Tags: Algérie, Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie, Sahel, Mali – Algérie-Maroc: conflit (in)évitable

Lundi 1er novembre vers 13 h, journée fortement symbolique, deux camions algériens de retour de Mauritanie après une opération routinière d’export entre Ouargla et Zouérat (Mauritanie) sont bombardés. L’attaque, brutale, tue trois civils algériens, à quelques encablures de la ville de Bir Lahlou au Sahara occidental. Hmida Boumediene, Brahim Arbaoui et Achtam Ahmed, originaires d’Ouargla et Laghouat, meurent sur le champ. Les victimes ont été prises pour cible au moment où leurs véhicules étaient à l’arrêt en territoire sahraoui, entre Aïn Ben Tili (Mauritanie) et Bir Lahlou.

Les deux camions étaient à plus de 70 kilomètres au sud-est du « Mur de sable » qui sépare à l’Est la partie contrôlés par le Polisario de l’Ouest sous contrôle marocain. La distance indique que les deux véhicules n’étaient pas proches de la zone tampon du Mur. Ils n’étaient pas une « menace » et circulaient dans une zone autorisée.

Selon le site spécialisé dans les questions sécuritaires MenaDefense, qui a été le premier à avoir diffusé l’information, l’attaque est l’œuvre de l’armée marocaine. Les images des camions calcinées et la précision du tir suggèrent un tir de drone de combat. Cette information a été confirmée par un membre des renseignements espagnols au journal El Pais.

Le ministère de la défense mauritanien a démenti après quelques heures de la diffusion de l’information que l’attaque de camions algériens ait eu lieu sur son propre territoire, tandis que les autorités algériennes ont attendu au mercredi 3 novembre pour réagir. Le communiqué algérien, laconique dans certaines de ses formulations et léger face à la gravité de la situation, accuse le Maroc et qualifie l’acte de « terrorisme d’État » qui ne « restera pas impuni », laissant certains Algériens dubitatifs face à la situation.

Le Maroc ignore les accusations de l’Algérie

L’Algérie a opté pour une réponse diplomatique face à ce tragique évènement. Dès le 4 novembre, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a adressé des messages à plusieurs organisations internationales, dont le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, et le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen.

Une délégation d’enquêteurs de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) s’est rendue sur le lieu du bombardement. Celle-ci a pris en main des preuves pour l’enquête sans toutefois l’annoncer de manière officielle dans un communiqué. La question des violations des droits humains au Sahara occidental demeure peu couverte par les rapports de la MINURSO.

Selon le droit international, la mort des routiers algériens peut être considérée comme un « acte d’agression » comme stipulé dans l’article 8 du Statut de Rome. Les routiers algériens ont été assassinés dans un territoire non automne, inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non automnes de l’Organisation des Nations unies. Cet acte devrait pousser la MINURSO, dont le mandat vient tout juste d’être prorogé par une résolution favorable au Maroc (S/RES/2602), à enquêter de manière plus approfondie sur les violations de droits humains en territoire sahraoui.

Depuis la fin du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario en novembre 2020 suite à l’occupation de la zone tampon de Guerguerat et les violences contre les civils, plusieurs attaques menées par l’armée marocaine ont été signalées en territoires sahraouis. Il y a à peine quelques mois, la remorque d’un camion d’un autre routier algérien faisant le trajet entre Tindouf et la Mauritanie avait reçu un projectile. Le camionneur est miraculeusement sain et sauf.

Le 7 avril 2021, un raid aérien, mené par un drone de combat marocain, cible un convoi militaire sahraoui, causant la mort d’Addah Al-Bendir, chef de la Gendarmerie nationale sahraouie, à Rouss Irni dans la zone de Tifariti. Al-Bandir était en déplacement au sein d’une colonne de véhicules repérée par un drone d’observation Harfang des forces marocaines selon des sources locales.

S’ajoute à ces tirs, les escarmouches régulières entre l’armée marocaine et l’armée sahraoui de part et d’autre du « Mur de sable » . Si le Polisario revendique souvent des attaques visant les positions des forces marocaines le long du Mur, Rabat demeure très souvent silencieuse.

Le Maroc n’a pas communiqué au sujet de l’assassinat des trois camionneurs algériens. Mais une source sécuritaire marocaine a parlé de l’attentat par l’intermédiaire de l’AFP : « La piste utilisée par les trois camionneurs est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées », a-t-elle précisé en soulignant que « Le Maroc n’a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations ». Mohammed VI a complètement ignoré cet évènement lors de son discours prononcé le 6 novembre dans ce contexte d’escalade.

La route impériale

La piste prise par les routiers algériens est-elle réellement une zone de conflit armé ? Cette route qui lie la wilaya de Tindouf (limitrophe avec la Mauritanie) à celle du Tiris Zemmour en Mauritanie se nomme la « route impériale » (car elle était aussi celle du trafic d’esclaves). C’est un chemin plus court et moins pénible que celui passant par la zone la plus septentrionale du Tiris Zemour, une piste damée du désert et empruntée régulièrement par des camionneurs et des marchands sahraouis, mauritaniens et algériens.

À une centaine de kilomètres à l’Est de cette route, l’Erg Iguidi de Tindouf qui arrive au nord de la Mauritanie est quasiment infranchissable, et le tronçon mauritanien jusqu’à Zouérat est souvent bien ensablé, d’où la nécessité de passer par les pistes des territoires libérés du Sahara occidental qui vont jusqu’à Aïn Ben Tili.

En août 2018, l’Algérie a ouvert son premier post-frontalier depuis l’indépendance avec la Mauritanie. Dénommé « Chahid Mustapha Benboulaid », l’inauguration de ce poste a été célébrée comme un évènement qui marque l’intensification des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Le post-frontalier temporaire a été construit en préfabriqué, mais depuis la reprise des échanges commerciaux après le pic de la pandémie de la Covid-19, les besoins sont plus importants.

L’État algérien décide alors d’investir dans de vraies infrastructures. Le 6 octobre, les travaux de réalisation de deux postes frontaliers terrestres fixes algéro-mauritaniens commencent au niveau du point PK-75 sur le territoire de la wilaya de Tindouf. Le post-frontalier inclut 10 pavillons pour les structures et les délais de livraison sont estimés à 24 mois.

Selon le wali de Tindouf, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie via ce poste ont atteint depuis le début de l’année (2021) un volume de près de trois 3 millions d’euros. Trop peu pour l’instant, même si ce chiffre peut augmenter rapidement.

Mais la sécurisation des convois algériens marchands vers le Sahel devient, de plus en plus, une source d’inquiétude. Que ce soit au nord du Niger ou à Tiris Zemmour, les routiers font face à des dangers réels (banditisme, manque de soutien logistique), et ces contraintes effraient les entreprises exportatrices par les routes du Sud. L’assassinat des trois camionneurs complique davantage la situation.

Concurrence économique et tentatives de médiation

C’est dans ce contexte que se sont déroulé les travaux de la première session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, lundi 8 novembre à Alger. Ce Comité, attendu depuis avril 2021, a pour mission « le renforcement des opportunités d’investissement, la réalisation des projets de partenariat communs dans les secteurs prioritaires au niveau des zones frontalières communes, la promotion et l’intensification des échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, en sus du désenclavement des populations de ces zones frontalières ». Les walis des wilayas d’Adrar, de Tindouf et de Tiris Zemour ainsi que des représentants des départements ministériels et des services de sécurité des deux pays y ont participé.

Les travaux ont abouti à des recommandations opérationnelles : création d’une zone de libre-échange au niveau de la zone frontalière, organisation de foires économiques régulières à Nouakchott et en Algérie, réactivation de la convention relative à la pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes, étude d’un partenariat avec la Sonatrach dans les domaines de la prospection, de l’exploration et de la production des hydrocarbures en Mauritanie. Le ministre de l’Intérieur algérien a également fait part de la possibilité de relancer le projet de co-construction du tronçon routier vers Zouérat.

Le Maroc suit de près le développement de ces postes frontaliers, des échanges, des exportations et de l’implication de l’Algérie dans les marchés sahéliens. Les entreprises algériennes demeurent les concurrentes directes des entreprises marocaines dans la région. Même si les entreprises marocaines font beaucoup mieux que les entreprises algériennes en matière d’échanges commerciaux avec le Sahel et l’Afrique de l’Ouest par la Mauritanie, le Maroc ne veut pas que la zone stratégique qui lie Guergaret à Nouadhibou, d’où passe une importante partie de ses échanges économiques, lui échappe.

Rabat estime que Nouakchott doit rester dans son giron et le développement d’une proximité économique avec l’Algérie dérange, surtout qu’Alger a commencé aussi à exporter par voie maritime, notamment les matériaux de construction vers Nouadhibou. Le 12 avril dernier, la première traversée sur la ligne maritime régulière, destinée exclusivement à l’exportation, entre Alger et la capitale mauritanienne, Nouakchott, a démarré du port d’Alger. Elle est gérée par la société Anisfer Line. Avec l’arrivée des produits algériens à Nouakchott par voie maritime, les délais d’acheminement des marchandises ont été réduits à 5 jours. Par la suite, les exportateurs algériens peuvent utiliser des routes terrestres pour livrer les marchandises vers d’autres pays africains.

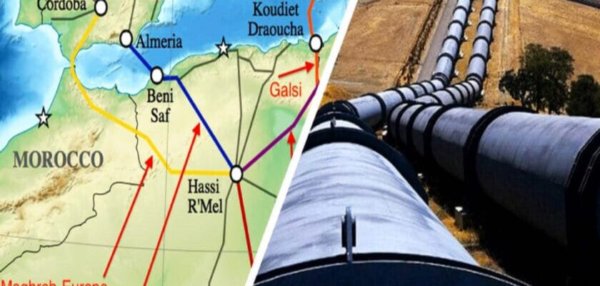

Il est difficile de ne pas faire de lien entre les récentes décisions prises par les autorités algériennes de mettre fin à l’usage du gazoduc GME (Gaz Maghreb Europe) alimentant l’Espagne par le Maroc et les répercussions sur le conflit –désormais ouvert– entre l’Algérie et le Maroc.

Le GME alimente les besoins en gaz du Maroc dont une partie est achetée à prix préférentiel et l’autre payée par les revenus de droits de passage. L’Algérie exportait environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an via le GME vers la péninsule ibérique, ce qui fait d’elle le premier fournisseur de gaz pour l’Espagne. La fermeture du gazoduc a été suivie par la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Les livraisons de gaz algérien à l’Espagne se feront désormais exclusivement via le gazoduc Medgaz qui opère 8 milliards de mètres cubes par an. L’Algérie a donné des garanties à l’Espagne pour accroitre ses exportations de gaz naturel liquéfié par voie maritime et engager à terme une extension du pipeline.

À ces enjeux géostratégiques s’ajoutent des développements politiques anciens et récents : la non-organisation du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, la course à l’armement entre l’Algérie et le Maroc depuis une décennie, l’affaire Pegasus et l’espionnage, la rhétorique marocaine du soutien à « l’indépendance du peuple kabyle », et les accusations algériennes d’implication du Maroc dans le financement des mouvements RACHAD et le MAK ainsi que les incendies de forêt qui ont endeuillé récemment le pays.

L’accord du 22 décembre 2020 officialisant la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, en contrepartie de la reconnaissance des États-Unis de sa « souveraineté » sur le Sahara occidental, a fait craindre à Alger des dérives possibles à ses frontières par l’axe « Tel Aviv-Rabat ». La visite de Yaïr Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, à Rabat le 13 août, en a ajouté une couche. Durant ce passage, le ministre israélien s’est déclaré « inquiet du rôle joué par l’Algérie dans la région, du rapprochement d’Alger avec l’Iran et de la campagne menée par Alger contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’UA ».

Tout cela a mené le 24 août dernier à la rupture des relations diplomatiques, ultime épisode d’une longue crise de confiance, ponctuée de conflits ouverts, entre les deux pays. Autant à Alger qu’à Rabat, beaucoup de cartes diplomatiques ont été consommées et l’esprit diplomatique qui régnait jusque-là en vue d’un apaisement laisse la place à une « surenchère guerrière » qui menace désormais la sécurité de toute la région. La construction de l’ennemi extérieur au Maroc et en Algérie reste un moyen puisant pour raviver un nationalisme très utile aux pouvoirs en place, surtout en temps de crises. Sans amoindrir la gravité de la crise actuelle, inédite depuis la fameuse Guerre des sables de 1963, il est incontestable que les deux pouvoirs s’y nourrissent mutuellement.

Bien qu’aucun acteur de la région, y compris l’Union européenne, ne souhaite voir un conflit armé entre les deux pays, peu se sont exprimés sur ce nouvel épisode de la crise. Si l’Arabie Saoudite a tenté d’approcher les deux diplomaties, l’Espagne est certainement le pays le plus actif en matière de médiation. Madrid a déjà engagé des pourparlers indirects avec Alger et Rabat pour tenter une médiation avant la tenue du Sommet de l’Union pour la Méditerranée (UPM), le 29 novembre à Barcelone.

Raouf Farrah

Le Quotidien d’Algérie, 12/11/2021

#Algérie #Maroc #Sahara_Occidental #Front_Polisario #Camionneurs_algériens #Israël #Mauritanie #Sahel