Tags : Maroc, Algérie, Sahara Occidental, frontières, armée,

Entre les deux géants du Maghreb, les lourds contentieux provenant de la colonisation et de la décolonisation ont rapidement pris une tournure militaire. Aujourd’hui, dos à dos, Alger et Rabat durcissent leur politique de défense : le Maroc crée une nouvelle zone militaire, la zone « est », à sa frontière avec l’Algérie, tandis que les nouveaux accords pour l’acquisition d’équipement militaire ne cessent de renforcer les arsenaux respectifs.

La question des frontières est l’élément décisif qui va marquer soixante ans d’opposition marqués par des accès de violence directe ou par proxy (le Front Polisario). Elle influence profondément l’élaboration des politiques de défense des deux pays. La France coloniale porte une grande responsabilité dans la genèse de ce différend. Le contentieux des frontières fut le marqueur indépassable de la querelle. Il trouve ses racines dans le découpage desdites frontières par la France, à chaque fois au bénéfice de l’Algérie (alors trois départements français (1). Par ailleurs, le partage du Maroc en zones d’influence hispano-françaises, à la suite de la conférence d’Algésiras du 7 avril 1906 et du traité de Fès du 30 mars 1912, va contraindre le pouvoir chérifien à récupérer son territoire morceau par morceau (« en kit » comme dira Hassan II un jour (2) : le nord espagnol, la zone franche de Tanger, Ifni et le cap Juby et enfin à exiger la restitution du Sahara espagnol qu’il ne récupérera qu’en 1975, dans un coup de force face à un pouvoir franquiste épuisé. Cette restitution tardive favorisa l’émergence d’un acteur local, le Front Polisario, qui refusa l’annexion marocaine et réclama la tenue d’un référendum d’autodétermination. Le Maroc refusa et chassa le mouvement indépendantiste qui prit les armes. L’Algérie, après une hésitation initiale, prit fait et cause pour le Front Polisario et les affrontements se multiplièrent. Les deux armées se heurteront d’ailleurs, en 1976, à Amgala, dans une bataille en deux temps. Mais la prudence prévalut et, pour éviter une guerre sans merci, les deux pays ne s’affrontèrent plus que par Polisario interposé.

Une lente structuration des politiques de défense

Au début de la période postcoloniale, les deux États se soucient peu des conditions juridiques et politiques de l’exercice de la défense nationale. Des deux côtés, l’élément principal est l’incarnation. Les deux chefs d’État assument dans leur personne la souveraineté nationale et sont les garants de sa protection. Côté marocain, la simple appellation « forces armées royales » (FAR) de l’armée démontre le caractère propriétaire, néo-patrimonial, assumé de ce corps. En Algérie, l’Armée de libération nationale (ALN) devient l’Armée nationale populaire (ANP) mais demeure sous le contrôle exclusif du président Houari Boumédiène après sa prise de pouvoir en 1965, qui assume aussi la fonction de ministre de la Défense.

La politique de défense algérienne : grands principes et schéma directeur

La politique de défense algérienne, depuis l’indépendance, s’appuie sur de grands principes théoriques. Sur le plan interne, le soldat est l’héritier du moujahid de l’ALN et du fellagha de la résistance intérieure. Le maintien de la conscription, qui fit l’objet de grands débats à l’orée des années 2000, est vécu par le pouvoir comme un élément symbolique majeur, et ce, même si la professionnalisation de l’armée a été largement engagée. La terrible guerre civile algérienne (1991-2002) démontra, en ses premières années, l’incapacité des conscrits à tenir l’arrière-pays et surtout à combattre à armes égales avec les jihadistes des Groupements islamiques armés (GIA) et de l’Armée islamique du salut (AIS). Aujourd’hui, le quadrillage efficace du pays (en dehors de quelques endroits reculés) est une réalité.

Sur le plan des frontières extérieures, l’Algérie a toujours assuré une surveillance étroite de la zone contiguë avec la Libye, toujours inquiète des sautes d’humeur du bouillant colonel Mouammar Kadhafi. Avec la Tunisie, après des années de gel, une coopération réciproque s’établit avec un droit de suite dans le cadre de la lutte contre les maquis antiterroristes. Au sud, l’APN assure le contrôle des maquis et de la guérilla jihadiste repoussée sur les franges maliennes pendant la guerre civile. À l’ouest, la défense de la frontière ouest avec le Maroc est évidemment la priorité, même si l’action militaire potentielle contre le royaume chérifien est dévolue aux forces combattantes de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), épigone étatique du Front Polisario, proclamée en 1976, et dont la population est en exil à Tindouf depuis cette date.

Les capacités de l’Algérie à projeter ses forces avaient été entravées dès l’origine par le refus initial de ses constitutionnalistes d’autoriser les interventions extérieures (ce principe fit l’objet d’une exception pendant les guerres israélo-arabes.) Cette autocensure était liée au traumatisme initial de sa propre guerre d’indépendance et voulait éviter que le pays ne s’engageât dans des « aventures » coloniales ou impérialistes. L’Algérie ne prit pas moins part à quelques opérations des Nations Unies, mais sans commune mesure avec l’activisme du Maroc dans ce domaine. La politique de défense algérienne est fortement marquée par la guerre d’indépendance. Le renvoi perpétuel aux « martyrs » (chahid) comme mémoire et exemplarité en est l’illustration. La dernière révision de la Constitution (en 2020, après l’ère Bouteflika) donne les principes suivants : « Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, […]. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, […]. »

L’État veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’ANP, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, de la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que de la protection de son espace terrestre, aérien et maritime (3).

La mission de l’ANP est prioritairement dédiée à la défense du pays, mais cette dernière mouture constitutionnelle n’interdit plus à cette force militaire d’intervenir au-delà de la frontière.

Même si le texte est plus explicite sur le maintien de la paix, c’est aussi la possibilité d’un droit de suite qui est ainsi libéré.

Algérie : un regard de plus en plus sudiste

Au début, le jeune État algérien s’est peu préoccupé des régions sahariennes. Dès 1963, avec la guerre des sables opposant l’Algérie et le Maroc, l’ouest fut la préoccupation principale. Au fil du temps, un colonel, Mouammar Kadhafi — de plus en plus imprévisible —, la nécessité de détruire les convois de jihadistes remontant les armes des vieux dépôts tchadiens, et les infiltrations dans ces zones moins défendues, conduisirent les responsables militaires à investir sur la défense du sud. Trois nouvelles régions militaires furent alors créées : Ouargla, Tamanrasset, Illizi.

Le renforcement de la frontière sud se poursuivit car l’effectif était notoirement insuffisant : « Seule 10 % de l’armée algérienne est positionnée dans la zone saharienne (la moitié étant positionnée à la frontière avec le Maroc) (4). » Mais ce désintérêt est en cours de correction active depuis 2012 (5). Vis-à-vis des voisins, un embryon de coopération existe : un « comité d’état-major opérationnel conjoint » (CEMOC) avec la Mauritanie, le Mali et le Niger, mais il n’a donné que peu de résultats depuis sa création en 2010. La nouvelle stratégie algérienne a été conçue pour tenter de répondre plus efficacement à la fluidité et à la rapidité des groupes jihadistes (6).

En résumé, la politique de défense algérienne s’accroche toujours à ses fondamentaux (esprit moujahid, défense nationale du territoire contre toutes les menaces, obsession marocaine) mais elle tente également de s’adapter à un environnement fluctuant et plus conflictuel. La guerre en Libye, pour abattre Kadhafi, a traumatisé l’exécutif et la haute hiérarchie militaire. Les attaques venues des jihadistes du Sahel aussi. Sur le plan multilatéral, l’Algérie a perdu la prééminence absolue en matière de sécurité qu’elle avait à l’Union africaine. Le Maroc est revenu dans l’organisation. La RASD est affaiblie. La chute du clan Bouteflika, la mort du puissant chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, et la reconstitution d’un nouveau pouvoir, ont entraîné un repliement sur les fondamentaux de défense traditionnels. Parmi ceux-ci, le Sahara occidental revient en première ligne.

Le Maroc : présent sur deux fronts ?

Depuis le référendum constitutionnel du 7 juillet 1962, le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Les quatre autres constitutions ne modifieront pas ce principe. Cependant, si la souveraineté revient au peuple, le monarque est le cœur à partir duquel convergent tous les pouvoirs et notamment celui de conduire les armées. Comme nous le disions, « le Roi est la figure centrale et absolue du dispositif de défense. On peut même dire, avec Abdelwahab Maalmi, que le Roi, pris en tant qu’organe de l’État, est le “véritable producteur de sens” » (7).

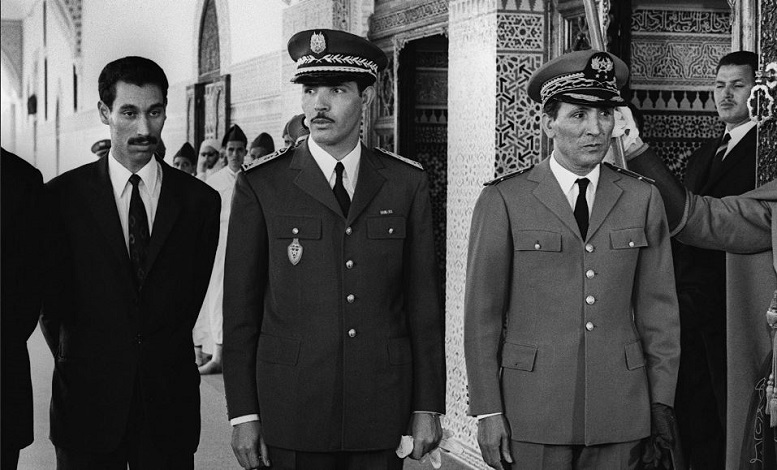

Les coups d’État de 1971-1972, dans lesquels l’armée a été impliquée à tous les niveaux, entraînent un raidissement du pouvoir et conduisent à une purge profonde puis à une centralisation accrue avec tous les pouvoirs dans les mains royales. Si le dispositif s’est en partie décentralisé, à partir de la deuxième moitié de la guerre du Sahara, pour pouvoir répondre à la mobilité de l’adversaire, le Palais exerce cependant un contrôle étroit sur la haute hiérarchie.

Dans la dernière constitution du 1er juillet 2010, le roi demeure l’élément central, à la fois politique et symbolique, des principes et de l’organisation de la défense. Le préambule précise qu’en tant qu’« État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible ». L’article 42, qui détaille les pouvoirs et les compétences royales, stipule que le monarque est « le Garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques ». L’article 53, quant à lui, précise que le roi est le « Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales ». Comme le note Brahim Saydi, « la politique de défense marocaine a toujours été définie en fonction de son combat pour l’intégrité territoriale du pays et des menaces que représentent ses voisins. La principale composante de cette menace est associée à l’Algérie […]. Les relations hispano-marocaines constituent le deuxième élément de cette perception de la menace » (8)

Les notions d’indivisibilité et d’authenticité des frontières font référence, bien évidemment, au Sahara occidental mais aussi aux présides, ces possessions espagnoles au nord que sont les villes de Ceuta et Melilla, les îlots Leïla/Perejil et les îles Chaffarines. La récupération de ces petits territoires demeure un élément central du récit nationaliste marocain — lui-même contesté par l’Espagne, qui fait valoir une antériorité historique sur ces terres africaines (9). Cette préoccupation n’est pas totalement anecdotique, et le Maroc poursuit l’Espagne sur le terrain des instruments internationaux de décolonisation. Elle utilise aussi désormais l’arme des migrants. À deux reprises, en 2021 et en mars 2022, elle a laissé 8.000 puis 1.200 migrants prendre d’assaut les barbelés des deux villes, et par la mer. Les défenses furent saturées. Mais la véritable affaire demeure celle de l’opposition avec l’Algérie et la question du Sahara occidental. Depuis le succès de la stratégie des murs à partir de 1981, le Maroc contrôle l’essentiel du territoire contesté, renvoyant la RASD aux confins de la Mauritanie et de l’Algérie. Le dispositif de défense s’est perfectionné et l’investissement financier pour le développement du territoire a été considérable, mais rien n’est réglé sur le fond. Le référendum d’autodétermination prévu par les plans Baker n’a jamais pu se tenir et les deux camps se renvoient depuis la responsabilité de l’échec (10).

Pendant presque vingt ans, la situation du territoire est restée figée. Le référendum s’est enlisé alors que des crises politiques chez les Sahraouis limitaient leur capacité d’action. La guerre civile algérienne n’arrangea rien car le pouvoir algérien se replia sur la survie. Depuis quelques années, le réarmement algérien, rendu possible par la remontée du prix des hydrocarbures et l’élimination de la menace intérieure, a permis de relancer l’intérêt pour la cause de la RASD. La question sahraouie est devenue un enjeu de politique interne en Algérie. L’armée en a fait aussi une cause sacrée.

Conclusion : une paix armée ?

La période Bouteflika a été celle d’un réarmement massif de l’Algérie, devenue la deuxième armée d’Afrique (11). Des achats d’armements colossaux à la Russie ont fait progresser ses capacités militaires dans tous les domaines. En face, le Maroc — ne pouvant pas s’aligner au niveau financier — joue la carte de la qualité et s’approvisionne, surtout aux États-Unis, en matériel de très haute technologie. Les nombreuses coopérations de ce pays visent également à mettre les armées à la pointe de la technologie. Dans cet environnement militarisé, il n’y a pas d’ouverture de paix prévisible. Le nouveau gouvernement algérien s’est engouffré dans le dossier sahraoui pour renforcer, si besoin était, sa légitimité en revenant aux fondamentaux et le Maroc a lancé une offensive diplomatique tous azimuts pour bétonner sa position politique. Au milieu, des accrochages commencent à se produire, impliquant d’un côté la RASD et de l’autre les forces marocaines. La volatilité de la situation stratégique mondiale et, dans l’affaire ukrainienne, la réhabilitation de l’usage de la guerre par la Russie comme règlement des contentieux peuvent faciliter la libération de volontés jusqu’alors contenues par un environnement international juridique et politique positif. Le face-à face-va donc continuer…

Jean-François Daguzan

Notes

(1) Voir, entre autres, Michel Foucher, Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991, p. 207-211.

(2) Hassan II & Éric Laurant, La mémoire d’un Roi : entretiens avec Éric Laurent, Paris, Plon, 1993.

(3) « Algérie : Constitution de 1996 (version consolidée du 30 décembre 2020) », Digithèque MJP (https://mjp.univ-perp.fr/constit/ dz2020.htm).

(4) Jean-Pierre Dufau, « Rapport autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire », Assemblée nationale, 7 novembre 2012 (https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0343.asp).

(5) Voir Salim Chena, « L’Algérie : de la puissance idéologique à l’hégémonie sécuritaire », in Mansouria Mokhefi & Alain Antil, Le Maghreb et son Sud : vers des liens renouvelés, IFRI, CNRS éditions, Paris, 2012, p. 19-37 (https:// books.openedition.org/editionscnrs/22836?lang=fr).

(6) Abdennour Benantar, « Sécurité aux frontières : portée et limites de la stratégie algérienne », L’année du Maghreb, 14, juin 2016, p. 147-163 (https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2712?lang=ar).

(7) Jean-François Daguzan, Le dernier rempart ? : forces armées et politiques de défense au Maghreb, Publisud-FMES-FED, Paris, 1998, p. 138.

(8) Brahim Saidy, « La politique de défense marocaine : articulation de l’interne et de l’externe », Maghreb-Machrek, n°202, hiver 2009-2010, p. 124 (https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2009-4-page-115. htm).

(9) Leila ou Perejil (persil) selon que l’on parle du Maroc ou d’Espagne. Pour la dimension historique et politique, voir Yves Zurlo, Ceuta et Melilla : histoire, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles, L’Harmattan, Paris, 2005.

(10) Du nom de l’ancien secrétaire d’État américain, James Baker III, chargé de la médiation par l’ONU. Voir Lucile Martin, « Le dossier du Sahara occidental », Les Cahiers de l’Orient, 2011/2, n°102, p. 43-57 (https://www. cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2011-2-page-43.htm).

(11) « Le Maroc 55e puissance militaire au rang mondial », Challenge, 21 janvier 2022 (https://www.challenge.ma/le-maroc-55eme-puissancemilitaire-au-rang-mondial-231143/)

Source : Diplomatie SciencesPo

#Maroc #Algérie #Sahara_Occidental #Frontières