Sahel, Mali, Tchad, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, trafic, contrebande, terrorisme,

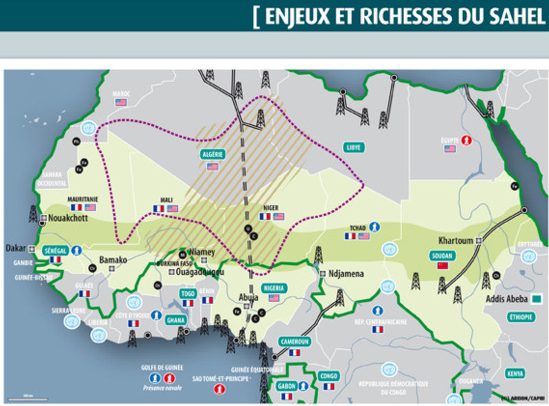

Malgré sa pauvreté manifeste, le Sahel s’érige aujourd’hui en hub énergétique mondial, de plus en plus convoité par les grandes puissances. Zone charnière entre l’Afrique subsaharienne et la Méditerranée, avec ses 80 millions d’habitants, ce vaste territoire de plus de 9 millions de km², difficilement contrôlable, est devenu un sanctuaire dédié à l’insécurité. Écologiquement et économiquement délabré et laissé pour compte, l’immensité du Sahel constitue un véritable Eldorado pour abriter les nouveaux terrorismes franchisés d’Al-Qaïda et des activités illicites et criminelles de tous bords.

Au sein des pays du Sahel, la position géopolitique et géostratégique de la Mauritanie est d’autant plus cruciale que périlleuse. Longtemps considérée comme trait d’union entre l’Afrique occidentale et le Maghreb, la Mauritanie reste fortement tributaire des écarts disproportionnés entre la géographie de son histoire et l’histoire de sa géographie. Étant le plus grand portail du Sahel sur l’Atlantique avec ses 754 km de côtes, sa superficie surdimensionnée de plus d’un million de km², ses reliefs difficiles et accidentés, ses labyrinthes sahariens à faible densité humaine, la Mauritanie est par excellence le pays le plus fragile et le moins contrôlable de la région.

Pourtant, la Mauritanie officielle, au lendemain d’une longue et tumultueuse période d’exception, ne se résigne pas à faire la politique de ses moyens, quand bien même elle n’a pas les moyens de sa politique. Inévitablement, elle devient de plus en plus confrontée, eu égard à sa fragilité structurelle et conjoncturelle, aux menaces d’insécurités tous azimuts.

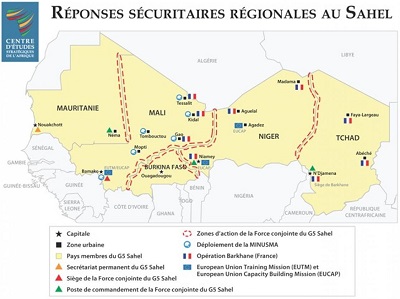

Dans ce contexte particulièrement incertain, l’ampleur des menaces au Sahel, la nécessité de faire une lecture habile de la donne internationale brouillée et le bon sens de voisinage stratégique, appellent les différents acteurs de la région à collaborer autrement. Afin de briser le cycle de la violence et éviter l’enracinement de l’insécurité au Sahel, des actions atypiques, concertées, minutieusement préparées et exécutées sont indispensables. L’instauration de nouveaux termes d’échange en matière de communication, de diplomatie, de coopération, de circulation des informations et des renseignements devient incontournable. Seule une perception partagée des intérêts et des menaces en commun, permettraient de dépasser des stratégies, jusqu’ici, circonscrites, qui se neutralisent ou se disputent, afin de pouvoir coordonner les efforts et ménager les moyens de lutte contre l’insécurité.

Avec l’émergence de la sécurité humaine au sens élargi du terme, une certaine vision étroite de la notion de sécurité a substantiellement changé. L’exigence de sécurité ne renvoi plus exclusivement à la protection de l’État, de ses symboles, de ses personnages et de sa souveraineté territoriale. Toutefois, l’obligation d’y intégrer convenablement la sécurité humaine passe nécessairement par une profonde reforme du secteur de sécurité. Il s’agit là d’un impératif pour assurer notamment, la protection des personnes et des populations qui ont besoin d’être mises à l’abri de la peur, de la maladie et des autres menaces physiques, morales ou politiques. Autant cette promesse constituerait une planche de secours pour un Sahel inachevé, elle demeure un défi majeur à relever par tous les acteurs de la région.

Les puzzles de la Seibâ

La terminologie du Sahel est profusément contrastée. Mot arabe qui signifie littéralement rivage, le Sahel désigne aujourd’hui exactement le contraire de son sens d’origine. A priori, le Sahel serait là où la régularité des conditions de l’écologie et du climat rend à nouveau la vie possible après le franchissement particulièrement pénible de l’immense désert saharien. De nos jours, le Sahel est antinomique de sa propre signification.

Déjà à l’époque médiévale, les géographes arabes distinguaient, en se référant aux grands empires sahéliens, entre deux notions, celle de « Bilad es Seibâ » ou pays de la dissidence et celle de « Bilad es Silm » ou pays de la paix. Entre ces deux repères géographiques, il y a eu toujours des espaces d’indécision socio-politiques et militaires. Historiquement, la plus grande partie du territoire du Sahel se composait de zones grises qui s’étendent sur plusieurs milliers de kilomètres. Il s’agit d’un espace mouvant où des puzzles de terroirs, pratiquement incernables et indécis, oscillaient selon les dispositions des rapports de forces conjoncturels, entre les différents centres de décision politico-militaires, plus ou moins stables et sédentarisés situés sur les confins de cette région.

Les modes opératoires de gestion de l’espace sahélien n’avaient pas connu de changements véritables depuis des siècles. Les anciennes revendications territoriales, commerciales ou culturelles, notamment pour l’accès à l’eau, à la terre et aux ressources naturelles, s’imbriquent de nos jours, avec les nouvelles difficultés générées par la mondialisation des flux d’échanges planétaires. Les modes traditionnels d’exercice du pouvoir sur ces espaces charnières, sous-administrés et sous-défendus de tous les temps, se faisaient à travers des droits de passage, de protection et d’usufruits réclamés par les riverains. Affaiblis, voire neutralisés par la nouvelle notion de frontières, introduite par la colonisation, ces modalités s’avèrent aujourd’hui profitables à la pénétration et à la prolifération des groupes criminels avec autant de risques d’insécurité et de conflits dans cette région. En effet , ce fameux territoire du Sahel, vulnérable du fait même de sa géopolitique saharienne propice à la dilution des frontières et à la mobilité des personnes, des montures et des équipements, a été historiquement le théâtre éludé de nombreux flux ambulants : humains, marchands, financiers, culturels, religieux et militaire. Nonobstant, le champ sahélien n’obéit pas à un système de forces homogènes. Il reste incapable de s’autoréguler, de parvenir à une certaine stabilité autour d’un ultime point d’équilibre. Les altercations au Sahel évoquent les dissonances d’un orchestre sans chef. Dans cette vaste région débridée, allant de l’Atlantique à la Somalie et de la Méditerranée au Golfe de Guinée, l’évaluation des enjeux de sécurité à travers le prisme des flux dévoile les parcours transsahariens qui, loin d’être des terroirs hermétiques et compartimentés, se chevauchent et se recoupent pour créer une multitude d’équations géopolitiques intangibles. Il s’agit d’une zone dans laquelle les espaces lacunaires et les angles morts favorisent l’amplitude et l’imbrication des flux criminels de tous bords. Il serait vain alors, d’analyser séparément ces menaces tant elles sont étroitement juxtaposées et solidaires. L’insécurité, la criminalité organisée et le terrorisme ne peuvent être appréhendés sans les envisager comme un tout intégral. Du point de vue stratégique, d’importants changements géopolitiques sont survenus dans la région durant les dernières décennies. Des éléments nouveaux doivent être pris en compte pour mieux apprécier la situation des enjeux de stabilité au Sahel. Cette évolution concerne aussi bien les acteurs de la sécurité, la nature des menaces que la transformation de la notion même de sécurité.

État post-colonial et facteurs d’instabilité

La fragilité endogène du Sahel découle d’une profonde vulnérabilité des États post-coloniaux qui en composent le tissu. Espace tampon, mais surtout espace de contacts et d’échanges, le Sahel ne cesse de développer une conflictualité endémique de plus en plus difficilement contrôlable. Dans cette région, les facteurs déstabilisateurs sont nombreux et variés : la fragilité structurelle et conjoncturelle de ses États, l’extrême pauvreté de ses populations, la sécheresse et la dégradation de son milieu naturel, les luttes internes de pouvoir qui y gangrènent, la militarisation croissante de ses rapports sociopolitiques, la forte pression de sa démographique, les conflits régionaux, l’insécurité généralisée et les velléités étrangères, qui la transforment en espace de confrontation géopolitique permanente.

Un demi-siècle après leur indépendance, les États post-coloniaux demeurent incapables de parachever leurs autorités sur leurs propres territoires. Cette incapacité des États sahéliens à exercer leur principale fonction régalienne, constitue une problématique fondamentale qui alimente les risques de déstabilisation et de conflits armés dans cette région. Le délitement de tout État fragile le livre potentiellement à ses forces anarchiques intrinsèques et/ou à la domination extérieure. Étant un espace particulièrement sous-administré et mal géré, le Sahel souffre d’une mauvaise gouvernance chronique qui hypothèque dangereusement son avenir.

Les douze pays qui constituent officiellement la région du Sahel sont pratiquement classés, à un titre ou un autre, comme pays fragiles selon les critères de l’OCDE. Ce classement signifie que les systèmes de sécurité des pays concernés, sont incapables de jouer avec efficience le rôle majeur qui leur est dévolu. Ce rôle qui consiste à assurer la protection de la souveraineté, du territoire, des personnes et des populations des pays en question. Pire encore, dans certains contextes, les crises d’instabilité qui affectent périodiquement et/ou fréquemment ces pays, faisaient apparaître leurs systèmes de sécurité comme étant cause ou partie prenante dans les facteurs d’insécurité et d’instabilité qui menacent la démocratie, l’État de droit et la sécurité humaine dans lesdits pays. Seuls deux pays du Sahel sur douze avaient échappé à un coup d’État militaire en 45 ans ; seuls quatre pays membres de la CEDEAO sur 15 n’ont pas été affectés depuis 30 ans par un conflit violent aux frontières ou à l’intérieur.

La région du Sahel est souvent soumise à de nombreux soubresauts politiques, à des guerres civiles, des conflits frontaliers (Sénégal, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Somalie) et des coups d’État : (Mauritanie- Août 2005 et Août 2008), (Guinée Bissau- Mars 2009 et Avril 2010) et (Niger- Février 2010). D’autre part, il y a aussi l’hyperstabilité de pouvoir (M. Campaoré au pouvoir depuis Octobre 1987 et M. Déby depuis Février 1991). Paradoxalement, la redistribution du pouvoir est souvent aussi déstabilisatrice et génératrice de frustrations et donc de conflits.

Au Sahel, l’insécurité revêt plusieurs facettes et s’affiche sous différents visages dans une région devenue un véritable Eldorado pour tous les trafics illicites de contrebande. Les flux de la criminalité organisée y ont trouvés largement leur place, soit en s’adossant aux circuits traditionnels des flux d’échange, soit en occupant les espaces laissés vacants par la relâche des États affaiblis. Allant du trafic des migrants clandestins, estimé entre 65.000 à 120.000 par an, à celui des armes légères avec environ 8 millions de pièces qui circulent en Afrique de l’Ouest, dont plus de 100.000 kalachnikovs au Sahel, en passant par celui des drogues, pour finir avec le terrorisme régional et international.

La criminalité organisée, y compris le terrorisme transsaharien, a été érigée en créneau porteur à travers une dynamique capitalistique en plein essor dans un environnement d’extrême pauvreté. Sachant qu’il existe principalement deux couloirs de trafic des drogues prohibées en Afrique, à savoir l’héroïne dans l’Est et la cocaïne dans l’Ouest, il est curieux que 0,2% seulement des quantités des drogues transitant par ce continent soient saisies chaque année. La jonction de ces deux circuits, qui se rejoignent dans le Sahara, permettent au gros lot d’emprunter, grâce aux complicités locales, de nouveaux itinéraires vers l’Europe à travers le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie. L’évolution du trafic de la drogue est impressionnante. Ainsi, entre 2004 et 2007, des saisies de 33 tonnes de cocaïne ont été effectuées en Guinée-Bissau, où résideraient quelques dizaines de narcotrafiquants colombiens. En 2006, des saisies importantes ont été enregistrées : 2 tonnes au Ghana, sur une seule opération, alors qu’en en 2007, 630 et 830 kg de cocaïne ont été saisis en Mauritanie, 5,5 tonnes saisies au Sénégal et, en 2008, 750 kg ont été saisis au Mali. L’évolution des flux des trafics illicites, particulièrement profitables en termes de chiffre d’affaires, est autant plus importante qu’elle reste intimement liée au phénomène de prolifération de la corruption à grande échelle dans les différents pays de la région. Symptôme de dysfonctionnement politique et économique des États sahéliens, cette pratique familière et répandue mine la bonne marche de l’ensemble des institutions des États sahéliens. La connivence entre les réseaux sociaux et familiaux avec les agents d’État affectés au contrôle des frontières, en particuliers policiers, douaniers, gendarmes, gardes-côtes et militaires, est souvent la pierre angulaire qui perpétue ces pratiques et fait prospérer les flux de la criminalité organisée sous toutes ses formes.

L’opacité et l’impunité font de la région du Sahel une zone où la pratique de la corruption pénalise sévèrement la croissance et empêche la redistribution des richesses. Transparency International a publié, en octobre dernier, son rapport 2010 sur la perception de la corruption dans 178 pays dans le monde. Les scores des pays sahéliens dans ce classement sont sans appel. Parmi les plus mauvais élèves de la planète on peut compter : la Mauritanie au 143ème rang, le Tchad 171ème, le Soudan 172ème, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et le Mali occupent respectivement les 98ème, 105ème, 110ème et 116ème rangs.

Au-delà de la cruauté des faits, des interprétations iconoclastes des actes dénaturés font ressortir que la corruption n’est pas forcément perçue par l’opinion publique dans cette région comme étant un délit, mais plutôt comme une façon de redistribuer autrement des revenus à large échelle. Les trafics illicites ne sont pas alors considérés comme des infractions majeures mais plutôt, elles deviennent une ressource de rente profitable là où il y a connexion avec des acteurs gouvernementaux.

Ainsi, la subtilité de la corrélation entre sécurité humaine, bonne gouvernance et développement durable n’est plus à démontrer. L’absence de sécurité hypothèque les efforts de développement et, réciproquement la fragilité socio-économique favorise les conflits et l’insécurité. Les crises liées à l’insécurité ont ralenti ou fait échouer les efforts de développement durable dans diverses régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne. Au Sahel, où la plupart des pays se trouvent actuellement dans une dynamique de sortie de crise ou dans une situation de stabilisation et de reconstruction post-conflit, la sécurité constitue véritablement un défi majeur et un enjeu pour le développement durable de cette région.

Enjeux énergétiques et conflits d’intérêt

Dans un contexte géopolitique mondial marqué par la hausse continue des cours des hydrocarbures et une forte demande en la matière, les enjeux énergétiques sont plus que jamais au centre des conflits internationaux. Paradoxalement, le Sahel synonyme d’extrême pauvreté et de misère, devient de plus en plus un espace de confrontation géopolitique et géostratégique entre les différentes puissances régionales et internationales pour le contrôle des richesses naturelles, qu’il recèle : pétrole, gaz, or, phosphates, diamants, cuivre, fer, charbon, nickel, zinc, bauxite, uranium, plutonium, manganèse, cobalt, argent, chrome, étain, sels minéraux, eaux douces, poissons, crustacés, diversité biologique, cheptels de bétails, bois précieux, etc. Les revirements des enjeux énergétiques et les conflits d’intérêt dans la région du Sahel, particulièrement riche d’importantes réserves d’énergies fossiles et de gisements de minerais stratégiques attisent les appétits des puissances étrangères à trouver un prétexte pour s’y déployer. La France y est déjà bien avancée avec des troupes positionnées dans la région du Sahel ou à proximité. Elle dispose de quatre bases militaires permanentes : au Sénégal (1200 hommes), au Tchad (1250), en Côte d’Ivoire (2000), au Gabon (900) et à Djibouti (2900), en plus de sa présence limitée et non permanente dans d’autres pays de la sous région comme au Cameroun, en Mauritanie, au Burkina Faso et en Centre Afrique.

Concernant les États-Unis, bien que leur présence militaire officielle au Sahel n’existe pas encore, les câbles diplomatiques récemment dévoilés par WikiLeaks révèlent une autorisation « réticente » de survol accordée par les autorités algériennes à l’US Air Force pour des missions au Sahel contre l’Aqmi. Déjà, les États-Unis avaient lancé dès 2002 l’initiative Pan Sahel et organisent régulièrement les exercices militaires de type Flintlock avec les armées des pays du Sahel. En Décembre 2008, la Force tactique en Europe du Sud (SETAF) a été transformée en U.S Army Africa (Armée USA pour l’Afrique), qui est une composante du Commandement Africa (AfriCom) devenu opérationnel depuis octobre 2009. D’après des officiels US, cette transformation constitue une « nouvelle façon de regarder vers l’Afrique ». Bien que la base de l’U.S Army Africa soit actuellement à Vicence en Italie, ce corps opérera sur le continent africain avec de petits groupes pour conduire des opérations de « réponse aux crises » en se servant de la 173ème Brigade aéroportée. Fruit de la reconnaissance américaine de l’importance stratégique croissante de l’Afrique, l’U.S. Army Africa continuera à s’agrandir dans le cadre de commandement des forces navales AfriCom.

Le commandement du fameux AfriCom ne trouvant pas encore de place pour s’installer en Afrique du Nord, l’US Army Corps of Engineers, vient de lancer en début de ce mois, un intriguant appel d’offres pour la construction d’un terrain d’aviation militaire dans un pays d’Afrique du Nord. Sans préciser le nom du pays dont il s’agit, l’objectif serait d’installer une base militaire aérienne américaine dans la région qui servira aux missions d’espionnage que le Pentagone envisage de lancer, officiellement, pour traquer les membres d’Al Qaïda au Sahel.

La Chine a également fait ses entrées économiques colossales dans la région du Sahel depuis quelques années déjà. La concurrence chinoise avec les autres pays est en expansion. La Chine est actuellement le second partenaire commercial de l’Afrique, après les États-Unis. Les investissements chinois sont en forte croissance même dans les pays traditionnellement liés aux USA. En Éthiopie, la China Exim Bank a investi récemment 170 millions de dollars pour la construction d’un complexe résidentiel de luxe à Addis Ababa, et une autre société chinoise, Setco, a annoncé la construction de la plus grande usine de pvc dans ce pays. Au Liberia, la China Union Investment Company a investi 2,6 milliards de dollars dans les mines de fer. Des sociétés chinoises ont effectué aussi de gros investissements qui dépassent 2 milliards de dollars par pays, dans les secteurs pétroliers au Nigeria et en Angola, jusque là dominés par les compagnies occidentales. Mais la concurrence chinoise aux États-Unis ne se limite pas au plan économique, Pékin soutient aussi certains gouvernements, comme ceux du Zimbabwe et du Soudan. En plus, elle fournit aussi des armes un peu partout en Afrique.

Israël est présente au Sahel elle aussi, l’Iran s’intéresse aux minerais stratégiques du Sahel, l’uranium notamment et, cherche à y réaliser des percées substantielles. La Russie, l’Inde et le Brésil seraient aussi déterminés à être de la partie. L’intensification de la présence économique et militaire des acteurs extérieurs et les conflits d’intérêt qui en découlent, contribuent à déstabiliser davantage les États fragiles et affaiblis dans la région de Sahel.

La richesse controversée du Sahel attise les convoitises des puissances étrangères désirant s’en assurer le contrôle. Une véritable géopolitique des tubes, sur fond de rivalités internationales croissantes, commence à se dessiner au Sahel. Les grands États de la planète s’activent depuis quelques années déjà pour organiser progressivement le désenclavement des richesses du Sahel afin de les acheminer ensuite vers les zones de consommation, en Asie via le Soudan, en Amérique via le Golfe de Guinée et vers l’Europe continentale à travers l’Atlantique, le Sahara et le Maghreb.

A partir de 2011, l’Afrique sub-saharienne serait susceptible de devenir pour les États-Unis une source d’énergie aussi importante que le Moyen-Orient, disposant de quelques 60 milliards de barils de réserves pétrolières avérées. Les experts s’attendent à ce que 1 sur 5 barils de pétrole entrant dans le circuit de l’économie mondiale proviendrait du golfe de Guinée, et que la part des importations américaines du pétrole africain passera de 20% en 2010 à 25% en 2015. Les investissements des compagnies pétrolières européennes et américaines sont en constante progression depuis 2000. ELF y puise près de 60% de sa production de pétrole. Total et Gazprom s’apprêtent à financer le projet de gazoduc transsaharien de 4000 km pour relier le Nigeria à l’Algérie d’ici à 2015.

L’attractivité du golfe de Guinée est de plus en plus grandissante depuis la mise en service, en 2003, de l’oléoduc Tchad-Cameroun qui relie les champs pétrolifères de Komé, dans le sud-ouest du Tchad au terminal maritime camerounais de Kribi, sur un parcours de 1.070 km. Ce pipeline qui draine 250.000 barils de pétrole par jour vers l’Atlantique, donnera accès à terme, aux champs pétroliers du Soudan, bien que l’exploitation du pétrole dans ce pays est fortement dominée par la Chine, dont le Soudan ne couvre pourtant que 4,5% de ses besoins en or noir. La China National Petroleum Company (CNPC) est le plus gros investisseur étranger au Soudan, avec quelque 5 milliards de dollars dans le développement de champs pétroliers. Depuis 1999, la Chine a investi au moins 15 milliards de dollars au Soudan. Elle possède 50% d’une raffinerie de pétrole, près de Khartoum, en partage avec le gouvernement soudanais. Le schéma des alliances sous régionales se recoupe curieusement avec celui des antagonismes politico-économiques entre la Chine, la France et les États-Unis pour le contrôle des ressources pétrolières dans beaucoup de pays de la région, comme au Soudan, au Tchad, au Niger et au Cameroun notamment. C’est au gré des intérêts croissants des puissances internationales que la tectonique des frontières conflictuelles sera de plus en plus récurrente dans la région du Sahel. La sécession du Sud Soudan apparaît aujourd’hui plus que jamais probable. Très probablement, cette région extrêmement riche en ressources naturelles, pétrole et gaz notamment, accédera à l’indépendance à l’issue du référendum du 9 janvier prochain. Ce résultat ne peut être fortuit, eu égard à l’appui occidental sans précédent qui a été méthodiquement apporté à tous les mouvements séparatistes dans ce pays, durant les quarante de dernières années.

La demande mondiale en pétrole et en gaz naturel étant appelée à doubler dans les vingt prochaines années, le Sahel pourrait alors jouer un rôle prépondérant de fournisseur d’énergie. Sans compter le potentiel d’Algérie en pétrole et en gaz, le Mali est troisième producteur d’or du continent, le Niger avec ses gisements d’uranium, qui le placent au second rang mondial, la récente entrée de la Côte-d’Ivoire, du Ghana, du Tchad et de la Mauritanie dans le groupe des pays producteurs de pétrole, confirme la tendance. La production du champ off-shore ghanéen est estimée à 120.000 barils/jour, celle de Côte-d’Ivoire à 80.000 barils/jour. C’est dans ce contexte, des stratégies de positionnement, de prise de contrôle, d’encerclement et de contre-encerclement que se définissent des enjeux géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques de la zone sahélienne.

Paradoxalement, l’abondance des ressources naturelles et l’importance de la position géostratégique de la région du Sahel vont de paire avec la fragilité de la plupart de ses États eu égard à leur instabilité et insécurité caractéristique. Avec une démographie galopante, qui devrait atteindre 100 millions d’habitants en 2020 et 150 millions en 2040, avec un taux d’illettrisme qui dépasse 54%, une pauvreté endémique qui touche au-delà de 50% des populations, une corruption généralisée, une conflictualité constante, le Sahel ne décolle pas. La conjugaison de l’ensemble de ces problèmes génère souvent des crises politiques et militaires ou des catastrophes alimentaires, des pénuries, des famines et des disettes récurrentes qui engendrent des déplacements massifs de populations en désordre sous formes de réfugiés et/ou de migrants clandestins. Le jeune cinéaste et musicien canadien d’origine sénégalaise Musa Dieng Kala, n’est pas le seul à se demander : « Dieu a-t-il quitté l’Afrique ? ».

En conséquence, une grande partie les populations pauvres du Sahel, dépourvues de leurs droits à la sécurité humaine au sens élargi du terme, incluant la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l’accès à l’eau potable, etc., se retrouvent souvent contraints de prêter allégeance à des groupes criminels, rebelles et/ou terroristes soit pour bénéficier des retombées des trafics illicites ou pour obtenir une ultime protection. A cela s’ajoutent les effets pervers de la mise en place d’économies parallèles bâties sur la corruption et le racket, et enfin, la sanctuarisation de groupes terroristes délocalisés d’Al Qaida, Aqmi et Cie. Désormais, la connexion opérationnelle de ces réseaux et groupes terroristes est devenue réalité à travers leur alliance au Sahel : le fameux GSPC algérien devenu AQMI à partir de 2006, le Groupe islamique combattant marocain ou GICM, le GICL libyen et GICT tunisien, ainsi que d’autres petits groupuscules terroristes issu de divers pays sahéliens comme celui de Ansarou Allah Al Mourabitoune de Mauritanie, ceux du Mali, du Niger et du Nigeria. Ces groupes terroristes et ces réseaux mafieux sont en quête inlassable pour s’assurer une arrière base territoriale afin de perpétuer leurs activités transnationales.

Terrorismes franchisés et géopolitique des menaces

Au Sahel toutes les menaces d’insécurité s’entremêlent. L’islamisme combattant va de pair avec le terrorisme international, la piraterie et toutes sortes de trafics illicites. Les anciens réseaux et ceux récemment recréés s’imbriquent pour pérenniser et sécuriser le système de la criminalité internationale organisée en s’affranchissant des distances et des frontières. En pleine mutation, ces différents réseaux transfrontaliers bénéficient grandement des recettes des trafics pour acquérir de nouveau les moyens nécessaires pour pouvoir développer et continuer leurs activités criminelles.

C’est pourquoi, il ne peut y avoir de lutte anti-terroriste efficace sans lutte globale contre toutes les autres formes de criminalité, leur interdépendance étant désormais attestée. Il est connu que ces activités se nourrissent les unes des autres au sein d’une alliance objective entre crime organisé et terrorisme sahélien. Guidées principalement par leurs soucis de survivre et leurs intérêts convergents : les organisations criminelles profitent des actions violentes des organisations terroristes et des guérillas ou des rébellions, tandis que ces dernières bénéficient des financements que les activités criminelles sont en mesure de leur fournir. Actuellement, la collaboration entre AQMI et les réseaux mafieux du Sahel se développe plutôt vers une forme de spécialisation de l’entreprise criminelle. Cette tendance a été révélée récemment lors du procès controversé d’Oumar Sahraoui en Mauritanie. Ce malien de souche Maure, ancien du Polisario, reconverti dans le trafic de drogue dans la région du Sahel, était le responsable de l’opération de la prise des otages espagnols en Mauritanie en 2009. Il avait affirmé qu’il agissait pour le compte d’AQMI. Par ailleurs, il existe d’autres hypothèses sur une éventuelle dérive narcotrafiquante signalée depuis quelques temps chez le Front Polisario et aussi chez certains leaders du Front Populaire de Libération de l’Azawad. Cette hypothèse rebondit actuellement dans l’actualité sahélienne, à l’occasion d’une série d’arrestations d’importants groupes de narcotrafiquants, opérées ces dernières semaines par les armées mauritanienne et malienne. Selon l’AFP, les six trafiquants de drogue internationaux sont issus des rangs du Polisario. Le chef du groupe, un certain Sultan Ould Bady, serait à la tête de l’un des trois plus gros réseaux qui organisent le trafic de drogues en direction de l’Europe en passant par la région du Sahel. Ould Bady, qui défraye la chronique présentement, serait également impliqué dans l’enlèvement et la revente de plusieurs ressortissants européens en faveur d’AQMI ces dernières années.

Infiltrés aussi bien par les services de renseignement des pays riverains comme par les intelligences internationales, la dynamique des réseaux terroristes s’imbrique avec les calculs géopolitiques des rivalités régionales extrêmement sensibles et complexes. Cette attitude alimente l’instrumentalisation de la sécurité comme enjeu majeur dans les rapports de force tout comme dans la gestion des conflits d’intérêts politiques, économiques, et stratégiques à l’échelle régionale. Les cas de figures sont nombreux et diversifiés, allant des subtiles controverses des relations bilatérales entre l’Algérie et la France, fortement marquées par le poids du passé colonial, aux instigations des conflits régionaux ajournés, dont la persistance constitue une source d’inquiétude supplémentaire pour la sécurité de toute la région, notamment, dans les cas du Sahara occidental et celui du mouvement indépendantiste touareg dans le Nord du Mali.

L’implication de la communauté internationale (ONU, G8, UE) dans le renforcement des capacités du système régional de sécurité au Sahel se heurte à plusieurs difficultés. Au delà des problèmes d’encrage juridique, institutionnel et politique, de manque de moyens financiers et logistiques, d’absence de réforme du secteur de sécurité, la coordination des efforts de lutte contre les menaces d’insécurité au Sahel prêtent souvent à une tentation d’internationalisation de la menace Al-Qaïda dans cette région par transposition du modèle afghan. Cette perspective est souvent assimilée à une sordide connivence avec des agendas néo-colonialistes dont les objectifs inavoués visent le contrôle par des puissances occidentales, les Américains et les Européens notamment, de la route de l’ouest des flux énergétiques notamment dans les nouveaux sites et réserves récemment découvert dans cette région, au détriment des autres puissances régionales ou internationales comme les Russes, les Chinois et les Brésiliens, etc. Avec l’émergence de la notion de sécurité humaine, qui a été initiée par la diplomatie canadienne à la fin du siècle dernier et adoptée par les Nations Unies à partir de 2004, la région du Sahel n’a cessé de consigner davantage de contre-performances sur son registre déjà épuisé.

Dans cette perspective, la problématique d’intégration de la sécurité humaine comme dimension incontournable dans toute approche pour contrer les flux d’insécurité au Sahel, devra contribuer utilement à renouveler les conceptions, les approches et les stratégies relatives globalement à la régulation de la sécurité dans la région. Deux catégories de changements s’avèrent alors indispensables à introduire dans ce schéma de réflexion. La première vise à améliorer les relations souvent brouillées et difficiles entre le gouvernement, la société civile et les institutions de sécurité. La seconde a pour objectif la refonte complète des institutions de sécurité en termes d’organisation, de recyclage, d’introduction et de réhabilitation de culture institutionnelle et de relations avec l’autorité civile sur conçues sur la base des valeurs démocratiques et humanistes fondées sur le profond respect des droits de l’Homme, de l’équité et de la justice. Toutefois, les mesures politico-militaires qui ont été décidées par différents pays du Sahel au cours des six derniers mois n’augurent pas de vision positive pour la régulation des problèmes insolubles d’insécurité dans un avenir proche. Grosso modo, le constat objectif fait que ces mesures sous-estiment gravement le poids réel des facteurs d’insécurité et compliqueraient en définitive toute stratégie de lutte commune contre la menace terroriste comme problème majeur d’insécurité dans cette région. Il s’agissait plutôt de démarches désarticulées et sectaires, souvent déterminées par les instincts de subtile méfiance et de sourde défiance qui divisent encore les gouvernements des pays de l’espace sahélien, alors que les sérieuses menaces d’insécurité dictent plutôt un schéma de réflexion collégial, non exclusif et confiant, afin de pouvoir dégager des actions profondément concertées pour être efficaces. Les mesures incohérentes concernent notamment : (a) L’instauration d’un comité d’état-major conjoint contre le terrorisme initié par quatre pays sahéliens qui sont l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et Niger, lors de la réunion de Tamanrasset le 21 avril 2010 en excluant trois autres États nord-africains, (b) L’opération militaire isolée franco-mauritanienne menée le 22 juillet 2010 contre un camp AQMI au Mali pour libérer l’otage français Michel Germaneau et, (c) La réunion de Bamako tenue les 6 et 7 Août 2010 regroupant six États subsahariens à l’exclusion des États du Maghreb.

Sécurité humaine et perspectives d’avenir

En termes de réflexion prospective, la concertation et la coopération entre les différents acteurs sahéliens seraient indispensables pour lutter efficacement contre l’insécurité et pour inviter un développement durable dans la région du Sahel. Sachant qu’il n’y a pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement et, compte tenu de ses potentialités économiques, le développement durable et la stabilité au Sahel pourraient éventuellement trouver un nouvel élan à moyens termes. Tous les espoirs sont permis, toutefois, la condition sine qua non d’une telle évolution reste la volonté et le courage des décideurs politiques pour dépasser avant tout les pesanteurs locales et les schémas réducteurs de la petite histoire au profit des avantages de la grande géographie de leurs pays, pour mieux appréhender la thématique de la sécurité humaine suivant des paramètres d’intérêts économiques équitablement partagés.

Pour certains optimistes, la perspective d’intégration régionale, notamment le développement d’un marché commun à l’échelle régionale pourrait alors contribuer à atteindre un « Sahel nostrum » (à l’image de la « Mare nostrum » des Romains). La lutte contre le terrorisme et le crime organisé au Sahel ne saurait se concevoir sans dépasser relativement une certaine vision figée des notions formelles sur l’intangibilité des frontières, le fétichisme de la souveraineté nationale et la non-ingérence, car au-delà des légitimes préoccupations nationales de chaque pays, seules des grandes actions collégialement concertées pourraient éventuellement briser le cycle de la violence et éviter l’enracinement de l’insécurité dans cette ultra fragile région du Sahel. La persistance des conflits de la sous-région au cours des vingt dernières années a empêché les pays de se concentrer sur le développement et détourné les Organisations panafricaines comme l’Union africaine et la CDEAO de leur rôle initial de promotion de l’intégration économique régionale. Ces organisations se trouvent aujourd’hui plongées au cœur des problématiques de sécurité, de la gestion des conflits et du maintien de la paix. Pour mener à bien cette mission délicate, elles avaient développées un certains nombre de Mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité dont le schéma a été mis en place depuis la conférence d’Abuja en 1999.

Théoriquement, ces mécanismes permettent à l’UA et à la CEDEAO d’intervenir en cas de risques importants comme les désastres humanitaires, les menaces à la paix et à la sécurité de la sous-région, la lutte contre la circulation illicite des armes et la recrudescence de la criminalité transfrontalière. Toutefois, leur application, qui s’appuie sur un certain nombre de structures officielles comme la Conférence des chefs d’État, le Secrétariat exécutif et le Conseil de sécurité et de Médiation, se heurte souvent à des difficultés. Pour que l’apport, vivement souhaité au Sahel, de ces organisations soit efficace et durable, il aura toujours besoin d’être appuyé par une volonté politique, des moyens nécessaires et une redynamisation permanente.

Mauritanie : espoirs et risques d’enlisement

Dans le cas de la Mauritanie, les menaces d’insécurité au Sahel et leurs incidences directes se conjuguent avec la complexité de la condition géostratégique fragile de ce pays. Le résultat est un véritable engrenage de postures inquiétantes voire dangereuses.

Au lendemain de la sortie d’une longue série de périodes d’exception en cascades, la Mauritanie, qui reste fortement tributaire des écarts disproportionnés entre la géographie de son histoire et l’histoire de sa géographie, se trouve aujourd’hui inopportunément piégée au milieu d’un duel périlleux au Sahel entre les David et Goliath. Au terme d’un demi-siècle d’indépendance, la Mauritanie est de nouveau attrapée dans les feux croisés d’une bataille que se livrent des stratégies internationales et sous-régionales diamétralement opposées quand bien même elles sont subtilement convergentes. Les arrangements tactiques franco-américains conflueraient actuellement pour faire de la Mauritanie une pierre de lance dans leur lutte contre Al-Qaida dans la région du Sahel, alors que ce pays se trouve pleinement visé par la nouvelle stratégie de survie d’AQMI à travers sa descente dans l’espace saharo-sahélien. AQMI cherche obstinément à développer son action plus au Sud dans le cadre d’une approche qui lui permettrait de contrôler des réseaux de trafics illicites afin d’obtenir encore plus de fonds pour financer ses activités et, du coup, se mettre plus à l’abri de la poursuite qui le guète en milieu urbain. Actuellement, le recoupement des données disponibles permet de situer le tarif de base conventionnel pour la libération d’un otage à 5 millions d’euros. Certains spécialistes estiment que les enlèvements d’Occidentaux au Sahel ont rapporté aux terroristes, durant les dernières années, une recette de plus de 50 millions d’euros auxquels s’ajoute un montant de 100 millions d’euros collectés sous diverses formes.

Depuis plus d’une décennie, le no man’s land mauritanien est devenu un terrain d’accueil privilégié pour le potentiel de nocivité des différents réseaux terroristes et contrebandiers délocalisés dans la région du Sahel. Étant le plus grand portail atlantique du Sahel avec ses 754 km de côtes, sa superficie surdimensionnée de plus d’un million de km², ses reliefs difficiles et accidentés, ses labyrinthes désertiques à faible densité humaine, la Mauritanie est par excellence le pays sahélien le plus fragile et le moins contrôlable. Désormais, les lisières périphériques du Nord et du Nord-est de la Mauritanie, où les frontières avec ses voisins d’Algérie et du Mali se perdent immuablement dans l’immensité impitoyable du désert, offrent indiscutablement un véritable paradis pour toutes sortes de trafics illicites : armes, cigarettes, carburant, drogues, devises, etc.

Cependant, la Mauritanie est restée curieusement le maillon le plus faible de la région du Sahel, malgré son potentiel considérable de ressources naturelles, fer, cuivre, pétrole, gaz, or, poissons, crustacés et cheptels de bétail. Les statistiques de GlobalSecurity estiment que le budget annuel de dépenses militaires de la Mauritanie ne dépassait pas le montant de 19 millions de dollars US en 2005, contre 45 millions pour le Niger, 50 millions pour le Mali, 117 millions pour le Sénégal, 2,3 milliards de dollars US pour le Maroc et 3 milliards pour l’Algérie, au titre de la même année.

Certes la Mauritanie est héritière de l’empire des Almoravides, (en arabe al-Murābitūn), cette dynastie berbère, qui avait constitué le plus grand empire du Sahel, englobant l’Ouest du Sahara, la partie occidentale du Maghreb et une bonne partie de la péninsule Ibérique au XIe et XIIe siècles, après avoir repris Aoudaghost, principal comptoir commercial sahélien de l’empire du Ghana en 1054, fonder Marrakech et conquérir l’Espagne en 1086.

Durant plusieurs siècles, les anciennes Cités historiques de Mauritanie comme Ouadane, Tinigui, Chinguetti, Azougui, Tichit, Oualata, Combi Saleh etc., avaient brillées par leur inexorable pratique de commerce transsaharien florissant et leurs importantes positions géostratégiques et militaires. Au début du 20éme siècle, la Mauritanie avait attiré la convoitise des Français déjà installés à Saint-Louis, qui y voyaient un haut lieu stratégique pour contrôler les périphéries de leurs colonies en Afrique du Nord et en Afrique occidentale et pour neutraliser les mouvements nationalistes de résistance.

Toutefois, le statut géopolitique de la Mauritanie actuelle ainsi que son potentiel économique et militaire, ne font plus de la mémoire impériale de ce pays que l’ombre d’elle-même. Confrontée aux menaces d’insécurités tous azimuts, la logique des choses et le bon sens interpellent plutôt la Mauritanie à se résigner inévitablement à faire la politique de ses moyens quand bien même elle n’a pas les moyens de sa politique.

Nonobstant, l’actuel gouvernement mauritanien semble avoir un autre point de vue sur cette question. Le volontarisme de plus en plus résolu de la Mauritanie pour aller en solo, à la Napoléonienne, dans la lutte contre les réseaux terroristes d’AQMI au Sahel, est autant contesté à l’intérieur comme à l’extérieur. Loin d’être un sujet d’unanimité au niveau national et, moins encore un sujet de concertation avec les pays voisins, l’implication de l’armée mauritanienne dans des opérations militaires en dehors du territoire national, notamment dans des missions conjointes doublées d’un appui de troupes d’élites françaises avec l’assistance de la technologie spatiale de surveillance américaine de l’OTAN, posent énormément de points d’interrogation sur la cohérence d’une telle démarche. Est-il concevable aujourd’hui que les armées africaines acceptent de jouer le rôle des « tirailleurs » comme à l’époque coloniale dans des dispositifs d’intervention rapide en Afrique ? Loin d’être de nature à rassurer sur l’avenir de la stabilité du pays, les récents événements ne font que dresser les axes divergents de ralliement classiques et de positionnement géopolitique dans la région et exacerber davantage les méfiances mutuelles des pays riverains.

Acteur et victime de l’ambivalence de sa propre politique étrangère, la Mauritanie a été l’un des pays sahéliens qui avaient accueilli des équipes spéciales de la US European Command (EUCOM) en 2004 dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. L’objectif de cette mission portait sur la mise en œuvre des formations et entrainements internes du programme d’assistance de sécurité « Initiative Pan-Sahel », fournis par le département d’État américain à la Défense.

Cette même Mauritanie qui se permet de bousculer les velléités de l’Algérie voisine comme gendarme du Sahel, abrite plutôt discrètement, depuis plus d’un an, un détachement du Commandement des Opérations Spéciales Françaises (COS). La décision de l’Élysée de dépêcher cette formation d’élite en Mauritanie, qui a été prise apparemment dans la plus grande discrétion, rentre dans le cadre de la mise en place d’un plan d’aide militaire aux pays du Sahel. Le détachement d’une centaine d’hommes environ basé à Atar est chargé de la formation des GSI, ou Groupements spéciaux d’intervention de l’armée Mauritanienne impliqués dans les opérations récentes contre AQMI au Mali. Le détachement aurait participé également en juillet dernier à l’opération militaire franco-mauritanienne dans le Nord du Mali pour libérer l’otage français Michel Germaneau. A en croire certaines sources spécialisées, ce même détachement, qui a été récemment déployé à Ouagadougou, pour une éventuelle action contre AQMI au Mali, à la suite de l’enlèvement des Français au Niger, serait actuellement à pied d’œuvre pour intervenir en Côte d’Ivoire. N’empêche, l’idée de la formation des Groupes Spéciaux d’Intervention (GSI) pour la lutte contre le terrorisme au Sahel serait éventuellement élargie au Mali et au Niger.

D’un point de vue géostratégique, l’analyse des imbrications des données actuellement disponibles et leurs incidences potentielles sur l’aggravation des menaces d’insécurité et d’instabilité en Mauritanie fait ressortir indiscutablement des risques d’enlisement réels. De part et d’autre, les manœuvres en lice au Sahel, bien que initialement antinomiques, elles convergent néanmoins vers les mêmes objectifs. Épuisés, les réseaux d’AQMI et Cie, qui ont drôlement besoin d’acquérir une nouvelle légitimité symbolique au Sahel, rêvent sans doute d’une internationalisation rapide de la guerre contre eux. Cependant, la diabolisation d’AQMI pourrait aussi en faire l’arbre qui cache la forêt pour voiler les véritables enjeux de la confrontation. La menace terroriste au Sahel ne serait-t-elle pas délibérément amplifiée pour servir d’alibis aux interventions visant à prendre le contrôle exclusif des richesses de la région ?

Au cours de la prochaine décennie, la géopolitique du Sahel serait déterminante pour l’avenir de la stabilité de l’Afrique et celle de ses voisins Européens et Asiatiques notamment. En panne d’espérances, le Sahel, qui demeure à la croisée des chemins de tous les dangers, restera encore longtemps une zone sensible où se jouera une grande partie de l’avenir du monde.

Mohamed Saleck

Agoravox, 21 décembre 2010

#Sahel #Mali #Tchad #Mauritanie #Niger #Burkina_Faso