Thomas Sankara, Burkina Faso, Afrique, colonialisme, dette,

Thomas Sankara était un « Peul-Mossi » issu d’une famille catholique. Son père était un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses études secondaires d’abord au Lycée Ouézin Coulibaly de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, puis à partir de la seconde et jusqu’au bac à Ouagadougou, au PKM, le Prytanée militaire du Kadiogo. Il a suivi une formation d’officier à l’Académie militaire d’Antsirabé, à Madagascar, et devint en 1976 commandant du CNEC, le Centre national d’entraînement commando, situé à Pô, dans la province du Nahouri, à 150 km au sud de la capitale. La même année, il se lie d’amitié avec Blaise Compaoré lors d’un stage d’aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le Regroupement des officiers communistes (ROC) dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo, Boukary Kabore et Jean-Baptiste Lingani.

En septembre 1981, il devient secrétaire d’État à l’information dans le gouvernement du colonel Saye Zerb. Il démissionne le 21 avril 1982, déclarant « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ! » Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d’État portait au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo dont Sankara devint le Premier ministre en janvier 1983, mais il fut limogé et mis aux arrêts le 17 mai, après une visite de Guy Penne, conseiller de François Mitterrand. Le lien entre la visite de Guy Penne et l’arrestation de Sankara reste sujet à controverse, même si les soupçons d’une intervention française restent forts.

Un nouveau coup d’État, le 4 août 1983 plaça Thomas Sankara à la présidence. Il définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son « Discours d’orientation politique », écrit par Valère Somé. Son gouvernement retira aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu’ils continuaient d’exercer. Il créa les CDR (Comités de défense de la révolution), qui hélas eurent toutefois tendance à se comporter en milice révolutionnaire faisant parfois régner une terreur peu conforme aux objectifs de lutte contre la corruption.

Pour définir l’essentiel de ses idées et de ses actions politiques, Thomas Sankara était en premier lieu un des chefs du Mouvement des non-alignés, les pays qui durant la Guerre froide ont refusé de prendre parti pour l’un ou l’autre des deux blocs. Il a beaucoup côtoyé des militants d’extrême gauche dans les années 1970 et s’est lié d’amitié avec certains d’entre eux. Il a mis en place un groupe d’officiers clandestin d’influence marxiste : le Regroupement des officiers communistes (ROC).

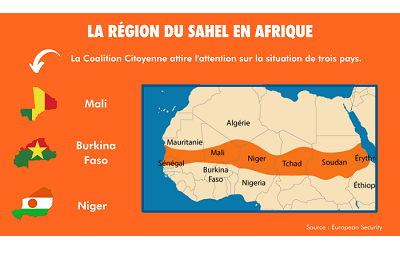

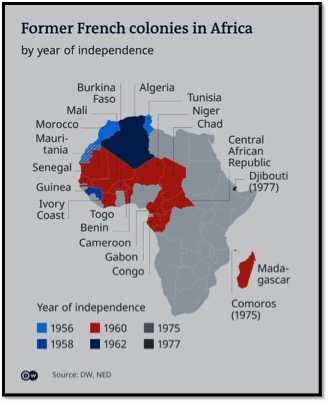

Dans ses discours, il dénonce le colonialisme et le néo-colonialisme, notamment de la France, en Afrique (essentiellement les régimes clients de Côte d’Ivoire et du Mali, lequel Mali lance plusieurs fois, soutenu par la France, des actions militaires contre le Burkina Faso). Devant l’ONU, il défend le droit des peuples à pouvoir manger à leur faim, boire à leur soif, être éduqués.

Pour redonner le pouvoir au peuple, dans une logique de démocratie participative, il créa les CDR (Comités de défense de la révolution) auxquels tout le monde pouvait participer, et qui assuraient la gestion des questions locales et organisaient les grandes actions. Les CDR étaient coordonnés dans le CNR (Conseil national de la révolution). Les résultats de cette politique sont sans appel : réduction de la malnutrition, de la soif (construction massive par les CDR de puits et retenues d’eau), des maladies (grâce aux politiques de « vaccinations commandos », notamment des enfants, burkinabé ou non) et de l’analphabétisme (l’analphabétisme passe pour les hommes de 95% à 80%, et pour les femmes de 99% à 98%, grâce aux « opérations alpha »).

Thomas Sankara est aussi connu pour avoir rompu avec la société traditionnelle inégalitaire burkinabé, par l’affaiblissement brutal du pouvoir des chefs de tribus, et par la réintégration des femmes dans la société à l’égal des hommes. Son programme révolutionnaire se heurta à une forte opposition du pouvoir traditionnel qu’il marginalisait ainsi que d’une classe moyenne peu nombreuse mais relativement puissante. Il a aussi institué la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour lutter contre la désertification.

Il est le seul président d’Afrique (et sans doute du monde) à avoir vendu les luxueuses voitures de fonctions de l’État pour les remplacer par de basiques Renault 5. Il faisait tous ses voyages en classe touriste et ses collaborateurs étaient tenus de faire de même. Il est célèbre aussi pour son habitude de toujours visiter Harlem (et d’y faire un discours) avant l’ONU. Il est considéré par certains comme le Che Guevara africain.

Extrait du discours de Thomas Sankara à la vingt-cinquième Conférence au sommet des pays membres de l’OUA ; Addis-Abeba, le 29 juillet 1987 :

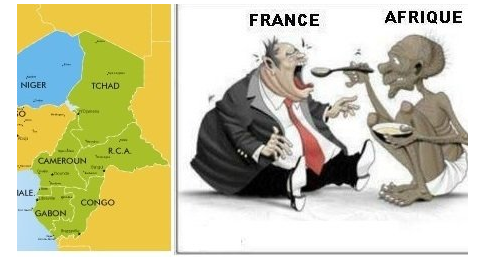

« […] Nous estimons que la dette s’analyse d’abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l’argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies, ce sont les colonisateurs qui endettaient l’Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette, nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c’est encore le néo colonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques ; en fait, nous devrions dire qu’ils se sont transformés en assassins techniques ; et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement. Des bailleurs de fond, un terme que l’on emploie chaque jour comme s’il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fond nous ont été conseillés, recommandés ; On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers ; nous nous sommes endettés pour cinquante ans, soixante ans, même plus c’est-à-dire que l’on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant cinquante ans et plus. Mais la dette, c’est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l’impérialisme, une reconquête savamment organisée pour que l’Afrique, sa croissance, son développement obéisse à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l’esclave financier c’est-à-dire l’esclave tout court de ceux qui ont eu l’opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l’obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette, ce n’est pas une question morale, ce n’est point une question de ce prétendu honneur de rembourser ou de ne pas rembourser.

Monsieur le président,

Nous avons écouté et applaudi le premier ministre de Norvège lorsqu’elle est intervenue ici même : elle a dit, elle qui est Européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que d’abord si nous ne payons pas, nos bailleurs de fond ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c’est nous qui allons mourir. Soyons en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l’endettement ont joué comme dans un casino ; quand ils gagnaient, il n’y avait point de débat, maintenant qu’ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement ; et l’on parle de crise. Non ! Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c’est la règle du jeu, la vie continue ! Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n’avons pas de quoi payer ; nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette ; nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer c’est-à-dire la dette de sang. C’est notre sang qui a été versé ; on parle du plan Marshall qui a refait l’ Europe Économique mais ne parle jamais du plan Africain qui a permis à l’Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l’Europe ? C’est l’Afrique ! On en parle très peu, on en parle si peu que nous ne pouvons pas nous être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas Chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l’Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du Nazisme.

La dette, c’est aussi la conséquence des affrontements et lorsque l’on nous parle aujourd’hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n’est pas venue de façon subite, la crise existe de tout temps et elle ira en s’aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leur droit face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd’hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus ; il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l’étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l’ Afrique ; il y a crise parce que face à richesses individuelles que l’on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers ; il y a crise parce que les peuples partout refusent d’être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l’exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s’inquiéter. On nous demande aujourd’hui d’être complices de la recherche d’un équilibre, équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices, non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples, nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine.

Monsieur le président,

Nous entendons parler de club, club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des cinq, du groupe des sept, du groupe des dix peut être du groupe des cent et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe en faisant en sorte que dès aujourd’hui Addis Abeba devienne également le siège, le centre d’où partira le souffle nouveau : le club d’Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd’hui de créer le front uni d’Addis Abeba contre la dette. Ce n’est que de cette façon que nous pouvons dire aux autres qu’en refusant de payer la dette nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse, au contraire, c’est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique mais ceux qui veulent exploiter l’Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l’Europe ; Nous avons un ennemi commun. Donc notre club parti d’Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée ce n’est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n’avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n’y a pas la même morale. La bible, le coran, ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité ; il faudrait alors qu’il y ait deux éditions de la bible et deux éditions du coran.

Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous parle de dignité, nous ne pouvons pas accepter que l’on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis à vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c’est normal aujourd’hui, nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, il ne commet qu’un larcin ou une peccadille tout jute pour survivre par nécessité. Les riches ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent les peuples. Monsieur le président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle, je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée ? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la banque mondiale payer ! Tous nous le souhaitons ! Je ne voudrais pas que l’on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité et sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l’on pense qu’il n’y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l’on admette que c’est simplement l’objectivité et l’obligation et je peux citer pour exemples ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple Fidel Castro, il n’a pas mon âge même s’il est révolutionnaire mais je pourrais citer également François Mitterrand qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, que les pays pauvres ne peuvent pas ; Je pourrais citer Madame le premier ministre de Norvège, je ne connais pas son âge et je m’en voudrais de le lui demander. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. » ( «Jeanne Aicha Ba a signé le 13 juillet 2009 un article bien documenté et une analyse fort didactique intitulé » Thomas Sankara, leader charismatique – ou le Che Guevara africain » ; il semble opportun de le publier ad integrum dans ce blog)

Né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute Volta, actuel Burkina Faso, Thomas Sankara a fréquenté l’école primaire à Gaoua, a commencé ses études secondaires au Lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo et est entré par la suite au Prytanée militaire du Kadiogo où il a obtenu son baccalauréat. Il a ensuite entrepris une carrière militaire, notamment au Madagascar où il est revenu de l’Académie Militaire d’Antisirabe (Madagascar) avec le grade de sous-lieutenant. Il a également fait un stage à l’école de parachutisme de Pau en France puis au centre de parachutiste de Rabat au Maroc. Au niveau de sa carrière politique, il a été nommé secrétaire d’état à l’information en 1981 sous le régime de Seye Zerbo, par la suite, il devient premier ministre sous la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo en 1983. Il a été en prison la même année à la suite de la visite de Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui était à l’époque le conseiller de son père en matière d’affaires Africaines. À la suite d’un coup d’état avec l’actuel président, Blaise Compaoré, il devient président le 4 août 1983 à l’âge de 33 ans. Lors de son premier anniversaire au pouvoir, il changea le nom du pays, de Haute Volta en Burkina Faso, il a également changé le drapeau et a écrit un nouvel hymne national.

Thomas Sankara est sans aucun doute le personnage de l’histoire Burkinabé le plus connu et le plus populaire dans le monde. Au delà de son rôle, de ses actions et de son leadership, il est devenu une figure populaire et symbolique de l’histoire au Burkina Faso et est, autant considéré comme tel en Afrique et dans le monde. Il était un leader charismatique. Le fait qu’il était un guitariste et qu’il aimait les motocyclettes, des choses pourtant très simples, ont également contribué à son charisme. Grâce à sa politique, Thomas Sankara constituait un espoir pour le peuple Burkinabé et l’Afrique. La participation de plusieurs femmes à des postes ministériels, environ le quart, ainsi que, sa politique axée sur l’éducation, la santé, l’élimination de la corruption et de la famine, et enfin, le reboisement ont fait de lui quelqu’un d’intègre, un homme juste et droit. L’amélioration du statut des femmes était l’une des priorités de Sankara, ce qui était sans précédent en Afrique occidentale, à l’époque. La circoncision des filles a été interdite par son gouvernement, il condamnait également la polygamie, et faisait la promotion de la contraception. Son gouvernement a été le premier gouvernement africain à reconnaître le SIDA comme un fléau et constituant une menace importante pour l’Afrique.

Thomas Sankara était un homme du peuple, accessible et simple, il se mêlait à la population sans aucun problème, il a même déjà été arbitre lors d’un match où son gouvernement jouait. De par ses activités, ses actions, ses discours et sa politique, Sankara était quelqu’un de troublant et de gênant. Il était dérangeant pour plusieurs personnes et pays, puisqu’il rejetait ce que la majorité des autres présidents faisait, approuvait ou prônait, comme la corruption ou la non reconnaissance des droits des femmes. En outre, contrairement à plusieurs chefs d’états, Sankara, ne croyait pas au fait que les pays industrialisés vont l’aider à développer son pays. Au contraire, pour lui, le développement du Burkina Faso se fera par la participation et le travail du peuple Burkinabè. Il prônait l’idée que le Burkina ne devait compter que sur lui-même et sa population. Il appartenait, sans aucun doute, au groupe de chefs africains qui ont voulu donner au continent africain en général et à leur pays en particulier une nouvelle dimension socio-économique. On le surnommait « Tom Sank », et il a souvent été comparé à Che Guevara, pour bien des africains, et sur plusieurs autres continents, il était considéré comme un Che Guevara africain.

Thomas Sankara était un nouveau style de chef d’état. Il fascinait les gens et personne ne restait indifférent face à lui. C’est pourquoi il fut si aimé et si haï en même temps. Plusieurs années après sa disparition, le monde garde de lui l’image d’un leader intègre et modeste, qui a changé les mentalités de la majorité ses concitoyens et donné une certaine dignité à son pays. Une image et un idéal qui résistent encore au temps. On peut, donc dire que sa mort a été vraiment un échec pour ceux qui voulaient l’éteindre et éliminer son nom. Puisqu’elle a permis de donner un signal à la jeunesse africaine, qui se reconnaît en ce héros et leader et dont son courage, ses politiques, ses discours et ses actions guident plusieurs jeunes africains, qui sont l’espoir Africain de demain, et qui continuent de le percevoir comme quelqu’un qui pouvait freiner l’injustice et la misère en Afrique.

Son entourage le décrit comme quelqu’un de taquin, d’amical, de chaleureux et d’humoristique. Dès fois lyrique et poétique, mais toujours égal à lui-même : un nationaliste jusque dans l’âme, un idéaliste, un organisateur, un rigoureux, un méticuleux, un audacieux, un provocateur, un homme imprévisible et attachant qui aimait les belles choses et la simplicité. Cependant, une des limites de ses actions était de vouloir prendre les biens des riches pour les distribuer aux pauvres. Il n’a pas, non plus, remarqué le scepticisme croissant de son peuple à l’égard de ses politiques. À cet effet, le fait d’obliger un ministre à payer sa facture d’électricité a été dénoncé par plusieurs personnes. Même si la majorité du peuple burkinabé était d’accord avec ses politiques, ils ne trouvaient pas cette attitude correcte et digne d’un chef d’état. Sa totale confiance envers son entourage, sa rapidité dans ses actions, ses discours et ses politiques ont en bout de ligne mené à sa perte. {…].

La popularité de Thomas Sankara se situait principalement dans ses nombreuses qualités charismatiques, son énergie communicative, son exigence envers lui-même et les autres, son intelligence, sa créativité, sa sincérité, sa loyauté, sa conception de la justice, l’ampleur du travail qu’il était capable d’accomplir, et sa simplicité. Son leadership, quant à lui, résidait au niveau de sa capacité à faire adhérer les gens à ses actions, en restant toujours très proche des populations, tant sur le plan physique qu’au niveau du langage qu’il utilisait, sa capacité à entraîner son entourage et son peuple, mais aussi son intégrité, ses convictions et sa modestie.

D’après Bruno Jaffré (1997), les seuls véritables reproches qu’on pourrait lui faire, c’est d’avoir accédé au pouvoir trop jeune, d’avoir voulu aller très vite dans une situation pourtant extrêmement difficile en regard des objectifs que la révolution s’était fixés, et des moyens disponibles pour les atteindre. Ce qu’on peut lui reprocher c’est finalement d’avoir été trop humain, trop sensible. C’est son humanité qui l’avait amené à pousser son entourage à s’atteler à une tâche que beaucoup pensaient inhumaine car trop ambitieuse. Thomas Sankara a été assassiné à la suite d’un coup d’état organisé par son ancien compagnon et l’actuel président, Blaise Compaoré, le 15 Octobre 1987. Toute la population Burkinabé défilait dans les rues pour le pleurer et les jours suivants, des milliers de personnes se sont rendus sur sa tombe en condamnant ainsi l’assassinat. »

Jeanne Aicha Ba

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut assassiné lors d’un coup d’État organisé par celui qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré. Plusieurs jours plus tard, il fut déclaré « décédé de mort naturelle » par un médecin militaire. L’absence de tout procès ou de toute enquête de la part du gouvernement burkinabé a été condamnée en 2006 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Par ailleurs, le gouvernement français de l’époque (cohabitation entre Jacques Chirac qui gouverne et François Mitterrand qui préside) est soupçonné d’avoir joué un rôle dans cet assassinat, ainsi que plusieurs autres gouvernements africains gouvernés par des amis de la France. Kadhafi pourrait être impliqué et avoir utilisé ce meurtre pour redevenir un ami de la France. C’est notamment la famille Sankara, réfugiée en France, qui soutient ces hypothèses. Cette hypothèse est aussi soutenue par la plupart des historiens africains. Si la décision de condamner l’absence d’enquête constitue une première mondiale dans la lutte contre l’impunité, elle est insuffisante, puisqu’elle n’a conduit à aucune condamnation. Thomas Sankara a été proclamé modèle par la jeunesse africaine au forum social africain de Bamako 2006 et au forum social mondial de Nairobi en 2007. L’ancien président Thomas Sankara est enterré à Ouagadougou ; le cimetière est devenu aujourd’hui un lieu de manifestations pour ceux qui partagent encore ses idéaux. Depuis le 28 décembre 2005, une avenue de Ouagadougou porte son nom, dans le cadre plus général d’un processus de réhabilitation décrété en 2000 mais bloqué depuis lors. Diverses initiatives visent à rassembler les sankaristes et leurs sympathisants, notamment par le biais d’un comité national d’organisation du vingtième anniversaire de son décès, de célébrer sa mémoire, notamment par des manifestations culturelles, tant au Burkina Faso qu’en divers pays d’implantation de l’immigration burkinabé. En 2007, pour la première fois depuis 19 ans, la veuve de Thomas Sankara, Mariam Serme Sankara a pu aller se recueillir sur sa tombe présumée lors des 20es commémorations à Ouagadougou. En conclusion,

Thomas Sankara, l’homme intègre Rarement président africain aura autant incarné la dignité et la volonté d’exister d’un continent meurtri. Assassiné le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, est devenu un symbole et une référence politique majeure pour toute l’Afrique. Les points cardinaux de son action, durant ses quatre ans au pouvoir, étaient : lutte contre la corruption, développement autocentré, condamnation du néocolonialisme, éducation et santé pour tous, émancipation des femmes. Dans tous ces domaines, il a adopté des mesures concrètes comme la réduction du train de vie de l’Etat (à commencer par le sien propre), interdiction de certaines importations de produits alimentaires et réforme agraire, campagnes de scolarisation et de vaccinations (pour lesquelles il a reçu les félicitations de l’Organisation mondiale de la santé), dénonciation des ingérences françaises, interdiction de la polygamie et lutte contre l’excision, etc. Les commémorations du vingtième anniversaire du coup d’Etat au cours duquel Sankara a trouvé la mort se sont accompagnées de conférences, de débats et de concerts au Burkina Faso mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Ces manifestations se sont déroulées malgré les menaces de mort lancées contre certains de leurs animateurs. En mai 2006, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a fait droit à une demande de la Campagne internationale justice pour Sankara (CIJS), effectuée au nom de la veuve de Thomas Sankara, Mariam. Il a demandé au gouvernement actuel du Burkina Faso, issu du putsch de 1987, de diligenter une enquête indépendante sur les circonstances de la mort de Sankara et de rectifier son certificat de décès (il porte toujours la mention » mort naturelle « ). La procédure se poursuit et une pétition de soutien à la CIJS est lancée. La décision du Comité représente une première dans la lutte contre l’impunité concernant les auteurs de coups d’Etat.

Cet article a été construit à partir de plusieurs références écrites et de plusieurs sites internet, dont le Forum Des Peuples En Lutte, dit encore Forum d’informations sur les peuples sans état, pour le respect des Droits de l’Homme et de la Démocratie.

Bibliographie : Jaffré Bruno : « Biographie de Thomas Sankara : La patrie ou la mort, nous vaincrons », Paris/Montréal, l’Harmattan, 1997.

Source : « FRENCH DOCTOR » POUR SIX MOIS, 17 mai, 2010

#BurkinaFaso #ThomasSankara #Afrique #Dette #Colonialisme