France, Macron, Barkhane : quand l’opinion publique s’impose – Serval, Takuba, Mali, Mauritanie, Tchad, Niger, Burkina Faso, Russie, Wagner, Sahel, G5 Sahel, MINUSMA,

L’impossible mission de la France au Sahel. Le retrait de février dernier est le fruit d’un mécontentement entre les populations françaises et sahéliennes, devenu décisif en vue des élections présidentielles

Par Naomi Moreno-Cosgrove/ Institut Royal Elcano

Le 17 février 2022 , le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes françaises et européennes du Mali . Une telle déclaration, qui faisait suite à une rupture rapide des relations avec la junte au pouvoir au Mali – qui a pris le pouvoir après un coup d’État en mai 2021 – a mis un terme brutal aux neuf années d’engagement militaire de la France dans le pays.

Le communiqué de l’Elysée est intervenu à un moment où les réactions sociales avaient alimenté le scepticisme entourant l’opération Barkhane . Dans le contexte des élections françaises alors imminentes, cette manœuvre semblait suggérer que l’engagement français au Sahel avait pris soin d’éviter d’être surnommé «l’Afghanistan français».

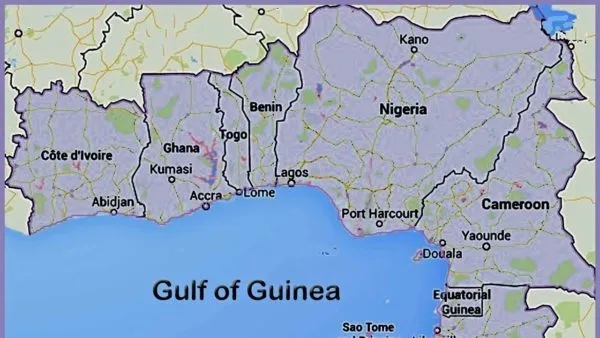

Le Mali était le point focal de la contre-insurrection française au Sahel , une ceinture de 4 millions de kilomètres carrés qui s’étend sur la frontière savane-désert de l’Afrique. L’opération a vu le jour en 2013 avec l’ Opération Serval . Il a donné suite à la demande du Mali d’évincer les djihadistes qui avaient profité des griefs des minorités existantes, utilisant la rébellion touareg comme cheval de Troie pour conquérir les territoires du nord du Mali.

Comme ce fut le cas au début de la guerre en Afghanistan, Serval s’est avéré être un succès tactique. En 2014 , l’ Opération Serval a été étendu à toute la région , y compris la Mauritanie , le Niger , le Burkina Faso et le Tchad , dans ce qui est devenu connu sous le nom d’ opération Barkhane . Ce dernier ne devait durer que quelques semaines mais ne s’est pas déroulé comme prévu. Plutôt que d’apaiser la situation, le déroulement de Barkhane s’est heurté à une augmentation des pertes , à une escalade de l’insurrection et à une baisse des soutiens sur le terrain et à l’intérieur .

Ces dernières années , l’implication du contre-terrorisme français au Sahel a vu une escalade de l’opposition locale , avec des protestations incitées par les médias sociaux et une colère généralisée contre l’insécurité. D’une part, le désenchantement local s’est produit car, contrairement à ce qui était attendu, les Sahéliens ont longtemps été témoins de l’échec de la France à éviter les pertes de l’armée locale . De plus, bien que Barkhane ait été promu comme « agissant pour le bénéfice maximum des populations locales », l’armée française n’a pas réussi à empêcher l’augmentation des pertes civiles et le déplacement généralisé de la population .

Les succès tactiques de Barkhane – impliquant la neutralisation de djihadistes de haut niveau tels qu’Adnan Abu Walid al-Sahraoui, chef de l’État islamique au Grand Sahara (ISGS), et Abdelmalek Droukel, chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique ( AQMI ) – ils ne se sont pas traduits par un succès pour la stratégie globale de la mission et ont été dépassés par l’incapacité de la France à réduire les événements violents dans la région. L’élargissement de leur champ d’action aux contentieux locaux a permis aux groupes djihadistes – notamment l’ISGS et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), la branche d’al-Qaïda dans la région – de se consolider son influence, se mobiliser et obtenir des ressources pour renforcer son action. En outre, la crise des déplacements et la crise humanitaire – avec 1,4 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) en 2019 – ont montré que la situation est loin de s’améliorer. Depuis 2015, plus de 23 500 civils ont été tués au Mali , au Niger et au Burkina Faso , dont la moitié au cours des trois dernières années.

Ajouté aux perceptions mutuelles dissonantes qui ont caractérisé les relations franco-maliennes , en partie aggravées par le virage pro-russe du Mali, le sentiment populaire anti-français croissant a contribué à alimenter le soutien aux coups d’État d’août 2020 et de mai 2021 .

e point de basculement est survenu en mars 2021 , lorsque les enquêteurs de l’ONU ont révélé qu’une frappe aérienne française avait frappé un mariage dans le centre du Mali au début de l’année et avait tué 19 civils.

Dans la région au sens large, l’irritation à propos de Barkhane a culminé en novembre 2021lorsque des manifestants dans le nord du Burkina Faso et l’ouest du Niger ont bloqué un important convoi de fournitures militaires françaises. Dans la ville nigériane de Tera, des soldats français ont tiré sur des manifestants pour libérer le convoi, tuant trois personnes et faisant 18 blessés. De plus, à la suite du coup d’État militaire de janvier 2022 , à Ouagadougou, les images des milliers de Burkinabés descendant dans la rue , avec beaucoup dans la foule agitant des drapeaux russes et tenant des banderoles anti-françaises , ne sont plus une surprise.

Cette désillusion s’est conjuguée à la perception partagée qu’un « embouteillage sécuritaire » a transformé le Sahel en une arène pour les acteurs internationaux de la sécurité aux mandats d’intervention contradictoires . Ainsi, au lieu de s’améliorer, la situation s’est aggravée.

La myriade d’interventions – du G5 Sahel et de la MINUSMA aux missions de formation de l’UE et la dernière initiative, la Task Force Takuba – ont encore contribué à la rhétorique jihadiste anti-néocoloniale en exploitant les plaintes des populations. Bien que les acteurs de la sécurité continuent de ne pas parvenir à stabiliser la région, l’intervention internationale et, en particulier, française continue d’être vue à travers les yeux méfiants d’une population fatiguée.

L’annonce de février est également intervenue au moment où Emmanuel Macron se préparait pour le premier tour de l’élection présidentielle du 10 avril. Comme lors de la campagne de 2017 , lorsqu’elle a émis l’idée que les opérations extérieures françaises devaient être réduites en ampleur et se traduire par des efforts internationaux accrus, l’opinion publique française semble jouer un rôle dans la transformation de Barkhane .

Les opérations militaires françaises à l’étranger continuent d’être perçues aux yeux du public comme un prétexte pour couvrir des intérêts indéfinis – comme la sécurité de l’uranium d’Areva au Niger – en collaborant avec des régimes autoritaires .

De plus, dans un contexte où des questions plus urgentes semblent occuper l’arène géopolitique, la congruence entre les moyens et les capacités de Barkhane n’a pas réussi à répondre aux paramètres de la mission. L’opération a déployé jusqu’à 5 100 soldats, 780 véhicules militaires et environ 40 avions de combat, pour un coût d’environ 1,2 milliard de dollars par an. Ainsi, en janvier 2021 , pour la première fois depuis le début de la mission en 2013, un sondage Ifop montrait que la majorité – 51 % – de la population française n’était pas favorable à l’intervention française au Mali., avec environ 19 % se déclarant « fortement opposés ». Cela contraste avec les 73% en 2013 et 58% en 2019 qui soutenaient la présence militaire française au Mali.

Moins d’un mois avant de se présenter aux élections, Macron a rejeté la responsabilité sur la junte malienne : « nous ne pouvons pas rester engagés militairement avec des autorités de facto dont nous ne partageons pas la stratégie et les objectifs cachés ». Dans l’ ensemble, l’électorat français et les contributions négatives des populations locales semblent avoir joué un rôle central dans le façonnement du déroulement de l’opération Barkhane et de l’avenir des missions antiterroristes françaises dans la région .

Bien qu’ayant capté l’essentiel de l’attention, les coups d’État au Mali et la montée au pouvoir conséquente des russophiles prêts à négocier avec les djihadistes, responsables de la mort de 54 soldats français depuis 2013 et dont le but est la raison d’être de Barkhane, ce n’était pas la cause, mais il a souligné que la journée de la France au Mali est sur le point de se terminer. Alors que Wagner – une société paramilitaire publique-privée gérée au sein du cercle oligarchique de Vladimir Poutine – s’apprête à exploiter le vide laissé par les Français et la Task Force Takuba au Sahel, l’annonce de Macron en février indique une dynamique que les décisions gouvernementales en France concernant une région traditionnellement sous son emprise, ils ont été conditionnés par des schémas de mécontentement parmi les populations françaises et sahéliennes .

L’Indro, 22/04/2022

#Mali #Sahel #Tchad #BurkinaFaso #Barkhane #Niger #France #Takuba #Terrorisme #Russie #Wagner