Tags : MICA, Ismaël Ferroukhi, cinéma, film, Sabrina Ouazani – MICA, d’Ismaël Ferroukhi, au cinéma le 22 décembre

MICA, c’est l’histoire d’un enfant issu d’un bidonville qui se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca, fréquenté par la nomenklatura marocaine.

Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne de tennis qui va le prendre sous son aile (incarnée par S. Ouazani)

Avec elle, il va s’essayer à ce sport qui le fascine, s’émanciper des préjugés et devenir un joueur prometteur.

Le film se veut une contre-proposition aux films de fin d’année classiques (comédies, animations) est sera une option de sortie familiale pour les fêtes de fin d’année.

C’est un film plein d’espoir pour les générations futures. Il s’adresse à tout public y compris les enfants à partir de 8 ans.

Le message est optimiste et universel: Il faut croire en ses rêves, et le tennis (le sport en général) peut aider à changer son destin.

Mica va découvrir au contact de la raquette une audace qu’il n’a jamais eue, une envie de se battre, il va prendre confiance en lui & grandir.

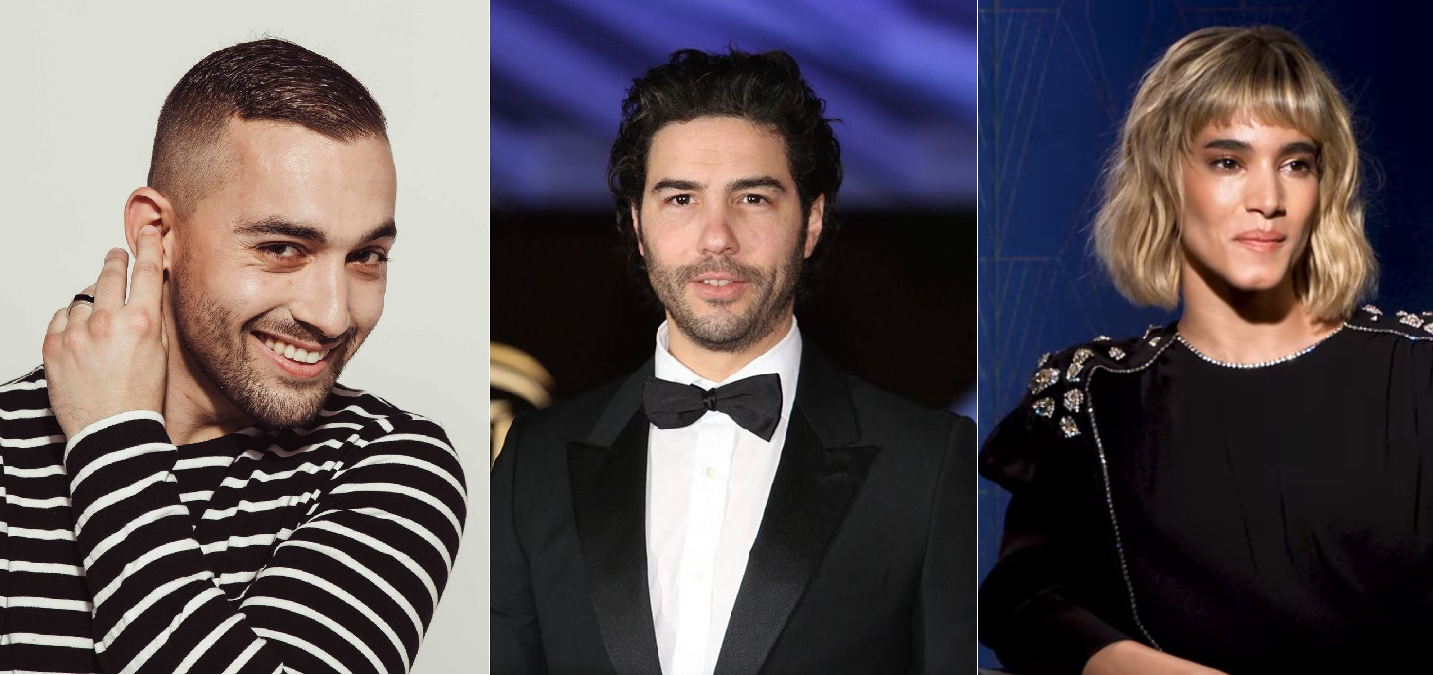

Sabrina Ouazani est épatante dans le rôle de la coach.

Elle même étant très sportive depuis l’enfance, elle s’est glissée avec brio sur le terrain aux cotés de Mica.

Interview du réalisateur, Ismaël Ferroukhi

Quelle est l’histoire de Mica ?

Mica, c’est l’histoire d’un enfant pauvre au Maroc qui veut changer son destin. Il a le choix entre traverser la mer au risque de sa vie et tenter sa chance en Europe ou bien rester dans son pays et se battre pour s’en sortir. Mica est arraché de son milieu familial à la campagne pour travailler dans un club de tennis à Casablanca où il va se confronter brutalement à un monde qu’il ne connaissait pas. Forcé de subvenir aux besoins de sa famille, il va faire face aux humiliations et au mépris, sans se rebeller. Alors que son rêve de quitter le pays l’obsède de plus en plus, il fait une rencontre déterminante qui va peu à peu lui faire prendre conscience qu’il peut changer son destin dans son propre pays. Malgré les obstacles auxquels Mica est confronté, il va réaliser qu’il est possible de rêver d’une vie meilleure sans nécessairement avoir à fuir le pays.

Mica est un film sur l’enfance, une période qui hante vos films. Pourquoi ?

Chacun de mes films traite essentiellement des écarts culturels, de la transmission, et à travers cela de la complexité des relations humaines. Pour moi, l’enfance est à la fois l’innocence et l’apprentissage, mais aussi un moment où tous les rêves sont possibles. Faire un film sur l’enfance me permet de rester dans la légèreté même dans les situations les plus graves.

Pourquoi votre jeune héros, Mica, n’est nommé que par son surnom ?

En le surnommant Mica, on lui a retiré toute humanité, toute identité. Aux yeux de la société, il n’existe pas en tant qu’enfant. Ensuite j’ai choisi Mica, qui signifie « sac plastique » en arabe, parce que c’était l’objet le plus vendu par les enfants pauvres dans les souks, mais aussi parce que c’est polluant, et là encore, c’est un peu comme cela qu’on voit les enfants des rues dans les sociétés des pays à fortes disparités sociales que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs. C’est aussi ce qui constitue l’essentiel des déchets dans les océans, et les enfants qui tentent la traversée de la Méditerranée finissent malheureusement ainsi pour certains. La métaphore me paraissait évidente.

Quelle est la genèse de votre histoire ?

Il y a d’abord, lors d’un de mes voyage au Maroc, la rencontre d’un ramasseur de balles issu d’une famille pauvre, devenu entraineur à Casablanca. Son histoire m’avait beaucoup marquée. Puis, il y a quelques années à Paris, tard dans la nuit, je tombe sur un groupe d’enfants de 10 à 15 ans, venus du Maroc, parlant mal le français. Après un échange un peu tendu et grâce à quelques cigarettes que j’avais en ma possession, ils ont fini par m’accepter. Très intrigué par leur présence à Paris, je les ai questionnés. Ils m’ont avoué pourquoi ils avaient quitté leurs pays et comment ils étaient venus en France, ce qu’ils avaient subi ici, et dans leurs pays d’origine. Mica est né de ces deux événements.

C’est une réalité terrible et très sombre, alors que Mica est un film solaire. Tout en réalisant un récit ancré dans le réel, je voulais faire un film d’espoir. Je ne voulais pas faire un film misérabiliste et sans espoir. Je souhaitais faire un film humain, positif, ensoleillé et poétique, tout en étant ancré dans la réalité. Mica est un conte avec tout ce que cela comprend de ce genre, c’est-à-dire l’alliance de la cruauté sans esquive avec la possibilité marquée de s’en sortir. Ce qui m’importe par-dessus tout, c’est que l’on prenne la mesure de la situation inhumaine de ces mineurs et que l’on puisse proposer une alternative.

De nombreux signes poétiques et quasi magiques, comme effectivement dans les contes, jalonnent la vie de Mica. Parmi eux il y les oiseaux, et les nuages. Pourquoi ces choix ?

Chacun de nous détient au fond de lui une force, un pouvoir magique qui peut faire des miracles. Cette force, c’est la force de volonté. C’est elle qui nous permet de croire en nos rêves les plus fous. C’est ce pouvoir de croyance que Mica a su développer grâce à son rapport à la nature, au ciel, aux oiseaux… Mica porte en lui cette particularité qui lui permet de voir le monde différemment et d’avancer malgré les difficultés. C’est aussi grâce à cette force de croyance que Mica va se dépasser et réaliser l’impossible. Cette caractéristique du personnage est déterminante pour moi. Elle apporte au film, une dimension poétique à laquelle je suis attaché.

Et les nuages ?

Les nuages c’est également une connection au monde qui l’entoure, à l’univers. Quand Mica reçoit une goutte d’eau sur sa joue alors qu’il regarde le ciel, c’est comme si cette goutte lui était destinée, c’est son lien à l’univers. Je tenais absolument à cette scène un peu magique. C’est de l’ordre du conte de fée. Pour Mica, tout devient possible. Ce sont ces petits signes qui lui permettent d’espérer, d’y croire, d’avancer.

Pourquoi opter pour le sport et en particulier le tennis comme vecteur d’émancipation pour Mica ?

Il me semblait important de montrer le rôle que le sport peut jouer comme vecteur d’ascension sociale dans les sociétés contemporaines. Même si l’enjeu pour Mica dépasse largement celui du sport. Je veux que Mica soit un peu inspirant, aussi pour les jeunes, que les gamins se disent qu’ils sont capables d’accomplir plein de choses étonnantes. Et le sport est un moyen, en France et partout, d’aller très loin, surtout quand vous n’avez rien d’autre au monde que votre corps.

Et le tennis ?

Le milieu du tennis est pour moi un lieu idéal de confrontation entre les différentes classes sociales qui composent la société marocaine. C’est un microcosme très représentatif. Selon moi, le tennis est un sport visuel et cinématographique, or peu de fictions ont été tournées sur ce sport. J’ai essayé de le filmer comme un western, des plans larges, des faces à faces, mais aussi des plans serrés, près des visages, afin de faire sentir la tension dans les regards des joueurs. J’aimais l’idée du face à face, du duel. Pour Mica, c’est aussi faire face à son destin. Il doit l’affronter et se battre. Par ailleurs le tennis est un sport qui demande énormément de ressources physiques et mentales. Il faut aller chercher la force et la volonté au plus profond de soi. Pour moi cela a à voir avec la croyance. Il y a des matchs où le joueur est à un point de perdre son match, mais réussi à remonter au score et s’offrir la victoire ! Je trouvais cela très intéressant. On est seul et on doit s’en sortir, c’est un peu l’histoire de mon héros.

C’est-à-dire ?

Ce n’est pas par hasard que Mica joue au tennis. Il joue parce qu’il a compris que c’était sa porte de sortie, mais il va y prendre goût. Ce n’est pas seulement du sport, c’est aussi une possibilité de changer de situation sociale, de briser le plafond de verre. Lors du dernier match, Mica ne joue pas au tennis, il joue sa vie !

Parlez-nous de la musique de votre film ?

La musique introduit quelque chose d’onirique grâce à la percussion du hang. Le choix de cet instrument m’a paru évident. Il apporte de la profondeur et de la poésie au personnage de Mica. Pour composer cette musique originale, j’ai travaillé avec le groupe Hang Massive, des musiciens anglais, Danny Cudd et Markus Offbeat. Nous avons beaucoup discuté et travaillé sur la musique du film à distance puisque qu’ils étaient confinés en Inde et moi à Paris.

Mica est aussi un film qui travaille la durée, qui joue sur le temps qui passe. Pourquoi ?

Ça se passe sur un temps long car il fallait que l’apprentissage du tennis par Mica soit crédible. On ne devient pas performant dans ce sport du jour au lendemain. Il y a quelques ellipses dans mon film liées au sport ou liées à la langue qui permettent de faire passer du temps. On constate que Mica comprend et parle de mieux en mieux le français. Il comprend mieux les codes. Il a accepté aussi son enfermement. Ce qui n’est pas simple pour un enfant indépendant et au tempérament de Mica. Il y a enfin un autre marqueur du temps symbolique et poétique également dans le film, ce sont les oiseaux.

Comment avez-vous trouvé Zakaria Inan qui joue le rôle de Mica ?

Le casting a été difficile. Je voulais trouver un enfant de condition sociale pauvre, et qui en même temps, sache jouer au tennis. C’était déjà quelque chose de contradictoire… J’ai fait tous les clubs de tennis de Casablanca. Comme je ne trouvais pas, j’ai élargi ma recherche à d’autres villes. Je commençais à désespérer, quand finalement j’ai rencontré Zakaria qui venait de la ville de Kenitra, la ville où je suis né ! Ça m’a vraiment surpris. Comment c’était possible ? Même si je n’y ait pas vécu, je suis né dans cette ville et c’est là que je trouve mon jeune acteur, c’était incroyable pour moi. Dès ma rencontre avec Zakaria, j’ai compris que c’était le personage que je cherchais. Il jouait au tennis et avait un talent inné pour la comédie. Il avait appris le tennis grâce à son père qui travaillait dans un club de tennis. Zakaria était un enfant au fort tempérament et indépendant depuis longtemps. Il possédait toutes les qualités que je recherchais. Nous étions très proches pendant la préparation et le tournage du film. Nous sommes toujours en contact depuis.

Il y a deux personnages clé autour de Mica, deux adultes : l’entraîneuse sportive, et le gardien. Que représentent-ils ?

Ces deux personnages sont essentiels pour le parcours de Mica et je voulais mettre en avant leur geste, leur main tendue. Orphelin de père, Mica trouve deux « pères » de substitution, Sophia et Hadj Kaddour. Tous deux lui transmettent, chacun à leur manière, leur savoir et leur regard sur le monde, moderne pour l’un, et plus traditionnel pour l’autre. Ces deux personnages sont essentiels là encore avec l’idée de la transmission. Cette transmission revêt plusieurs formes. Il y a celle du gardien, Hadj Kaddour incarné par Azelarab Kaghat, qui, à sa manière donne du recul sur la société dans laquelle vit Mica. Et la coach sportive incarnée par Sabrina Ouazani, qui vient casser les codes inculqués par Hadj et l’ouvre à de nouvelles possibilités grâce au tennis.

Ces deux personnages veulent à leurs façons aider Mica ?

Je crois très fort à la main tendue. Que ce soit un homme ou une femme, ça n’a pas d’importance, ce qui compte c’est la main tendue. Sabrina Ouazani, que j’ai eu la chance d’avoir dans mon film et qui est par ailleurs une actrice talentueuse et généreuse, incarne la coach. Grâce à son personnage de transmetteur, je ne sais pas si ça se dit, on comprend qu’avoir du talent ne suffit pas. S’il n’y a pas cette main tendue, Mica ne pourrait rien faire.

Le personnage de Hadj, interprété par Azelarab Khagat, tend-il la main lui aussi à sa manière à Mica ?

Oui, tout en maintenant par un mélange d’atavisme et de peurs, ce plafond de verre entre les classes sociales qu’il n’est pas question de briser. C’est un homme qui s’est forgé son bonheur comme ça. Mica, c’est le monde de demain, il prouve qu’on peut briser ce plafond de verre et dépasser cette hiérarchie sociale. Et changer son destin. Et ça, je le répète, c’est essentiel à transmettre pour moi. Je me rappelle quand j’étais jeune, j’avais parlé de mes ambitions professionnelles à mes parents. Ils ne comprenaient sincèrement pas du tout. Impossible pour eux que leur enfant puisse changer le cours de son destin. C’est un discours général que l’on trouve dans les milieux modestes. Mais on est tous capables de choses formidables, et on peut, et on doit aspirer à changer notre regard sur le monde. C’est pour cela que Hadj est tout à coup totalement surpris par l’audace de Mica.

Mica est toujours vêtu de la même manière, pourquoi ?

Je voulais que la silhouette de Mica imprime tout de suite l’oeil. Je me souviens que, quand je lui ai mis ce pull trop grand pour lui, Zakaria est devenu Mica. C’était assez impressionnant et c’était instinctif. Je le voyais ainsi quand j’écrivais le scénario. C’est un personnage qui prend les vêtements qu’on lui donne. Il a tout le temps les mêmes chaussures. Il se distingue ainsi des autres enfants de Casablanca dont les parents ont de l’argent.

Que signifie l’utilisation tour à tour de l’arabe et du français parlés dans le film ?

Parler français au Maroc, c’est déjà faire partie d’une certaine élite. Beaucoup de gens modestes au Maghreb apprennent le français à leurs enfants. Ils savent que c’est important pour leur avenir, afin qu’ils aient plus de chances de s’en sortir plus tard.

Pourquoi le choix de la ville de Casablanca pour symboliser le lieu du destin ?

Casablanca, c’est la ville moderne, c’est vraiment le poumon du Maroc, là où Marrakech est une ville traditionnelle, plus muséale. A Casa il y a un cosmopolitisme intéressant, c’est une ville monstrueuse voire violente, mais c’est aussi une ville magique. C’est une ville où tout est possible. C’est une ville à la fois que je redoute et que j’aime. Et puis Casa, la ville historique, c’est la ville légendaire, inspirante, la ville européenne avec ses quartiers d’affaire, ses grattes ciel et son architecture art déco du centre ville.

C’est aussi une ville où des enfants comme Mica doivent s’en sortir seuls et s’imposer aux autres d’une certaine manière ?

Oui, une ville avec des enfants invisibles, ignorés, abandonnés par leurs parents parce qu’ils sont trop pauvres. C’est un constat, surtout pas un jugement. Certaines situations sociales sont si dures que les parents ne peuvent plus protéger leurs enfants. Mica par exemple vient d’un monde où il est impossible de lui garantir l’école. La question ne se pose même pas pour lui. Et plus encore, la seule chose qui s’impose à lui : c’est le travail ! C’est un enfant qui travaille dans un monde d’adultes. Et dans ces cas-là, le travail est considéré par ailleurs comme une chance ! Une chance de gagner un peu d’argent et de ne pas être à la rue sans être forcé de “brûler”, comme on dit au Maghreb.

Brûler ?

Quand on dit «brûler», c’est paradoxal, mais on parle de ceux qui tentent la traversée en mer pour atteindre l’Europe. Ceux qui prennent tous les risques. “Brûler” ça se dit au Maroc, en Algérie et en Tunisie, on va “brûler”, comme on « brûle » un feu rouge, comme on “brûle” ses papiers, comme on « brûle » ses doigts pour effacer les empreintes, on brûle sa vie d’avant pour traverser sans identité, sans rien. C’est prendre le risque aussi de mourir, quand c’est des enfants c’est encore plus insoutenable.

Et pour conclure ?

J’ai fait un film ouvert sur un sujet sensible et grave, mais un film plein d’espoir, il le fallait. C’est le film qu’il fallait faire selon moi.

Biographie

Ismaël Ferroukhi est un réalisateur franco-marocain né en 1962 au Maroc. Il se fait connaitre en réalisant son premier court-métrage en 1992, L’Exposé, qui remporte deux prix (Kodak et prix SACD du meilleur court-métrage) au Festival de Cannes. Ensuite, Ismaël Ferroukhi co-écrit le film de Cédric Kahn Trop de Bonheur (1994). Son premier long-métrage, Le Grand Voyage, remporte le Lion du Future pour un premier film à la Mostra de Venise, en 2004. Son dernier film, Les Hommes Libres (2011), a été projeté au Festival de Cannes en 2011.

Fiche technique et artistique

Réalisation: Ismaël Ferroukhi

Scénario: Ismaël Ferroukhi, écrit avec Fadette Drouard

Interprètes principaux: Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Azelarab Kaghat

Image: Eva Sehet

Prise de son: Mohamed Timoumes

Montage: Elif Uluengin

Mixage: Stéphane Thiébaut

Mise en scène: Amina Saadi

Décors: Samir Issoum

Musique: Hang Massive

Produit par Lamia Chraibi, Denis Carot, Marie Masmonteil, Ulysse Payet

Production déléguée: La Prod (Maroc) – Elzévir Films (France)

En coproduction avec Orange Studio, Moon A Deal Films, la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT)

Distribution: France JHR Films

Ventes internationales: Orange Studio

#Cinéma #Films #Ismaël_Ferroukhi #Sabrina_Ouazani #MICA