Algérie, France, colonialisme, colonisation, crimes coloniaux, mémoire,

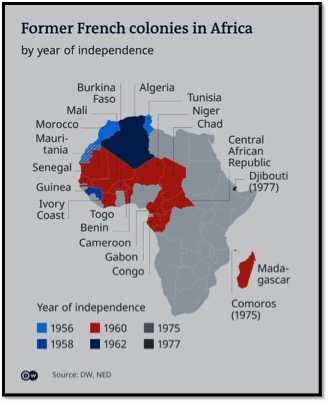

Le Général de Gaulle avait dit le 22 juillet 1964 : « En Algérie, les Français n’étaient pas chez eux. […] on leur a fait croire que l’Algérie, c’était la France. Ils ont voulu se bercer de cette illusion. […] Jamais l’Algérie n’a été française. Elle l’était dans la tête de colonels braillards et de la masse des Européens d’Algérie qui avaient fini par s’en persuader. Elle l’était dans les slogans. Elle ne l’était pas dans les faits. C’était une colonie ».

C’est en effet toujours affligeant de voir des déclarations comme ça, reprises pour événement par les élites de la colonisation, mais aujourd’hui les rapatriés d’Algérie, les plus nostalgiques à l’Algérie française, qui y ont le plus perdu. Sinon, à quoi serviraient la presse et les journalistes.

Combien d’entre eux seraient encore favorables à l’Algérie française ?

Combien d’entre eux estimaient que la France avait tort de ne pas exterminer toute la population indigène qui existe à l’époque.

Combien d’entre eux soutiendraient qu’il fallait rester en Algérie en 1962, en s’imposant à la majorité locale du pays, la maintenir assujettie en mettant en place un régime d’apartheid comme en Afrique du Sud, ou bien un régime d’oppression comme en Israël.

Combien d’entre eux étaient des colons de tous bord qui exploitaient ou spoliaient les indigènes, ou au mieux, vivaient dans leur propre monde avec l’entêtement à vouloir conserver l’Algérie Française, et ne cessent de vibrer au rappel incessant de l’époque coloniale; la rumination et le regret, jusqu’à la répugnance morbide, de la domination française révolue depuis plus de 60 ans, l’entretien malsain d’un ressentiment qui devrait normalement s’atténuer et disparaître avec le temps, sont pour ces Français nostalgiques, des modes pitoyables et méprisables et cela s’aggrave constamment, toujours au détriment du Peuple Algérien.

Donc plus de plusieurs décennies il n’y a rien de nouveau sous le soleil français, sauf quelques remords masochistes ?…

Quelques magouilles plus ou moins secrètes, quelques gestes d’illusions géostratégiques et surtout quelques menaces ?…

Décidément, et ce, les relations Franco-algériennes défient toute logique apparente, elles restent illisibles, incompréhensibles, et toujours nuisibles à l’Algérie, sur fonds d’illusions et de masochisme. Comme si l’Algérie nourrisse elle-même ce cancer.

Formellement la colonisation était un crime en soi. C’est difficile de le contester. Tout simplement parce que la colonisation avait créé deux classes de citoyens : les Français de plein droit et les indigènes; d’une part les Français ayant accès à l’administration, à l’éducation, au pouvoir économique, d’autres part la majorité indigène silencieuse, reléguée, sans droit social et politique. L’Algérie française, c’était le malheur des Algériens, c’est-à-dire la dépersonnalisation de l’individu colonisé, surtout que les populations originaires millénaires et beaucoup plus nombreuses ont été appauvries, déculturées et asservies pendant plus d’un siècle.

Marrant de parler d’une violation des principes d’égalité et de liberté, des décideurs politiques français nostalgiques essaient de justifier, à postériori, l’expédition coloniale par les aspects positifs qu’elle aurait légués à l’Algérie, ainsi la colonisation du 19e siècle était considérée largement comme une œuvre humanitaire visant à apporter le progrès et les lumières aux peuples indigènes, mais en l’occurrence, c’était une oeuvre d’évangélisation, religieuse, assorti d’une spoliation et pillages des richesses.

Personne ne sait ce que sont devenues les justifications des Lois et de la Réglementation coloniale du plus fort et de l’usage de la force appliquée sur le peuple colonisé considéré comme primitif et inférieur. Pour l’Algérie d’aujourd’hui, il ne s’agit nullement d’une rancune constante mais d’un désir de vérité. Ce n’est pas en maquillant l’histoire qu’elle devient l’Histoire. Il faut deux parties pour faire l’Histoire, ainsi que deux volontés honnêtes et véridiques. Les Français dans leur ensemble refusent toujours de reconnaître les excès et les crimes que cette colonisation avait engendrés, ainsi de l’ampleur des richesses spoliés. Sans faire du fondamentalisme exemplatif, j’estime à juste titre que l’Histoire ne s’écrit pas à sens unique et c’est juste un simple constat.

A la célébration du centenaire de la colonisation en 1930, il a été recensé que « 34000 propriétaires européens possédaient 2,3 millions d’hectares – une moyenne de 70 hectares par propriétaire européen contre 5 hectares pour les musulmans ».

C’est dire que la désorganisation de la base traditionnelle tribale avait poussé inexorablement les Algériens à la déchéance, la famine et les épidémies. C’est ce que révèlent des extraits de rapports officiels français qui stipulaient clairement : « Notre système de colonisation consiste à ruiner l’Arabe, à le dépouiller sans repos, à le poursuivre sans merci et à le faire crever de misère »

Les stratèges de la colonisation projetaient de vider l’Algérie de sa population pour y installer une autre, venue d’Europe, donc l’idée de l’extermination de la population indigène avait eut cours pour les autorités coloniales, par exemple, le bilan démographique désastreux est édifiant à ce sujet. La population algérienne a diminué du tiers entre 1830 et 1870 sous le poids de la guerre, des spoliations, des famines et épidémies et les autorités coloniales ont annoncé, voire souhaité, sa disparition. C’est durant cette période que la population algérienne a inauguré sa régression forcée vers le dénuement, l’ignorance, la maladie et la surmortalité endémique. La première hécatombe qui s’apparente à un génocide intervient en 1868: 500,000 autochtones avaient succombé, ceux qui survivent étaient dans un état de dénuement le plus total. C’est donc bien une bénédiction que les Algériens n’aient pas été exterminée !

Un constat sans ambiguïté sur l’impact négatif de la colonisation dans le premier rapport des travaux parlementaires d’Alexis de Tocqueville sur l’Algérie en 1847. Il écrit :

« La société musulmane, en Afrique, n’était pas incivilisée ; elle avait seulement une civilisation arriérée et imparfaite. Il existait dans son sein un grand nombre de fondations pieuses, ayant pour objet de pourvoir aux besoins de la charité ou de l’instruction publique. Partout nous avons mis la main sur ces revenus en les détournant en partie de leurs anciens usages ; nous avons réduit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. Autour de nous les lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a cessé ; c’est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu’elle n’était avant de nous connaître »

Après plus d’un siècle, le constat de Frantz Fanon et Jean Paul Sartre confirme, on ne peut plus clairement, le résultat dévastateur d’une politique coloniale aveugle. Sartre, J.-P., qui avait refusé le prix Nobel en geste de solidarité avec la lutte des Algériens pour leur indépendance, écrivait : « La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménagé pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs, pour détruire leur culture sans leur donner la nôtre ; on les abrutira de fatigue ».

De même qu’en 1830, des politiquesfrançais et les médias colonialistes avaient justifié, à priori, l’expédition coloniale française en Algérie par des représailles pour laver l’affront du coup de l’éventail, vieux de quelques années si tant est qu’il advint, de même aujourd’hui, des politiques et médias français nostalgiques essaient de justifier, à postériori, cette même expédition par les bienfaits positifs qu’elle aurait concédés à l’Algérie.

Pendant 132 ans, alors que l’Algérie était française, il n’y a pas eu un seul transfert technologique, aucun pole industriel n’avait été mis en place, bien que la France métropolitaine ait été, en tête des nations les plus industrialisées. Sans oublier que dans les autres domaines des études et du savoir, l’agronomie, l’architecture et la médecine, avaient été fermés aux Algériens

Ce qui est certain c’est que la France dans son espace colonial n’arriver pas à liquider son histoire avec l’Algérie, C’est fatigant de lire sans arrêt ces assimilations qui fleurent la haine, le mépris C’est d’ailleurs cela qui rend probable que la colonisation qu’elle fût d’une manière ou d’une autre reste un crime contre l’humanité et un génocide. La France est désormais absolument infréquentable car parjure et indigne de confiance, comme si le fantôme de l’Algérie coloniale hantait toujours son imaginaire passé de gloire que fut la conquête.

A quelques mois de leur départs en 1962, des milliers d’hectares de terres brûlé au napalm, 3 millions de bovins et d’ovins massacré à la mitrailleuse et à coup de canons, certains barrages ont été asséchés afin que les populations avoisinantes ne puissent pas avoir de l’Eau, dans les centres urbains les centrales électriques ont été sabotées, pour une coupure générale de l’électricité. Même les hôpitaux ont été privés de cette énergie pendant plusieurs jours. Les moyens de transmissions de la Radio et Télévision ont été détruits, les moyens de contrôle de l’Aviation au niveau des Aéroport d’Alger d’Oran et de Constantine ont été également détruits, aucun Avion et Paquebot n’a cédé par la France et enfin pour l’apothéose l’incendie criminel de l’université d’Alger et de la grande bibliothèque avec ses milliers de livres.

Voici ce que le colonialisme civilisateur a fait en Algérie juste en quelques mois avant l’indépendance sans oublier la naissance d’une armée secrète: O.A.S. composé de criminels du désespoir, pour ainsi en justifier la violence car en fait la majorité des Français d’Algérie ne se sont jamais résolus à l’idée que c’est la guerre de Libération qui a été faite au colonialisme qui a fini par triompher du système immérité et vaincre les fondements de la domination coloniale. Dans leur aveuglement égocentrique et leur refus de tout dialogue avec les Algériens, depuis que leurs aïeux ont foulé la plage de Sidi Fredj, 132 années avant, ils se sont interdits de regarder en face le peuple réel de ce pays, qui cherche tout simplement à retrouver sa liberté. Quoi de plus Normal. !!!!!

On signale que les hordes OAS et Harkis, avaient entrepris des opérations de nettoyage, l’uns brûlés tous sur leur passage et les autres déguisés en Moudjahidine du FLN, semaient la terreur afin de les imputés sur ce dernier. Massacrant sans distinction y compris des Européens, en Algérie et en France, semant la confusion dans les esprits, l’OAS a achevé de diviser irrémédiablement l’Algérie en communautés distinctes, séparation largement entamée par la violence de la guerre.

2200 vies ont été arrachées, chiffre officiel communiqué par l’administration française encore en place entre le 19 mars et la veille de l’indépendance.

2200 morts en moins de trois mois ! 25 morts par jour!

Encore faut-il savoir si les chiffres qui ont été communiqués à l’époque étaient proches de traduire la réalité ?

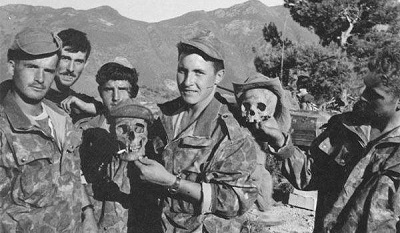

L’Algérie parle toujours de la colonisation et pas seulement de la Guerre de 1954-1962 pour évoquer les crimes et génocides, l‘exemple des écrits du général de Saint-Arnaud, qui a, pendant toute sa carrière militaire, de capitaine à général de division, rasé des villages, massacré et torturé les indigènes par milliers, Il ne cache rien et reste une preuve d’un cynisme total, et démontre l’aspect criminel de la colonisation et n’a pas été moins inhumaine. Ainsi les Officiers les plus représentatifs de l’Armée française sont trempé directement dans tous ces actes criminels où culminent les aspects dominants de la conquête de l’Algérie: la férocité, la Haine et la lâcheté.

Des crimes et génocides ont-ils été commis? Très certainement.

Les statuts des populations étaient-ils inégaux ? Sans aucun doute.

La colonisation a-t elle été un pillage? Sûrement.

Dans tous les cas, la France l’a démontré par une presse conventionnée en retournant la réalité pour se croire investi d’une mission salvatrice d’une nation effectivement presque en déclin reste la preuve d’une préservation coloniale. La fameuse parabole du mensonge répété mille fois qui devient une vérité.

Aujourd’hui pour l’ensemble des Algériens il est arrive qu’ici et là soit évoquée le «crime pour l’humanité» pour en traiter, notamment la colonisation, il serait important que les descendants des victimes devraient exiger l’ouverture de dossiers de spoliation, réclamer par exemple des réparations, des indemnisations du type de celles que l’Allemagne a apportées après le nazisme.

L’histoire la vraie retiendra que le Peuple Algérien soumis s’est révolté et a vaincu un Colonisateur soutenu par l’Alliance Atlantique, ces Algériens ont soufferts dans leur chair, dans leur mémoire et surtout dans leur culture. La tristesse et les remords devant les nombreux crimes perpétrés hier par l’armée française au nom des valeurs républicaines, des droits de l’homme ne concernent en rien les Algériens, la France officielle persiste à croire que massacrer les peuples colonisés fut un bienfait pour la civilisation. Oser mettre en symétrie le colonialisme et les bienfaits, c’est essayé de se faire une virginité.

Le passé ne peut pas être changé, et les regrets peuvent être pris à l’excès, la France a été militairement battue en Algérie, Le colonisateur avec sa mission civilisatrice avait perdu moralement et avait été chassé physiquement. Au fond, c’est la seule chose qui importe de retenir ici.

En final, ce que je retiendrai en tant qu’Algérien, c’est que mes grands-pères n’ont nullement cédés à la prétendue mission civilisatrice du colonisateur, qu’ils sont arrivés à créer en dépit de la colonisation, une nation de résistances, qu’ils sont arrivés en fin de compte à vaincre militairement l’Armée Française dont ces stratèges bien pensance n’ont jamais divulgués les pertes et les dégâts subies, que les Colons ont été humiliés moralement, puisque tout comme leurs précurseurs arrivés avec une simple valise et quelques effets vestimentaires, sont repartis dans la précipitation avec une simple valise et quelques effets vestimentaires, certains ont oublié leur pipe, leur béret et leur chapeau, leur femmes sont partis sans maquillage, donc la France a bel et bien été physiquement chassée de l’Algérie.

La repentance détourne de l’essentiel la France refuse de grandir moralement, donc on peut très bien s’en passer et pourquoi pas, tant qu’on y est, demander aux Algériens colonisés par la France de remercier celle-ci pour leur avoir fait don des bienfaits d’une prétendue civilisation. Faut-il encore rappeler que l’Algérie n’a jamais été industrialisé, les colonisés n’ont jamais été modernes, la France a juste volé leurs richesses.

La cicatrice est encore fraîche malheureusement, la guerre, c’était hier, alors un peu de respect pour les martyrs. Décidément, le peuple Algérien, c’est plus que l’Algérie, c’est aussi et d’abord l’Algérie. Le peuple Algérien n’est pas mort, il est bien libre, une liberté acquise chèrement et cela mérite d’être bravement salué.

Source : Kader Tahri, 15/06/2022

#Algérie #France #Mémoire #Colonisation