Jacques Julliard et l’Algérie: L’aveuglement devant l’histoire – France, colonialisme, Mémoire,

Depuis les années 1960 et le désaveu cinglant du pouvoir en Algérie par Simone de Beauvoir, c’était après le renversement d’Ahmed Ben Bella par le colonel Boumediene, plusieurs intellectuels français, qui ont soutenu l’insurrection anticoloniale, sont revenus dans des autocritiques, parfois pathétiques, sur leur engagement en faveur d’une Algérie libérée de l’aliénation coloniale française. C’était, ces dernières semaines, celle de Jacques Julliard, écrivain, professeur d’Université et éditorialiste du magazine parisien « Marianne », de Natacha Polony et du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui n’a absolument aucune parenté avec celui de Jean-François Kahn – même s’il a conservé les mêmes habillages et personnels.

Jacques Julliard s’émeut-il de voir son pays rejeté partout dans le monde, principalement par ses alliés, notamment américains qui lui tondent la laine sur le dos dans un contrat militaire pharamineux avec l’Australie. Et, aussi, l’Allemagne qui « fait bande à part ». L’éditorialiste peut même piquer un fard : « La France entretient à l’heure actuelle des relations détestables avec d’autres pays, au premier chef l’Algérie, mais aussi la Turquie, le Mali, l’Afghanistan » (1). Il s’en prend, spécialement, à l’Algérie après le conflit mémoriel provoqué par le président Macron (2) et reproche à son pays de faire des « génuflexions » devant le pouvoir algérien, qu’il traite en ces termes : « Dans le cas de l’Algérie, la naïveté et la maladresse d’Emmanuel Macron, dépourvu de toute expérience en la matière, y sont pour beaucoup. Comment imaginer un gentleman’s agreement avec un gouvernement corrompu, incompétent, qui ne se maintient que par la force militaire, comme l’ont démontré les révoltes populaires du Hirak. » (3). Et, le coup de grâce, cette tardive contrition : « Je suis de ceux qui ont combattu de toutes leurs forces le colonialisme français et la sale guerre d’Algérie quand il le fallait, mais nos prosternations répétées, non suivies d’effets, devant des potentats aussi cyniques, aussi méprisables, ne sont pas un acte de justice, mais une absurde humiliation volontaire. » (4).

La France et la carte de l’islamisme

Il n’est jamais tard pour battre sa coulpe pour de bonnes raisons. Mais Jacques Julliard en a-t-il sur l’Algérie indépendante ? Il reste dans le sillage d’un de ses maîtres d’antan, le socialiste François Mitterrand, président de la France, de 1981 à 1995, qui a appuyé dans les années 1990 la terrible guerre islamiste contre l’État algérien, son pouvoir et son peuple. C’est ce président, connu pour son infamie pendant la guerre d’Algérie (« L’Algérie, c’est la France »), qui a ouvert le territoire de la France, son droit d’asile et ses centres d’accueil aux islamistes. À Paris, sous la protection de la France, Mourad Dhina, membre de l’instance de commandement du FIS à l’étranger et porte-parole des groupes islamistes, égrenait quotidiennement devant la presse internationale la litanie des morts infligées au peuple algérien. En ces années 1990, chaque jour d’Algérie correspondait à dix « Bataclan », car, partout dans le monde, les victimes innocentes de la barbarie islamiste méritent le même respect et la même foi, particulièrement en Algérie et en France. Des civils, hommes et femmes de toutes conditions, ont été tués et des nourrissons jetés dans des fours à chaux par les groupes islamistes armés. Et, à l’ombre des mihrabs, des tribunaux islamistes collationnaient des listes d’Algériens dont le sang était licité. En France, le pouvoir politique, qui était scrupuleusement informé de la réalité du terrain et de ses victimes civiles, les élites et les médias ont fait le choix de l’islamisme contre le peuple algérien – convient-il de le rappeler ? Nos morts leurs étaient indifférents.

Parmi ceux qui criaient le plus fort, Jacques Julliard et une presse française sans honneur. Ils ont monté contre l’Armée nationale populaire (ANP), l’ultime recours de l’Algérie et des Algériens contre les tueries islamistes et l’anéantissement de leur pays, l’accusation odieuse du « Qui-tue-qui ? ». Dans cette guerre, la France a joué la carte de l’islamisme pour châtier un gouvernement républicain, de surcroît indépendant des partis. Cette crapulerie politique, à l’enseigne du socialisme, restera.

Les Français n’ont jamais surmonté le traumatisme de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie et, surtout, le morne ressentiment envers ses pouvoirs issus du FLN, qui a conduit le combat pour la libération du pays. Relativement à l’Algérie, en près de soixante années d’indépendance, la France, dans toutes ses nuances politiques, persiste dans la même et immuable hypocrisie. Ses responsables politiques, dans les gouvernements et dans les partis, maintiennent coûte que coûte le contact avec les gouvernants algériens pour préserver les intérêts économiques et commerciaux de leur pays, mais ses élites peuvent leur « taper » dessus à l’envi. Une distribution de rôles scélérate.

Dans ce sordide arrangement, Julliard tient sa partition. Mais, sur le fond, qu’en sait-il de l’histoire présente de l’Algérie ? Est-il un indiscutable spécialiste de ce pays, comme il l’est du champ politique français ? Il reprend, certes, l’image dysphorique de l’Algérie et de ses régimes politiques, largement répandue dans les médias et dans l’intelligentsia de son pays. Mais la France est-elle le comptable ad vitam aeternam du destin de son ancienne colonie ?

En 2021, comme sous le règne de François Mitterrand, rien n’aura donc changé pour la France concernant l’Algérie : un soutien sans limite à toute opposition déclarée. Dans tous les domaines. Ainsi, dans le champ culturel, lorsque l’Académie française attribue contre ses propres principes, en 2015, son grand Prix du roman à un fatras islamophobe de Boualem Sansal, écrit d’une plume de tâcheron, très vite entré dans l’oubli (5). Mais le sinistre individu, porte-parole du sionisme international, dépiautait l’Algérie sur tous les plateaux de radios et de télés de France. Cette manière de casser l’Algérie et les Algériens reste l’ordinaire des médias français. Une passion triste.

Jacques Julliard peut se réclamer du hirak et de ses « révoltes populaires », qu’il ne connaît pas. Simplement, parce que ce hirak est contre le gouvernement d’Alger : l’ennemi de mon ennemi… Vieille ritournelle. Faisons de la pédagogie pour ce professeur d’histoire politique sans discernement. Aux mois de février et de mars 2019, des manifestations de rue, vite dénommées « hirak » sur le modèle de celles qui ont enflammé le Rif marocain, ont précipité la chute du président Abdelaziz Bouteflika, démissionnaire le 2 avril 2019, et de son clan corrompu, régnant sans partage sur le pays pendant vingt ans (1999-2019). Mais, il est difficile, aujourd’hui, pour un historien de reconnaître et de décrire les raisons de la chute d’un pouvoir d’airain, soutenu par plusieurs puissances mondiales, entre autres la France et les États-Unis.

Au-delà des marches, aux attentes souvent débridées, quels ont été les acteurs de la confrontation, ouverte dès l’installation d’un pouvoir intérimaire chargé, selon les dispositions constitutionnelles, d’officialiser l’élection présidentielle, confiée à un organisme indépendant ? Si la Russie et la Chine se sont cantonnées dans une position d’observateurs neutres, les États-Unis d’Amérique avaient déjà leurs pions dans la partie feutrée qui s’annonçait. C’est un de leurs conférenciers, coutumier des arcanes de la NED (National Endownent for Democracy), ordonnatrice de la « démocratisation » du Grand Moyen Orient, le Français Lahouari Addi, qui imposera, en l’absence de toute délibération des marcheurs, une feuille de route du hirak : une présidence collégiale de l’Algérie, dévolue aux avocats Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul, présidente de l’UCP, un parti agréé, et de l’activiste Karim Tabbou, agents de l’agit-prop formés et financés par la NED (6). Cette présidence collégiale devait coopter une Assemblée constituante et nommer un gouvernement. Il s’agissait, alors, de refuser toute voie démocratique et de privilégier le coup de force. Le pouvoir chancelant d’Alger n’avait d’autre ressource que de remettre les clés de la Mouradia, siège de la présidence de la République, au triumvir désigné par les Américains. Cette solution était fermement soutenue par les bobos algérois, clients de la France et de ses « services » à Alger.

Dans quelle mesure, cet objectif de rupture radicale engagé par des acteurs politiques structurés dans une opposition clairement fomentée par « la main de l’étranger » pouvait-il recueillir l’adhésion des marcheurs, notamment dans les villes et villages de l’intérieur, traditionnellement attachés au pouvoir central ? De fait, leurs slogans en appelaient à l’ANP, incontournable gardien de la sécurité du territoire et, surtout, de la cohésion nationale. Le « khawa-khawa », nettement doctrinal, confortant le lien entre le peuple et son armée, entonné par des centaines de milliers de marcheurs, de Tlemcen à Souk-Ahras, d’Alger à Tamanrasset, marquait un tournant dans le hirak algérien. Le haut-commandement de l’ANP, mettant au premier plan le général Ahmed Gaïd Salah, chef de l’État major, vice-ministre de la Défense, n’excédait pas les recommandations de la Constitution en vigueur, précisément un retour aux urnes. Son premier effet, le plus perceptible dans les marches du vendredi, était une notable dispersion des marcheurs. Les familles algériennes qui leurs ont imprimé leurs couleurs d’espoir ont choisi leur camp. Il est vrai, aussi, que les Algériens ne marcheront jamais contre leur armée, avec laquelle ils ont partagé dans l’effroyable adversité islamiste des années 1990 les épreuves et la solidarité. Le hirak originel du 22 février 2019, dévoyé, perdait la légitimité populaire.

Les amis algériens de Jacques Julliard

Le 12 décembre 2019, l’élection dans une compétition régulière et légale de M. Abdelmadjid Tebboune, sixième président de la République algérienne démocratique et populaire depuis l’indépendance, en 1962, devait marquer la fin du hirak. Mais dans un néo-hirak, qui va tirer ses cartouches à la veille de l’élection présidentielle, qu’il appelle à boycotter, un nouveau groupe s’impose, celui des islamistes emmenés par Rachad, succédant au FIS-dissous avec les mêmes cadres et les mêmes desperados harnachés de tenues afghanes et d’épées, recevant ses ordres de sa direction domiciliée à Londres et Genève, où l’ancien porte-parole des groupes islamistes armés, Mourad Dhina, reprend du service. Ce néo-hirak, qui prétendait rassembler plus de « trente millions d’Algériens », a refusé les élections présidentielles de juillet 2019, annulée faute de candidats, et de décembre 2019. Lorsqu’on dispose de « trente millions » de marcheurs en âge de voter, on peut contrôler de bout en bout une élection et faire approuver son programme politique par un plébiscite populaire. La « démocratie » du néo-hirak reste celle du gourdin des nervis islamistes, qui recherchent le passage en force : faire tomber le régime – « un cadavre à la renverse », exultaient les bobos d’Alger – sans passer par les urnes. Et, c’est encore le deal aujourd’hui.

Les marcheurs égaillés du néo-hirak où se distinguaient déjà les islamistes de Rachad, en chefs de file, les agents de la NED et leurs partisans, les bobos dineurs à l’ambassade de France, les communistes du MDS et les trotskystes du PST, partis agréés, font la jonction avec le Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK), une ligue séparatiste, soutenue par la France, Israël et le Maroc, qui prône la lutte armée pour la dislocation du territoire algérien et la fin de l’État républicain. Plus que jamais, le néo-hirak, c’est la partition de l’Algérie : une part pour une funambulesque oumma de l’Islam sous la férule du calife Erdogan, l’autre, la Kabylie, en protectorat franco-israélien. La France et ses médias applaudissent. Cependant, M. Tebboune et son gouvernement ne devaient-ils pas faire face à ce mouvement insurrectionnel ? Avec fermeté. Mais, aucun marcheur n’a été ni tué ni estropié, comme en Colombie, au Myanmar et en France. Certes, relevait-on, ici et là, quelques arrestations dans la stricte application de lois civiles.

La stratégie rouée de Rachad et du MAK met face au pouvoir les forces supplétives des agents américains, des bobos d’Alger et des gauchistes du MDS et du PST. A-t-on jamais entendu parler d’un islamiste de Rachad arrêté et déféré dans la justice ? Ou d’un activiste du MAK ? Dans le pays, durement frappé par la pandémie du coronavirus, où les manifestations de rue sont réglementées, ce sont les néo-hirakistes des grandes cités qui occupent la scène judiciaire dans une rébellion urbaine aux provocations calculées. Des exemples typiques ? Khaled Drareni, correspondant (sans carte) de TV5-Monde, de l’ONG française « Reporters sans frontières » (RSF), fondateur du site d’informations en ligne « Casbah Tribune », chouchou des médias français, a été accusé d’« attroupement non armé » et d’« atteinte à l’unité nationale », condamné à une peine de prison puis gracié par le président de la République. Après chaque marche, il aurait été débriefé par les « services » français, dans les locaux de l’ambassade de France à Alger. C’est du boulot ! À Oran, un trotskyste réputé de l’Université, membre de la Ligue algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH), agitateur doué, a été arrêté et jugé une demi-douzaine de fois. Un journaliste, à Annaba, élisait domicile dans les prétoires. Et, des dizaines d’activistes sortis du néant. Pendant que les bobos et les « gauchos » harcelaient les forces de police, Rachad ramassait de l’argent dans l’arrière-pays et le MAK des armes de guerre.

Ces trublions citadins se sont comptés, ces derniers jours, à l’occasion du soixante-treizième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’ONU et de la Journée mondiale des Droits de l’Homme, le 10 décembre 2021. Ils étaient exactement, d’après un recensement de la presse, cent-cinquante signataires d’une pétition contre l’État algérien adressé aux Nations unies. Il y a même parmi eux de nombreux Français d’origine algérienne, singulièrement une élue du Parti socialiste, qui n’ont aucun lien avec l’Algérie, qui n’est plus leur pays. Que peut un gouvernement contre ces francs-tireurs des beaux quartiers de la capitale et des leurs commanditaires, visibles ou masqués ?

Derrière les « révoltes populaires » qu’évoque Jacques Julliard, dont l’écho s’est depuis bien longtemps dissipé, il ne reste qu’un mouvement terroriste soutenu par les bobos d’Alger, bien-nés, et leur presse, qui savent faire du bruit à Alger et à Paris. Ces factotums de l’islamisme et du séparatisme kabyle peuvent faire feu de tout bois pour hâter la chute du régime. Ainsi cette veillée d’armes d’opposants au pouvoir d’Alger, vers la mi-octobre 2021, dans l’amphithéâtre de l’Assemblée nationale française, sous la direction de Mme Marie-George Buffet, député du Parti communiste français. Comme au temps de Charles X et de l’expédition contre Alger (7), Mme Buffet a promis à ses convives de lever les chars français, et derrière eux ceux de l’OTAN, contre le pouvoir d’Alger (8). Des bobos d’Alger se voient déjà entrant dans la capitale algérienne sur les chars de l’Occident, qui ont détruit la Libye, pour offrir le pouvoir aux islamistes de Rachad et aux séparatistes du MAK. Il se répète, à Alger, qu’ils ne sont dans le néo-hirak que pour chauffer les tambours de l’islamisme de Rachad. Un de leurs maîtres à penser, un professeur de sociologie de l’Université d’Alger, n’a-t-il pas délivré à l’islamisme de Rachad l’onction démocratique dans les colonnes d’un quotidien francophone d’Alger ?

Passons, donc. Ce qui est détestable dans la prose de Jacques Julliard, c’est cette arrogance affichée envers les Algériens et leur gouvernement : « un gouvernement corrompu, incompétent, qui ne se maintient que par la force militaire », « des potentats aussi cyniques, aussi méprisables ». Une exécution nocturne en rase campagne. Une morgue foncièrement néo-colonialiste. Un racisme scrofuleux. Une haine suintante. Jacques Julliard se dresse devant l’Algérie avec son casque colonial, ses guêtres et sa cravache. Comme dans les cruelles années 1990, la France de Jacques Julliard soutient ouvertement les ennemis de l’Algérie sans s’embarrasser de ses contradictions. Contre l’islamisme, à Paris, tueur, en 2015, à « Charlie Hebdo », à l’« Hyper Casher », sur les terrasses des restaurants et des brasseries et au « Bataclan », en 2016, à Nice, qui continue à décapiter des Français ; avec l’islamisme à Alger et ses 200000 victimes de la « décennie noire ».

Lectures à courte vue

Ce n’est pas la seule fois, ces dernières semaines, où Jacques Julliard s’est exprimé véhémentement sur le pouvoir d’Alger, colligeant un corpus malveillant, emprunté à la terminologie de son opposition islamiste et séparatiste kabyle, nourrie, logée et blanchie par le pouvoir de Paris. Que reproche-t-il aux hauts responsables de l’État algérien ? Que l’on en juge : « […] les raisons du caractère détestable des relations franco-algériennes actuelles sont plus profondes : la vérité est que le gouvernement militaro-autoritaire qui règne sur l’Algérie, par son absence de représentativité, est incapable d’entraîner son pays et ses habitants dans un processus sincère de réconciliation avec l’ancienne puissance coloniale » (9). Reprenons donc les griefs de l’éditorialiste parisien :

– Un « gouvernement militaro-autoritaire ». Sur quelles données formellement établies, Jacques Julliard fonde-t-il un gouvernement militaire de l’Algérie ? L’Armée nationale populaire, éloignée de la politique politicienne, est une institution républicaine dont les missions ne déparent pas de celles des armées des grandes démocraties mondiales. Cette vaillante armée du peuple, il serait difficile de lui coller une carte de parti, quel qu’il soit, autre que celle de l’Algérie. Le chef de cette armée, comme dans toute démocratie, est un civil, en l’espèce M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, ministre de la défense et chef suprême des forces armées.

Jacques Julliard a décidé de mettre un militaire derrière chaque Algérien et derrière chaque élu algérien, quelle qu’en soit l’appartenance politique et la charte idéologique. Mais la France, toute proche, de l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et de l’État de Vichy du maréchal Pétain, n’était-elle pas foncièrement dans une compétition de chefs militaires ? Ne convient-il pas de rappeler à l’insulteur des Algériens et de leur gouvernement que le fondateur de la Ve République française, le général Charles de Gaulle, ne manquait pas de proclamer sa filiation militaire et de revêtir solennellement l’habit en plusieurs circonstances de la vie politique de son pays ? Et, récemment, ce sont des militaires qui ont censuré l’action politique du président Macron dans une sévère pétition publiée par le magazine « Valeurs actuelles ». Dans la France de ce début de XXIe siècle, c’est aussi un militaire, le général de Villiers, qui est pressenti par les Français pour sortir leur pays du déclin. Rien de tel en Algérie, les militaires ne font pas de politique.

– Une « absence de représentativité ». En termes de représentativité réelle, en dehors des alliances du second tour propres au système électoral français, un président de la République française, rassemble au mieux un quart des électeurs au premier tour. C’était le cas en 2017 pour M. Macron, et, aussi, dans les prévisions actuelles du président-candidat en 2022. En 2019, M. Tebboune, élu au premier tour, réunissait les deux tiers des électeurs participant au vote. Quand à la désaffection des électeurs, elle est du même niveau en Algérie et en France.

En quoi l’éditorialiste infatué de « Marianne » peut-il donner des leçons à l’Algérie ? La France est-elle plus démocratique et l’Algérie le serait moins ? Toutes les instances représentatives du pays sont élues, ainsi le président de la République, les députés, une partie des membres du Conseil de la Nation (équivalent du Sénat en France), les conseillers de wilaya (département), les conseillers municipaux et les maires.

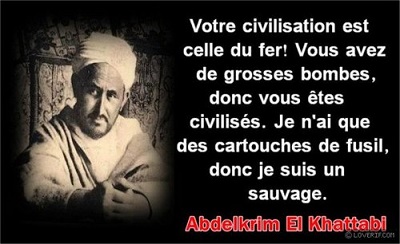

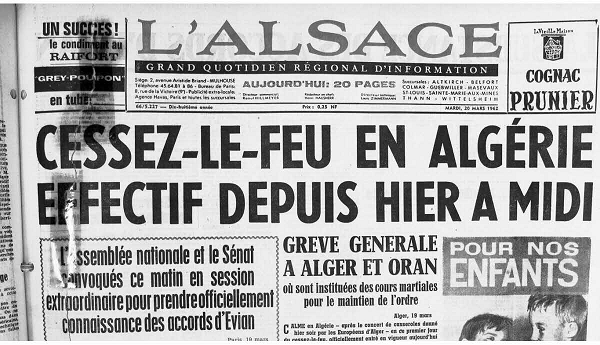

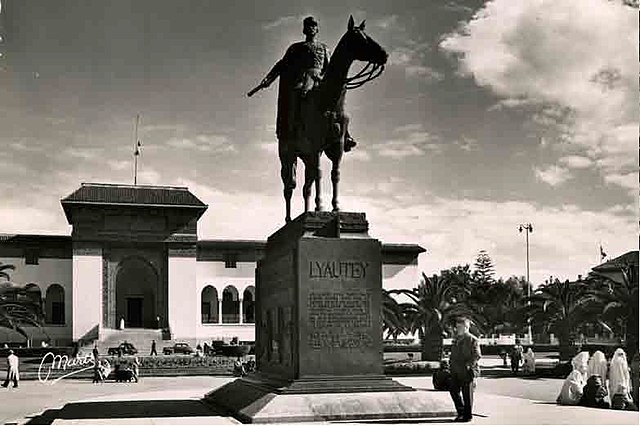

– Une « sincère réconciliation ». Il faut en parler. Et, revenir nécessairement à l’éclairage de déchirantes pages d’histoire coloniale française en Algérie. La France entre en Algérie, en 1830, sans y être invitée, procède à une longue et sanglante guerre de conquête (1830-1870), parsemée de génocides, comme dans les enfumades du Dahra dirigées, en 1845, par le lieutenant-colonel Pélissier (10). Pour maintenir la colonisation, elle procède distinctement à des massacres à Sétif, Guelma et Kherrata, en 1945, et tue des centaines de milliers d’Algériens dans une féroce guerre coloniale (1954-1962). La France a déstructuré le pays, son économie, son système de formation, déplacé des centaines de tribus dépossédées de leurs terres. La colonisation française n’a jamais été heureuse pour l’Algérie et les Algériens. Elle a été un facteur de retard et d’effondrement. C’est le Jeune Kateb Yacine qui pariait, en 1948, que l’Algérie sans la France aurait eu le potentiel socio-économique de l’Égypte (11). Ce passif douloureux devrait-il s’effacer par un trait de plume ?

Quelle réconciliation est aujourd’hui envisageable entre Algériens et Français sur un passé qui divise toujours ? Faudrait-il encore que les Algériens mettent genou à terre devant leur ancien oppresseur pour un « processus sincère de réconciliation » en subissant, chaque jour, les imputations de « rente mémorielle » – des candidats Macron et Zemmour, unis dans leurs fariboles néocoloniales ? Les querelles mémorielles de ces derniers mois entre Paris et Alger ne montrent-elles pas qu’une telle projection reste hâtive ? Ce n’est pas seulement, comme le pense Julliard, une question de gouvernants. Les Français encensent l’exemplaire réconciliation franco-allemande. Or l’Algérie et l’Allemagne face à la France ne sont pas dans la semblable complexité historique. La rivalité de nations européennes chevronnées qu’entretenaient Français et Allemands ne s’inscrivait pas dans une trame coloniale – même si de part et d’autre des territoires étaient convoités. Il est encore tôt, trop tôt pour les Algériens, pour éveiller et rendre possible une réconciliation avec la France selon le protocole franco-allemand.

Au-delà d’une indécidable « réconciliation sincère » attendue par la France, ce qui dérange désormais les Français, c’est un changement imprévu : l’Algérie possède un président de la République à l’écoute de son peuple, plus que de Paris comme cela était, à juste titre, rattaché à son prédécesseur. L’Algérie n’a pas rencontré ce profil de chef d’État, soucieux de la personnalité et de la dignité de son pays, depuis Houari Boumediene (1965-1978) et Liamine Zeroual (1996-1999) et c’est un très bon signe pour une nation qui affirme son autonomie régionale et internationale. M. Tebboune, parlant au nom des Algériens, a insisté sur le fait qu’Alger ne reprendra ses relations avec Paris, que d’égal à égal, dans un strict respect. Il a aussi insisté sur le fait que l’Algérie, offensée par les propos inconsidérés du président Macron sur son histoire, ne fera jamais le « premier pas ». Le message est sans fioriture et il semble qu’il a été entendu à Paris. Julliard s’inquiète-t-il des « génuflexions » et des « prosternations » des autorités françaises ? C’est ce que vient de faire, ces jours-ci à Alger après la bourrasque mémorielle, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ? L’éditorialiste de « Marianne » ne se doute-t-il pas que les Algériens auraient pu attendre du haut-représentant de la France plus que des regrets ? L’aman, sûrement, ce vieux rite punitif de la France coloniale en Algérie.

Dans les chromos de l’Algérie française, ce qui demeure d’une culture coloniale indigente, figurent des images sépia de populations indigènes, le front et les genoux dans le sol boueux, suppliant l’aman à un officier français au-devant de ses mousquetons et de ses canons. Il ne suffisait pas à la France coloniale inhumaine de pourchasser et de tuer les Algériens sans armes, il lui fallait aussi humilier leurs survivants dans cette cérémonie victorieuse de l’aman, le pardon. À Alger, M. Le Drian, autrefois grand mamamouchi socialiste, rapetassé dans une livrée macroniste, n’a pas été soumis à l’aman, il a même été reçu en audience par M. Tebboune, qui a été, en la grave circonstance, singulièrement aimable, qui n’a pas exhumé des reliques de l’histoire commune algéro-française ce sacré éventail du dey Hussein. Dans ce bref contentieux mémoriel avec la France, qui devra bien s’épuiser, rien n’est perdu : l’Algérie a gagné un président patriote et déterminé, qui a rendu aux Algériens leur fierté et leur grandeur de peuple libre dans un État souverain. Contre Jacques Julliard et ses lectures à courte vue, l’Histoire des Algériens en témoignera.

* Linguiste, écrivain, critique et historien de la littérature

Notes

1. Jaques Julliard, « La France seule », « Marianne » (Paris), 12 au 18 novembre 2021.

2. Réunissant au palais de l’Élysée des jeunes Français d’origine algérienne, le 15 octobre 2021, le président Macron a exprimé son profond scepticisme sur l’existence d’une nation algérienne avant la conquête française. Propos de précampagne électorale qui ont été à l’origine d’une brouille entre les deux pays. L’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris et interdit son espace aérien aux avions militaires français.

3. « La France seule », art. cité.

4. Id.

5. Abdellali Merdaci, « L’indigne compromission de l’Académie française », Afrique-Asie.fr, 30 octobre 2015.

6. Voir sur cet aspect, l’ouvrage d’Ahmed Bensaada, « Qui sont ces ténors autoproclamés du hirak ? », Alger, APIC Éditions, 2020.

7. Voir Georges Fleury, « Comment l’Algérie devint française », Paris, Perrin, 2008.

8. Ahmed Bensaada, « Algérie : les tribulations tartarinesques de Marie-George Buffet (https://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2021-11-17-21-55-07&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119).

9. Jacques Julliard, « De la repentance », « Marianne », 15 au 21 octobre 2021.

10. Le 19 juin 1845, plus de 700 Algériens ont été asphyxiés dans les grottes du Dahra par les troupes du colonel Pélissier. Ce meurtre collectif a été salué à la Chambre des députés (Cf. François Maspero, « L’Honneur de Saint-Arnaud », Paris, Plon, 1993).

11. Kateb Yacine, « Abdelkader et l’indépendance algérienne », Alger, En Nahda, 1948.

Par Abdellali MERDACI

L’Espoir libéré, 19/12/2021

#Algérie #France #Histoire #Mémoire