La France refuse de reconnaître ses crimes en Algérie – colonialisme, crimes, mémoire, guerre d’Algérie,

Messages répétés de la France pour ne pas s’excuser pour les crimes odieux commis en Algérie

Il n’y avait aucun souvenir lié à la mémoire tragique entre l’Algérie et la France, mais c’était une station de débat politique et médiatique entre les « deux grands rivaux », et entre les Français eux-mêmes, qui ont utilisé les tragédies indicibles et les souffrances profondes des Algériens comme une substance riche dans leurs batailles politiques et électorales.

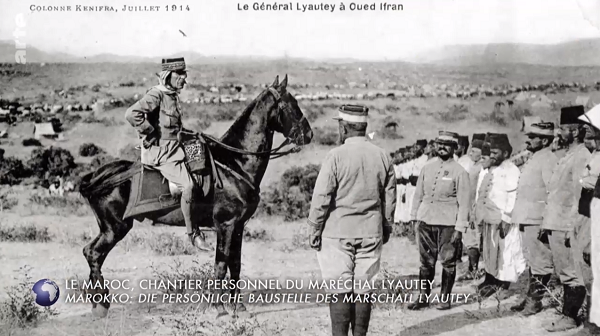

Le 5 décembre de chaque année coïncide avec ce qu’on appelle dans l’ancienne colonie la « Journée nationale de commémoration des morts de la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en France », une occasion à laquelle la présidence française avait l’habitude de prononcer une déclaration dans laquelle il exposait les sacrifices de tous ceux qui se sont battus pour la poursuite du colonialisme par la France en Algérie et chez ses voisins orientaux et occidentaux.

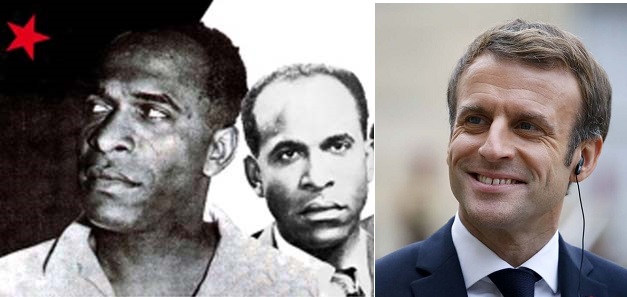

Dans un communiqué diffusé par l’Elysée dans la nuit de dimanche à lundi, le président français Emmanuel Macron a défendu ce qu’il a qualifié d’ »histoire complexe » et de « mémoire combinée », près de 60 ans après la fin de la « guerre d’Algérie », comme l’appelle la littérature historique et politique en France, et la révolution de libération victorieuse, comme l’appelle la partie algérienne.

Dans un communiqué de l’Elysée, le président français a imploré « pardon » au nom de l’Etat français, annonçant la loi de « reconnaissance et compensation » envers cette catégorie d’Algériens qui ont préféré combattre aux côtés de l’armée d’occupation française pendant la guerre de libération. .

Macron a décrit ce qui est arrivé au « harki » pendant la guerre de libération et l’étape qui l’a suivi comme « l’histoire complexe, cette mémoire complexe, est la nôtre, à connaître et à reconnaître dans toutes ses composantes », comme il l’a dit.

La présidence française a confirmé dans son communiqué que Macron, depuis son arrivée à l’Elysée il y a près de cinq ans, n’a pas failli, depuis le début de son mandat, à « promouvoir des œuvres liées à l’histoire et à la mémoire autour de cette période et de ses acteurs (… ), à condition qu’il soit transmis aux jeunes générations ».

Il a ajouté à ce propos : « Depuis 2003, la France consacre le 5 décembre à ceux qui sont morts pour la France dans ces guerres de décolonisation, à ceux qui en sont revenus, à ceux qui y ont souffert et à ceux qui en souffrent encore en plus de les disparus, ainsi que les personnes qui ont dû abandonner le pays dans lequel elles sont nées », en référence aux centenaires et aux pieds noirs qui ont dû quitter l’Algérie après l’indépendance ».

L’Elysée s’est longuement penché sur la mémoire française en Algérie, et a salué les sacrifices et les souffrances des Harkis, et les drames des pieds noirs et des centenaires dus à leur départ de leur ville natale, selon le communiqué, mais il n’a pas osé pour répondre aux demandes algériennes répétées, représentées par des excuses pour les crimes horribles de la France coloniale, qu’il a admis comme candidat aux élections présidentielles de 2017 lors de sa visite en Algérie, avant de rechuter à son retour à Paris.

Macron, à cause des comptes électoraux, a vendu sa position, est devenu identifiable même avec les propositions de l’extrême droite, dont la dirigeante Marine Le Pen a tweeté hier à l’occasion de cet anniversaire, en écrivant sur son compte Twitter : « Ne laissons pas la France l’honneur soit bafoué à cause de la lâcheté de nos dirigeants envers les autorités algériennes ».

Eric Ciotty, l’autre candidat de droite qui a récemment perdu la course, a profité de l’occasion pour écrire de façon provocatrice : « Non, la France n’est pas coupable de crime contre l’humanité en Algérie. Non, la France n’est pas coupable de vouloir partager le progrès du monde ».

Mohamed Meslem

Craintes françaises d’une responsabilité pénale pour le crime du 17 octobre 1961

Un grand débat fait rage entre les députés français au niveau du Sénat sur la « Proposition de loi de commémoration de la répression des Algériens le 17 octobre 1961 et les jours suivants à Paris », proposition faite par des représentants du Parti socialiste et leurs alliés écologistes (gauche).

La proposition appelle à reconnaître la responsabilité de la France dans la répression des manifestations pacifiques d’Algériens qui ont réclamé l’indépendance de leur pays à Paris le 17 octobre 1961, et à protester contre le fait de les empêcher (sans appliquer les mêmes mesures aux autres ressortissants en France) de itinérance de nuit en France. il propose également dans son deuxième article une commémoration annuelle en l’honneur des victimes de cette répression.

Le projet, selon ce qui a été indiqué dans le texte au niveau de la commission spécialisée du Parlement français, est une « invitation symbolique et mémorielle, et non criminelle, depuis les événements survenus il y a plus de soixante ans », qui affirme que les personnes accusées de ces faits (crimes) ont été incluses dans l’amnistie instituée en 1962.

Le projet parle de « la dissimulation de faits par tous les acteurs politiques (français), pour diverses raisons ». Cependant, au début de 1986, des travaux historiques ont commencé à exposer le caché, similaires à ceux menés par les historiens britanniques, Jim House et Neil McMaster, et les historiens français également. En plus des initiatives parlementaires et autres attribuées à l’ancien président français, François Hollande.

Partant de ce qui précède, le projet de loi soumis à examen va à la proposition d’aller à la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans ces événements (crimes), compte tenu des violences de l’autre côté, qui ont visé la police française à propos de la responsabilité présumée du Front de libération nationale, polémique que soulèvent les Français à chaque fois que revient le débat sur les crimes de l’occupation en Algérie.

Le projet de loi parle de « la commission d’actes illégaux de violence lors de la répression des manifestations du 17 octobre 1961 et des jours suivants », mais insiste pour éviter d’approfondir la nature et la qualification de cette répression, qui peut conduire à des poursuites pénales. et pas seulement la responsabilité politique de l’État français.

L’obsession de ceux qui rejettent cette proposition de loi ou ont des réserves à son sujet est évoquée dans ce document, dont la copie a été vérifiée par Echorouk, avec ce qu’il a appelé « les difficultés qui l’accompagnent, qui conduiraient à de nouvelles revendications ou à l’émergence d’un course de souvenirs que nous (les Français) souhaitons tous éviter.

Ceux qui sont hantés par ces peurs se réfèrent à des événements qui se sont déroulés en Algérie, dont les Européens (pieds noirs) ont été victimes, alors que l’accusé était l’armée française, à propos des événements qui ont eu lieu rue Larbi Ben M’hidi (anciennement la rue d’Isly) après le 19 mars 1962, et ce qui s’est passé le 5 juillet de la même année à Oran.

Le projet de loi est toujours en discussion au niveau de la commission compétente du Sénat, et il est noté dans le document que les législateurs français, et bien que cette proposition ne réalise pas grand-chose de ce que les Algériens attendent, les législateurs français ont montré une beaucoup de prudence dans le traitement de ce dossier de peur d’être employé par l’Algérie dans la guerre de la mémoire qui fait rage entre les deux pays depuis des décennies.

L’un des enjeux sur lequel les législateurs français se sont concentrés est d’éviter tout ce qui ouvrirait la voie à la responsabilité politique et pénale de l’État français pour les crimes commis par le colonialisme français en Algérie pour éviter la responsabilité légale exigée par les Algériens, ce qui entraîne d’autres des demandes telles que l’indemnisation des crimes et des pillages, qui ont affecté les capacités du pays pendant plus d’un siècle.

Mohamed Meslem

Echourouk online, 05/12/2021

#Algérie #France #Crimes #Colonialisme #Mémoire #Génocide #Guerredalgerie #Guerredeliberation