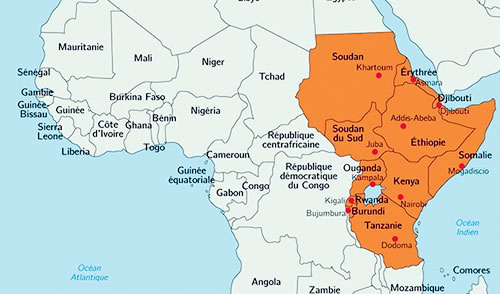

Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Corne de l’Afrique, Erythrée, Ethiopie, Somalie, Grands Lacs, Sud-Soudan, Comores, Seychelles,

L’Afrique de l’Est se composée de deux sous régions distinctes : La région des Grands lacs, comprenant le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et enfin le Burundi et la région de la Corne de l’Afrique qui regroupe l’Erythrée, l’Ethiopie, la Somalie, Djibouti et auxquels vient s’ajouter le Sud Soudan. En plus de ses deux sous régions s’ajoutent deux pays insulaires : les Comores et les Seychelles.

I. Analyse du contexte général :

1. Contexte politique :

Globalement la région reste marqué par l’instabilité politique, par la généralisation de la corruption dans les sphères étatiques et par la faiblesse des institutions et des capacités humaines.

Corne de l’Afrique :

La crise politique majeure qui perdure en Somalie a un impact direct sur l’ensemble des pays de la sous région (guerre civile, conflits interethniques, extrémisme religieux, terrorisme,…). Cette situation pose un grand problème sécuritaire et humanitaire au niveau régional.

Le différend frontalier entre Djibouti et l’Erythrée ainsi qu’entre l’Ethiopie et l’Erythrée et la tension permanente qui oppose ces deux derniers pays depuis leur conflit en 2000 posent de sérieux problèmes quant au tentative d’intégration régionale.

Région des grands lacs :

La région des grands lacs reste encore marquée par le génocide rwandais de 1994, les implications de ce conflit ethnique continuent de susciter la haine dans plusieurs pays limitrophe du Rwanda et plus particulièrement la République Démocratique du Congo.

En Ouganda, de grande disparité subsistent depuis l’arrêt de la guerre civile et le retrait de la LRA vers d’autres pays de la région (RDC, Sud soudan, Centre Afrique). Le pays ne parvient toujours pas à profiter se ses richesses naturelles et la pauvreté continue d’être trop importante, notamment au nord du pays.

Au niveau démographique, la région est considérée comme étant l’une des rares régions surpeuplées du continent.

2. Contexte sécuritaire et humanitaire :

Sur les dix pays les plus dangereux d’Afrique, la Corne de l’Afrique en compte trois (Somalie, Sud Soudan et Ethiopie) dont le pays le plus dangereux qui reste la Somalie.

La piraterie dans le golf d’Aden, considérée comme priorité internationale et figurant parmi les dossiers traités par le Conseil de Sécurité des Nations Unies constitue l’une des menaces majeures de la sous région, elle également étroitement liée à la situation politique de la Somalie.

Les actions menées par le Groupe Al Shebabs qui entretien des liens fort avec Al Qaida et qui est placé sur liste officielle des organisations terroristes des États-Unis depuis février 2008, leur permettent de contrôler des zone géographique considérables en Somalie et menacent des pays comme le Kenya et l’Ethiopie qui tentent d’appuyer militairement les efforts du Gouvernement central somalien qui semble avoir peu de légitimité.

Depuis le début de la guerre civile en 1991, la terreur continue de régner en Somalie. Elle a eu pour conséquence le déplacement de plus de 1,9 million de personnes, soit plus de 20% des Somaliens.

La région connaît actuellement sa sécheresse la plus grave depuis 60 ans, causant ainsi une crise humanitaire touchant plusieurs pays de la région et la Somalie en particulier.

Les incidences de l’indépendance du Sud soudan sur le plan sécuritaire et humanitaire : relations conflictuelles entre les deux Soudans, les réfugiés et les déplacés, la présence des groupes rebelles armés…

Le Kenya connaît actuellement une situation sécuritaire assez difficile à cause des menaces terroristes qui pèsent sur le pays, notamment en raison de son intervention militaire contre les « Shebabs » en Somalie.

3. Contexte économique :

La croissance du PIB nominal régional entre 2000 et 2009 a atteint une moyenne annuelle de 6,6%. Cette croissance a été notamment motivée par les performances des 4 principales économies de la région : le développement des services en Ouganda et au Kenya et la croissance des exportations des minéraux en Ethiopie et en Tanzanie.

Le taux d’inflation régional a dépassé 12.1% au titre du premier trimestre 2012. Cette hausse reste globalement mesurée par rapport aux taux enregistrées en 2011 à cause de la flambé des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ainsi que par les dépenses publiques ( En Ethiopie ce taux a atteint 40% en octobre 2011). Le taux de chômage reste très élevé, particulièrement auprès des jeunes (en Ethiopie il atteint plus de 40%).

Sur le plan économique, les pays qui composent l’Afrique de l’Est font tous partie des PMA et dépendent majoritairement du secteur primaire. Les pays insulaires et les pays enclavés sont de facto défavorisés par leur géographie.

4. Organisations régionales :

Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) :

Pays qui la composent : Erythrée ; Ethiopie ; Somalie ; Djibouti ; Soudan ; Kenya et Ouganda.

Suite à un accord adopté par les chefs d’État et de gouvernement le 21 mars 1996, l’Autorité intergouvernementale de lutte contre la sécheresse et la désertification (IGADD) a été transformée en Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), laquelle est considéré depuis comme le vecteur de sécurité et de dialogue politique dans la région.

Elle reste peu efficace à cause des difficultés que connaissent certains de ses pays et des relations conflictuelles entre les Etats.

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) :

Elle regroupe le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi.

Cette communauté reste très active. Elle est au cœur du processus d’intégration en Afrique de l’Est en vue d’améliorer le commerce et la croissance et réduire la pauvreté dans la région.

Le commerce intra CAE culmine à 71.82% du commerce intra régional en Afrique de l’Est.

COMESA :

Huit des 12 pays de la région : Djibouti, Comores, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Seychelles. Le Sud soudan devrait également rejoindre l’organisation.

Le COMESA a atteint un stade avancé d’intégration, une union douanière, et a enregistré d’importants succès, notamment la facilitation du commerce à travers l’élimination des barrières commerciales et non commerciales entre ses États membres et l’établissement du Fonds COMESA pour faciliter l’exécution de projets d’infrastructure.

La Commission de l’océan Indien (COI) :

Cette organisation régionale qui regroupe deux pays de l’Afrique de l’Est : Comores et Seychelles en plus de Madagascar, Maurice et la Réunion (département français d’outre-mer). Les Maldives ont le statut d’observateur à la Commission.

Ses pays membres ont des caractéristiques singulières, notamment l’insularité, l’étroitesse de leur économie, l’isolement du continent et la vulnérabilité aux chocs climatiques et environnementaux.

Les sujets de préoccupation de la COI comprennent le développement de corridors maritimes, le renforcement des liens commerciaux, la connectivité TIC grâce à l’initiative SEGAVET et à d’autres projets de liaison à fibre optique, et la sécurité alimentaire

la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) :

Seuls deux pays de l’Afrique de l’Est sont membres de la SADC : Tanzanie et Seychelles.

Positionnement du Maroc dans la région :

La seule ambassade du Royaume dans la région de la Corne de l’Afrique est à Addis-Abeba, siège de l’UA.

Sur le plan commercial les échanges entre le Maroc et l’Afrique de l’Est restent très faibles, les exportations du Maroc vers l’Afrique de l’Est ne représentent que 5,3% des exportations du Royaume vers l’Afrique Subsaharienne.

Entre 2003 et 2007, l’AMCI a mené à bien deux projets à Djibouti et trois aux Comores.

II. Actions envisagées :

Politiquement :

Maintenir une cadence soutenue dans l’organisation des commissions mixtes avec les pays de la région.

Œuvrer pour établir de nouvelles relations de haut niveau avec ces pays, ou développer une diplomatie parallèle fort le cas échéant.

Sur le plan humanitaire :

Soutenir et participer activement aux initiatives de la communauté internationale en faveur des victimes de la corne de l’Afrique.

Au niveau sécuritaire :

Partager l’expérience et l’expertise marocaine dans le domaine sécuritaire, dont la lutte anti-terroriste, avec des pays comme le Kenya, de façon à développer davantage les relations bilatérales entre le Maroc et un des pays les plus importants de la région.

Sur le pan économique :

Nouer des liens économiques plus forts, à travers les pays amis (Djibouti, Kenya, Burundi), avec l’ensemble des pays de la région pour profiter des opportunités d’investissement.

Œuvrer à la signature d’accords multilatéraux entre le Maroc et les organisations régionales d’Afrique de l’Est, de façon à influencer, indirectement, des pays dont le leadership soutient les ennemis de notre intégrité territoriale.

Accompagner les acteurs marocains dans leurs démarches auprès de ces pays et travailler en aval pour déterminer les secteurs clés d’intérêt communs : Gestion hydraulique, énergies renouvelables, …

Mettre en avant les opportunités économiques qu’offre ces régions en terme d’investissement afin que les acteurs marocains puissent y investir (tourisme, infrastructures, agriculture…).

#Maroc #Union_Africaine #Afrique_de_lest #Djibouti #Kenya #Burundi #Ouganda #Tanzanie #Rwanda #Erythrée #Somalie #Ethiopie