Maroc, Ben Barka, France, Israël, Mossad, renseignement français, SDECE,

Gérald Arboit

Aborder l’Affaire Ben Barka du point de vue des services de renseignement revient à délaisser les interrogations et les suspicions de la querelle politicienne, dans laquelle l’Affaire s’est enferrée depuis la pantalonnade des deux procès de 1966 et 1967. De cette analyse, reposant sur l’abondante bibliographie publiée[1] et quelques documents d’archives provenant des services français[2] et américains[3], le mystère politique ne sera certainement pas levé. Toutefois, l’Affaire sera rétablie dans son double contexte géopolitique. La disparition du dirigeant révolutionnaire internationaliste El Medhi Ben Barka doit en effet être replacée dans son époque, à savoir le Maroc des lendemains de l’indépendance et de l’accession d’Hassan II au trône. Elle doit aussi l’être en regard du « Grand Jeu » des services de renseignement au milieu des années 1960. Aussi, cette analyse n’entend pas apporter une réponse à la polémique entourant la disparition du responsable politique marocain, mais bien montrer comment les services de renseignement du Royaume chérifien et d’Israël ont pu monter une opération et comment le ministère de l’Intérieur français se servit de la révélation de l’enlèvement de Ben Barka pour mener une opération de déstabilisation à l’encontre du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)

Le renseignement marocain et Ben Barka

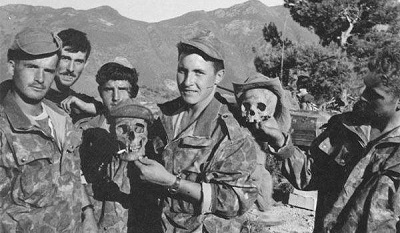

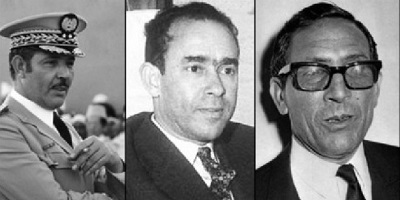

Pour bien comprendre les ressorts de l’Affaire Ben Barka, il convient de se pencher dans un premier temps sur la structure de renseignement marocaine. Celle-ci est moins héritée de la période du protectorat, comme le suggérerait son nom de Sûreté nationale, que des conceptions personnelles du pouvoir de Mohamed V et surtout de son fils, le futur Hassan II, à qui il laissa la haute main sur les affaires de sécurité nationale (police et armée). Les deux souverains connaissaient la fragilité de la cohésion nationale autour de leur trône et utilisèrent les possibilités offertes par la police et les Forces armées royales, créées le 13 mai 1956, pour contenir les tentations sécessionnistes (opération franco-hispano-marocaine Ecouvillon-Ouragan[4] dans le Sahara espagnol, 1957-1958 ; insurrection du Moyen-Atlas, février 1960) et la guérilla urbaine, comme le Croissant noir (proche du Parti communiste), à laquelle s’ajoutait l’agitation étudiante et syndicale créée par une situation économique et sociale indigente. Pour garantir l’efficacité de sa police, Mohamed V entreprit une radicale politique de « marocanisation », qui se traduit par le renvoi, à compter du 1er juillet 1960, des quelques trois cents policiers français restés à la Sûreté nationale[5]. Confiée depuis l’indépendance à Mohamed Laghzaoui, riche homme d’affaires proche de l’Istiqlal (parti nationaliste), la Sûreté nationale dépendait pour administration du ministre de l’Intérieur par le laconique dahir (décret royal) du 16 mai 1956[6]. Mais, Laghzaoui, spécialiste des « coups tordus », resta avant tout l’homme-lige du prince héritier. A partir de janvier 1958, il commença à organiser une série de brigades spéciales confiées à des fidèles et dépendant uniquement de son cabinet, d’où leur dénomination de CAB. Véritables polices politiques autant que commandos urbains, ils furent créés en fonction des besoins sécuritaires du moment. Le CAB1 fut ainsi dirigé contre la subversion de la gauche nationaliste, comme l’Union nationale des forces populaire (UNFP), de Ben Barka[7]. Sept autres suivirent jusqu’au dahir du 17 juillet 1958, le CAB7 étant chargé des interrogatoires ; selon les canons de la lutte contre-insurrectionnelle développée en Indochine et en Algérie[8], la « Septième » devint l’antre de la torture à laquelle furent soumis les différents opposants au régime alaouite.

A partir de l’accession d’Hassan II à la plénitude du pouvoir royal, au décès de son père le 26 février 1961, cette structure de sécurité intérieure devint la colonne vertébrale du régime jusqu’en 1972. A compter du 13 juillet 1960, un fidèle parmi les fidèles, son compagnon d’armes au cours d’Ecouvillon-Ouragan, le lieutenant-colonel Mohamed Oufkir remplaça Laghzaoui, tout en gardant les sept CAB créés par son prédécesseur, qui avait jugé prudent d’emmener avec lui leurs personnels[9]. Brillant officier « français » – huit citations, deux croix de guerre (1939-1945 et théâtres opérations extérieures) avec palmes et étoiles, officier de la Légion d’honneur (1949) -, Oufkir ne fut versé que le 28 février 1957 seulement dans les Forces armées royales. Toutefois, il navigua à compter du 1er mars 1950 dans les sphères royales. Jusqu’en novembre 1955, cet ancien lieutenant du régiment de marche du 4e régiment de tirailleurs marocains en Indochine fut affecté au cabinet militaire du commandant supérieur des troupes françaises, le général Maurice Duval. Il devint ensuite l’aide-de-camp des derniers résidents généraux, puis de Mohamed V à son retour d’exil[10]. Il s’affirma rapidement comme un familier du prince-héritier, au point que l’ambassadeur de France, Alexandre Parodi, nota perfidement que « sa femme [était] la maîtresse du roi. A diverses reprises, on l’a[vait] vu sortir du harem royal. Il fermerait les yeux complaisamment sur son infortune »[11]. Homme de confiance d’Hassan II, promu colonel le 1er janvier 1962, il s’avéra un fidèle exécutant de la volonté royale, à l’image du nationaliste Laghzaoui qu’il remplaçait. Après lui avoir fait suivre un stage dans le renseignement militaire, Oufkir s’entoura du lieutenant de parachutiste Ahmed Dlimi, qu’il avait rencontré au cours d’Ecouvillon-Ouragan. Il confia à ce « Français » la direction du premier CAB[12].

L’ancien chef de gouvernement Abdallah Ibrahim, donna une vision plutôt juste du mandat et de la latitude de cet officier à la tête de la Sûreté nationale :

« Oufkir (…) était un homme façonné par l’armée, et dont le cerveau ne fonctionnait que par les vertus de l’armée (…). Il a transformé le Maroc tout entier en centre de renseignement, y compris au sein de l’UNFP. Pas de morale, pas d’éthique. C’est un lourd handicap qui a ouvert la porte à une politique de violence officielle.[13] »

Par « armée », il fallait d’abord entendre l’armée française. Aussi bien Oufkir que son adjoint Dlimi firent, directement pour l’un, à l’instruction pour l’autre[14], l’expérience des guerres de la décolonisation et de leurs déviances en termes de maintien de l’ordre[15]. S’il n’était pas certain qu’Oufkir eût un rôle actif dans l’opération visant à arrêter les chefs du Front de libération nationale algérien du 22 octobre 1956, ni qu’il fut approché, cinq ans plus tard, par les « Barbouzes » chargées par Roger Frey de lutter contre l’Organisation de l’armée secrète (OAS) en Algérie (novembre 1961-mars 1962), il était clair que le directeur de la Sûreté nationale jouât un rôle dans les missions de « la Main rouge », faux-nez du SDECE et de la DST, au Maroc[16]. Cette violence importée se retrouva bien vite inscrite dans un cycle proprement marocain enclenché bien avant son accession à ce poste. La menace intérieure ne fut jamais jugulée, les conjurations se succédant sans que jamais l’on sache si elles étaient avérées ou imaginées (février 1960, juin-juillet 1963 contre l’UNFP ; mars 1965 contre les étudiants et les syndicats), et qui finirent par emporter jusqu’à Oufkir (août-septembre 1972). Entre temps, Hassan II proclama l’état d’exception (7 juin 1965), interrompant pour cinq ans un difficile processus de dialogue politique et social ouvert par son Mémorandum aux partis politiques et aux organisations syndicales (20 avril 1965). Dans ce contexte se produisit l’enlèvement du principal opposant politique qu’était El Medhi Ben Barka. Décidée au printemps par Oufkir, promu général le 6 septembre 1963 et devenu ministre de l’Intérieur le 20 août 1964, cette opération fut confiée au CAB1.

Le renseignement israélien et Ben Barka

Pour mener une telle mission contre un homme qui parcourait le monde entier, les capacités du renseignement chérifien ne suffisaient pas. Les inspecteurs du CAB1 n’avaient d’ailleurs pas réussi à éliminer Ben Barka via un banal accident de la route, le 15 novembre 1962 ; l’opposant principal d’Hassan II s’en tira moyennant la fracture d’une vertèbre cervicale qui nécessita la pose d’un plâtre dans un hôpital allemand. Pour réussir l’enlèvement d’une cible aussi mouvante que médiatisée, il fallait disposer d’un réseau que la brigade spéciale de la Sûreté nationale marocaine n’avait évidemment pas. Ni ses missions de renseignement intérieur, ni la formation de ses personnels n’avaient été prévues pour opérer à l’étranger. Inévitablement, il fallut se tourner vers un service étranger. Mais Oufkir ne pouvait décemment pas demander au SDECE ou à la CIA d’intervenir. Certes, ils bénéficiaient des compétences pour mener à bien la mission, mais ils n’avaient aucun intérêt à le faire, surtout pour la minuscule Sûreté nationale. Pourtant, tous deux s’intéressaient aux activités du dirigeant internationaliste Ben Barka ; le premier le faisait depuis septembre 1959, le plaçant par intermittence pendant la guerre d’Algérie sur la liste des personnes à éliminer[17], tandis que la seconde semblait ne l’avoir découvert que deux ans plus tard à l’occasion d’un colloque florentin[18]. Mais, au « grand Jeu » des services, Oufkir n’était qu’un pion permettant à ces deux centrales d’obtenir des informations et des facilités sur le théâtre africain, comme au Congo, contre une simple aide technique, notamment en contre-insurrection. Le « premier flic » du Maroc n’était pas de ceux qui traitaient à égalité avec ces grandes maisons, si tant est que l’on pût traiter ainsi avec elles. Il fallait donc qu’Oufkir trouvât un partenaire à sa hauteur.

Depuis août 1961, Oufkir avait également succédé à Laghzaoui dans la liaison avec le Ha-Mossad le-Modi’in u-le-Tafkidim Meyuhadim (Institut israélien pour le renseignement et les opérations spéciales). Son prédécesseur l’avait inaugurée à l’occasion de sa volte-face consécutive à l’arrestation d’un agent, Amos Ravel, à Casablanca, aux lendemains de l’indépendance : la découverte des filières d’évasion de la communauté juive marocaine en direction du jeune Etat hébreu avait conduit le directeur de la Sûreté nationale à ordonner la fermeture de la structure d’immigration, Qadimah, et la fin de l’aliya. L’action du représentant britannique de l’Agence juive mondiale, Alexander Easterman, avait permis, le 19 juin 1956, de faire revenir sur sa décision Laghzaoui, vraisemblablement contre une part des sommes versés par l’Agence juive pour chaque émigrant. Ayant mis officiellement fin à l’action de Qadimah (1949-1956), il accompagna l’opération clandestine pilotée par le Misgeret (1956-1961), la nouvelle structure mise en œuvre au sein du Mossad, malgré les vicissitudes de la vie politique marocaine[19]. Laghzaoui resta un acteur de la stratégie israélienne, rencontrant dans un premier temps Easterman[20], puis des responsables du Mossad, Jo Golan et Akiva Levinsky[21].

Dans le même temps, Easterman, puis un agent personnel des Affaires étrangères israéliennes, André Chouraqui, enfin des agents du Mossad, Yaagov Caroz et Lili Castel, entretinrent une liaison avec Ben Barka ; il s’agissait de trouver une solution au blocage de l’opération du Misgeret consécutif au raidissement marocain. Avant même le renvoi de Laghzaoui, les Israéliens cherchèrent à trouver un interlocuteur dans l’entourage du prince héritier Moulay Hassan. La réussite de cette liaison, en août 1961, marqua également la fin de celle avec Ben Barka, devenu trop instable pour jouer encore un rôle au Maroc[22]. Au moment où le Mossad se détachait de lui, en mars 1960, l’ancien président de l’Assemblée consultative se laissa approcher par la Státní Bezpečnost (Sécurité d’Etat, StB) tchécoslovaque. Mieux, le 28 mars, il rencontra à 11 h 30 Caroz, qui ne lui laissa aucune illusion quant au soutien israélien à ses projets, et à 20 h 30, se rendit au dîner auquel le second secrétaire tchécoslovaque, le capitaine du StB Zdeněk Mičke, rencontré une semaine plus tôt au Fouquet’s, l’avait convié[23].

Instruit de ses contacts avec les Israéliens, Ben Barka va chercher à obtenir la même chose de la part des Tchécoslovaques. Ainsi fait-il aux deux parties, le 28 mars 1960 pour le Mossad[24] et entre le 12 mars et le 1er juillet 1961 pour le StB, la même proposition : un soutien financier et un approvisionnement en armes pour ses partisans quand l’heure du soulèvement arriverait. Comme les Israéliens, les Tchécoslovaques lui offrirent de venir visiter leur pays ; il s’y rendit onze fois à compter de septembre 1961. Ils le stipendièrent en outre pour son voyage en Guinée, à la deuxième Conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques, où Ben Barka prononça un discours encore très favorable à Israël. Pourtant, s’enferrant dans sa relation avec le StB, il lui offrit des informations sur la France, en provenance du SDECE, du Quai d’Orsay et du ministère des Armées. Dans le langage du renseignement de l’Est, il fut d’abord un verbovka agenta (agent en recrutement), puis devint, à l’issue de son second séjour à Prague, en février 1963, un důvěrným stykem (contact confidentiel). Le changement qui suscita ce déclassement aux yeux du StB tenait au changement de la donne politique marocaine. Ben Barka retourna dans son pays le 15 mai 1962, suspendant ses rapports avec le capitaine Mičke. Lors d’un bref séjour à Prague, en février suivant, il se vit affecter deux nouveaux officiers traitants, Karel Čermák et Jiřího Vančuru, du siège du StB[25]. Ben Barka continua encore ses allers-retours vers Prague de juillet 1963 à octobre 1965. Entre temps, il fut notamment invité à remplir une mission de bons offices entre les amis tchécoslovaques et ses amis baasistes en Syrie en mai 1963, mais il ne trouva pas « le moment approprié pour une telle intervention de l’emporter, propos[ant] d’attendre un certain temps »[26].

Ces activités clandestines de Ben Barka finirent par alarmer les services d’Oufkir, notamment le CAB1. Ou, du moins, les révélations du représentant du Baas syrien à Genève, l’étudiant Atef Danial, à Abdelkrim el Khatib, ministre d’Etat chargé des Affaires africaines, dans la chambre d’un hôtel genevois qu’Oufkir et Dlimi mirent sur écoutes[27]. Ben Barka jugea plus prudent de s’exiler le 23 juin 1963, tandis qu’Oufkir lançait une nouvelle série d’arrestations dans les rangs de l’UNFP dans le cadre du « complot de juillet ». Dlimi continua son enquête sur l’ancien président de l’Assemblée constituante et mis à jour les liaisons avec le StB. La Rezidentura tchécoslovaque de Rabat l’apprit le 15 octobre 1963 :

« Le Maroc [sut] que [Ben Barka] était en Tchécoslovaquie. Dans les milieux de la police, on estim[ait] que le but de sa visite était de discuter du développement de formation et de divers groupes marocains destinés à être déployés sur la frontière Maroc-Algérie[28]. »

Le CAB1 ne se trompait qu’à moitié, puisque Ben Barka ne suivit un stage de formation aux techniques conspiratives qu’à compter du 9 au 17 mars 1965 à Prague[29]. Une quinzaine plus tard, au Caire, dans le cadre d’un colloque sur la Palestine, il prononça un discours critiquant « le rôle d’Israël en Afrique »[30]. Il est peu probable, compte tenu du « besoin d’en savoir » qui régit les relations dans le monde du renseignement, que le Mossad fit part de cette évolution à son homologue marocain.

Pourtant, le service israélien n’avait pas tardé à établir une liaison avec Oufkir. Comme pour Laghzaoui, son entrée en jeu se concrétisa par l’arrestation de vingt membres du Misgeret, marquant la fin de leur opération, et en inaugura une nouvelle, Yakhin (1961-1966). Mais la liaison avec Oufkir n’intervint qu’en toute fin des démarches d’Easterman et de Golan[31]. Et encore se contenta-t-il dans un premier temps que de signer les passeports collectifs et de demander à son ami, le général Ben Aomar Driss, gouverneur de Casablanca, d’en finir avec le rançonnage des émigrants[32]. Au cours d’un temps d’observation (1961-1963) équivalent à celui que connut Laghzaoui (1956-1958) avant son premier contact direct, Oufkir fut d’abord mis en relation avec le commissaire divisionnaire de la Sûreté nationale parisienne, Emile Benhamou. Il est difficile de dire si les deux hommes se connaissaient depuis la Seconde Guerre mondiale, comme il est généralement établi, ou si le policier spécialisé dans les affaires financières, né à Tlemcem, rencontra son collègue marocain à propos des trafics de devises entre l’Afrique du Nord et la métropole aux lendemains de la décolonisation. Toujours est-il qu’en février 1963, Behamou organisa un déjeuner entre le directeur de la Sûreté national marocaine et Yaagov Caroz. Suivirent la réception par Hassan II du directeur du Mossad, Meir Amit, accompagné de Caroz et à laquelle assista évidemment Oufkir, à Marakech, en avril, puis une série de rencontres de ce dernier avec son officier traitant, David Shomron, dans les hôtels genevois Beau Rivage et Cornavin[33]. Mi-décembre, le chef des opérations du Mossad, Rafi Eitan, et Shomron se rendirent à Rabat pour rencontrer Oufkir. Tandis que Shomron faisait connaissance de Dlimi, Eitan et Oufkir établirent les bases de la coopération entre leurs services respectifs. Dans le contexte de guerre avec l’Algérie, soutenue par l’Egypte nassérienne et Cuba[34], la Sûreté nationale marocaine était demandeuse de formation à la protection de ses ambassades et au renseignement électromagnétique, tandis que le Mossad recevait un accès aux prisonniers égyptiens qui combattaient aux côtés des Algériens. Le service israélien obtint d’ouvrir une station par laquelle transiteraient les renseignements échangés entre les deux partenaires ; Shomron en prit la direction. Cette information fut confiée à Oufkir lors de son premier voyage à Tel Aviv, le 3 janvier suivant, que confirma Hassan II[35].

Quant le CAB1 comprit que Ben Barka complotait avec le StB, il chercha à le localiser. Mais l’opposant marocain se déplaçait sans cesse, changeant d’identité à chacun de ses voyages entre Alger, où il avait sa résidence, et Le Caire, où il bénéficiait de complicités. De là, il s’évaporait vers des destinations que les compétences du service de renseignement intérieur marocain ne pouvaient identifier. Le 25 mars 1965, au soir des manifestions de Casablanca trop sévèrement réprimées par la police d’Oufkir, un conseil restreint se tint à Rabat en présence d’Hassan II ; outre le souverain et le ministre de l’Intérieur, se seraient trouvés ainsi réunis le directeur-adjoint (Oufkir en était toujours le directeur en titre) de la Sûreté nationale, le commandant Ahmed Dlimi, le chef de la maison royale, le colonel Moulay Hafid, et le directeur général du cabinet royal, Driss M’Hammedi. L’objet de cette conférence fut d’évoquer « le cas Ben Barka » dont le rôle à l’étranger pouvait être plus nocif que s’il était dans le pays[36]. Avant de pouvoir l’amener à rentrer, encore fallait-il réussir à savoir où il se trouvait.

Il fallut donc demander l’aide des Israéliens. Début mai, David Kimche, de l’unité Tevel (Monde), chargée des relations avec les services étrangers, vint à Rabat étudier avec Oufkir les attentes marocaines, puis les deux hommes s’envolèrent pour Tel Aviv, via Rome, afin d’obtenir l’accord de Meir Amit. Rapidement, le Mossad localisa Ben Barka à Genève. La capitale économique helvétique formait la plaque tournante à partir de laquelle le dirigeant de l’UNFP planifiait ses déplacements en Europe et dans le monde ; ses contacts au sein du SDECE, au temps des opérations françaises en Algérie, lui avaient conseillé d’éviter la France. Un kiosque de presse genevois lui servait de boite aux lettres. Mais il s’y faisait réexpédier différents journaux et revues internationaux, dont The Jewish Observer. Le Mossad fit aussi la découverte qu’un autre service surveillait le Marocain et suspendit ses opérations en sa direction. Cette décision signifiait que le service en question était un allié, comme la CIA, avec lequel la Centrale israélienne collaborait depuis octobre 1952[37]. En aucun cas, le Mossad n’aurait suspendu sa surveillance s’il s’était agi du StB. Toujours est-il que les agents de la Sûreté nationale marocaine durent remplacer ceux du service israélien pour « planquer » autour du kiosque genevois. En deux semaines, ils retrouvèrent Ben Barka.

A la fin de l’été 1965, Hassan II prit la résolution d’en finir avec cette question. Lors de sa demande de participation au compromis proposé par le souverain, l’opposant en exil répondit qu’il fallait renvoyer « les opportunistes et les traitres », désavouant l’UNFP autant qu’il courrouçât le souverain. Le roi demanda à Oufkir de conclure un marché avec le Mossad : en échange de son accès à la conférence de la Ligue arabe, qui devait se tenir à Casablanca du 13 au 18 septembre 1965, le service israélien aiderait le CAB1 à mettre la main sur Ben Barka. L’objectif était de lui donner l’alternative entre un poste ministériel, donc un ralliement à la monarchie honnie, et un procès pour trahison, sur la base des informations relatives à ses tractations avec le StB, devant une cour marocaine. Ce marché, courant entre services de renseignement, révélait un changement de sens dans la relation entre le Mossad et la Sûreté nationale marocaine : l’opération Yakhin prenait fin et les transferts financiers se faisaient anecdotiques[38].

Début septembre, des membres de l’unité Tziporim (unité de recherche opérationnelle), dont Rafi Eitan et Zvi Malkin, se rendirent à Casablanca, que le CAB1 installa, sous bonne garde, au niveau de la mezzanine de l’hôtel accueillant la conférence. Le 12 septembre pourtant, Hassan II se ravisa et ordonna aux agents israéliens d’abandonner le site, craignant qu’ils ne fussent reconnus par leurs confrères de la partie adverse arabe. Le CAB1 utilisa les moyens d’écoute installés par le Mossad et, immédiatement après la conférence, transmit toutes les informations nécessaires, ainsi que le matériel électromagnétique israélien. Dans l’affaire, le service israélien obtint un aperçu de l’état d’esprit des plus grands ennemis d’Israël, notamment que les armées arabes n’étaient pas préparées à une nouvelle guerre. Quant à Nasser, dont le Gihaz al-Mukhabarat al-Amma (Service de renseignement général) détecta la présence israélienne, il eut la preuve de la duplicité marocaine[39]…

La partie du marché en faveur du Mossad ayant été tenue, il fallait que le service israélien tînt sa part. Il n’est pas inutile de voir une relation entre cette responsabilité prise par Meir Amit envers Mohamed Oufkir et le nom que le Premier ministre israélien, Levi Eshkol, qui aimait citer les sources religieuses, donna à l’opération : « Baba Batra » était autant une référence à l’ordre talmudique relatif à la responsabilité individuelle qu’un jeu de mots autour des initiales de Ben Barka. « Baba Batra » prit la forme d’une intoxication. Elle consistait à faire croire à la cible que son conseil et son aide seraient décisifs pour un projet de film sur les mouvements révolutionnaires dans le monde. Depuis cinq ans, le Mossad connaissait la propension insurrectionnelle de celui qui, depuis le printemps, présidait le comité préparatoire de la conférence Tricontinentale, ce qui l’amenait à travailler avec la Dirección de Inteligencia cubaine. La réalisation opérationnelle et le recrutement de l’équipe de cinq membres, dont le service israélien fournissait les passeports, furent laissés à l’initiative marocaine. Le Mossad n’apporta que quelques éléments ciblés. Le premier consista certainement dans celui de crédibilité : un producteur débutant de films[40] suisse, Arthur Cohn, collaborateur du Shin Bet, le service israélien de renseignement intérieur, et gendre du ministre israélien de la Justice Moshe Haïm Shapira. Le second fut plus décisif : plutôt qu’une action auprès d’un fonctionnaire de la police fédérale des étrangers, le Mossad fit pression, certainement contre espèces, sur un avocat suisse, évidemment connu de Ben Barka pour lui faire comprendre, le 28 octobre, que « son autorisation de séjour et son visa seraient arrivés à expiration et le fonctionnaire chargé de les renouveler serait parti se reposer en vacances en Israël »[41].

Le 4 octobre 1965, sans en dévoiler les attendus opératifs, Amit fit part à Eshkol de la nouvelle demande marocaine. Les deux dirigeants se montrèrent dubitatifs quant à la sincérité des Marocains. Leur sentiment sembla être confirmé lorsque le capitaine Dlimi demanda, le 12 octobre, de fausses plaques de voiture et du poison. Treize jours plus tard, Amit se rendit à Rabat pour une visite de routine. Il tenta de dissuader les Marocains de remettre à plus tard l’assassinat prévu, « de sorte que leurs préparations [fussent] plus parfaites. » Mais le chef du CAB1 le surprit en lui annonçant que l’opération était « déjà en cours ». Placé devant le fait accompli, le directeur du Mossad réalisa qu’il ne pouvait plus louvoyer et se devait d’apport un soutien à l’opération[42].

Le renseignement français et Ben Barka

Le CAB1 lança son opération dès le printemps 1965 en dépêchant à la suite de Ben Barka un agent sous couverture. Elle fut même lancée depuis Paris par le ministre de l’Intérieur en personne ; le général Mohamed Oufkir organisa une réunion avec des « amis français », le 21 avril ; neuf jours plus tard, une note du service de la recherche au SDECE ne précisait pas qui ils étaient. Tout juste était-il mentionné son objet :

« Le général Oufkir, ministre marocain de l’Intérieur, qui est arrivé à Paris le 21 avril a été chargé par le roi du Maroc d’entrer en contact avec Mehdi Ben Barka pour tenter de le convaincre de rentrer au Maroc avec ses compagnons. Hassan II est décidé, en effet, à lever la procédure de contumace pris à l’encontre du leader de l’UNFP »[43].

Si l’on considère la réunion du 25 mars 1965 à Rabat comme lançant la première phase de l’opération, cette réunion semblait antérieure à la réponse israélienne. Elle correspondait à cette époque où les Marocains pensaient pouvoir retrouver Ben Barka facilement. Aussi Oufkir vint-il à Paris dans un état d’esprit différent de celui avec lequel il se rendait moins de deux mois plus tard à Tel Aviv. Cette fois, la réunion du 21 avril, aux accents informels puisqu’elle se tînt au Crillon, où descendit le ministre de l’Intérieur, se contenta d’obtenir de ses « amis français » l’autorisation de mener une opération dans la capitale. Parmi les « amis » présents, peut-être se trouvait-il son homologue français, Roger Frey, le chef de cabinet de ce dernier, Jacques Aubert, l’avocat Pierre Lemarchand et le directeur général de la Sûreté nationale, Maurice Grimaud ? Outre leur implication précédente dans les opérations barbouzardes contre l’OAS, ces quatre hommes, à diverses étapes de l’opération marocaine, eurent un rôle éminent à jouer. Le premier connaissait son collègue de Rabat depuis qu’ils avaient été présentés peu après son accession à l’Intérieur, le 6 mai 1961 ; certains prétendent que les deux ministres se fréquentaient depuis cette date, le Français se rendant en famille chez le Marocain[44]. Le second, directeur de la Sûreté nationale en Algérie (janvier 1960-novembre 1961), puis en métropole (janvier-décembre 1962), eut des relations avec son homologue marocain à l’occasion d’affaires aussi diverses que la prostitution, le trafic de devises et la lutte contre l’OAS. Lutte que coordonna le troisième, à la demande de son ami Frey, rencontré en 1947 au service d’ordre du Rassemblement pour la France (RPF), avant de mettre en musique l’opération dessinée par le Mossad. Ces trois hommes figurent parmi la fine fleur des réseaux de renseignement gaulliste. Grimaud était plus atypique, proche de François Mitterrand. Le 7 janvier 1963, Oufkir lui présenta « son messager », le commissaire El Ghali El Mahi[45].

Un cinquième homme était un habitué du Crillon et de la famille Oufkir, mais dont le rang social ne permit probablement pas de figurer parmi ces « amis français » du ministre marocain de l’Intérieur : Antoine Lopez. Inspecteur principal d’Air France (1963), il méritait à tout point de vue son surnom de « Savonnette ». Approché par le SDECE lorsqu’il n’était encore que chef de trafic à l’aéroport de Tanger (1953-1956), il devint, peu après sa mutation à Orly, un « honorable correspondant d’infrastructure (HCI) » (1958) du service VII (service de recherche opérationnelle). Cette ascension rapide en disait long sur son entregent pour recueillir des informations brutes, comme en attesta sa progression professionnelle de sous-chef, puis chef du service passages, puis du centre de permanence. Au SDECE, Lopez fut considéré comme une source généralement fiable, c’est-à-dire qu’il était côté B. Courant 1962, il devint « collaborateur » de la brigade mondaine ; il fut traité par Louis Souchon, chef de groupe de la section chargée de la répression des trafics de stupéfiants. Mais ce « combinard-type »[46] cacha bien son changement de légitimité, effectif au début de l’été 1965, pour devenir un agent marocain. Ce processus avait été entamé dès l’époque que Lopez passât à Tanger[47]. Le 29 juin 1965, Dlimi lui octroya un laissez-passer du ministère de l’Intérieur marocain[48]. Depuis le printemps, il cherchait à se faire détacher d’Air France, où il était sur une voie de garage, vers la direction des relations extérieures de Royal Air Maroc, avec l’appui d’Oufkir et, à Paris, du SDECE[49]. Dans l’opération marocaine, le rôle de Lopez fut double. D’une part, il désinforma son officier traitant au SDECE, le colonel Marcel Leroy (Finville), lui distillant suffisamment de données pour pouvoir justifier son rang d’HCI, photographiant les documents de la réunion du Caire de la Tricontinentale, contenus dans la serviette d’un agent marocain le 5 septembre[50], mais omettant les éléments qui auraient permis d’identifier l’opération en cours[51]. D’autre part, il assura la logistique (hommes du milieu et domiciles privés) de l’opération marocaine en France.

Si Oufkir mobilisa son réseau de soutien, Dlimi choisit d’envoyer, sous fausse identité, son collaborateur, le jeune commissaire Miloud Tounsi (Larbi Chtouki), infiltrer l’entourage parisien de Ben Barka. Rapidement, courant avril, son choix se porta sur Philippe Bernier, un jeune journaliste autant gauchiste qu’impécunieux. Il figurait peut-être sur les tables du CAB1, tant il s’agissait d’une figure connue au Maroc : outre sa proximité avec l’ancien président de l’Assemblée consultative, il fut producteur-directeur des programmes de Radio Maroc (1954-1956), puis anima un réseau de soutien à la résistance algérienne (1958-1960), avant d’occuper brièvement un poste de chargé de mission à la présidence algérienne (printemps 1962)[52]. Soupçonné d’être un agent de la Sécurité militaire algérienne aussi bien que du Mossad, il ne fut qu’un idéaliste, « un journaliste parfaitement intègre »[53] embarqué dans une affaire qui le dépassa. S’il fut choisi initialement pour son contact avec Ben Barka, contre des fonds qui lui permirent de mettre en chantier le n° 0 d’un nouveau magazine destiné à la jeune génération, L’Inter Hebdo, il présenta un nouvel intérêt lorsqu’au début de l’été 1965 le CAB1 dut mettre en œuvre le scénario israélien de film sur les mouvements révolutionnaires dans le monde. En effet, son entreprise éditoriale était adossée sur la Société d’étude de presse L’Inter, 17 rue Joubert, dans le 9e arrondissement parisien ; cette dernière offrit une couverture idéale pour héberger la tentative d’approche de Ben Barka[54].

La mise en œuvre de l’opération imaginée par les Israéliens commença le 30 août 1965. A cette date, Chtouki se vit délivrer le passeport de service n° 551 par le ministère marocain de l’Intérieur[55]. Le lendemain, il arriva à Paris et rencontra Bernier et Lemarchand. Après explication du scénario, l’avocat entreprit de rédiger, sous la dictée de Chtouki, un questionnaire qui servirait à l’interview de Ben Barka, pour la partie du tournage liée au Maroc et aux événements de mars 1965. Puis il invita Bernier à rencontrer un de ses amis de collège, qui avait ses entrées dans le monde du cinéma français, Georges Figon. Omit-il de dire qu’il ne fût qu’un petit délinquant, sorti d’hôpital psychiatrique au printemps, et impliqué dans les trafics de dinars ? Chtouki, et à travers lui, le CAB1, le savait, puisqu’il traitait les truands chargés des « procédés non-orthodoxes », signalés par Lopez à Leroy le 12 mai ; ces procédés ne consistaient en rien d’autre que l’enlèvement. Avec l’opération marocaine, Lemarchand retrouva les échos de ses activités barbouzardes contre l’OAS. Figon fut son intermédiaire avec le milieu interlope qui prit ses quartiers, en attendant Chtouki, à la résidence Niel. Lemarchant intervint également auprès du commissaire des Renseignements généraux de la Préfecture de Police de Paris, Jean Caille, pour faire octroyer un passeport à son « adjoint », celui-ci étant toujours soumis au contrôle judiciaire. Par contre, Figon utilisa les services de l’inspecteur Roger Voitot, adjoint de Souchon à la brigade mondaine, pour remplacer le passeport périmé de Bernier. Ainsi, Chtouki, le journaliste Bernier et le « producteur » Figon purent-ils se rendre au Caire le 2 septembre 1965.

Le lendemain, le trio rencontra Ben Barka. Il lui soumit le projet de film, au titre évocateur de Basta !, évoqua le cinéaste Georges Franju, très en vue à l’époque pour son réalisme sans concession. Malgré ses multiples occupations, qui l’avaient obligé à repousser les demandes répétées au printemps et à l’été de Moulay Ali, ambassadeur du Maroc à Paris, de revenir au pays, le président du comité préparatoire de la conférence Tricontinentale s’emballa pour ce documentaire. Il accepta de revoir ses promoteurs à Genève, entre deux voyages à travers le monde, le 20 septembre et le 6 octobre suivant. Pour cette dernière réunion, Figon fit le voyage seul. Bernier lui confia une lettre d’introduction à entête de la Société d’étude de presse L’Inter, datée de la veille à Paris, ainsi qu’un contrat, daté de Genève, le jour de la rencontre avec Ben Barka. Une troisième rencontre fut prévue à Paris, en présence du réalisateur. La date fut fixée au 29 octobre, à Paris.

La veille, apprenant ses difficultés à renouveler son autorisation de séjour en Suisse, Ben Barka joignit le cabinet de Roger Frey pour s’enquérir de deux choses : la présence d’Oufkir à Paris et son libre accès au territoire français. Comme il lui fut assuré que rien ne s’opposait à sa venue en France, l’opposant marocain refusa les mesures de protection qui lui furent offertes[56]. S’il est impossible d’identifier le correspondant français – Jacques Aubert ? -, ou d’affirmer que la conversation eut véritablement lieu au ministère de l’Intérieur parisien, et encore moins d’assurer l’authenticité de ce coup de fil, il semble toutefois qu’il s’agît de la seconde partie de la manipulation du Mossad sur l’avocat suisse.

Pendant que Chtouki, Bernier et Figon appâtaient Ben Barka, le commissaire El Ghali El Mahi vint officiellement s’inscrire à l’Ecole des Hautes études commerciales. En fait, l’« ordonnance » de la famille Oufkir lorsqu’elle prenait ses quartiers à Paris avait une autre mission, celle d’ordonnance de Chtouki, qui ne connaissait pas la capitale française. Il représenta donc ce dernier auprès des truands, abrités à la résidence Niel à compter du 21 septembre. A peine remis de sa stupeur en apercevant Lemarchand accompagnant Figon à l’avion de Genève deux jours plus tôt, Lopez s’imagina que les Marocains étaient en train de le doubler. Son détachement pour Royal Air Maroc était au point mort, malgré les contacts pris par Leroy à Air France, auprès d’Henri Barnier, un ancien du SDECE reconverti chef du cabinet du directeur général de la compagnie nationale, et avec la secrétaire de Roger Frey, Henriette Renaud, au cours d’une réception donnée à l’occasion du mariage de sa fille, en juillet. « Savonnette » connaissait aussi les truands recrutés par Chtouki. Il était même l’interlocuteur privilégié de Georges Boucheseiche, proxénète bien connu des deux côtés de la Méditerranée et ancien de la Gestapo française de la rue Lauriston et du gang des tractions avant. Il partageait leurs doutes quant à la sincérité du CAB1 : il ne s’agissait pas de la mission, bien sûr, mais de la rémunération. Cette question les agita du 10 au 27 octobre, Figon se montrant finalement le plus instable et menaçant d’utiliser ses contacts journalistiques pour déverser sa bile dans les jours qui suivirent[57]. Lopez préféra dévoiler l’opération Bernier-Figon à Leroy[58]. Il fit de même après l’enlèvement, taisant naturellement son rôle, en téléphonant au chef du service VII… alors qu’il savait qu’il serait absent de chez lui ou de son bureau.

Si le SDECE fut maintenu consciemment sous embargo, hormis peut-être le directeur de la recherche, le colonel René Bertrand (Jacques Beaumont), il n’en alla pas de même du cabinet du ministre de l’Intérieur. Outre la conversation téléphonique du 28 octobre avec Ben Barka, son implication apparut sous deux aspects. Le premier était le plus connu, toujours au téléphone, à 10 heures et demie, à travers l’autorisation imputée à Jacques Aubert, bien que la voix perçue par l’auditeur fut différente de celle de l’orateur, donnée à Louis Souchon de répondre à la réquisition de Lopez. Le 28 octobre, le « collaborateur » de la brigade mondaine offrit à son officier traitant une tricoche, c’est-à-dire une rémunération pour services rendus à des intérêts privés. Il n’aurait qu’à « interpeller un bic », ainsi que Souchon l’expliqua le lendemain au commissaire-adjoint Lucien Aimé Blanc, responsable du parc automobile de la brigade. Le second aspect est moins connu : du 10 septembre au 25 octobre, le cabinet du ministre de l’Intérieur autorisa le commissaire Gaston Boué-Lahorgue, un ancien des barbouzeries anti-OAS devenu chef de la Brigade de documentation et de recherche criminelle de la Direction générale de la police nationale (DGPN), à mener des écoutes à Paris, en contradiction avec la procédure qui voulait que seule la Préfecture de Police fût compétente dans le ressort de la capitale. La cible était la résidence Niel, un hôtel de rendez-vous assez bien agencé et dirigé par le proxénète parisien Marius Chataignier. Tous les truands sélectionnés par Chtouki et Boucheseiche y résidèrent jusqu’au 23 octobre[59]. Ces écoutes signifiaient soit, que Roger Frey se méfiait aussi de Mohamed Oufkir, soit qu’il tenait à anticiper un mauvais coup de ces criminels, armés depuis le 21 septembre. Dans un cas comme dans l’autre, il savait qu’une opération marocaine était en cours et que la structure de soutien était la Préfecture de Police.

Evidemment, il ne soupçonna pas l’implication du Mossad. Lorsque le décès de Ben Barka fut constaté, le 29 octobre, la panique prit toute l’équipe marocaine, les truands, Chtouki et même Lopez ; ce dernier ne savait que trop quelle était sa responsabilité dans l’affaire, lui qui avait désigné, camouflé derrière d’épaisses lunettes noires et de fausses moustaches, à Souchon et Voitot la personne de Ben Barka sur le trottoir de l’avenue des Champs-Elysées. Après avoir été ramené à Paris, vers 13 h 30 par les deux policiers, Lopez rejoignit Boucheseiche à Fontenay-le-Vicomte. Entre temps, il téléphona à Leroy, laissant un message laconique à son officier-traitant qu’il savait pertinemment en réunion, comme tous les vendredis[60]. Ben Barka décédé, il dut regagner Orly pour téléphoner au Maroc, mais à entre 17 h 32 et 17 h 38, il ne toucha que les directeurs de cabinet de Dlimi, le commissaire principal Abdelhaq Achaâchi, et d’Oufkir, Hajj Ben Alem. Le général rappela seulement vers 22 h 30, annonçant son arrivée par l’avion de nuit ; seulement, il dut passer par Fès, pour « rendre compte au patron », c’est-à-dire à Hassan II. Si le décès avait été prévu, il est clair que l’avis du souverain n’aurait pas été nécessaire pour poursuivre l’opération ! Et Dlimi n’aurait pas eu besoin d’abandonner la préparation du déplacement du roi à Alger, pour le sommet afro-asiatique du 1er novembre. Lui aussi annonça tardivement son arrivée avec l’avion du lendemain. Mais l’un et l’autre durent repousser leur venue à la fin d’après-midi et au début de soirée du 30 octobre.

Dlimi profita de ce délai aérien pour se concerter avec Oufkir et appeler Naftali Keinan, chef de la section Tevel du Mossad. Ils convinrent de se retrouver à Orly, où après quelques propos, ils préférèrent se revoir après l’arrivée d’Oufkir, à la porte de Saint Cloud ; leur rencontre fut surveillée par Eliezer Sharon et Zeev Amit, un cousin du chef de Meir Amit. Là, Dlimi lui indiqua la route pour gagner la maison de Lopez où Ben Barka fut conduit après son enlèvement et où il trouva la mort. Keinan demanda à Emanuel Tadmor, le chef de poste du service israélien à Paris, d’y envoyer en urgence une équipe de quatre personnes (Eliezer Sharon, Zeev Amit, Rafi Eitan et Shalom Baraq) couverte par d’autres agents planqués dans deux voitures diplomatiques, s’occuper de la dépouille. Ils l’enveloppèrent, le mirent dans le coffre de la voiture diplomatique de Baraq et se dirigèrent vers le périphérique pour quitter Paris. Le corps de Ben Barka fut enterré nuitamment dans un bois au nord-est de Paris, en un lieu où les agents du Mossad avaient l’habitude de faire des pique-niques avec leurs familles. Ils versèrent ensuite sur et sous le corps un produit chimique, acheté en petites quantités dans plusieurs pharmacies de Paris, puis versèrent de la chaux et enfin recouvrirent la dépouille. Quelques heures plus tard, la pluie activa les produits chimiques et le corps se dissout. En l’absence de corps, l’enquête n’en serait que plus difficile. Le lendemain matin, à cinq heures, Oufkir, Dlimi et Chtouki quittaient Paris, l’un pour Genève, les autres pour Casablanca. Le 31 octobre, Boucheseiche s’envola à son tour pour Casablanca. Peu après, Lopez rendit compte à Leroy de ces allers et retours, n’en sachant à vrai dire pas plus. Sinon, il tut la mort de Ben Barka, s’évitant de quelconques poursuites ultérieures[61].

Les services de renseignement et l’affaire Ben Barka

Dès le 30 octobre au soir, des bruits entourant la disparition de dirigeant de l’UNFP se répandirent dans Rabat[62], alors que l’événement passa presque inaperçu dans les premiers jours à Paris. Toutefois, l’annonce par Europe 1 de la disparition de Ben Barka, à 19 heures, alerta Leroy. Mais il ne put rien faire en raison du long week-end qui s’annonçait. Néanmoins, il nota « mentalement de rappeler au général Jacquier, après les fêtes de Toussaint, le mardi suivant, nos deux rapports des 19 mai et 22 septembre », puis d’en rédiger un nouveau suite à la conversation qu’il aurait avec Lopez[63]. Le chef du service VII imaginait déjà avoir été dupé par son HCI. Il en eut le pressentiment dès le 22 septembre, lorsque Lopez lui dévoila l’opération israélienne. Leroy ne dit-il pas à cette occasion à son rédacteur pour les questions arabes, Marcel Chaussée (Marc Desormes) : « Je crois que les Marocains viennent plutôt à Paris pour flinguer (sic) Ben Barka ». Ces propos furent prononcés trois quarts d’heure après que le chef du service VII eût demandé à son subordonné de rédiger une note sur la politique d’Hassan II après les révélations de Lopez[64]. Leroy tint-il ces propos d’une conversation qu’il eût, le 22 septembre, avec son supérieur, le colonel Bertrand (Jacques Beaumont) ?

La question ne fut jamais posée car le SDECE fut emporté dans une vaste « opération d’intoxication »[65]. Dès l’annonce de la disparition de Ben Barka, les « amis français » d’Oufkir s’ingénièrent à distiller dans la presse une vérité incriminant le service de renseignement extérieur. Le 3 décembre, l’ambassadeur britannique Cynlais Morgan James, put ainsi noter :

« Prétendument corrompu, véreux, dépourvu d’une bonne direction ou d’un vrai contrôle, le SDECE va prendre une dérouillée très sévère »[66].

A ce petit jeu médiatique, ce dernier répondit par le plus grand mutisme, permettant toutes les hypothèses, en premier lieu celle de l’implication du SDECE dans cette disparition. Ce silence extérieur se traduisit à l’intérieur du service dans une note du directeur général, le 3 novembre, prescrivant à son directeur de la recherche – qui répercuta dans les services – de « ne rien faire dans l’histoire Ben Barka (pas d’initiative) » et surtout pas « orienter particulièrement nos sources »[67], en l’occurrence le poste de Rabat. Dans sa dépêche du 3 décembre, Cynlais Morgan James établissait dans cette ville l’élaboration du complot « par le service de sécurité marocain et des représentants régionaux du SDECE. Les deux agents du SDECE ne sembl[ai]ent pas être haut placés »[68] ; l’information venait d’une « source sûre », mais rien ne dit que cet ancien officier de renseignement dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale ne fut pas également intoxiqué par les mêmes « amis français » du Maroc qui attaquèrent le SDECE. Un fonctionnaire du Foreign Office, lui-aussi ancien officier de renseignement jusqu’en septembre 1956, tenta « de résumer ce que [la diplomatie britannique] sav[ait] de l’affaire Ben Barka ». Il conclut que « mis à part [un] télégramme de Paris (…) et deux lettres de Rabat, nous dépendons d’articles de presse, dont certains sont peu fiables »[69]. Les télégrammes déclassifiés de la CIA, entre le 2 novembre 1965 et le 1er janvier 1967, relayèrent également, à 77 %, les publications de la presse[70].

Pour autant, le 3 novembre 1965, Jacquier se méfia-il de ses agents sur le terrain, dont un d’eux, le capitaine Jarry, était très lié à Oufkir[71] ? Ou bien de son responsable géographique Monde arabe (III/A), le colonel Tristan Richard ? Ou encore du colonel René Bertrand (Jacques Beaumont), véritable chef du SDECE et premier recruteur, à Tanger, de Lopez ? Ou bien comprit-il que tout cela fut attaque en règle de la part des parties à cette affaire, aussi bien à la Préfecture de Police qu’au ministère de l’Intérieur, et que la meilleure des positions fût de laisser le réseau marocain du service en état de léthargie afin de voir ce qu’il se passerait ? Le directeur-général du SDECE, le général Paul Jacquier, qui n’était pas un homme du renseignement, ne se prononça jamais sur ses doutes et options. Néanmoins, ces questions s’éclairaient à la lumière du climat régnant au sein du service, au lendemain du long week-end de Toussaint. Comme à chaque fois depuis 1958, les officiers de renseignement, personnels militaires et civils, s’attendirent à une nouvelle purge. Leroy devint bientôt la victime expiatoire idéale. Lui-même chercha vainement à se défausser sur ses subordonnés, réputés proches de l’OAS, comme Marcel Chaussée (Marc Desormes).

Cette solution à courte vue s’imposa en raison des élections présidentielles qui allaient se dérouler, le général de Gaulle, président sortant n’ayant pas encore annoncé s’il se représentait. Un scandale impliquant la police, et à travers elle l’Etat, ne pouvait être que désastreux pour sa réélection. Qui plus est, ce coup de projecteur sur le service de renseignement permettrait de faire le ménage. D’une part en éliminant la tendance pro-OAS qui rendait cette administration particulière difficilement commandable depuis 1961. D’autre part en réaffectant administrativement le service. Ces grandes décisions furent repoussées à après les élections, tant il était clair que le général de Gaulle fût réélu. Le 18 janvier 1966, Leroy fut suspendu de ses fonctions ; son arrestation et sa mise sous écrou intervint le 10 février suivant. Le lendemain, le Conseil des ministres retira le SDECE à l’autorité du Premier ministre pour la confier au ministre des Armées. Le général Jacquier fut admis à faire valoir ses droits à la retraite. Bertrand resta en place encore quatre ans. Le 10 novembre 1970, suite au soupçon d’être un « agent de l’Est », il fut remplacé furtivement (un an) par le colonel Richard. Le service VII fut supprimé, son personnel et ses fonctions opérationnelles réparties entre les autres services, notamment Action. Pour sa part dépossédé du SDECE, le Premier ministre Georges Pompidou nota que :

« les chefs de service ne [semblaient] pas avoir couvert le moins du monde leurs subordonnés ; ni le préfet de Police Papon, ni le général Jacquier qui n’étaient pas au courant eux-mêmes ».

Toutefois, il pointa l’absence de « coopération entre les services. Les polices[72] se détest[aient] ensemble elles détest[aient] les services spéciaux, et ce monde détest[aient] la justice »[73].

En Israël également, la révélation de la disparition de Ben Barka tourna à l’affaire politique. Les quelques personnes qui connaissaient l’implication du Mossad pensèrent d’abord pouvoir l’éviter. Au fond, le service n’avait offert qu’« une assistance technique minimale », selon un télégramme envoyé de la station parisienne du Mossad à Amit. Le 5 novembre, ce dernier put dire au Premier ministre Eshkol que « les Marocains [avaient] tué Ben Barka. Israël n’avait aucune connexion physique à l’acte en lui-même. » Seulement, cette vision ne fut qu’une description partielle, voir évasive, des évènements. Pour Amit,

« La situation [était] satisfaisante (…) Si des erreurs [avaient] été faites ici et là, [elles] n’étaient pas dus à l’inattention, mais à l’absence de moyen de prédire ce qui se passerait. Les gens sur le terrain, qui [avaient] travaillé sous la pression du temps et dans les circonstances les plus difficiles, [firent] quelques erreurs, et je prends toute la responsabilité sur moi. Malgré les erreurs, nous sommes encore dans les limites de sécurité que nous nous sommes fixés. »

Mais Amit oubliait l’histoire interne de son service. Se dressa contre lui son prédécesseur, Isser Harel, connu comme le « père du renseignement israélien », et à ce titre se croyant détenteur de droit sur le Mossad. Surtout, il avait été forcé de quitter son poste suite à un différend avec David Ben Gourion. Consultant pour les affaires de renseignement d’Eshkol, il n’attendait qu’un faux pas d’Amit pour montrer que son successeur n’était pas digne de ses fonctions. La médiatisation internationale de la disparition de Ben Barka en était une et il entendait s’en saisir. Mais, contrairement à ce qui se passa à Paris, le Premier ministre soutint son directeur du service de renseignement. Harel ne démissionna qu’en juin 1966, suivit par son plus grand allié à l’intérieur du Mossad, l’artisan de la liaison avec le Maroc, Yaagov Caroz[74]. Aigri par la tournure des événements, il confia à Maxime Ghilan et Schmuel Mohr, tous deux journalistes à Bul (Cible), un magazine semi-pornographique, une documentation présentant l’apport technique du Mossad (appartement de repli, passeports, matériel de maquillage, fausses plaques, poison), mais taisant l’opération de manipulation, même si l’implication d’Arthur Cohn était mentionnée. L’auditeur militaire israélien fit saisir le numéro du 11 décembre 1966 de Bul, mais cinq cents exemplaires avaient déjà quitté le pays. L’article « Des israéliens dans l’affaire Ben Barka » fut publiée dans The New York Times du 19 février 1967, et repris dans Le Monde et France Soir du 22 février suivant.

L’« opération d’intoxication » toucha également, dès le 2 novembre 1965[75], la CIA qui, comme le SDECE, n’avait rien à voir dans ces événements. « Il n'[était] toujours pas connu au juste de quoi il en retourne exactement, et nous ne voulons pas y être mêlés » fut la réponse que le service américain entendit faire passer par le biais du département d’Etat[76]. Mais le désordre qui toucha ces services de renseignement fut aussi l’occasion pour les services de l’Est, guerre froide obligeait, d’exploiter les difficultés de la partie adverse. Dès le 12 novembre 1965, le StB décida de lancer une Opération Départ dont les objectifs étaient d’attirer les soupçons sur le gouvernement américain et la CIA, pour faire croire qu’ils étaient les organisateurs directs du rapt, tout en dénonçant d’une part pour compromettre autant que possible la police, les services de renseignement français et Charles de Gaulle, et d’autre part Hassan II, Oufkir, Dlimi, les cadres du régime, tous présentés comme des « larbins actifs de l’impérialisme » ou des agents de l’espionnage américain. En France, un journaliste du Canard enchaîné (Pipa) contribua à l’opération de déstabilisation du StB[77].

Bien que du point de vue marocain l’opération fut un ratage total, ni le ministre de l’Intérieur, ni le directeur-adjoint de la Sûreté nationale, ni le chef du CAB1 ne furent ennuyés par l’enquête judiciaire qui se déroulait en France. Dès le 3 novembre, l’ambassadeur marocain à Paris, Moulay Ali, fut remplacé par Laghzaoui. Hassan II optait pour le conflit avec Charles de Gaulle. Quant aux truands, ils furent placés sous surveillance du CAB1. Les inculpations d’Oufkir et de Dlimi restèrent non seulement lettre morte, mais le ministre de l’Intérieur devint l’enjeu des rapports diplomatiques[78] entre les deux pays pour quinze ans. Lorsque le procès des protagonistes français débuta le 5 septembre 1966, le souverain marocain tenta une dernière manœuvre dilatoire : le 19 octobre, le commandant Dlimi se présenta au palais de justice et se constitua prisonnier. Cette « initiative personnelle » lui valut cent vingt jours d’arrêt de rigueur et une promotion au grade de lieutenant-colonel. Interrompu le temps de la nouvelle instruction, le procès reprit le 17 avril 1967. Le 5 juin, Dlimi fut blanchi par la cour d’assise de Paris, tandis qu’Oufkir et les truands furent pour leur part condamnés par défaut à la réclusion à perpétuité. Antoine Lopez et Louis Souchon écopèrent de six et huit ans de réclusion. Leroy fut libéré mais sa carrière dans le renseignement était finie. Quant à Oufkir, son aura grandit dans la population autant que son étoile pâlit aux yeux de son souverain. Il sombra dans la boisson et finit par tenter de renverser Hassan II. Il fut exécuté le 16 août 1972. Quelques heures plus tard, les truands furent éliminés. Dlimi mourut dans un accident le 22 janvier 1983. Ainsi s’acheva, du point de vue du renseignement, l’affaire Ben Barka.

Notes:

[1] Jean-Paul Marec, La ténébreuse affaire Ben Barka. Les grandes affaires de ce temps, Paris, Les Presses noires, 1966 ; François Caviglioli, Ben Barka chez les juges, Paris, La Table ronde de Combat, 1967 ; Roger Muratet, On a tué Ben Barka, Paris, Plon, 1967 ; Daniel Guérin, Les assassins de Ben Barka, dix ans d’enquête, Paris, Guy Gauthier, 1975 et Ben Barka, ses assassins, Paris, Syllepse & Périscope, 1991 ; Bernard Violet, L’affaire Ben Barka, Paris, Fayard, 1991 ; René Gallissot, Jacques Kergoat (dir.), Medhi Ben Barka. De l’indépendance marocaine à la Tricontinentale, Paris, Kerthala/Institut Maghreb-Europe, 1997 ; Zakya Daoud, Maâti Monjib, Ben Barka une vie une mort, Paris, Michalon, 2000 ; Maurice Buttin, Ben Barka, Hassan II, De Gaulle, ce que je sais d’eux, Paris, Karthala, 2010 ; Mohamed Souhaili, L’Affaire Ben Barka et ses Vérités, Paris, La Procure, 2012…

[2] Archives de la Préfecture de Police de Paris, E/A 1390 (articles de presse) et HB3 1-9, Renseignements généraux (1965-1967)* ; Archives nationales, Pierrefitte, 19870623/41-42, dossier de la Section des étrangers et des minorités des Renseignements généraux*, 2003327/2, enquête judiciaire (1965-1967), 19920427/42-44, dossier de la Direction générale de la Police nationale (1965-1967) ; Documents diplomatiques français [DDF], 1965-II, 1966-I et 1966-II, Paris/Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères/Peter Lang, 2004 et 2006 ; Roger Faligot, Pascal Krop (RFPK), La Piscine. Les services secrets français 1944-1984, Paris, Seuil, 1985, p. 390-405 ; Pascal Krop (PK), Les secrets de l’espionnage français de 1870 à nos jours, Paris, Lattès, 1993, p. 798-821 (dans les deux cas, il s’agit de documents provenant du dossier de Marcel Le Roy, colonel du SDECE contraint de démissionner suite à l’Affaire).

[3] FOIA CIA et David S. Patterson, Nina Davis Howland (Dir.), Foreign Relations of the United States, 1964-1968, XXIV, Africa [FRUS], Washington, United States Government Printing Office, 1995.

[4] Service historique de la Défense, Département de l’armée de Terre, Vincennes, 6 Q 32/3.

[5] Ignace Dalle, Les trois rois. La monarchie marocaine de l’indépendance à nos jours, Paris, Fayard, 2004, p. 203.

[6] Juris-classeur marocain, Paris, Editions techniques, 1972, p. 219.

[7] Maurice Buttin, op. cit., p. 68.

[8] Gérald Arboit, Des services secrets pour le France. Du dépôt de la Guerre à la DGSE (1856-2013), Paris, CNRS Editions, 2014, p. 269-274.

[9] Stephen Smith, Oufkir. Un destin marocain, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 204.

[10] Bureau central des archives administratives militaires, Pau, 134953.

[11] Cité par Ignace Dalle, op. cit..

[12] Roger Muratet, op. cit., p. 160.

[13] Cité par Ignace Dalle, op. cit., p. 288.

[14] Dlimi était à Pau à l’automne 1956, comme adjoint au commandant de la 1re Compagnie de parachutistes marocains à l’instruction [Jamila Abid-Ismaïl, Calvaire conjugal, Casablanca, Eddif, 2007, p. 53].

[15] Avec les précautions d’usage relatif à tout travail journalistique et éludant les effets sur les forces de sécurité marocaines, cf. Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort. L’Ecole française, Paris, la Découverte, 2004.

[16] Maurice Buttin, op. cit., p. 72 ; Gérald Arboit, op. cit., p. 278-279 ; Raymond Aubrac, Où la mémoire s’attarde, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 233.

[17] Philippe Bernert, SDECE Service 7. L’extraordinaire histoire du colonel Le Roy-Finville et des clandestins, Paris, Presses de la Cité, 1980, p. 89, 268.

[18] FOIA CIA, 51966ec6993294098d509ff5, note de criblage, 19 mars 1963 ; 51966ec6993294098d509ff5, Ugo Antonio Emanuele Dadone (Desdemone), « « colloquio Mediterraneo » Firenze 3/6 octobre 1958 », p. 14.

[19] Yigal Bin-Nun, « La quête d’un compromis pour l’évacuation des Juifs du Maroc », Pardès, n° 34, 2003/1, p. 75-98.

[20] Archives de l’Etat d’Israël (AEI), Jérusalem, Ministère des Affaires étrangères, 2525/9, Easterman à Goldmann, 1er juillet 1957 ; 4317/10/II, télégr. Shneurson suite à sa conversation avec Easterman, 19 janvier 1958 ; 4318/10/II, Easterman à Laghzaoui, 26 novembre 1958. Cf. Yigal Bin-Nun, « The contribution of World Jewish Organizations to the Establishment of Rights for Jews in Morocco (1956-1961) », Journal of Jewish Modern Studies, n° 9/2, 2010, p. 251-274.

[21] Ibid., 4317/10/II, Levinsky lors d’une rencontre d’agents du Mossad à Paris, 7 novembre 1958.

[22] Ibid., 4319/4/1, rapport de Chouraqui, Chouraqui à Castel et Gazit à Castel, 24 mars 1960. Cf. Yigal Bin-Nun, « Chouraqui diplomate. Débuts des relations secrètes entre le Maroc et Israël », Perspectives, Revue de l’Université hébraïque de Jérusalem, n° 15, 2008, p. 169-204.

[23] Archives de l’Úřad pro zahraniční Styky a Informace (AÚZSI), Prague, 43802-20, rapport de Mičke, 1er avril 1960.

[24] AEI, op. cit., 4319/4/2, Caroz à Gazit, 3 avril 1960 ; 2052/84/2, Verad à Maroz, 13 juillet 1960.

[25] AÚZSI, op. cit., Čermák, 25 février 1963.

[26] Ibid., Rezidentura Rabat, 23 mai 1963.

[27] Ignace Dalle, op. cit., p. 288.

[28] AÚZSI, op. cit., Rezidentura Rabat, 23 octobre 1963.

[29] Petr Zídek, Karel Sieber, Československo a Blízký východ v letech 1948-1989 [La Tchécoslovaquie et le Moyen-Orient, 1948-1989], Prague, Ústav mezinárodních vztahů, 2009, p. 220-225.

[30] Medhi Ben Barka, Ecrits politiques 1957-1965, Paris, Syllepse, 1999, p. 199-218.

[31] Ian Black, Benny Morris, Israel’s Secret Wars. A History of Israel’s Intelligence Services, New-York, Grove Press, 1992, p. 179 ; Yigal Bin-Nun, « La quête d’un compromise…, op. cit., p. 83-95.

[32] Stephen Smith, op. cit., p. 232.

[33] Raouf Oufkir, Les invités, Vingt ans dans les prisons du Roi, Paris, Flammarion/J’ai lu, 2005, p. 370-373, citant Y. Bin-Nun, Les relations secrètes entre le Maroc et Israël, 1955-1967, manuscrit et cycle de conférences au Centre Communautaire de Paris, 2004 ; Yigal Bin-Nun, « Les agents du Mossad et la mort de Mehdi Ben Barka », La Tribune juive, 1er avril 2015.

[34] Cf. Karen Farsoun, Jim Paul, « War in the Sahara: 1963 », Middle East Research and Information Project, n°45, mars 1976, p. 13-16 ; Piero Gleijeses, « Cuba’s First Venture in Africa: Algeria, 1961-1965 », Journal of Latin American Studies, vol. 28, n° 1, février 1996, p. 159-195.

[35] Michel Bar Zohar, Nissim Mishal, Mossad les grandes opérations, Paris, Plon, 2012, p. 178-179 et Ronen Bergman, Shlomo Nakdimon, « The Ghosts of Saint-Germain Forest », Yediot Aharonot, 23 mars 2015.

[36] Ahmed Boukhari, Raisons d’Etats. Tout sur l’affaire Ben Barka et d’autres crimes politiques au Maroc, Casablanca, Maghrébines, 2005, p. 89 [ce livre, bourré d’affabulations, doit être manié avec précautions, malgré des éléments issus des permanenciers du CAB1 toujours classifiés].

[37] Ephraim Kahara, « Mossad-CIA Cooperation », International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 14, n° 3, 2001, p. 409-420.

[38] Yigal Bin-Nun, « La négociation de l’évacuation en masse des Juifs du Maroc », Shmuel Trigano (dir.), La fin du Judaïsme en terres d’Islam, Paris, Denoël, 2009, p. 357.

[39] Muhammad Hassanein Haykal, كلام في السياسة (Propos politiques), Le Caire, Al-Misriyya linarch, 2001, cité par Abdelhadi Boutaleb, Un demi siècle dans les arcanes du pouvoir, Rabat, Az-Zamen, 2002, p. 274.

[40] Il n’a produit que deux documentaires, Le ciel et la boue (1961) et Paris secret (1965).

[41] Zakya Daoud, Maâti Monjib, op. cit., p. 347.

[42] Ronen Bergman, Shlomo Nakdimon, op. cit..

[43] Citée par Maurice Buttin, op. cit., p. 230-231.

[44] Ahmed Boukhari, op. cit., p. 103.

[45] Maurice Grimaud, Je ne suis pas né en mai 1968. Souvenirs et carnets (1934-1992), Paris, Tallandier, 2007, p. 270-271.

[46] Roger Muratet, op. cit., p. 163-164.

[47] Cf. les propos d’Ali Benjelloun, in DDF, 1966-1, Beaumarchais, 20 août 1966.

[48] Pièce déclassifiée par la DGSE le 12 novembre 2004, citée par Maurice Buttin, op. cit., p. 407.

[49] Philippe Bernert, op. cit., p. 320-321.

[50] Roger Muratet, op. cit., p. 144-145.

[51] PK, p. 798-800, « Compte rendu de voyage effectué du 8 au 10 mai 1965 », annexé à la note VII/102/010/100 du 17 mai 1965 de Leroy à Richard. Note VII/1912/R du 22 septembre 1965 de Leroy à Bertrand (non publiée) reprise dans RFPK, p. 391-393, note 5140/DG/CAB du 22 décembre 1965 de Jacquier à Zollinger ; Ibid., p. 395-397, Leroy à Bertrand, sd [3 novembre 1965].

[52] Roger Muratet, op. cit., p. 169-174.

[53] Philippe Bernert, op. cit., p. 328.

[54] World’s Press News and Advertisers’ Review, 18 juin 1965, p. 14 ; Roger Muratet, op. cit., p. 221.

[55] Bernard Violet, op. cit., p. 153.

[56] Zakya Daoud, Maâti Monjib, op. cit., p. 347.

[57] Maurice Buttin, op. cit., p. 239, 282.

[58] Note VII/1912/R, op. cit..

[59] Lucien Aimé Blanc, L’indic et le commissaire, Paris, Plon, 2006, p. 242-244.

[60] Philippe Bernert, op. cit., p. 348.

[61] Ibid., p. 350-352 ; Ronen Bergman, Shlomo Nakdimon, op. cit. ; Yigal Bin-Nun, « Les agents du Mossad et la mort de Mehdi Ben Barka », La Tribune juive, 1er avril 2015.

[62] DDF, 1965-II, télegr. N° 3671, 31 octobre 1965.

[63] RFPK, p. 395-397, et PK, p. 807-809, Leroy à Bertrand, sd.

[64] Archives privées, M. Chaussée-Desormes, 13 février 1981.

[65] Philippe Bernert, op. cit., p. 350, 353.

[66] The National Archives, Kew (TNA), Foreign Office, 371/184006, James à Brown.

[67] Philippe Bernert, op. cit., p. 368, RFPK, p. 398, et PK, p. 801, Bertrand à Leroy, 3 novembre 1965.

[68] TNA, op. cit..

[69] Ibid., 16 novembre 1965.

[70] FOIA CIA, série 75-00149R.

[71] Maurice Buttin, op. cit., 434.

[72] Police judiciaire, DST, RG, Préfecture de Police de Paris.

[73] Alain Peyrefitte, op. cit., p. 43.

[74] Ronen Bergman, Shlomo Nakdimon, op. cit. ; Ian Black, Benny Morris, op. cit., p. 204-205.

[75] FOIA CIA, CIARDP-75-00149R000100360072-6.

[76] FRUS, p. 179, McCluskey à Ball, 25 janvier et Rusk à Johnson, 12 février 1966.

[77] AÚZSI, 43802-100.

[78] Cf. DDF 1965-II, télégr. 2299/2300, Couve de Murville à Gillot, 6 novembre 1965.

CNAM, ESDR3C.

Source

#Maroc #Ben_Barka #Israël #Mossad #France