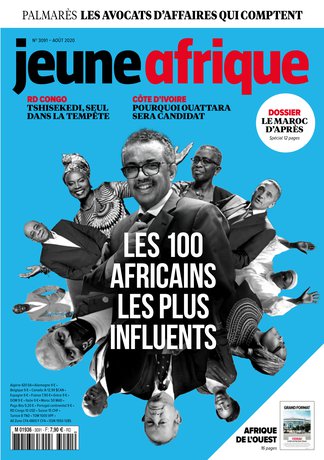

Jeune Afrique, Maroc, Makhzen, François Soudan, France, Françafrique, Béchir Ben Yahmed,

Les documents que le Journal Hebdomadaire s’est procuré attestent d’une relation plus catholique. Les accusations n’ont jamais manqué. Voyons plutôt. Selon les données figurant sur l’échéancier de paiement que le Journal s’est procuré, le Maroc s’est engagé à verser 994.000 euros à DIFCOM, agence de communication et régie publicitaire appartenant au Groupe Jeune Afrique.

Obtenue par Maroc Leaks, une facture prouve que le Makhzen a payé, pour la période 2010-2011, le montant de 700.000 euros au magazine de la Françafrique.

En 2005, le Journal Hebdomadaire a enquêté sur les liens occultes existant entre le Makhzen et Jeune Afrique. Voici le texte intégral de leur enquête :

Le Makhzen finance le Groupe Jeune Afrique

Le Journal Hebdo, 04-10-2005

Comment le régime « finance » le Groupe de Béchir Ben Yahmed pour soigner son image.

Quelle est la vraie nature des liens que tisse le Maroc avec le Groupe Jeune Afrique ? Un coin du voile est désormais levé sur la face cachée des relations, entre le royaume et le groupe de presse Jeune Afrique.

Les documents que le Journal Hebdomadaire s’est procuré attestent d’une relation plus catholique. Les accusations n’ont jamais manqué. Voyons plutôt. Selon les données figurant sur l’échéancier de paiement que le Journal s’est procuré, le Maroc s’est engagé à verser 994.000 euros à DIFCOM, agence de communication et régie publicitaire appartenant au Groupe Jeune Afrique.

Cet échéancier d’encaissement stipule que le Maroc doit s’acquitter de ce montant en trois tranches ou versements, étalés sur un an. Toutefois, les modes de règlement n’ont pas été précisés…

Qu’a obtenu le Makhzen en contrepartie de ces 994.000 euros ? DIFCOM s’est-elle engagée à assurer la publication d’une série d’articles positifs sur le Maroc ? La constellation Jeune Afrique mettait-elle à la disposition du royaume son réseau « France-Afrique » ? Pourquoi payer autant d’argent à ce Groupe pour qu’il soigne l’image du Roi du Maroc ?.

Les échéanciers de DIFCOM attestent qu’en 2002 et 2003, les présidents de pays comme la Mauritanie, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Togo, ou le Rwanda ont assuré au Groupe Jeune Afrique une manne de plusieurs millions d’euros.

Pourquoi le Maroc recourrait-il à ce qui semble bien être des stratagèmes de républiques bananières pour soigner son image ? A noter que l’Algérie passe aussi à la caisse pour un montant quasi égal à celui versé par le Maroc (950.000 euros). Preuve, sans doute, des talents de négociateurs des dirigeants de Jeune Afrique qui savent tirer le maximum des rivalités régionales sur le continent africain.

Les visites du « Grand blond »

Les articles de JAI consacrés au royaume et au roi du Maroc, en 2003 par exemple, se passent de tout commentaire. Les visites de François Soudan, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, au Maroc se suivent et se ressemblent. Elles sont régulières.

Le « grand blond normand », comme l’appellent familièrement ses amis, est royalement accueilli. Logé dans les meilleurs palaces. François Soudan dispose, pendant tout son séjour au Maroc, d’une voiture et d’un chauffeur 24h/24. Ce traitement VIP dont bénéficie le Directeur de la rédaction de Jeune Afrique au royaume fait vraisemblablement partie de ce fameux « contrat de communication ». En tout cas, François Soudan multiplie les « missions spéciales » au Maroc. Il est reçu et briefé par tous les hommes forts du pouvoir comme Fouad Ali El Himma, Hamidou Laânigri, Meziane Belfkih et André Azoulay.

Au Maroc et ailleurs, les accusations pointent constamment du doigt le Groupe Jeune Afrique. Un article du Canard Enchaîné, daté du 8 juin 1994 considère Jeune Afrique, comme le « spécialiste des dossiers de pub politique». Et enchaîne, à propos d’une commande encensant l’ex-dictateur du Togo : « A croire que cirer les pompes du général Eyadema, un peu massacreur sur les bords, ne gêne en rien les dirigeants de Jeune Afrique. Des récidivistes, d’ailleurs ».

Pour développer et rentabiliser ses «marchés » sur le continent noir, Béchir Ben Yahmed profitait de son amitié avec un certain Jacques Foccart, le Monsieur Afrique de la France. Ce dernier, pour mener à bien sa diplomatie parallèle, mettait le patron de Jeune Afrique sur des sujets « porteurs ».

Cette amitié avec l’homme qui joua un rôle de premier plan dans le maintien de la dépendance des pays africains en dit long sur l’action émancipatrice du groupe Jeune Afrique, véritable machine à sous ! Les sommes versées par le Maroc pour s’adjuger les faveurs éditoriales de Jeune Afrique est une pratique qui ne date pas seulement du nouveau règne. Hassan II a souvent eu du mal à gérer BBY.

Une vieille histoire

Tantôt, il profite de ses écrits panégyriques, tantôt, il subit ses foudres «éditoriales ». Cela dépend-il de la générosité du Palais royal ? Il y eut des hauts et des bas. Irrité par la méchanceté de BBY qui n’hésite pas à l’attaquer personnellement dans ses éditos, Hassan II décide d’interdire la diffusion de Jeune Afrique au Maroc pendant toute une décennie, entre 1965 et 1975.

Mais, pendant toute cette période, Ben Yahmed profite du soutien inconditionnel de l’Algérie de Houari Boumediene. « Béchir a eu tout ce qu’il voulait d’Alger. Jeune Afrique était ouvertement pro-algérien et catégoriquement anti-marocain », explique un ancien journaliste rescapé de la boîte, qui coule sa retraite à Paris.

« L’anti-marocanisme » de Jeune Afrique est alors essentiellement décliné par des enquêtes accusant l’implication des barbouzes du roi dans l’enlèvement de Medhi Ben Barka, et des articles soutenant les deux putschs avortés contre Hassan II, en 1971 et 1972.

Des papiers qui portent la signature de Younes Berri, qui n’est autre que l’ancien opposant socialiste exilé à Paris, Hamid Barrada. Toutefois, grâce aux bons offices de Houphouët Boigny, ancien président de la Côte d’Ivoire, et un lobby pro-marocain mené par Serge Guetta, un financier parisien, ami de Ben Yahmed et André Azoulay, alors directeur commercial du groupe français Scoa, les relations entre Rabat et Jeune Afrique reprennent de plus belle.

Profitant d’un incident avec l’Algérie, Ben Yahmed ferme, sans hésiter, son bureau à Alger en février 1975, tourne le dos à Houari Boumediene et entame une nouvelle page avec le Maroc. Désormais, BBY compte sur ses appuis dans l’entourage du Roi « C’était Mohamed Cherkaoui, alors ambassadeur du roi dans l’Hexagone et son beau-frère qui était l’émissaire de Hassan II auprès de Jeune Afrique », nous révèle cet ancien collaborateur de Jeune Afrique.

A quelques mois de la Marche verte, Jeune Afrique lâche Alger et épouse, corps et âme, la thèse de Hassan II, conseillé par Ahmed Réda Guédira.

L’hebdo va d’ailleurs jouer un grand rôle dans la médiatisation de sa version du dossier Sahara auprès d’une grande partie de l’Afrique francophone. A la manière d’un attaché de presse… Boumediene fulmine, il se sent trahi. Lui qui comptait beaucoup sur Ben Yahmed et son canard dans sa campagne de propagande en faveur de la RASD.

Au sein même de la rédaction de la rue d’Auteuil, trois journalistes défendent, depuis quelques années déjà, la cause marocaine. Il s’agit de l’Algérien Hamza Kaidi, du Tunisien Abdelaziz Dahmani et du Marocain Mohamed Selhami. Ce trio dispose d’un bon carnet d’adresses au royaume. Leurs rapports avec les décideurs marocains sont plus qu’excellents. Ce qui arrange inévitablement les affaires de Ben Yahmed. Ce dernier accueille, les bras ouverts le général Ahmed Dlimi, un de ses contacts marocains les plus privilégiés, à chacun de ses passages à Paris.

« Avec Dlimi, Ben Yahmed finissait toujours par avoir ce qu’il voulait du Maroc », nous explique-t-on. La lune de miel entre Rabat et Jeune Afrique ne va pas pour autant être affectée par la mort subite de l’ex-patron du CAB1. Et puis, en pleine guerre du Sahara, Hassan II a toujours besoin des « précieux services » du magazine des « présidents africains ».

Driss Basri, ministre de l’Intérieur et de l’Information, l’a d’ailleurs très bien compris. Il répond favorablement à toutes les sollicitations et les démarches de François Soudan, désormais le journaliste attitré et l’émissaire officiel de Ben Yahmed au Maroc.

Opération séduction à 1 million

« Pendant plusieurs années, nous avons financièrement soutenu Jeune Afrique Et l’on n’a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire leurs doléances qui étaient récurrentes », reconnaît D.Basri.

Ce dernier confie ainsi à Othmane Bouabid, son chef de Cabinet, la gestion du « dossier Jeune Afrique ». Le soutien financier auquel fait allusion l’ancien ministre de l’Intérieur se répartit globalement en éditions spéciales et autre manne publicitaire des annonceurs institutionnels publics marocains, voire même privés.

Après son retrait spectaculaire de l’OUA, en 1984, Hassan II ne peut pas se permettre pour autant le luxe de la politique de la chaise vide. Il a compris que la bataille du Sahara se joue aussi dans les médias. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée générale des Nations Unies à New York, en 1985, le Maroc commande à Jeune Afrique une édition spéciale de cent mille exemplaires consacrée au dossier du Sahara, en trois langues. Mais en raison d’un problème technique, la photo de Hassan II en couverture de cette édition a été déformée. Les Marocains ont demandé et obtenu son ramassage. Trois semaines plus tard, Béchir Ben Yahmed exige et finit tout de même par être payé malgré son édition ratée. L’opération aurait coûté la bagatelle de 1 million de francs français.

Mais Hassan II en a ras-le-bol. La chute du mur de Berlin, le cessez-le-feu avec le Polisario en 1991 et le plan de référendum proposé par l’ONU, finissent par convaincre Hassan II de la caducité de son « partenariat » avec Jeune Afrique.

« Nous avons alors décidé d’arrêter notre collaboration pour des considérations mutuelles, en 1993 » (sic !), dira D. Basri. Ce dernier avoue même avoir personnellement donné quelque temps après l’ordre d’interdire la distribution de Jeune Afrique au Maroc, et ce à maintes reprises.

Malgré ce « divorce », Jeune Afrique a continué à souffler le chaud et le froid sur Hassan II, depuis sa maladie jusqu’à son décès, et même après ! Dans Jeune Afrique n°2012, du 30 juillet au 9 août 1999, qui contient un spécial sur la mort de Hassan II, Béchir Ben Yahmed fait d’une pierre deux coups. Il instruit un procès de Hassan II à titre posthume et envoie des messages codés à son successeur. Messages que son entourage aurait finir par recevoir cinq sur cinq !

Le trône « Peopolisé »

Cette évolution est intéressante car elle souligne une régression notable dans la gestion de l’image du nouveau règne. Déjà, Hassan II avait pu se passer des services d’une presse « commerciale » puisque les réformes entamées durant les dernières années de son règne se « vendaient toutes seules ».

La presse économique internationale a, la première, souligné les réformes économiques du Royaume avec, notamment, un programme de privatisation et de réforme des marchés financiers qui a suscité les commentaires favorables des quotidiens d’affaires les plus crédibles.

Le Financial Times consacre ainsi, dès 1994, un supplément, à la tonalité positive, sur l’économie marocaine. Avec l’alternance et la nomination d’Abderrahman Youssoufi à la tête du gouvernement, Hassan II réalise une formidable opération de marketing politique. La très anti-monarchiste «l’Huma » titre un de ces articles sur le royaume en avril 1999, c’est-à-dire 4 mois avant le décès de Hassan II : « Le printemps marocain ».

L’avènement du règne de Mohammed VI est accueilli avec encore plus d’enthousiasme. Le Wall Street Journal se fend d’un article, à la limite du dithyrambe, pour saluer l’arrivée du nouveau roi.

Time Magazine publie la première interview du successeur de Hassan II avec reportage photo à l’appui. Avec les premiers errements, et notamment les dérapages sécuritaires, l’image du régime s’étiole. Les architectes de la communication de la monarchie réagissent par la «peopolisation » de la famille royale avec l’octroi d’un accès privilégié aux reporters de Paris Match.

L’autre réaction, nous le savons aujourd’hui, est le retour des bonnes vieilles méthodes avec ce cher Jeune Afrique. L’année 2003 est symptomatique de ce revirement. Pourquoi ? D’abord parce que c’est l’année, avec 2002, où l’existence d’un contrat de communication entre le Maroc et Difcom est prouvée.

Mais aussi parce que 2003 est l’année où, depuis l’accession de Mohammed VI au trône, le pouvoir a le plus eu besoin de « communiquer » avec la communauté internationale et avec les Marocains. Flash-back. 2003 est sans conteste l’« annus horribilis » pour le Maroc. Tout d’abord avec les attentats de Casablanca le 16 mai qui traumatisent l’opinion et relancent le débat sur la place des islamistes en politique. Mais aussi avec l’encaissement d’un sérieux revers diplomatique lorsque Washington avalise le plan Baker II rejeté par un Maroc sommé de faire une contre-proposition.

A cela s’ajoutent des éléments de politique intérieure déstabilisants pour le régime : le sempiternel débat sur la sacralité du roi dans une hypothétique réforme de la Constitution, des rumeurs portant sur des irrégularités lors du scrutin de septembre 2002, la montée du PJD et d’Al Adl wal Ihsane… Sans oublier un durcissement à l’encontre de la presse indépendante comme en témoigne l’affaire Ali Lmrabet.

Dès lors, on devine les tentations du régime : rebondir sur les attentats de Casablanca pour positionner le roi au sein d’une nouvelle donne alors qu’il entre dans sa 4è année de règne et prête le flanc à un vrai premier bilan. Et, pourquoi pas, au passage, en profiter pour affaiblir les islamistes, grand défi à la monarchie pour les années à venir et cette presse dite « indépendante » qui stigmatise chaque faux pas ? Résultat : ballottée au rythme de l’actualité, l’image du royaume se ternit au point que de réelles avancées comme la réforme de la Moudawana ne suffisent plus à redorer son blason. D’où la tentation d’emprunter des chemins de traverse…

#Maroc #France #Jeune_Afrique #François_Soudan #Françafrique