Maroc, Algérie, Maghreb – Les Marocains sont trop serviles

Les Marocains ? Ils sont généreux, hospitaliers, travailleurs, braves, mais fourbes et serviles. Les Marocaines ? Elles ont la cuisse légère, sont bonnes vivantes mais sacrément portées sur la sorcellerie et la magie noire. Pour qualifier leurs voisins, les Algériens ne manquent pas d’adjectifs.

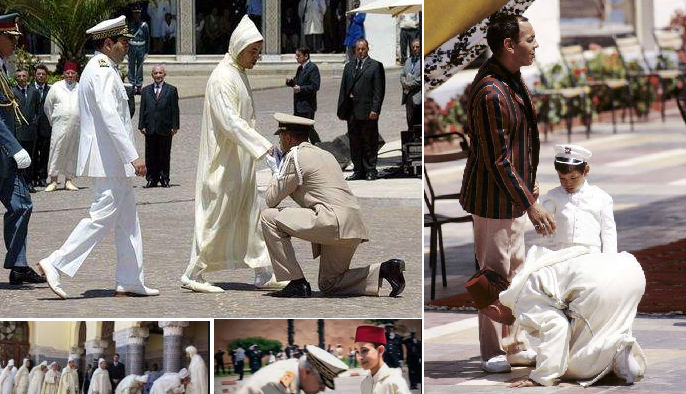

D’une manière générale, les Algériens complimentent leurs voisins plus qu’ils ne les dénigrent. Naturellement, les deux pays sont unis par de lointains liens. Bien sûr, les gens d’Alger, d’Oran, de Tlemcen ou de Tizi-Ouzou considèrent les gens de Fès, de Marrakech, d’Agadir ou de Tanger comme des « frères ». Évidemment aussi, les Algériens n’apprécient pas la tendance de leurs voisins à donner du « sidi » et du « moulay » à tout bout de champ. Ils n’aiment pas non plus le « baisemain », ce protocole marocain qu’ils jugent ridicule et dégradant. Mais, au-delà des clichés auxquels il est difficile de ne pas succomber, comment les Algériens perçoivent-ils véritablement les Marocains ?

« Ils sont courageux. » L’homme qui parle, Youssef, est un ex-militaire. Sa route a croisé à maintes reprises celle de dizaines de Marocains entrés clandestinement à Béchar et à Tindouf, deux villes situées à la frontière algéro-marocaine. Le métier de Youssef consistait à surveiller cette frontière et à traquer les clandestins. Dans ces vastes étendues désertiques, on peut rencontrer d’authentiques espions déguisés en bergers ou de pauvres soldats de l’armée royale égarés dans le désert. Il arrivait que Youssef interroge brutalement ces Marocains, capturés par les services de sécurité. « Lemrarka [les Marocains, en arabe dialectal] ont du courage. Ils ne parlent pas facilement et rares sont ceux qui pleurent ou font dans leur « froc », dit Youssef. Je me souviens d’un officier espion qui nous a baladés un mois durant. Il a fini par craquer lorsqu’on lui a fait subir un chantage sexuel. »

Aujourd’hui, Youssef n’éprouve ni remords ni plaisir malsain à l’évocation de ses souvenirs, plutôt de la compassion. « Ces pauvres Marocains étaient souvent des fils de paysans, comme nous. Je n’aimais pas ce que je faisais, mais la sécurité du pays passait avant tout. »

Lorsque Youssef quitte les rangs de l’armée, il se retrouve au chômage. Pour vivre, il vend de la drogue. L’ouverture des frontières entre le Maroc et l’Algérie en 1988 est une aubaine pour les trafiquants algériens et les producteurs marocains. Faute de travail « honnête », Youssef devient contrebandier. Avec ses copains, il parcourt l’Atlas marocain pour acheter du kif et le revendre à Alger. Surnommée la capitale de la zetla (drogue, en dialectal), la région de Ketama, dans le Rif, est connue de tous les contrebandiers. On y achète, dit-on, le meilleur cannabis de tout le royaume.

Dans les montagnes du Rif, Youssef découvre des « paysans simples, des gens honnêtes et accueillants ». Lors d’une virée avec une bande de trafiquants, il s’égare dans les maquis rifains. Au bout de dix jours d’errance, ses économies presque épuisées, il finit par trouver le village des producteurs de haschich. L’accueil est aussi simple que chaleureux. « Vous êtes d’abord nos invités avant d’être nos clients », lancent les villageois. La soirée, arrosée avec du vin bon marché et du kif de première qualité, s’achève dans un cabaret local. Aux frais des Marocains.

Le lendemain, les Algériens repartent avec deux kilos de drogue, payés à moitié prix. Dans l’euphorie de la transaction, ils oublient vêtements, cassettes et poste-radio. « Quatre mois plus tard, j’étais de retour à Ketama, raconte Youssef. Mes affaires étaient repassées et le transistor soigneusement gardé par le propriétaire de la maison. » Petites délicatesses de marchands de drogue à l’intention de bons clients ? Pas du tout, répond Youssef. « Nous avions droit à un traitement de faveur parce que nous étions algériens. En fait, ajoute-t-il, Marocains et Algériens s’entendent très bien. Ce sont leurs dirigeants qui se font la guerre. »

Abdelatif est, en quelque sorte, un membre de cette caste de dirigeants qui évoluent entre guerre et paix depuis quarante ans. Ex-ministre et ancien ambassadeur, il est de ceux qui connaissent bien le royaume chérifien et apprécient la compagnie de ses « sujets ». « Je n’ai jamais eu d’amis tunisiens dans le corps diplomatique. Les seuls Maghrébins pour lesquels nous avons de l’estime sont les Marocains », affirme-t-il. Et « pan » sur le bec des Tunisiens, amis aussi des Libyens ! Pourquoi donc tant de bienveillance ? Parce que les Algériens ont une dette de reconnaissance à l’égard du Maroc. Durant la Révolution, dirigeants et population du royaume ont fait preuve d’une solidarité sans faille. À cette époque, Oujda servait de base arrière à ce qu’on appelle « le groupe d’Oujda ». Oujda, c’était l’armée des frontières. C’était aussi Ben Bella, Boumedienne, Boussouf et, bien sûr, un certain Abdelaziz Bouteflika, natif de cette ville, considérée comme la plus algérienne des villes marocaines.

Les exemples de la solidarité marocaine sont nombreux. Lorsque Abdelaziz Bouteflika se rend en France en 1961 pour rencontrer les dirigeants du FLN, détenus au château d’Aulnoy, il voyage avec un vrai-faux passeport délivré par l’administration marocaine. Et qui était l’avocat de ces chefs du FLN ? Abderrahmane Youssoufi, leader de la gauche marocaine et futur Premier ministre du gouvernement d’alternance sous Hassan II.

Mais, pour les Algériens, le Maroc c’est aussi et surtout un roi : Mohammed V. L’un des plus célèbres boulevards d’Alger ne porte-il pas son nom ? Pourquoi donc ce souverain marocain demeure-t-il populaire en Algérie plus de quarante ans après sa mort ? Parce qu’il a ouvertement soutenu le FLN. N’est-ce pas lui qui a mis à la disposition de cinq dirigeants du FLN l’avion de la compagnie marocaine Air Atlas qui devait les amener à Tunis, avant que l’appareil ne soit détourné par l’armée française ? Cet épisode de l’histoire est encore enseigné dans les collèges d’Algérie.

S’il est vrai que les Algériens cultivent une certaine antipathie pour les rois et les reines, pour les princes et les émirs, ils vouent, paradoxalement, une grande estime au père de Hassan II. Dans certaines maisons d’Oran, de Maghnia ou de Tlemcen, on peut encore voir, accrochés aux murs, les portraits de Mohammed V, aux côtés des photos de Messali el-Hadj et de celles de Houari Boumedienne. Jeune sultan, Mohammed V avait promu chambellan le vieux fqih Mohamed Mammeri, oncle de l’écrivain algérien Mouloud Mammeri. La famille Rahal, dont l’un des membres exerce aujourd’hui les fonctions de conseiller auprès du président Bouteflika, n’avait-elle pas ses entrées à la cour royale ?

Si Mohammed V est encore adulé, qu’en est-il de son fils et de son petit-fils ? Pour la majorité des Algériens, Hassan II, surnommé « Hassan Dos », est indissociable de « la guerre des Sables » et de l’affaire du Sahara occidental. La première a coûté la vie à de jeunes soldats de part et d’autre, et la seconde empoisonne toujours les relations entre les deux peuples. Houari Boumedienne au pouvoir, les Algériens raillaient à loisir ce monarque « qui passait son temps à jouer au golf, à monter à cheval et à embastiller ses opposants ». De Maghnia à Annaba, on se repassait une légende pour illustrer la suprématie de l’armée algérienne sur les Forces armées royales. Nous sommes au milieu des années 1970, au plus fort de la tension entre l’Algérie et le Maroc. Chadli Bendjedid, alors chef de la région militaire d’Oran, s’adresse à Boumedienne avec aplomb : « Accordez-moi deux heures et je vous ramène la tête de Hassan II sur un plateau d’argent. » Bien sûr, Chadli n’a jamais tenu de tels propos, mais allez convaincre ses compatriotes du contraire.

Rancuniers, les Algériens, envers Hassan II ? En tout cas, ils sont nombreux à ne pas lui pardonner cette malheureuse phrase prononcée en 1992, alors que le pays sombrait dans le chaos islamiste : « L’Algérie est un laboratoire intéressant. » Hassan II, un monarque hautain et dédaigneux ? Un ancien ministre se souvient : « Avec Ben Bella, il était arrogant et méfiant. Avec Boumedienne, il était admiratif et respectueux, et avec Chadli, il était condescendant. » Et avec Bouteflika ? Même au plus fort de la crise algéro-marocaine, témoigne un ami du chef de l’État, les deux hommes n’ont jamais coupé les liens. On raconte que Bouteflika, loin du pouvoir, entretenait des relations courtoises avec le roi défunt.

Mais Hassan II et son fastueux protocole agacent les Algériens. En juin 1988, lors du sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA) à Alger, le roi refuse poliment de partager un café en compagnie de ses homologues maghrébins. Il est alors rejoint par une escouade de domestiques pour un cérémonial du thé qui laisse les Tunisiens et les Mauritaniens admiratifs, mais pas les Algériens. Ces rituels imposants et ces cérémonials grandioses exaspèrent parce qu’ils sont perçus comme une marque de mépris et de dédain envers le pays hôte. En prévision du sommet de la Ligue arabe organisé à Alger en 1988, les services de la présidence réquisitionnent un étage entier de l’hôtel Aurassi pour la délégation marocaine. Méfiant, Hassan II refuse d’y séjourner et préfère le confort de son bateau qui mouille au large de la baie d’Alger. Le jour, les serviteurs du roi, portant djellabas blanches et babouches, défilent vers l’hôtel pour être aux petits soins avec le souverain et sa délégation. Évidemment, ce spectacle suscite les sarcasmes des Algérois. Ils ne se gênent pas pour qualifier ces valets de « pingouins ».

Quid du jeune Mohammed VI ? Peu connu, on le soupçonne de prendre de haut ses voisins. Il est vrai que les photos publiées dans la presse algérienne – lunettes noires, visage fermé et regard hostile – ne contribuent pas à donner de lui une image sympathique.

Ce que les Algériens ne supportent pas chez leurs voisins ? Leur côté servile et docile. Le Marocain se couche devant le policier, il fait des courbettes aux fonctionnaires de l’administration et il baise la main du roi. Ah ! ce rite du baisemain ! Une tradition incomprise et un geste inconcevable en Algérie. Ce qui surprend aussi au Maroc, c’est l’omniprésence des portraits de la famille royale. Les photos de Mohammed VI, de Hassan II et des princesses sont accrochées dans tous les bâtiments publics, dans les maisons, dans les cafés, dans les gares et même dans les rues, où elles se vendent comme des petits pains. Un couple d’enseignants d’Oran, en visite chez des amis à Tanger, ose la question qui fâche : « Pourquoi les Marocains aiment-ils tant leur roi ? » Réponse des Marocains : « Pourquoi les Algériens détestent-ils tant leurs dirigeants ? » Là réside peut-être le principal point de divergence entre les deux peuples. Les premiers, traditionnellement réfractaires au pouvoir central, ne peuvent s’imaginer vivre sous une monarchie. Les seconds trouvent le système politique algérien instable et ingérable.

L’ouverture des frontières en 1988 a permis aux deux peuples de se retrouver après tant d’années de séparation. Ce rabibochage a été l’occasion pour une nouvelle génération d’Algériens de découvrir un pays qu’ils connaissent peu, sinon très mal. Toutefois, au risque de choquer, force est de reconnaître que les Algériens ne se rendent pas au Maroc pour faire du tourisme, à l’instar des Occidentaux. Ils s’y rendent pour acheter des babioles, pour se procurer de la drogue, mais aussi pour profiter des plaisirs de la chair. Ils sont persuadés que les Marocaines vendent leurs charmes facilement. Un journaliste oranais, en vacances avec sa petite fille dans la région d’Al-Hoceima, dans le nord du royaume, a été surpris par la proposition audacieuse d’un hôtelier : « Si vous souhaitez passer une soirée en compagnie galante, nous pouvons satisfaire tous vos goûts. » Un médecin raconte que ses amis se rendaient fréquemment au Maroc pour s’encanailler. « Certaines familles sont tellement pauvres que leurs filles s’adonnent à la prostitution », précise-t-il.

Beaucoup d’Algériens sont de toute façon convaincus que la femme marocaine est une créature plutôt facile. Facile mais redoutable parce qu’elle maîtrise l’art de l’envoûtement et de la magie noire. Les Marocaines, des expertes en sorcellerie ? Lorsqu’on visite le Maroc, on est frappé par l’usage fréquent des talismans, des amulettes et autres mixtures, censées accroître le plaisir sexuel, ligoter la puissance d’un homme ou faire céder une femme qui se refuse à son mari.

S’il y a deux Marocains qu’on aime par-dessus tout en Algérie, c’est bien Djamel Debbouze et Gad Elmaleh. Les Algériens connaissent par coeur les sketchs et les répliques de Djamel. Son dernier spectacle, 100 % Debbouze, figure parmi les meilleures ventes de DVD pirates. Quant à Gad Elmaleh, c’est simple : tout le monde est convaincu qu’il est algérien. N’est-il pas le seul acteur marocain à avoir joué successivement dans deux films « made in Algérie » ? Gad a fait ses premiers pas au cinéma dans Salut Cousin de l’Algérien Merzak Allouache, avant de camper le rôle d’un travesti algérois, en exil à Paris, dans Chouchou, du même réalisateur. « Gad est marocain ? Non, jamais ! Tu te trompes, mon frère ! Il est aussi algérien que l’est Madjer », vous dira le quidam d’Alger ou d’Oran.

Par FARID ALILAT, lintelligent.com

Algérie-dz.com, 08/04/2005

#Maroc #Algérie #Baisemain #MohammedV #Avion_FLN #Trahison #Cannabis #HassanII #MohammedVI