DANS UN ENTRETIEN EXCLUSIF AU MAGAZINE HEBDOMADAIRE FRANÇAIS, « LE POINT » : Le Président dit absolument tout !

Quand les équipes du nouveau président entrèrent pour la première fois dans le palais d’El Mouradia, en décembre 2019, l’endroit semblait quasi abandonné. Depuis que le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, malade, s’était calfeutré en 2013 dans sa résidence médicalisée à Zéralda, sur la côte ouest algéroise, ce haut lieu du pouvoir s’était transformé en une administration ronronnante, à peine gérée par le frère- conseiller, Saïd Bouteflika, et où régnaient le silence et des ombres pressées.

En cette matinée printanière de mai, le palais d’El Mouradia, niché sur les hauteurs d’Alger-Centre, fait resplendir le jardin de sa résidence, dominé par un ficus centenaire et bercé par la fontaine en cascade aux faïences azur. À l’entrée, l’ancien court de tennis où jouait l’ex-chef de l’État Chadli Bendjedid (1979-1992), le dernier président à avoir mis en place une communication innovante, posant même avec sa famille pour la presse étrangère, avant la glaciation qui s’ensuivit. Depuis, l’image du pouvoir algérien est celle du portrait officiel, raidie, spartiate, « militaire », jusqu’à l’artifice d’un président muet et grabataire. Au bout de vingt ans de règne, Bouteflika sera remplacé, comble du mépris et du surréalisme, par un « cadre », c’est-à-dire un portrait que les « hommes » de l’ex-président brandissaient, extatiques, lors des meetings. Trente ans de grisaille ombrageuse, de rumeurs de décès, d’apparitions fantomatiques, de complots, de théories d’usurpation et, surtout, de silence… le pouvoir en Algérie a des mœurs de clandestinité et des rites d’invisibilité.

À 11 heures passées, sur une terrasse ombragée, le chef de l’État algérien reçoit ses intervieweurs. Il leur consacre plusieurs heures. Son discret staff, réduit au maximum, s’éparpille sous les arcades mauresques de cette résidence adossée au « cabinet », le bureau du président, un peu plus haut, auquel on accède en traversant le jardin. L’image bucolique tranche avec la double sinistrose de la présidence fantomatique des derniers mandats de Bouteflika et avec le cliché en noir et blanc d’un pouvoir opaque et renfermé. « Vous avez trop de questions », commente, tout sourire, Abdelmadjid Tebboune en invitant à prendre le café.

Traversée du désert. L’homme revient de loin, et pas seulement d’une longue convalescence après son infection au Covid-19 et une opération au pied en Allemagne, mais d’une traversée du désert, une ostracisation violente après son mandat éclair (trois mois) de Premier ministre en 2017. Un record dans la République algérienne, pour avoir déclaré la guerre aux « forces de l’argent » et à leur clan politique proche du frère de Bouteflika, Saïd. Cet énarque, ce fils du Sud-Ouest saharien qui lui a légué le calme et la cordialité des gens du désert, à la carrière préfectorale qui remonte aux années 1970, sait, depuis la disgrâce subie, que le pouvoir peut aussi être un enfer derrière l’apparat du prestige et de la puissance. Les intrigues le rattrapent, même lors de la présidentielle de décembre 2019, décriée par le Hirak, qui poursuivait ses manifestations antisystème : donné pour favori, il subit une campagne médiatique violente, et une partie du personnel politique hérité de l’ère Bouteflika se mobilise contre lui – aujourd’hui, des officiers du renseignement sont derrière les barreaux pour avoir comploté et tenté de manipuler les résultats de l’élection à ses dépens…

Pilier. À des intimes, après cette bataille feutrée au sein même du pouvoir, il confie : « Je n’ai plus rien à perdre parce que j’ai tout perdu. Si je suis élu, ce n’est pas pour finir en autocrate. » Abdelmadjid Tebboune assume ses postes de ministre sous Bouteflika, défendant son bilan à l’Habitat par exemple, où il créa une formule d’accès au logement pour la classe moyenne, « pilier de stabilité d’une société », selon lui. À ses yeux, il a servi l’État, pas la fratrie Bouteflika.

Vis-à-vis de la France, celui qui suivait en même temps les cours de l’école coranique et de l’école française veut imposer une position nuancée : pas d’hostilité automatique, mais pas de rapports de suzerain à vassal. « Il respecte ceux qui le respectent, c’est son principe aussi pour la diplomatie », souligne un proche.

Sans filet. Ce n’est pas la première fois que Tebboune se prête au jeu des questions-réponses, mais le dispositif est différent : une interview longue et fouillée menée pour un grand hebdomadaire français par deux journalistes et écrivains algériens vivant en Algérie. Au-delà de l’interview, c’est symboliquement une intrusion dans « l’unique et véritable centre du pouvoir en Algérie », pour reprendre les mots d’un conseiller du palais. L’interview est ouverte, sans filet, nous assure-t-on. Notre photographe est autorisé à circuler et à prendre ses propres photos, et Tebboune s’y prête : debout, assis, marchant, souriant ou conversant de façon détendue. Ces gestes de grande banalité pour des Occidentaux ont ici tout leur sens : le pays est cycliquement la proie de rumeurs sur la maladie du président du moment, son état de santé, sa mobilité physique et sa capacité à gérer le pays et ses crises. Il fallait des réponses et aussi presque des « preuves de vie ». Après un long café en « off », le « on » se fait dans le bureau du président. Abdelmadjid Tebboune demande à mener l’entretien sans la présence de ses équipes qui nous laissent presque seuls.

Le Point : Vous avez repris les rênes du pouvoir neuf mois après la chute d’Abdelaziz Bouteflika, lors de la présidentielle de décembre 2019 : dans quel état aviez-vous trouvé le pays ?

Abdelmadjid Tebboune : Le pays était au bord du gouffre. Heureusement qu’il y a eu le sursaut populaire, le Hirak authentique et béni du 22 février 2019, qui a permis de stopper la déliquescence de l’État en annulant le cinquième mandat, qui aurait permis à la « issaba » [le « gang », conglomérat d’oligarques et de hauts responsables, NDLR], ce petit groupuscule qui a phagocyté le pouvoir et même les prérogatives de l’ex-président en agissant en son nom, de gérer le pays. Il n’y avait plus d’institutions viables, seuls comptaient les intérêts d’un groupe issu de la kleptocratie. Il fallait donc reconstruire la République, avec ce que cela implique comme institutions démocratiques.

Touché par le Covid, vous avez été absent d’Algérie. Cette absence a-t-elle affecté votre exercice du pouvoir ?

Affecté non. Retardé le programme des réformes, oui. Mais nous avons réussi à faire en sorte que l’État fonctionne en mon absence. Preuve en est que la réhabilitation des institutions que j’ai entamée avait fonctionné. Par ailleurs, j’ai pu faire le bilan sur mon environnement immédiat et les projets que nous avons lancés. Certains ont pensé que c’était le naufrage – et vous savez qui quitte le navire dans ces cas-là -, mais j’ai pu constater, avec fierté, toute la fidélité de l’armée, avec à sa tête le chef d’état-major Saïd Chengriha. Nous nous appelions tous les matins.

Qu’est-ce que votre traversée du désert entre 2017 et 2019 vous a appris sur le pouvoir ?

Pour avoir exercé un peu plus de cinquante ans au service de l’État, depuis ma sortie de l’ENA en 1969, je sais qu’il est très difficile de faire de l’opposition à l’intérieur même du système. Pourtant, j’en ai fait, j’étais une sorte de mouton noir. On m’a envoyé comme wali [préfet] aux postes où il y avait le plus de problèmes. On m’avait collé une étiquette de « tête dure », parce que je ne me privais pas de dire ce que je pensais.

En 2017, j’étais déjà convaincu que l’Algérie allait droit dans le mur, que si la déliquescence des institutions se poursuivait, elle allait aussi impacter l’État-nation même, pas uniquement le pouvoir. On ressemblait de plus en plus à une république bananière, où tout se décidait dans une villa sur les hauteurs d’Alger [à Ben Aknoun, lieu de rencontre des oligarques et de leurs relais du pouvoir, NDLR]. Les institutions étaient devenues purement formelles, à l’exception de l’armée, qui a pu sauvegarder sa stature.

Il fallait donc agir et j’ai proclamé, en tant que Premier ministre, devant le Parlement, que le salut viendrait de la séparation de l’argent et du pouvoir. Ma famille et moi en avons payé le prix, mais cela fait partie du risque de l’exercice du pouvoir.

Quand le pouvoir est gangrené par les intérêts personnels, il se défend à sa manière. S’attaquer à ce système peut devenir mortel. Très dangereux.

Comment le président peut-il mener des réformes politiques sans un parti de soutien, sans l’adhésion de l’opposition, sans société civile autonome, et avec une administration héritée de l’ancien système ?

Une partie de l’administration, censée être neutre et servir les administrés, s’est mise au service des lobbys de la kleptocratie, que l’on appelle à tort « oligarchie », car il s’agit plutôt d’un groupe de voleurs.

Je n’ai pas été le candidat d’un parti, mais celui du peuple et de la jeunesse, deux piliers sur lesquels je compte beaucoup. Une multitude de nos partis ne sont pas représentatifs d’un courant d’idées, mais sont construits autour d’une personne qui s’éternise à leur tête, sans aucune volonté d’ouverture ou de réforme… Attention, je ne dis pas que je ne crois pas en la classe politique, mais elle représente peu de chose par rapport à un peuple. Tous les partis réunis ne totalisent pas 800 000 militants, alors que nous sommes près de 45 millions d’Algériens ! Plus tard, peut-être, lorsque les institutions auront repris leur place et leurs fonctions, libérées du diktat de l’argent sale, on pensera à créer un parti présidentiel. Mais pas pour le moment.

Vous dites « plus tard » : justement, pensez-vous avoir besoin d’un second mandat ?

Très honnêtement, je n’y pense pas. Ma mission est de remettre sur pied mon pays, lutter contre les passe-droits, reconstruire les institutions et faire que la République appartienne à tout le monde. Un autre mandat ? Je ne sais pas. On n’est qu’au début de mon mandat.

Opposition et activistes dénoncent les arrestations dans les rangs du Hirak et les entraves au travail des médias…

Je n’utilise plus ce mot (Hirak) parce que les choses ont changé. Le seul Hirak auquel je crois est le Hirak authentique et béni qui a spontanément rassemblé des millions d’Algériens dans la rue. Ce Hirak-là a choisi la voie de la raison en allant à l’élection présidentielle. Il n’a pas écouté le chant des sirènes qui le poussait à aller vers une période transitoire, et dix millions d’Algériens sont allés voter. Une minorité a refusé l’élection. Je pense que tout Algérien a le droit de s’exprimer, mais je refuse le diktat d’une minorité.

De plus, je m’étonnerai toujours du fait qu’un démocrate, qui se définit comme tel, rejette les urnes et prône la désignation. Quand il ne rejette pas l’opinion de la majorité, ce qui est en soi antidémocratique. Pourquoi voulez-vous désigner des personnes pour diriger le pays ? Qui êtes-vous ? Qui vous a fait roi ? « Qui t’a rendu si vain/Toi qu’on n’a jamais vu les armes à la main », pour reprendre Le Cid !

Aujourd’hui, dans ce qui reste du Hirak, on trouve de tout, il y en a qui crient « État islamique ! » et d’autres qui scandent « pas d’islam ! ». Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n’est pas le Hirak originel. C’est très hétéroclite.

En février, vous avez libéré la quasi-totalité des détenus du Hirak. Pourquoi ce raidissement actuellement ?

Lorsque les marches, après la présidentielle, rassemblaient encore de 20 000 à 25 000 manifestants à travers le pays, j’ai été le premier à tendre la main aux gens du Hirak et à les recevoir. Dans mon premier gouvernement, on compte cinq ministres qui en sont issus. Des personnes que j’avais vues m’insulter dans des vidéos ! Ensuite, on a commencé à libérer des détenus pour arriver à 120 relaxés. Les gens continuaient à me critiquer, mais j’ai continué à faire des gestes. J’ai l’impression que cela a été interprété comme une faiblesse. Les gens pensaient qu’on était dos au mur. Ils se trompaient. Pour moi, le manifestant et le policier qui maintient l’ordre public sont les enfants de la même République. Je n’ai pas le droit de les laisser s’affronter. D’autant plus que les appels à la violence étaient clairs. Tant qu’on était au stade des idées, il n’y avait pas de problème, mais les appels à la violence, c’est autre chose.

Pourquoi Rachad (mouvement d’opposition en exil formé notamment des ex-FIS) et le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) ont-ils officiellement été déclarés mouvements terroristes ?

Parce qu’ils se sont eux-mêmes déclarés tels. Rachad a commencé à mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour affronter les services de sécurité et l’armée. Le MAK a tenté d’agir avec des voitures piégées. Face aux appels à la violence, la patience a des limites.

Comment se présentent les élections législatives du 12 juin alors qu’une bonne partie de l’opposition a choisi de boycotter le scrutin ?

On ne voit pas les choses de la même manière. Ce que j’observe à travers tout le pays ne dit pas que les Algériens, dans leur majorité, sont opposés aux élections législatives.

Vous me dites une « bonne partie de l’opposition » : combien sont-ils ? Au vu des instruments de mesure dont nous disposons, il s’agit d’une minorité qui se présente comme une majorité grâce à une médiatisation à outrance, notamment outre-mer. Certains ambassadeurs, malheureusement, ne voient que cette minorité et ne vivent qu’avec elle, et ignorent la majorité des Algériens, induisant en erreur les pays auxquels ils appartiennent…

Je sais qu’il y a un engouement pour ces législatives, notamment chez les jeunes, alors que tout récemment, ils ne s’inscrivaient même pas sur les listes électorales.

Il n’y a pas d’autre issue. Et tous ceux qui veulent entraîner le pays vers l’aventure sont en train de perdre leur temps.

Quand j’étais malade et que les rumeurs enflaient, me donnant même comme décédé, la plupart des Algériens étaient angoissés, même parmi ceux qui n’ont pas voté pour moi ou qui ne m’apprécient pas. Parce qu’ils veulent que le pays reste sur la voie de la légalité.

Le correspondant du journal « Liberté » à Tamanrasset a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour un article de presse. Comment est traité son cas alors que la Constitution interdit l’emprisonnement d’un journaliste qui exercice son métier ? Peut-on espérer une évolution positive de sa situation ?

Il a joué à tort au pyromane sur un sujet très sensible. Très grave.

Le Parlement ne risque-t-il pas de se retrouver avec une majorité parlementaire – et donc gouvernementale – islamiste, comme au début des années 1990 ?

Quelle est la définition de l’islamisme ? L’islamisme en tant qu’idéologie, celle qui a tenté de s’imposer au début des années 1990 dans notre pays, n’existera plus jamais en Algérie. Maintenant, l’islam politique a-t-il bloqué le développement de pays comme la Turquie, la Tunisie, l’Égypte ? Non. Cet islam politique-là ne me gêne pas, parce qu’il n’est pas au-dessus des lois de la République, qui s’appliqueront à la lettre.

Parler de l’Algérie, c’est évoquer le poids de l’armée et des services de renseignement. Qu’en est-il réellement, sachant que l’armée a arbitré le départ de Bouteflika ?

Le poids de l’armée est une réalité positive. Si nous n’avions pas une armée aussi moderne et aussi professionnelle, la situation en Algérie serait pire qu’en Libye ou en Syrie. Je rappelle que l’armée s’est retirée de la politique depuis la fin des années 1980. L’époque où des officiers de l’armée siégeaient au comité central du FLN (ex-parti unique) est terminée. L’armée ne fait plus de politique.

Pendant le Hirak, certains, y compris dans les rangs de ceux qui se prétendent démocrates, ont demandé à l’armée d’intervenir. Elle a refusé, préférant protéger le pacifisme du mouvement.

Si elle avait voulu prendre le pouvoir, elle l’aurait fait. C’était une demande populaire, le peuple l’appelait à faire cesser la comédie du cinquième mandat et la déliquescence de l’État. L’armée n’a pas pris le pouvoir et ne le prendra pas, parce qu’elle est légaliste.

Les poursuites contre les oligarques ont traumatisé les milieux d’affaires en Algérie. Comment rassurer les patrons algériens ?

Nous avons déjà fait plus que le nécessaire pour les rassurer. Nous avons réuni, à deux reprises, les patrons algériens ; nous avons pris des mesures dans les lois de finances. S’ils ont des choses à se reprocher, je n’y suis pour rien. La justice a pris tout son temps pour juger ceux qui ont indûment touché à l’argent public, on n’accuse personne à la légère.

Des voix s’élèvent pour dénoncer les blocages dans l’administration, des responsables qui ont peur d’assumer des décisions, une fiscalité qui encourage l’informel, des banques méfiantes, etc.

La situation n’est pas aussi catastrophique. Il y a des problèmes, des difficultés, peut-être aussi des blocages à cause de la bureaucratie, contre laquelle je lutterai avec toute mon énergie. Je l’ai dit aux hommes d’affaires et aux start-up : la bureaucratie est notre ennemi commun. Pour le reste, les gens continuent à travailler et à investir, le pays n’est pas à l’arrêt. Mais il est vrai que nous avons une économie sous-développée et désarticulée, tournée vers l’importation, sans aucun échange intersectoriel.

Prenez l’exemple des kits – dans l’automobile, l’électroménager, etc. -importés pour être montés en Algérie : nous avons réussi à mettre sur le marché des voitures plus chères que les voitures importées ! Et tout cela pour créer à peine 400 emplois alors que le projet a coûté à l’État 3,5 milliards de dollars. Ça, ce n’est pas de l’économie ! Ceux qui veulent se lancer dans la construction mécanique, en respectant les cahiers des charges, sont les bienvenus. Pour les industries légères, comme l’électroménager, l’intégration devrait être, au départ, d’au moins 70 %.

Ce que nous voulons, c’est construire une économie dans laquelle les besoins de notre pays soient satisfaits par notre propre production.

Des milliers d’Algériens attendent impatiemment leur retour en Algérie : après l’annonce de l’ouverture partielle du ciel prévue le 1er juin, quelles seront les prochaines étapes ?

L’ouverture ou la fermeture des frontières est dictée par le Conseil scientifique, suivant l’évolution de la pandémie. Si nous avons fermé les frontières, ce n’est pas pour sanctionner la population, mais pour la protéger. L’Algérie a été le premier pays à imposer les tests dans ses aéroports, à fermer les crèches, les écoles, les mosquées, à interdire le public dans les stades…

Aujourd’hui, nous recensons environ 200 cas par jour, alors que des pays plus développés en sont à 20 000, voire 30 000 cas par jour. Mais le virus est là, et à tout moment, les chiffres peuvent remonter. Si cela arrive, les Algériens nous en voudront d’avoir commencé à rouvrir les frontières. Et si la situation se dégrade, nous refermerons.

Même avec les frontières fermées, nous avons rapatrié un peu plus de 80 000 Algériens. Aux frais de l’État. Aucun pays n’a fait ça.

En parlant de la crise sanitaire, qu’en est-il du rythme des vaccinations ? Y a-t-il eu un manque d’anticipation ?

L’Algérie a commencé à vacciner en janvier, avant presque tous les pays africains. Les vaccins sont justement là pour ceux qui en font la demande. Quant au rythme de la vaccination, il suit le bon vouloir des Algériens, car nous ne voulons pas l’imposer. Mais nous allons lancer de grandes campagnes de sensibilisation, car le fait que l’Algérie ait été relativement peu impactée dissuade les gens d’aller se faire vacciner.

L’Algérie se prépare à réformer sa politique de subvention des produits de première nécessité, avec un ciblage d’aides aux plus défavorisés : comment aborder ce virage dans un pays attaché au caractère social de son État ?

L’Algérie sera un État social ad vitam aeternam, parce que c’est une exigence de ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. La déclaration du 1 er novembre 1954 préconisait la création d’un État démocratique et social. Tel était le vœu de nos martyrs.

Aux premières années de l’indépendance, les millionnaires se comptaient sur les doigts d’une main. Maintenant, l’Algérie compte des centaines de milliardaires. L’État social reste un principe valable pour les classes moyennes et démunies, mais les plus riches ne doivent plus être concernés par les subventions.

Le projet est en cours d’élaboration, j’attends l’élection des assemblées – Parlement et assemblées locales – pour entamer une réflexion nationale, notamment avec les syndicats, le Conseil national économique et social et environnemental et les élus.

Après la révision de la règle du 49/51 (partenaire algérien majoritaire obligatoire pour une entreprise) que reste-t-il à faire pour améliorer le climat des affaires ? Un partenaire étranger peut-il gagner de l’argent en Algérie ? Réaliser des bénéfices et en jouir ?

La logique du Doing business instaure certains paramètres pour capter les investissements directs étrangers. Parce que les opérateurs investissent là où il y a le minimum d’État. Certains pays l’acceptent, à défaut d’avoir d’autres moyens de création d’emplois, devenant presque des protectorats d’autres pays, où on peut, par exemple, prohiber l’action syndicale.

En Algérie, c’est impossible. Il y a une demande d’État et de protection sociale assez forte. Ce n’est pas très attractif. Mais quand il s’agit d’investir dans les hydrocarbures, cela ne gêne personne. Ajoutez à cela un pays solvable non endetté et qui compte 45 millions de consommateurs.

Vous avez instauré, avec le président Macron, une approche apaisée de la question mémorielle, et en juillet 2020, vous avez déclaré, sur France 24 : « On a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas… On le souhaite. » Quels gestes concrets attendez-vous de Paris ?

Les Algériens attendent une reconnaissance totale de tous les crimes. Dans l’histoire de la colonisation, il y a eu trois étapes douloureuses pour nous : le début de la colonisation, avec l’extermination, pendant quarante ans, de tribus entières, des villages entiers décimés et les enfumades. Ensuite, il y a eu la période de la spoliation, quand les terres étaient confisquées aux Algériens pour être distribuées à des Européens. L’horreur du 8 mai 1945 avec 45 000 morts. Enfin, il y a eu la guerre de libération, quand les Algériens ont pris les armes pour libérer leur pays.

Tout cela ne concerne pas la génération du président Macron, ni celle de certains intellectuels français, qui sont irréprochables, mais reconnaître ces faits est important. Car pourquoi tient-on à la reconnaissance de ce qu’ont subi les Arméniens, les juifs, et ignore-t-on ce qui s’est passé en Algérie ?

Ce que nous voulons, c’est une mémoire apaisée, reconnue. Qu’on sorte de cette fable d’Algérie terra nullius où la colonisation aurait apporté la civilisation. Cela dit, ce n’est pas la France de Voltaire, la France des Lumières que l’on juge. C’est la France coloniale. Nous n’oublierons d’ailleurs jamais que de nombreux Français ont rejoint le combat des Algériens, et aujourd’hui nous nous inclinons devant leur mémoire.

Le passif, une fois réglé, permettra une amitié durable entre les deux nations. Boumédiène avait dit à Giscard qu’on voulait tourner la page mais sans la déchirer. Et pour ce faire, il faut des actes.

Attendez-vous des réparations ou des compensations de la France, notamment concernant les essais nucléaires et leurs retombées ?

Nous respectons tellement nos morts que la compensation financière serait un rabaissement. Nous ne sommes pas un peuple mendiant, nous sommes un peuple fier et nous vénérons nos martyrs.

Nous demandons à ce que la France vienne nettoyer les sites des essais nucléaires, une opération qui est en bonne voie. Parce qu’aujourd’hui encore, la contamination fait des victimes. Que la France soigne les victimes des essais nucléaires.

Le monde s’est mobilisé pour Tchernobyl alors que les essais nucléaires en Algérie provoquent peu de réactions. Ils ont pourtant eu lieu à ciel ouvert et à proximité des populations.

Comment évaluez-vous le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie ?

Benjamin Stora est un historien qui n’a jamais été dans l’excès, toujours proche de la vérité. Il a rédigé un rapport destiné à son président mais qui ne nous est pas adressé.

Mais si on compare ce qu’ont fait les présidents français et ce que fait Emmanuel Macron aujourd’hui, on a l’impression que c’est ce dernier qui a été le plus loin…

Oui, on doit le rappeler et l’écrire. Macron a toute mon estime. C’est le plus éclairé d’entre tous. Les autres présidents avaient tous une histoire avec l’Algérie.

Ceux qui en veulent à sa politique envers l’Algérie ne représentent qu’une infime minorité. Ils gardent des relais mais sont rejetés par l’opinion française en général, car la plupart des jeunes Français d’aujourd’hui sont moins directement concernés par l’histoire algérienne.

Si nous n’arrivons pas à jeter des passerelles solides entre les deux pays sous la présidence Macron, cela ne se fera jamais, et nos pays garderont toujours une haine mutuelle.

Vous parlez finalement davantage de reconnaissance plutôt que de repentance ?

Reconnaître, c’est une forme de repentance.

Mi-avril, la cinquième session du Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN) a été reportée. Y a-t-il un agenda pour la reprise des contacts à un haut niveau ?

La représentation française, composée au départ de dix ministres, avait été réduite à six, puis à quatre et enfin à deux ministres, pour discuter avec… dix ministres algériens !

Celui qui a pensé que cela pouvait se faire ainsi ne connaît rien ni à l’Algérie ni à la manière de travailler en bilatéral. La balle est dans le camp du gouvernement français pour organiser un autre rendez-vous.

Depuis le dernier CIHN, en décembre 2017, un seul projet économique (privé-privé) entre la France et l’Algérie, sur onze, a été concrétisé. Le dossier de l’usine Peugeot reste lettre morte ainsi que le partenariat entre Sanofi Pasteur et le groupe algérien Saidal… Comment redynamiser ces dossiers ?

Je ne pense pas que le bilan soit aussi négatif. De plus, le CIHN n’est pas uniquement une rencontre d’affaires, nous nous réunissons aussi pour parler d’autres dossiers.

Notez que 80 % de l’activité de Sanofi en Afrique est réalisée en Algérie et il n’y a pas de contentieux avec cet associé. Le partenariat avec Saidal est en train de se concrétiser. Pour d’autres – comme Suez ou la RATP -, les partenariats battent de l’aile. Nous pourrions aller plus loin mais des lobbys français [les nostalgiques de l’Algérie française et les réseaux marocains, NDLR], très puissants, criminalisent pratiquement le fait de travailler avec l’Algérie. C’est une réalité et pas un complexe de persécution.

Les relations ne se construisent pas de souverain à suzerain, mais d’égal à égal. Vous avez des intérêts que nous reconnaissons, que vous défendez, et nous avons des intérêts que nous devons défendre. Il faut sortir du mythe que les investisseurs français ont été malheureux en Algérie. Renault, Legrand et Schneider ont prospéré. Lafarge et Knauf ont exporté. BNP, SG, Natexis, Crédit agricole, Air France… ont acquis des parts de marché aussi, plus de 450 PME françaises sont présentes en Algérie.

L’usine Peugeot va-t-elle ouvrir ?

C’est un dossier en maturation. Le mérite de Peugeot, c’est de ne pas avoir accepté de verser de pot-de-vin [sous Bouteflika, NDLR]. Et pour cette raison, nous avons beaucoup de respect pour ce partenaire. Seulement, l’usine projette une production de 76 000 véhicules alors que l’Algérie consomme un minimum de 350 000 véhicules par an. Nous voulons aussi augmenter le taux d’intégration, à 30-35 %.

L’Algérie a une longue et tragique expérience dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Pensez-vous que cette expérience soit utile pour la France ?

En Afrique et dans le monde arabe, nous sommes leaders dans la lutte contre le terrorisme. Cette expertise a bénéficié à tous les pays occidentaux, y compris aux États-Unis. Nous avons fait éviter des tragédies à la France, à la Belgique et à d’autres. Nous préférons garder cette coopération discrète, car il s’agit de sauvegarder des vies humaines en Europe et partout.

Les tensions pèsent entre le Maroc et l’Algérie, et le Front Polisario a opté pour l’action militaire. Faut-il craindre un conflit armé ouvert dans la région ? Quel avenir pour l’Union du Maghreb arabe avec des générations d’Algériens et de Marocains qui ne se connaissent pas ?

Dans cette relation, le rôle honorable revient à l’Algérie. La rupture avec le Maroc – et je parle de la monarchie, pas du peuple marocain, que nous estimons – remonte à tellement longtemps qu’elle s’est banalisée.

Le Maroc a toujours été l’agresseur. Nous n’agresserons jamais notre voisin. Nous riposterons si nous sommes attaqués. Mais je doute que le Maroc s’y essaie, les rapports de force étant ce qu’ils sont.

Les frontières avec le Maroc resteront-elles fermées ?

Oui. On ne peut pas ouvrir les frontières avec un vis-à-vis qui vous agresse quotidiennement.

Et sur le dossier du Sahara occidental ?

Il y a huit mois, j’avais exprimé ma crainte à des ambassadeurs que le Front Polisario reprenne les armes et qu’un accrochage sérieux puisse faire basculer la situation. Les jeunes du Sahara occidental ne ressemblent pas à leurs aînés : ils sont nés dans les camps de Tindouf et ont maintenant 40 ans, ils refusent cette situation et veulent reprendre leurs territoires. Il a été très difficile pour le Front Polisario de mener à bien son dernier congrès face à cette génération impatiente.

Certains croient qu’avec l’ouverture de consulats [à Laâyoune et Dakhla, NDLR], le dossier du Sahara occidental est clos, mais ils se trompent. Le Maroc devrait revenir rapidement à une solution acceptable conforme au droit international. Entre l’Algérie et le Maroc, le Sahara occidental a toujours été une pomme de discorde mais pas un casus belli. Le Maroc devrait opter pour la raison : son ennemi, comme pour l’Algérie, c’est le sous-développement. L’Algérie est en train de se construire avec ou sans le Maroc.

Défi. « Si nous n’arrivons pas à jeter des passerelles solides entre la France et l’Algérie sous la présidence Macron, cela ne se fera jamais », estime Tebboune.

Pensez-vous que l’administration Biden devrait revenir sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par Trump ?

Comment peut-on penser offrir à un monarque un territoire entier, avec toute sa population ? Où est le respect des peuples ? Cette reconnaissance ne veut rien dire. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental sont présentées par les États-Unis. On ne peut pas revenir, verbalement, sur tout ce qui a été fait par Washington pour faire plaisir à un roi.

Pourquoi les Marocains refusent-ils l’autodétermination ? Parce qu’ils ont procédé à un changement ethnique qui a ses conséquences : les Sahraouis à l’intérieur du Sahara occidental sont aujourd’hui minoritaires par rapport aux Marocains qui s’y sont installés. En cas de vote pour l’autodétermination, les Marocains installés sur le territoire sahraoui vont voter pour l’indépendance parce qu’ils ne voudront plus être les sujets du roi. Il est paradoxal d’avoir une majorité marocaine et de refuser le vote d’autodétermination.

Comment l’Algérie perçoit-elle l’offensive turque au Maghreb ?

Cela ne nous dérange pas. Le litige entre la Turquie et certains pays arabes est principalement lié au dossier des Frères musulmans. L’Algérie a d’excellents rapports avec les Turcs, qui ont investi près de 5 milliards de dollars en Algérie sans aucune exigence politique en contrepartie. Maintenant, ceux que cette relation dérange n’ont qu’à venir investir chez nous !

La force du G5 Sahel est-elle à la hauteur du combat antiterroriste dans le Sahel ? Est-ce que les forces de Barkhane devraient se retirer du Sahel ?

Le G5 pourrait être plus efficace s’il avait plus de moyens. Or le G5 n’en a pas, il a été créé pour contrer le Cemoc [état-major basé à Tamanrasset en Algérie, regroupant Algérie, Mali, Mauritanie et Niger, NDLR], qui était mieux doté.

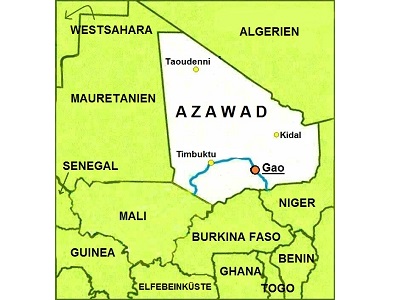

Dans ce territoire, certains s’opposent [le Maroc, NDLR] au avancées de l’Algérie, essentiellement sur le dossier malien. Pour nous, il existe une volonté de saboter les accords d’Alger (accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015). Je crois aussi que le G5 ou Barkhane sont des solutions partielles.

Le Sahel est composé de pays que l’Algérie a l’obligation d’aider dans la reconstruction de leurs États. Il ne s’agit pas uniquement d’un programme de lutte antiterroriste.

Si jamais Barkhane se retirait, quel rôle pourrait jouer l’Algérie ? Une intervention militaire en Algérie à l’extérieur est-elle envisageable ?

La Constitution algérienne autorise désormais ce type d’intervention, mais la solution n’est pas là. L’Algérie ne laissera jamais le nord du Mali devenir un sanctuaire pour les terroristes, ni ne permettra une partition du pays. Pour régler le problème au nord du Mali, il faut y redéployer l’État. Via les accords d’Alger, nous sommes là pour aider Bamako, ce que nous faisons déjà avec la formation des militaires maliens.

L’Algérie a dénoncé la normalisation avec Israël de certains pays arabes. Comment, selon vous, maintenir une cohésion arabe – notamment dans le cadre de la Ligue ?

Il n’y a plus de cohésion. Et la Ligue arabe est à réformer, totalement. Nous le demandons depuis trente ans. Il existe un plan de paix auquel ont adhéré tous les pays arabes : les territoires contre la paix.

Chaque pays est libre de normaliser ses relations avec Israël, mais l’Algérie ne le fera pas tant qu’il n’y aura pas d’État palestinien.

Avez-vous prévu de vous rendre à l’étranger ?

C’est une nécessité et je me rendrai d’abord en Tunisie, j’ai donné ma parole au président Kaïs Saïed. Je suis aussi invité en Russie, en Turquie, en Italie, au Qatar. Pour la France, l’invitation est mutuelle.

Peut-on être heureux en Algérie ?

L’Algérie est un pays facile à vivre. Notre culture de la solidarité est exceptionnelle, on l’a vu pendant la crise sanitaire : les citoyens ont multiplié les initiatives pour s’entraider. La santé et l’éducation sont gratuites. Comparativement aux pays voisins, nous avons eu peu de candidats dans les rangs du groupe État islamique, et nous comptons moins de harraga [migrants clandestins, NDLR], selon les statistiques des centres de rétention en Espagne et en Italie. On peut être heureux, mais il faut avoir le courage de voir son pays autrement. On peut détester Tebboune, mais pas détester son propre pays »

In Le Point

Le Courrier d’Algérie, 03 juin 2021

Etiquettes : Algérie, Abdelmadjid Tebboune, Hirak, situation politique, Maroc, Sahara Occidental, élections législatives, Abdelaziz Bouteflika,