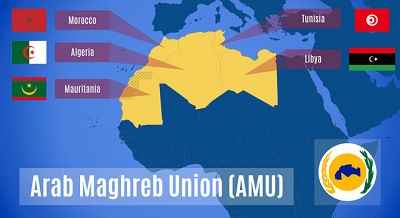

Union du Maghreb arabe, UMA, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie,

Cette année marque le 33e anniversaire de la création de l’Union du Maghreb arabe. À une certaine époque, l’union était une entreprise ambitieuse, curieusement chronométrée et influencée par les marées changeantes de la mondialisation de pointe laissant place à une régionalisation rapide, au milieu d’une marée montante de protectionnisme instinctif. Le plan était simple. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie allaient former une union économique et politique, intégrant une partie du monde géographiquement contiguë et culturellement cohérente dans un formidable bloc panarabe d’interdépendance, de libre-échange et de coopération mutuelle.

Avec le recul, cependant, un tel projet était peut-être trop en avance sur son temps, compte tenu des réalités criantes et contre-indiquées sur le terrain, sans exclure le manque permanent de volonté politique pour concrétiser une telle vision, d’où l’état décevant de l’union aujourd’hui.

Néanmoins, la justification de cette étrange union reste solide même à ce jour, malgré son statut dormant. Le Maghreb est stratégiquement situé entre les Amériques de l’autre côté de l’Atlantique, avec l’Europe au nord, le Sahel et l’Afrique subsaharienne au sud, le Moyen-Orient et le continent eurasien plus large à l’est – en plus d’un littoral contigu à cheval sur la Méditerranée occupée voies maritimes.

Une union pleinement intégrée aurait pu, et peut encore, devenir une plaque tournante mondiale majeure rivalisant avec la croissance d’un Conseil de coopération du Golfe désormais entièrement consolidé fondé plus tôt en 1981.

À la fin des années 1980, au moment de la fondation de l’union, environ quatre décennies de la croissance record du produit intérieur brut mondial avait commencé à diminuer alors que les économies avancées de l’Occident s’efforçaient de saper une Chine émergente, ainsi que de freiner la montée du Japon et des quatre tigres asiatiques, Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud. Des économies singulières ne pourraient plus atteindre ou maintenir des niveaux élevés de compétitivité mondiale à moins qu’elles ne forment ou ne rejoignent des blocs régionaux pour développer davantage leurs avantages compétitifs, ce qui, à son tour, stimule les taux de croissance en déclin et réduit le nombre de chômeurs.

Au fil des ans, la régionalisation accrue – et non le protectionnisme ou l’unilatéralisme – qui a permis aux économies intégrées de se spécialiser s’est avérée essentielle pour parvenir aux principes de développement durable et à une croissance résiliente à long terme, en particulier dans le monde en développement. Compte tenu des niveaux élevés actuels d’interdépendance et de sophistication mondiales, l’emplacement stratégique global de l’union, en particulier sa proximité avec un marché commun européen désormais de 17 000 milliards de dollars, aurait alimenté des périodes de croissance sans précédent, sortant potentiellement des millions de personnes de la pauvreté et transformant les économies rentières maghrébines.

Après tout, les pratiques et politiques de commerce extérieur ont historiquement influencé l’allocation des ressources intérieures, la croissance économique et le développement qui sont essentiels au maintien de la compétitivité et de l’équilibre extérieur. De plus, avec une intégration et une coopération accrues, les États rentiers seraient théoriquement en mesure de subir des transitions moins coûteuses ou moins douloureuses alors qu’ils s’efforcent de diversifier leurs économies loin d’une dépendance massive, par exemple, à l’extraction et à l’exportation d’hydrocarbures. Une série de chocs économiques externes depuis les années 1980 a constamment démontré pourquoi les États rentiers vulnérables devraient donner la priorité aux transitions et adopter l’interdépendance pour renforcer la résilience.

Une Union du Maghreb arabe pleinement intégrée aurait pu, et peut encore, devenir une plaque tournante mondiale majeure. Hafed Al-Ghwell

Malheureusement, le Maghreb reste aujourd’hui l’une des régions les plus fragmentées du monde, malgré sa population de plus de 100 millions d’habitants et une production économique combinée de 325 milliards de dollars. En comparaison, d’autres organisations et associations régionales sur le continent africain, par exemple, ont élargi leur portée et leur sophistication ces dernières années au point d’inciter l’Afrique du Nord à rejoindre les rangs, par exemple, du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

C’est une condamnation cinglante d’années de stagnation, d’intransigeance, d’échecs critiques et d’hostilité pure et simple envers la coopération maghrébine qui saigne maintenant le potentiel inexploité de la région à hauteur d’environ 7 milliards de dollars par an. En d’autres termes, si l’Union du Maghreb arabe avait réussi à établir un bloc commercial formel en éliminant les barrières, en adhérant à une politique commerciale commune et en créant un marché commun, la région aurait pu réaliser une croissance de près de 225 milliards de dollars du PIB au cours des trois décennies écoulées depuis sa création. fondateur.

Cependant, la douloureuse réalité aujourd’hui est que le commerce intra-régional reste à un demi-pourcent lamentable des importations et des exportations totales de la région, malgré les avantages évidents et bien documentés de l’abandon des politiques protectionnistes et isolationnistes nuisibles qui continuent de réduire les opportunités de croissance. Pire encore, les implications profondes d’une confluence de défis mondiaux tels qu’un ralentissement économique induit par une pandémie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que le changement climatique et le monde post-pétrolier qui se profile, n’ont pas encore soulevé de sérieuses questions sur les perspectives renouvelées de réexaminer les relations maghrébines. l’intégration.

Actuellement, la région est à la traîne des six principaux blocs commerciaux du continent africain. Les niveaux extrêmement faibles du commerce intra-régional sont principalement dus à des rivalités de longue date et à des tensions non résolues entre les deux plus grandes économies du Maghreb, l’Algérie et le Maroc, ainsi qu’à des contraintes logistiques et à des protections commerciales, qui rendent difficile pour les entreprises de fonctionner de manière transparente au sein la région.

Les pays maghrébins possèdent déjà les structures économiques et les ressources nécessaires pour stimuler le commerce, la coopération et l’intégration au sein de la région. Ils ne manquent pas non plus de la capacité de réformer les politiques actuelles d’investissement et de commerce afin de libéraliser la circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services.

Une intégration plus profonde et plus complète ferait d’une Union du Maghreb renouvelée un partenaire plus attrayant et plus stable pour le commerce et d’autres formes de coopération. Cela permettrait également aux pays maghrébins de conclure des accords tripartites mutuellement bénéfiques avec d’autres blocs régionaux à travers le monde, ouvrant la porte à une coopération renforcée dans d’autres domaines, tels que la lutte contre le terrorisme, la contre-insurrection et la migration irrégulière.

Cependant, la clé de l’accélération de la coopération intra-maghrébine ne doit pas se limiter à des interventions disparates visant à surmonter des carences ou des disparités socio-économiques notables. L’intégration durable nécessitera un ensemble cohérent, cohérent et convergent de politiques et de systèmes économiques qui répondent aux particularités du Maghreb, ainsi qu’une coordination à long terme sur les volumes d’échanges et les allocations d’investissement dans des projets partagés.

Ce n’est pas unique au Maghreb seul – la stimulation du commerce intra-arabe n’est possible que via des priorités similaires dans la croissance de la production, la distribution et la division du travail également. Si des tentatives de relance de la coopération devaient émerger, les dirigeants maghrébins doivent renoncer à la propension à maintenir le statu quo en faveur du lancement d’un effort beaucoup plus radical qui peut surmonter les niveaux élevés de protectionnisme, les grandes disparités politiques et le manque de coordination, en particulier au niveau législatif. niveau.

En d’autres termes, l’Union du Maghreb arabe pourrait avoir besoin d’une toute nouvelle fondation plus sensible à la nécessité d’un cadre global de coopération adapté aux urgences d’aujourd’hui et de demain au lieu de devenir un simple canal de doléances.

Plus important encore, cependant, le temps presse rapidement et la fenêtre d’opportunité est considérablement plus étroite qu’elle ne l’était il y a 33 ans.

HAFED AL-GHWELL

Hafed Al-Ghwell est chercheur principal non résident au Foreign Policy Institute de la John Hopkins University School of Advanced International Studies. Il est également conseiller principal du cabinet de conseil économique international Maxwell Stamp et du cabinet de conseil en risques géopolitiques Oxford Analytica, membre du Strategic Advisory Solutions International Group à Washington DC et ancien conseiller du conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale. Twitter : @HafedAlGhwell

Arab News, 28 mai 2022

LIRE AUSSI : Maghreb: L’UMA rattrapée par l’histoire d’un gazoduc

LIRE AUSSI : Le Maghreb à feu et à sang

LIRE AUSSI : Refonte du grand Maghreb…sans le Maroc

#UnionduMaghrebArabe #UMA #Maghreb #Maroc #Algérie #Tunisie #Libye #Mauritanie