L’avenir du Sahara incertain face au nouvel ordre mondial – Maroc, Sahara Occidental, Front Polisario, Algérie, Maghreb, Etats-Unis, Israël

Le 19 mars, l’Espagne a reconnu la revendication du Maroc sur le Sahara occidental. Cette région a été colonisée par l’Espagne jusqu’en 1975. Depuis lors, elle demande l’indépendance tandis que le Maroc revendique le Sahara occidental comme faisant partie de son propre territoire. Pour en savoir plus sur cette question du point de vue du Sahara Occidental, le rédacteur en chef du Kootneeti, Niranjan Marjani, s’est entretenu avec M. El Bachir Ahmed (nom changé), un chercheur du Sahara Occidental.

Niranjan Marjani : Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous parler du contexte du Sahara Occidental ? Comment la région a été colonisée et quel en est le statut après le retrait de l’Espagne en 1975 ? Quelles sont les raisons de la demande d’indépendance du Sahara Occidental ?

El Bachir Ahmed : Le Sahara Occidental est situé à l’ouest du Maghreb et partage une frontière avec : le Maroc au nord ; au nord-est de l’Algérie avec laquelle elle partage une courte frontière ; et enfin la Mauritanie à l’est, et dans tout le sud, tandis que toute sa frontière occidentale surplombe l’Atlantique. Sa superficie est d’environ 266 000 km².

Au moment de son occupation par l’Espagne en 1884, le territoire du Sahara Occidental était essentiellement occupé par des tribus guerrières, maraboutiques et tributaires, organisées et indépendantes les unes des autres. Entre-temps, les différentes expéditions marocaines sur ce territoire n’ont pas abouti à une soumission effective des populations indigènes aux sultans du Maroc. Dans cette optique, en 1767, la signature du traité de Marrakech entre le sultan marocain Muhammad bin Abdullah et le roi espagnol Carlos III, dans lequel le sultan marocain reconnaît qu’il n’a aucune souveraineté après Wadi Noun en référence au Sahara occidental depuis le fleuve de Oued Noun en fait au sud de la ville marocaine de Guelmim.

La société actuelle du Sahara Occidental est formée par la fusion des deux ethnies arabes et populations berbères, avec un élève noir d’Afrique sub-saharienne qui forme la base de la société du Sahara Occidental. Il faut savoir, que la Mauritanie partage avec le peuple du Sahara Occidental la même culture du « Baydan » (les blancs) et le même dialecte Hassaniya.

Conformément à l’Acte de Berlin, le gouvernement espagnol annonce son protectorat sur le Rio de Oro et la région adjacente. Ainsi, en 1887, la région fut placée sous l’autorité du gouverneur général des îles Canaries. C’est dans cette perspective que l’Espagne a continué à coloniser le Sahara Occidental. Mais l’occupation espagnole du Sahara occidental devint effective aux yeux des autres grandes puissances coloniales européennes à partir des accords suivants : les accords du 27 juin 1900, l’accord du 3 octobre 1904 et l’accord du 12 novembre 1912, dans lesquels la France reconnaissait l’Espagne droits sur Rio de Oro, Saquia El Hamra et les terres comprises entre 27°40 de latitude Nord et le cours de l’Oued Draa.

En 1950, le général Franco a effectué sa première visite au Sahara Occidental afin de démontrer la vitalité du Sahara Occidental pour son régime, pour convaincre le monde occidental, que le Sahara Occidental pouvait avoir une importance stratégique dans la lutte occidentale contre le communisme.

Avec la revendication marocaine sur le Sahara Occidental après son indépendance en 1956, l’Espagne a déclaré le Sahara Occidental comme province d’Espagne numéro 53. Suite à cette politique, de nombreux indigènes sahraouis ont été établis au sein du conseil provincial. L’Espagne a installé la nouvelle Djemma, connue sous le nom d’Assemblée des Sahariens, qui représentait toutes les tribus du Sahara occidental. La citoyenneté espagnole a été accordée à tous les indigènes.

Dans ce contexte, l’Espagne a construit une coopération forte entre la France et le Maroc concrétisée en 1958 par l’opération baptisée Ecouvillon pour mettre fin à la résistance des tribus du Sahara Occidental. Et à partir de ce moment, nous pouvons dire que le Sahara Occidental est passé totalement sous la domination de l’Espagne.

L’exploitation active des phosphates au début des années 1960, pour participer au développement de la région et stimuler la croissance de l’économie espagnole a vu un grand flux d’immigrants de l’Espagne vers le Sahara Occidental.

Indiscutablement, le conflit du Sahara occidental est né comme un héritage du colonialisme. Ce territoire a été qualifié de territoire non autonome par les Nations Unies en 1963 alors que le Sahara Occidental était encore une colonie espagnole.

En effet, depuis 1965, les Nations Unies ont fait des efforts pour mettre fin à la décolonisation du Sahara Occidental, sur la voie du respect du droit des peuples du Sahara Occidental à en disposer, généralement par le biais d’un référendum libre où ils peuvent choisir leur destin.

Cependant, ni l’Espagne, qui a occupé le Sahara Occidental de 1884 à 1976, ni le Maroc aujourd’hui n’ont respecté le droit international de la décolonisation. C’est la raison de la décolonisation inachevée au Sahara Occidental.

Le peuple sahraoui est le peuple nomade. Ils ne croient pas aux frontières. Ces personnes ont été utilisées par le Maroc pour lutter contre la domination coloniale française au Maroc et en Mauritanie en utilisant le concept de Jihad dans la religion musulmane contre les chrétiens.

Ainsi, le peuple sahraoui s’est senti menacé pour la première fois de son existence, lorsque les autorités espagnoles, françaises et marocaines ont discrètement accepté de mener des attaques meurtrières contre la population sahraouie au cours de l’année 1958, communément appelées l’opération des écouvillons.

Ce chantage politique a été scellé entre le Maroc et l’Espagne par un accord dans lequel l’Espagne a donné une tranche de la région de Tarfaya au Sahara Occidental au Maroc. Lorsque l’Espagne cède la ville de Tarfaya au Maroc en 1959, les Sahraouis se sentent blessés dans cette nouvelle équation géopolitique.

L’autre cause importante fut l’indépendance de la Mauritanie en 1962, sur le flanc sud du Sahara occidental, un territoire qui partage la même culture, le même dialecte et les mêmes liens tribaux. Nous assistons dès lors à la naissance du nationalisme sahraoui, en formant un mouvement pour sauver l’identité sahraouie des cendres de l’oubli. Ce sont les principales raisons de la résistance sahraouie pour son indépendance jusqu’à aujourd’hui.

NM : Comment analyseriez-vous l’Espagne reconnaissant la revendication du Maroc sur le Sahara Occidental ? Selon vous, quels sont les facteurs à l’origine de ce pas de l’Espagne ?

EBA : La décision de Madrid de soutenir les positions de Rabat au Sahara Occidental semble davantage motivée par sa volonté de renouer des liens avec le Maroc, que de contribuer à faire avancer la paix, en changeant une chose par une autre.

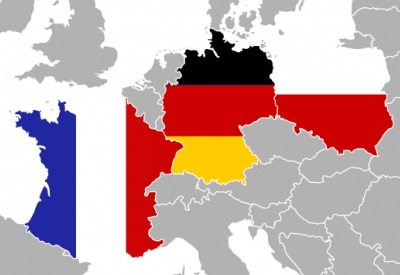

A noter que d’autres pays européens comme la France ont longtemps décrit le plan comme « une base de discussion sérieuse et crédible ». Et dans un effort pour réparer ses propres liens tendus avec Rabat, Berlin s’est également dirigé dans cette direction en décembre dernier, le qualifiant de « contribution importante ». Mais en promouvant le plan marocain comme la base « la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste » pour résoudre le conflit du Sahara Occidental, l’Espagne devient le plus ardent défenseur des positions marocaines en Europe.

La décision du gouvernement espagnol de modifier sa position historique par rapport au Sahara Occidental a généré un rejet dans de multiples secteurs de la population espagnole et de l’arc parlementaire.

Il convient de noter que l’Espagne est, aux yeux des Nations unies, la puissance administrante du Sahara occidental et que, par conséquent, elle a l’obligation juridique et politique de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’autodétermination effective de le peuple sahraoui.

Sans oublier, que le plan marocain d’autonomie est entaché d’un vice de forme sans entrer dans le débat sur le fond qui est loin d’être démocratique.

En effet, une partie du territoire est sous occupation marocaine et une autre est contrôlée par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Etat membre de l’Union africaine. Pour cette raison, ce plan d’autonomie est également impossible à appliquer dans la partie inoccupée du territoire du Sahara Occidental.

C’est-à-dire que nous vivons un moment où le camp occidental est acquis pour le Maroc et non pour la loi. Les nouvelles relations du Maroc avec Israël du point de vue de l’Espagne semblent menacer la stratégie espagnole au niveau non seulement du Sahara Occidental, mais aussi des deux villes espagnoles Ceuta et Melilla principalement en termes d’immigration et de sécurité. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Espagne a changé sa position.

A cela s’ajoute la rivalité algéro-marocaine en Afrique du Nord où l’Espagne n’est plus acquise au Maroc ; parce qu’il suit la politique de l’Union européenne en matière de gaz ; et où l’Algérie est un puissant État gazier qui peut utiliser cette arme dans des circonstances futures.

Ainsi l’Espagne croit en la stratégie américaine qui voulait faire de l’Espagne le principal transitaire de pétrole et de gaz pour l’UE, et l’hypothétique gaz du Nigeria vers l’Espagne est une autre raison, où le Maroc jouera le rôle d’intermédiaire, sachant que ce gaz devrait passer à travers le Sahara Occidental.

L’autre facteur à notre avis est interne. Les deux villes Ceuta et Melilla sont favorables à l’électorat de droite. Le président Sánchez veut remporter des sièges dans ces deux villes lors des prochaines élections sans s’allier avec d’autres partis politiques.

NM : Plus tôt en 2020, les États-Unis avaient reconnu la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de l’établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. C’était une phase où un certain nombre de pays arabes ont changé leur position envers Israël. Où se situe le Sahara occidental dans la compétition géopolitique de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ?

EBA : Le 10 décembre 2020, le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a officiellement annoncé qu’Israël et le Royaume du Maroc normaliseraient leurs relations bilatérales, étant le quatrième pays arabe à reconnaître Israël à la suite des accords d’Abraham.

Dès que le président Donald Trump a tweeté le 10 décembre 2020 qu’il signait une « proclamation » reconnaissant l’occupation marocaine illégale du Sahara Occidental, des condamnations ont éclaté à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis considérant la décision du président sortant contraire au droit international.

Il convient de noter qu’en 2004, Robert B. Zoellick a déclaré que l’accord de libre-échange existant entre les États-Unis et le Maroc ne s’appliquait pas au Sahara Occidental.

Mais le Maroc veut diluer la question du Sahara occidental dans les problèmes du Moyen-Orient, afin de profiter des pays monarchiques du Golfe, et d’investir dans l’animosité algéro-israélienne et l’animosité arabe algérienne. Premièrement, isoler l’Algérie en aidant principalement le peuple sahraoui avec l’Afrique du Sud, et deuxièmement, bloquer le processus de décolonisation au Sahara Occidental en utilisant le lobbying des pays arabes et d’Israël. C’est une nouvelle approche géopolitique avec l’intervention de différents acteurs.

NM : Pourriez-vous nous parler du Front Polisario et de son rôle ?

EBA : Le Front Polisario succède au Mouvement de libération du Sahara qui existait dans les années 1960, sous l’impulsion de Mohammed Bassiri, et dont le soulèvement a été écrasé par les troupes franquistes.

Refusant l’occupation marocaine et mauritanienne, le Front Polisario engage aussitôt la lutte. En février 1976, il proclame la République arabe sahraouie démocratique (RASD), un État non reconnu internationalement mais reconnu par environ 84 pays principalement d’Afrique et d’Amérique latine, qui revendiquent la souveraineté du territoire. Des dizaines de milliers de Sahraouis, fuyant les bombardements marocains, se sont réfugiés dans des camps installés autour de Tindouf, dans le sud-ouest algérien.

En effet, le début des années 1970 verra des changements marqués s’opérer dans la région. Les voisins immédiats du Sahara occidental ont fini par former un front commun, après le règlement par le Maroc de son différend frontalier avec l’Algérie, ainsi que sa reconnaissance de la souveraineté de la Mauritanie.

Ce bloc a décidé de faire pression sur l’Espagne, tandis que de l’autre côté, les Nations unies appelaient de plus en plus l’Espagne à organiser un référendum d’autodétermination pour le peuple du Sahara occidental.

Le Front de libération de Saguia el Hamra et Rio de Oro (Front Polisario), est né le 10 mai 1973 et a été soutenu par l’Algérie. Le 20 mai de la même année, le front Polisario attaque le commissariat espagnol d’El Khanga et encouragé par ce geste, ouvre les hostilités vis-à-vis de l’occupation et pour la fierté nationale.

NM : Quelle est exactement la nature de l’implication de l’Algérie au Sahara Occidental ?

EBA : Il faut d’abord savoir que l’Algérie a été l’objet d’une guerre surprise du Maroc en 1963, à savoir la Guerre des Sables, alors que l’Algérie venait d’accéder à l’indépendance. Pour le Maroc plusieurs régions de l’ouest de l’Algérie, la Mauritanie et le Sahara Occidental sont marocaines jusqu’aux confins du Sénégal, une partie du « grand Maroc ».

En 1969, le traité d’Ifrane est signé pour régler les différends frontaliers entre l’Algérie et le Maroc afin d’effacer les stigmates de la Guerre des Sables de 1963 et des escarmouches qui l’avaient précédée.

Quelques années plus tard, le 15 juin 1972, un accord bilatéral ratifie le tracé de la frontière entre les deux pays. Par ce texte, Alger et Rabat s’engagent à respecter les frontières héritées de la période coloniale, reprenant celle-ci comme l’un des principes fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA, devenue depuis l’Union Africaine) l’appelant comme l’intangibilité de les frontières héritées de la période coloniale. Mais le Maroc ne le reconnaît pas jusqu’à aujourd’hui dans sa constitution. Cette situation est dangereuse pour la stabilité et l’avenir du Maghreb.

Outre la question des territoires, il y a aussi une question de géopolitique. Les deux régimes ont des alliances différentes, et l’Algérie voit dans le Maroc un État impérialiste et colonial.

Que les Algériens veuillent un débouché sur l’Atlantique pourrait aussi en être une des causes, sans oublier que la doctrine algérienne de sa politique étrangère respecte le droit international de décolonisation, puisque l’Algérie est le résultat d’une guerre meurtrière de décolonisation.

NM : Quel serait le statut des résolutions de l’ONU sur le Sahara Occidental ? La résolution 690 du Conseil de sécurité a créé la MINURSO en 1991. Plus tard en 2016, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2285 et a appelé le Maroc et le Front Polisario à mener des négociations plus intensives et plus substantielles. En 2021, l’ONU a adopté la résolution 2602 et a prolongé le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2022.

EBA : C’est en 1984 que le Maroc s’est retiré de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) pour protester contre l’admission de la RASD dans cette organisation. En décembre 1985, l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 40/50 sur le Sahara, invitant le président de l’OUA de l’époque et le secrétaire général des Nations unies à œuvrer en vue d’amener les parties à négocier dans les meilleurs délais. C’était en conformité avec la résolution de l’ONU (citée ci-dessus) et pour créer les conditions d’un cessez-le-feu et élaborer les modalités d’organisation d’un référendum au Sahara Occidental.

En avril 1991, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 690 (1991) approuvant la constitution sous son autorité de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Celui-ci comprend trois composantes : l’unité civile, l’unité de sécurité et l’unité militaire.

Jusqu’à présent, seul l’accord de cessez-le-feu pour le règlement de la paix a été suivi favorablement. Le blocage de la deuxième partie a conduit les Nations unies à faire de nouvelles propositions : en 2001 et 2002.

A l’origine de ce blocage se trouve la question des électeurs : les personnes habilitées à voter. En effet, le Maroc veut à tout prix que les électeurs éligibles soient en sa faveur. Pour cela il a tout fait pour bloquer le processus référendaire, afin de ne pas passer par les urnes comme un choix démocratique.

Cette situation joue en faveur du Maroc et qui a conduit au blocage du plan de règlement de paix de l’ONU aidé en cela par les Etats-Unis et la France, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité.

Les Nations unies ont commencé à explorer d’autres voies dites de « troisième voie » ou un accord-cadre, qui accorde une plus grande autonomie au Sahara occidental tout en le rattachant au Maroc pour cinq ans après quoi un référendum sera organisé sur le territoire.

Pour les résolutions 2285 de 2016 et celle de 2602 de 2021, l’ONU semble favorable à une solution qui privilégie davantage le Maroc que les Sahraouis en affirmant que les deux parties doivent négocier une proposition politique juste et mutuellement acceptable ce qui ne peut être atteint, sans la volonté politique réelle du Conseil de sécurité. Ainsi, cette situation encourage une impasse continue.

NM : Quelles sont les perspectives d’avenir pour le Sahara Occidental ?

EBA : Le soutien de l’Espagne au plan d’autonomie du Maroc de 2007 vise à régler la crise dans laquelle Madrid et Rabat sont plongées depuis des mois et représente une « violation grave du droit international ».

L’avenir du Sahara Occidental est de plus en plus incertain face au nouvel ordre mondial. Après la guerre en Ukraine, les choses semblent se remodeler. Le Maroc a pu balkaniser la situation politique, en s’alliant à Israël (qui représente un puissant lobbying politique auprès des décideurs politiques américains), et en même temps, Israël sera un allié militaire sur le terrain. Sans compter que les entreprises israéliennes persisteront à récolter les fruits des relations du Maroc avec Israël pour explorer et exploiter les énormes richesses que recèle le territoire du Sahara Occidental. Il se compose de matériaux précieux tels que le phosphate, le fer, l’or, ainsi que le poisson ou l’agriculture et d’autres matériaux rares, etc.

L’objectif principal est de perpétuer le conflit, ou de forcer le peuple sahraoui à accepter le fait accompli. Cette situation conduira nécessairement à une guerre en Afrique du Nord. Il faut savoir qu’actuellement il y a une guerre entre le Front Polisario et les forces militaires marocaines, mais son intensité est faible, juste sur le mur de sable qui sépare le territoire du Sahara Occidental en deux parties, l’une sous Contrôle marocain (80%) et une autre partie sous contrôle du Polisario (20%).

En effet, une guerre probable entre l’Algérie et le Maroc conduira à des alliances avec plusieurs États et conduira à la mondialisation du conflit. L’objectif principal pour le Maroc, la France et l’Espagne est de changer la nature de la question du Sahara occidental, d’un conflit de décolonisation et de droits, à un conflit de guerre géopolitique entre les grandes puissances (où le territoire sahraoui est un champ de bataille).

De nos jours, les relations internationales sont guidées par des actions politiques plutôt que par l’adhésion des États aux principes du droit international. Par conséquent, le droit international continuera d’être bafoué au Sahara Occidental, car les questions de décolonisation et d’autodétermination des peuples s’inscrivent davantage dans le temps historique que dans l’actualité européenne ou dans des calculs géostratégiques spécifiques.

The Kootneeti, 21/04/2022

#SaharaOccidental #Maroc #FrontPolisario #Algérie #Maghreb #EtatsUnis #Israël