Tags : Maroc, Algérie, Tunisie, Maghreb, sécurité alimentaire – L’état fragile de la sécurité alimentaire au Maghreb

Introduction

L’Afrique du Nord est entrée dans une crise de sécurité alimentaire. La Tunisie, l’Algérie et le Maroc connaissent des niveaux d’inflation alimentaire sans précédent depuis les troubles civils du printemps arabe il y a dix ans. Ensuite, la flambée des prix des denrées alimentaires, en particulier la flambée des prix du pain, a contribué à alimenter les mouvements de protestation populaires contre la corruption et l’injustice qui ont renversé le dictateur tunisien de longue date Zine El Abidine Ben Ali et renversé d’autres régimes autocratiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Au Maroc et dans d’autres pays de la région MENA, les troubles sociaux ont suscité d’importantes réformes politiques et socio-économiques. Bien que la crise alimentaire actuelle du Maghreb ait été précipitée par les chocs économiques locaux et mondiaux provoqués par le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 et ses conséquences en 2021, la fragilité structurelle des systèmes alimentaires en Tunisie, en Algérie, et le Maroc est responsable de la gravité du problème. Au cœur de cette fragilité se trouve l’incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates pour faire face à l’impact de la rareté croissante de l’eau et du changement climatique débilitant.

La principale vulnérabilité du Maghreb est sa forte dépendance vis-à-vis des importations de céréales céréalières, tant pour la consommation humaine que pour l’alimentation animale. Le prix moyen mondial des céréales a augmenté de 27,3 % en septembre 2021 par rapport à septembre de l’année précédente et les prix ont depuis continué à grimper à un rythme encore plus rapide. Dans les ménages en Tunisie, en Algérie et au Maroc, la crise alimentaire se fait sentir le plus durement dans le prix du pain. Le prix du blé tendre utilisé dans la fabrication du pain s’élevait à 271 $ la tonneà la fin du 3T 2021, une augmentation de 22% d’une année sur l’autre. Le prix au 4T 2021 a encore augmenté alors que les stocks mondiaux ont diminué, car les producteurs des États-Unis, du Canada, de la Russie et du reste de la région de la mer Noire ont subi des dommages aux cultures dus à la sécheresse, au gel et aux fortes pluies. Aux États-Unis même, par exemple, le stock de blé ne devrait atteindre que 580 millions de boisseaux d’ici le 1er juin 2022, le plus petit en 14 ans.

La hausse des prix des céréales a été aggravée par la flambée des coûts des engrais à base d’azote, qui ont été entraînés à leur tour par la hausse des coûts du gaz naturel ou du charbon utilisé dans leur fabrication. Dans le cas des engrais de blé, environ 80 % du coût de production provient du gaz naturel, dont le prix a quintuplé pour les fabricants européens d’engrais et environ 1,5 fois pour les fabricants américains. Le prix du blé tendre au Chicago Board of Trade le 1er novembre 2021 s’élevait à 7,95 $ le boisseau , ce qui représente une hausse de 57 % par rapport au 1er juillet 2021 et un prix jamais vu depuis janvier 2013.

Considérée comme un test de stress de l’état de la gestion économique, agricole et environnementale en Tunisie, en Algérie et au Maroc, la crise des céréales de 2021 a révélé que les systèmes alimentaires dans les pays du Maghreb présentent des fragilités dangereuses qui pourraient se traduire par des conséquences sociales et l’instabilité politique. Cependant, de tels résultats ne sont pas inévitables et peuvent être atténués par des politiques appropriées, dont certaines ont commencé à être mises en œuvre dans la région.

Tunisie

La montée de l’insécurité alimentaire en Tunisie est devenue un facteur déterminant de la situation politique précaire du pays depuis l’adoption en 2014 d’une constitution démocratique. Dans la période qui a suivi cet événement marquant dans la progression de la Tunisie vers la démocratie libérale, l’insécurité alimentaire a augmenté à un rythme accéléré. Selon la moyenne triennale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) , 25,1% des Tunisiens étaient dans un état d’insécurité alimentaire modérée à sévère en 2018-20, contre 18,2% en 2014-16. Bien que la Tunisie ait atteint l’autosuffisance en produits laitiers, légumes et fruits, le pays reste extrêmement dépendant des achats de céréales à l’étranger., important 50 % des céréales destinées à la consommation humaine et 60 % de celles destinées à l’alimentation du bétail. Les consommateurs tunisiens ont été quelque peu à l’abri du coût élevé de ces importations étrangères grâce aux subventions alimentaires du gouvernement. Le choc économique du COVID-19 suivi de la tempête parfaite de la flambée des prix mondiaux des céréales face aux conditions de sécheresse locales signifie que les subventions alimentaires de la Tunisie ne sont plus tenables compte tenu de la fragilité de ses finances publiques.

En raison du COVID-19, le déficit budgétaire de la Tunisie en 2020 a atteint 11,5% du PIB, le plus gros déficit en près de 40 ans. Afin de faire face à la crise sanitaire immédiate et à l’impact économique dévastateur de la pandémie, le gouvernement du Premier ministre de l’époque Hichem Mechichi a accepté d’accepter un prêt d’urgence de 750 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI) en avril 2020. Avec son économie en difficulté et son gouvernement paralysé par une politique parlementaire dysfonctionnelle, la Tunisie est entrée en 2021, le 10e anniversaire de son expérience de transition démocratique, dans une ambiance plus anxieuse que festive. Le mécontentement qui couvait depuis longtemps face à la dégradation des conditions de vie due à la mauvaise qualité persistante des services de base du pays a été encore exacerbé par le faible déploiement du vaccin COVID-19 à Tunis. Au milieu de la flambée des prix des denrées alimentaires sans précédent depuis le printemps arabe, une nouvelle vague de protestations a éclaté à partir de la ville septentrionale de Siliana.

Après avoir connu une contraction de 8,8% de sa croissance du PIB en 2020 , la Tunisie devait encore couvrir les remboursements de sa dette de 5,8 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars était dû en juillet et août 2021. Fin mai 2021, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a averti qu’il n’accepterait pas davantage le FMI. l’aide conduirait à une flambée de l’inflation à trois chiffres et aboutirait à un « scénario vénézuélien ». Au cours du premier trimestre 2021, la balance commerciale alimentaire de la Tunisie a affiché un déficit de 251,7 millions de dinars tunisiens (DT), inversant l’excédent de 176,8 millions de DT à la même période de l’année précédente. Le 31 mars, la puissante Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’était engagée à accepter la réforme économique, y compris l’élimination des subventions alimentaires, comme une condition préalable nécessaire pour que le gouvernement du Premier ministre Mechichi entame des pourparlers avec le FMI. Cependant, en juin 2021, l’UGTT a annulé son soutien à Mechichi. Affirmant que le gouvernement n’avait pas fourni un filet de sécurité suffisant, l’UGTT a critiqué les augmentations des prix des denrées alimentaires et d’autres produits de base, attribuées à la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts inspirées du FMI.

En 2021, il a été estimé que la Tunisie devra importer 70% de ses besoins totaux en céréales et 90% du blé tendre utilisé pour fabriquer de la farine pour le pain et les produits de boulangerie. Au premier semestre 2021, la hausse du taux des importations céréalières de la Tunisie a été de 20,9%, contribuant à un déséquilibre du commerce alimentaire de 290,9 millions de dollars au cours de la période, contre 49,4 millions de dollars au cours de la même période en 2020. L’agence tunisienne des céréales a acheté 50 000 tonnes métriques de soft blé des commerçants européens en juin puis 100 000 tonnes supplémentaires en juillet, ainsi que 100 000 tonnes d’orge pour l’alimentation du bétail. Mais ces efforts se sont avérés insuffisants trop tard pour stabiliser les prix et aider à apaiser le mécontentement civil.

Le 25 juillet 2021, le président Kais Saied, se faisant passer pour le sauveur national, a limogé le Premier ministre Mechichi et suspendu le parlement tunisien sur la base d’une interprétation controversée de l’article 80 de la constitution. Saied a ensuite prolongé la suspension au-delà de la période d’un mois prescrite par la Constitution et a annoncé qu’il gouvernerait par décret présidentiel. Jusqu’à présent, les perspectives de sécurité alimentaire de la Tunisie ne se sont pas améliorées sous le régime présidentiel direct. Le déséquilibre du commerce alimentaire à la fin du 3T 2021 s’élevait à 1,32 milliard de DT, avec des prix des céréales importées en hausse de 23,9% pour le blé tendre et de 12,6% pour le blé dur. Les prix des céréales fourragères ont également augmenté , l’orge enregistrant un bond de 18,4 % et le maïs un pic de 46,9 %.

L’augmentation de la production céréalière intérieure de la Tunisie ne sera ni rapide ni facile. La Tunisie a du mal à garantir un approvisionnement suffisant en engrais, dans un contexte de pénurie mondiale, car la flambée des prix de l’énergie a réduit la production dans de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et a fait grimper les prix des engrais. En octobre 2021, la Tunisie ne pouvait satisfaire que 25% de sa demande intérieure d’engrais. Les approvisionnements intérieurs ont également été considérablement réduits par la fermeture de six mois , de novembre 2020 à mai 2021, de l’usine d’engrais chimiques de Mdhilla à Gafsa en raison de grèves et de manifestations répétées. Même si le gouvernement a autorisé des importations supplémentaires, les agriculteurs tunisiens ont connu une augmentation de 30 à 50 % des coûts des engrais.

La pénurie d’eau est un obstacle encore plus important à la relance de la production agricole de la Tunisie, dangereusement exacerbée par la mauvaise gestion des maigres ressources en eau du pays, dont environ 80% sont utilisées pour l’agriculture . La Tunisie a connu des températures record et des sécheresses alternant avec des épisodes de pluies torrentielles et des inondations qui ont ravagé l’agriculture et l’approvisionnement en eau du pays. Une mauvaise gestion de l’eau et des infrastructures défectueuses rendent le pays très vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique. Dans certaines régions de Tunisie, jusqu’à 50 % de l’eau est perdue avant d’atteindre le robinet en raison de l’insuffisance des infrastructures de distribution d’eau. La sécheresse a également causé une grave diminution des réserves d’eau. En septembre 2021,les volumes d’eau dans les barrages tunisiens s’élevaient à 730 millions de mètres cubes (mcm), contre 1,1 milliard de mètres cubes (mcm) au cours de la même période en 2020. La capacité de stockage d’eau de la Tunisie est également en baisse en raison de l’envasement croissant de ses barrages. D’ici 2035, les barrages de Mellègue et R’mili seront complètement ensablés , avec le même sort qui attend le barrage de Siliana en 2047.

Il existe des solutions à de nombreux problèmes contribuant à la crise alimentaire et hydrique en Tunisie, mais il existe peu de solutions immédiates. La construction de nouveaux barrages, systèmes d’irrigation et installations de dessalement, ainsi que les centrales électriques supplémentaires pour les faire fonctionner, nécessiteront tous du temps et des investissements en capital. Surtout, les solutions aux problèmes de la Tunisie nécessiteront une planification politique experte et la bonne gouvernance pour mettre en œuvre les mesures.

Algérie

L’Algérie est confrontée à des défis économiques et climatiques similaires à ceux de la Tunisie lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité alimentaire de sa population, mais les défis sont à une échelle plus redoutable. Avec environ 17,4% de son territoire majoritairement désertique constitué de terres agricoles, l’Algérie est le plus grand importateur de denrées alimentaires d’Afrique. Avant COVID-19, les importations alimentaires de l’Algérie couvraient près de 75 % des besoins de sa population de 45 millions d’habitants. Malgré l’ampleur du défi, l’Algérie avait fait des progrès dans la réduction de l’insécurité alimentaire avant le déclenchement de la pandémie. Selon la moyenne triennale de la FAO, le pourcentage de la population en situation d’insécurité alimentaire modérée à sévère a chuté à 17,6 % pour la période 2018-20, contre 22,9 % pour 2014-16. Néanmoins, avant COVID-19, environ 24 millions d’Algériens dépensaient plus de 60% de leurs revenus uniquement pour répondre à leurs besoins alimentaires. Malgré sa richesse en hydrocarbures, la poursuite par l’Algérie de sa politique actuelle de subventions aux importations alimentaires dans un contexte d’inflation alimentaire mondiale galopante et de déficits de production intérieure provoqués par la sécheresse est devenue un fardeau difficile à gérer pour ses finances publiques.

Les importations alimentaires les plus critiques de l’Algérie sont les céréales, qui contribuent à 43 % des calories totales et à 46 % des protéines du régime alimentaire algérien. Avant la crise mondiale actuelle de l’offre, les dépenses annuelles de l’Algérie pour les importations de céréales étaient d’environ 1,3 milliard de dollars . Même les années où sa production nationale donne de bonnes récoltes, l’Algérie dépend encore fortement des importations de céréales, dont 70 % sont généralement du blé tendre utilisé pour faire du pain.

L’agriculture céréalière algérienne est très vulnérable aux phénomènes météorologiques violents. Sa production céréalière nationale devrait chuter de 38 % pour la campagne de commercialisation 2021/22 (MA) en raison d’une pluviométrie insuffisante. Par conséquent, ses besoins d’importation de blé pour la campagne de commercialisation 2021/22 devraient s’élever à 8,1 millions de tonnes métriques, soit 25 % de plus que les importations de l’an dernier. La plupart de ses importations de blé proviennent de l’Union européenne (UE), la France étant traditionnellement le plus grand fournisseur. Cependant, avec la pression mondiale sur l’approvisionnement en céréales, les exportations de céréales allemandes ont dépassé cette année celles de la France. Au-delà des effets des événements météorologiques violents et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au COVID-19, la pénurie d’approvisionnement mondiale a été exacerbée par une augmentation des importations de blé de la Chine, y compris le blé français, pour couvrir ses besoins en aliments pour le bétail. Pékin s’efforce de reconstituer rapidement sa population porcine locale après qu’une épidémie de peste porcine africaine a décimé la moitié de ses porcs, dans le but d’assurer son approvisionnement en protéines animales.

Pour répondre aux besoins accrus d’importation de l’Algérie, le gouvernement du président Abdelmadjid Tebboune a cherché à diversifier ses fournisseurs au sein de l’UE ainsi qu’à regarder au-delà du bloc vers la Russie et jusqu’aux États-Unis et au Canada. Fin octobre 2021, la Pologne a expédié 60 000 tonnes de blé vers l’Algérie. Alger a également acheté 60 000 tonnes à la société russe Demetra Trading , les premières importations de blé russe du pays depuis 2016. Malgré la diversification de ses fournisseurs, la pénurie mondiale d’approvisionnement signifie qu’Alger doit encore faire face à la flambée des prix. En réponse immédiate, le gouvernement algérien a reporté son plan de lever indéfiniment les subventions au blé. Outre le blé, la hausse du prix de l’orge et du maïs importés d’Algérie, utilisés principalement pour l’alimentation animale, renchérit les prix des viandes rouges et blanches. Le manque de pluie dans la région des hauts plateaux , où le blé et l’orge sont principalement cultivés, a entraîné une augmentation des importations d’orge . L’Algérie importera également 5 millions de tonnes de maïs pour l’alimentation animale cette année.

Contrairement à d’autres pays du Maghreb, l’Algérie est également confrontée à une crise d’approvisionnement en lait. Le lait est la principale source de protéines animales dans l’alimentation algérienne, fournissant environ 16% de l’apport quotidien moyen en protéines – dépassant la viande rouge, la viande blanche et les œufs combinés, qui ne représentent que 10,24%. L’Algérie est le deuxième importateur mondial de poudre de lait entier en poudre, avec des importations estimées à 255 000 tonnes en 2021 , et le cinquième importateur de poudre de lait écrémé, estimée à 160 000 tonnes. En 2020, l’Algérie a enregistré une augmentation de 3,8% de la production de laitrésultant d’une augmentation de la superficie allouée à la production laitière ainsi que d’une nouvelle interdiction gouvernementale d’utiliser du lait en poudre subventionné pour fabriquer du lait pasteurisé. Même s’il s’agit d’une amélioration, ces mesures sont loin de combler l’écart. En 2017, l’Algérie entretenait environ 200 000 vaches laitières, mais en 2021, le pays aurait besoin de plus d’un million de vaches pour satisfaire sa demande actuelle de lait uniquement avec la production nationale. De plus, l’augmentation considérable des aliments pour bétail à base de céréales probablement nécessaire à un tel effort mettrait à rude épreuve les importations céréalières du pays.

L’approche actuelle de l’Algérie en matière de sécurité alimentaire dépend largement de la mesure dans laquelle les subventions de l’État peuvent protéger les consommateurs locaux de l’impact des augmentations des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial. En tant qu’État rentier des hydrocarbures dans lequel le pétrole et le gaz représentent environ 95 % des revenus d’exportation , Alger s’est appuyé sur les revenus des hydrocarbures pour financer ses subventions alimentaires. Le choc économique de la pandémie de COVID-19 a fortement réduit sa capacité à financer ces subventions. En 2020, l’économie algérienne a connu une contraction de 4,6% du PIB réel , les exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié du pays connaissant chacune une baisse d’ environ 30% . Alors que la reprise des prix de l’énergie devrait pousser l’Algérie vers une croissance économique positive – les prévisions du printemps 2021 de la Banque mondialeune croissance projetée de 3,7% en 2021 et de 2,5% en 2022 – une partie de cette croissance pourrait être compensée par la flambée des factures d’importations alimentaires de l’Algérie, aggravée par la chute de la valeur du dinar algérien. Le dinar ayant régulièrement baissé de 118 contre dollar américain au 1er janvier 2019 à 138 fin octobre 2021, il deviendra de plus en plus difficile pour Alger de faire face à la hausse des coûts de ses importations alimentaires et de ses subventions.

À l’instar de la Tunisie, l’utilisation accrue d’engrais et l’amélioration des capacités de gestion de l’eau en Algérie sont essentielles pour stimuler la production agricole nationale. Bien que l’Algérie soit riche en gaz naturel et en phosphates, deux des principales ressources utilisées dans la fabrication d’engrais, le secteur agricole du pays utilise généralement beaucoup moins d’engrais que ses voisins. En 2018, la consommation d’engrais pour l’agriculture algérienne était de 20,7 kilogrammes (kg) par hectare de terre arable, contre 44,2 kg en Tunisie et 74,9 kg au Maroc. Pour aider à atténuer le problème, la société d’énergie publique algérienne Sonatrach a signé un accord en 2018 avec la société chinoise CITIC Construction pour la construction d’un complexe intégré de production de phosphate de 6 milliards de dollars.. La méga-usine verrait la production annuelle de phosphate de l’Algérie atteindre 10 millions de tonnes métriques, ce qui entraînerait une augmentation de la production annuelle d’engrais d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars sur les marchés mondiaux, tandis qu’une plus grande utilisation intérieure d’engrais entraînerait une augmentation des rendements des cultures à l’avenir.

La rareté de l’eau est un défi plus fondamental pour l’Algérie. Comme la Tunisie, l’Algérie a souffert d’une mauvaise gestion de ses maigres ressources en eau. En 2012, son prélèvement d’eau douce souterraine était de 3 milliards de mètres cubes, soit environ le double du taux de recharge annuel . Selon la FAO, le taux de prélèvement est passé à 8,1 milliards de mètres cubes en 2017. La gestion inadéquate de l’eau en Algérie a été exacerbée par des infrastructures défectueuses qui entraînent des pertes de transport d’eau vers les zones urbaines d’ environ 30 %.Comme la Tunisie, les barrages algériens sont fortement impactés par l’envasement et la contamination. Pour augmenter son approvisionnement en eau, le gouvernement s’est tourné vers la technologie de dessalement énergivore et a renouvelé ses efforts pour moderniser et développer les usines de dessalement d’eau de mer. L’Algérie dispose de 11 usines de dessalement réparties dans neuf provinces et le gouvernement de Tebboune est en train de réhabiliter et de moderniser quatre d’entre elles , avec l’intention d’en construire trois supplémentaires .

Maroc

Le Maroc partage bon nombre des mêmes défis de sécurité alimentaire que la Tunisie et l’Algérie, mais la manière dont il vit la crise actuelle a été façonnée par son accent unique au cours des 10 dernières années sur le développement des exportations agricoles à haute valeur ajoutée. La planification agricole du Maroc au cours des 20 dernières années, et particulièrement au cours de la dernière décennie, a réussi à augmenter sa production d’exportation tout en réduisant la sous-alimentation à moins de 5% de la population. Malgré ces réalisations, la moyenne triennale de l’insécurité alimentaire modérée à sévère au Marocde 2018 à 2020 s’élève à 28%. Alors que l’autosuffisance alimentaire est un principe fondamental de la stratégie de développement du royaume depuis l’indépendance, la dépendance croissante du Maroc vis-à-vis des importations alimentaires subventionnées représente un danger croissant pour son tissu socio-économique. Comme ses voisins, le Maroc est fortement dépendant des céréales importées.

En 2008, le royaume a lancé son Plan Maroc Vert (Plan Maroc Vert, PMV), un programme multidimensionnel de 2010 à 2020 visant à promouvoir le développement socio-économique en stimulant la production d’exportations agricoles à haute valeur ajoutée. Le PMV a réussi à augmenter la valeur des exportations agricoles du pays de 117% à environ 3,5 milliards de dollars et a créé 342 000 nouveaux emplois . En 2019, le secteur agricole marocain représentait 13 % du PIB et 38 % de l’emploi national, dont 74 % des emplois en milieu rural. Puisque la proportion de la population employée dans l’agriculture au Maroc est plus élevée que dans toute autre économie du bassin méditerranéen, le développement d’une production agroalimentaire à plus forte valeur ajoutée pour l’exportation a été considéré comme essentiel pour élever le niveau de vie d’une large frange de la société. Grâce au PMV, le secteur agroalimentaire marocain représente désormais 21% de ses exportations .

A mi-parcours de la mise en œuvre du PMV, les céréales importées représentaient 54% de la consommation totale de céréales du Maroc, soit plus de trois fois la moyenne mondiale de 16%. En raison de l’accent mis par le PMV sur l’agriculture d’exportation, le Maroc a continué à réduire la quantité de terres agricoles consacrées à la production céréalière. Même avec ces réductions, la production céréalière en 2019 utilisait encore 59 % des terres agricoles du Maroc . Pour augmenter les rendements céréaliers, le PMV s’est concentré sur la modernisation des méthodes de production et l’introduction de variétés de blé tolérantes au climat. En 2021, ces efforts ont porté leurs fruits et le Maroc a connu une année record pour la production de blé et d’orge, récoltant 5,06 millions de tonnes de blé tendre, 2,48 millions de tonnes de blé dur et 2,78 millions de tonnes d’orge. Sa production de blé en 2021 était trois fois supérieure à celle de l’année 2020 frappée par la sécheresse et 58% supérieure à la moyenne 2016-2020. La production d’orge du Maroc a dépassé les années précédentes par une marge encore plus large. Ayant déjà prévu que 2021 serait une année record pour la production nationale de blé, Rabat a cherché à promouvoir davantage le secteur en imposant un droit d’importation de 135% sur le blé tendre étranger en avril 2021 et un droit d’importation de 170% sur le blé dur en juin 2021.

En tant que 13e importateur mondial de blé , le Maroc n’a pas suffisamment progressé dans la relance de la production nationale de blé pour échapper à la crise actuelle. Alors que les prix du pain ont commencé à grimper en septembre et octobre, le gouvernement a été contraint de changer de cap le 27 octobre 2021, suspendant les droits d’importation sur le blé tendre et le blé dur à compter du 1er novembre. blé, le Fonds d’indemnisation du Maroc couvre la différence par des subventions. Fin 2015, le Maroc a commencé à mettre en œuvre un programme échelonné de réforme du système, car les subventions gonflées du Fonds d’indemnisation depuis la crise financière mondiale de 2008 étaient devenues un fardeau insupportable pour les finances de l’État. Bien que la deuxième phase du programmeétait censé libéraliser les prix des produits de base les plus consommés au Maroc, le gouvernement a suspendu le programme indéfiniment pour assurer la stabilité des prix pendant la crise actuelle, qui pourrait s’avérer prolongée. Le ministère de l’Économie et des Finances prévoit que les subventions au blé coûteront à elles seules au gouvernement 161,1 millions de dollars au cours de l’exercice 2022.

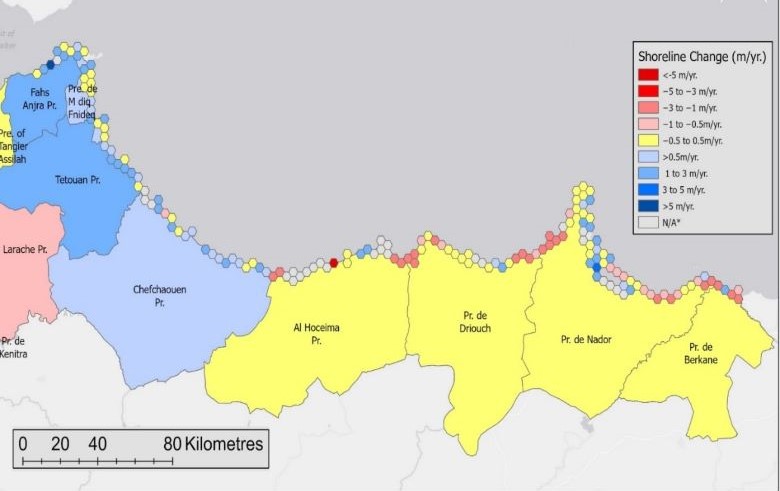

Le Maroc étend son PMV avec une nouvelle initiative décennale appelée Green Generation 2020-2030 destinée à améliorer la résilience et la durabilité de la production agricole du pays pour l’exportation et la consommation intérieure tout en élevant 400 000 ménages dans la classe moyenne. Pour atteindre ces objectifs, le Maroc devra atténuer sa vulnérabilité à l’impact du changement climatique et à la prévalence croissante de la sécheresse. La hausse des températures et les conditions de sécheresse prolongée provoquent la dégradation des terres, près de la moitié des terres marocaines étant confrontées à l’érosion des sols.

Le PMV a mis un total de 542 000 hectares en systèmes d’irrigation goutte à goutte contre seulement 128 000 hectares en 2008, ces zones irriguées représentant au moins la moitié de la croissance du PIB agricole depuis le lancement du PMV. En 2019, les terres irriguées ont généré 75 % des exportations agricoles du Maroc. Cependant, seulement 16% des terres agricoles du royaume sont irriguées à partir de barrages locaux , ce qui rend la production céréalière très variable et vulnérable aux événements météorologiques.

Comme la Tunisie et l’Algérie, le Maroc est confronté au défi de lutter contre l’envasement de ses grands barrages vieillissants, qui connaissent un taux d’envasement de 75 mcm par an. En février 2021, Rabat a annoncé qu’elle commencerait la construction de cinq nouveaux grands barrages d’une capacité de stockage cumulée de 525 mcm dans le cadre de la phase 2020-27 de son plan national de l’eau, qui vise à porter la capacité totale des barrages du pays à 27. bcm. Rabat a également achevé 65% de la construction d’ une nouvelle usine de dessalement d’eau de mer à Agadir qui fournira de l’eau potable ainsi que de l’eau pour l’agriculture grâce à un système d’irrigation nouvellement construit.

Conclusion

Les solutions à l’insécurité alimentaire du Maghreb existent mais elles ne sont ni rapides ni faciles. L’agro-tech, y compris l’irrigation de précision fonctionnant à l’aide de sources d’énergie renouvelables, contribuerait grandement à améliorer les rendements agricoles de la région, en particulier lorsqu’elle est associée à des technologies de pointe en matière de gestion de l’eau. Le dessalement de l’eau de mer est énergivore et augmenterait des coûts énergétiques élevés ou nécessiterait une capacité de production d’électricité supplémentaire à partir de sources d’énergie renouvelables. Toutes ces mesures nécessitent d’importants investissements en capital. Le plan national de l’eau du Maroc 2020-2050, qui prévoit la construction de nouveaux barrages et usines de dessalement ainsi que l’extension des réseaux d’irrigation, entre autres mesures, pour promouvoir une agriculture durable et la préservation des écosystèmes, est estimé à un coût environ 40 milliards de dollars.

Bien que les approches holistiques soient optimales, des mesures plus limitées peuvent également avoir des effets positifs importants. Une irrigation élargie est essentielle pour stimuler la production céréalière dans tout le Maghreb. En Algérie, seulement 43 % des terres agricoles irriguées sont plantées en céréales. Fin 2020, Alger a publié une stratégie de feuille de route 2020-24 pour plusieurs produits agricoles clés afin de réduire ses dépenses d’importations alimentaires. Dans le secteur du blé, la modernisation proposée de l’irrigation devrait multiplier par deux ou trois les rendements actuels, produisant potentiellement plus de 7 millions de tonnes métriques de blé par an d’ici 2024.

En outre, les pays du Maghreb ont besoin de renforcer leurs réserves stratégiques. L’Algérie s’est fixé pour objectif de construire 31 silos métalliques qui créeraient 670 000 tonnes de capacité de stockage supplémentaire. Le 8 octobre 2021, le roi du Maroc Mohammed VI a fait de la question une priorité nationale publique dans un discours télévisé inaugurant le nouveau parlement du pays. Dans son discours, le roi a « insisté » pour que le Maroc établisse un « système national intégré » de réserves stratégiques pour les approvisionnements alimentaires, médicaux et énergétiques essentiels afin de gérer les chocs causés par les futures pénuries d’approvisionnement mondiales et autres urgences. La Tunisie, qui a été relativement plus lente à prendre des mesures à la mesure de l’ampleur de son problème d’insécurité alimentaire, a signé un accord en janvier 2021 avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour mettre en place un système de suivi de la sécurité alimentaire.

La nécessité pour le Maghreb de mettre en œuvre de telles mesures à grande échelle ouvre la possibilité aux États-Unis et à leurs alliés européens d’approfondir leurs partenariats avec la Tunisie, l’Algérie et le Maroc – en s’engageant dans de nouveaux domaines de coopération qui, dans certains cas, pourraient remettre en question les termes de la relation. . En l’absence d’un engagement proactif des membres de la communauté transatlantique, la Chine, les États arabes du Golfe et d’autres pays sont susceptibles de combler le vide et d’accroître leur influence dans la région.

La crise des céréales céréalières de 2021 au Maghreb ne doit pas être ignorée par la communauté internationale. La crise a révélé de graves fragilités structurelles dans les systèmes alimentaires de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc qui sont finalement causées par l’incapacité à mettre en œuvre des mesures adéquates pour faire face à l’impact de la rareté croissante de l’eau et du changement climatique débilitant. Le coût de l’inaction ou du manque d’action pourrait être assez élevé, car l’échec à commencer à mettre en œuvre des politiques appropriées pourrait entraîner une dangereuse instabilité sociale et politique dans un proche avenir.

Alors que certaines des politiques nécessaires ont commencé à être mises en œuvre à des degrés divers, la bonne gouvernance pour mettre en œuvre les mesures requises sera essentielle pour déterminer le succès des efforts en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Des solutions pour améliorer l’insécurité alimentaire au Maghreb existent, mais comme les prix alimentaires mondiaux devraient continuer à augmenter en 2022 alors que les défis climatiques à la production agricole continuent de s’intensifier, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc – ainsi que leurs partenaires internationaux – ont peu de temps pour perdre si l’on veut éviter des conséquences catastrophiques.

Michaël Tanchum,

Professeur Michaël Tanchum est chercheur non-résident du programme Économie et énergie du Middle East Institute. Il enseigne à l’Université de Navarre et est chercheur principal à l’Institut autrichien pour la politique européenne et de sécurité (AIES) et chercheur invité dans le programme Afrique du Conseil européen des relations étrangères (ECFR). Les opinions exprimées dans cet article sont les siennes. L’auteur tient à remercier Rafaella Vargas Reyes et María del Pilar Cazali Castañón pour leur aide à la recherche.

Middle East Institute, 09/11/2021

#Algérie #Maroc #Tunisie #Maghreb #Sécurité_alimentaire