Algérie, Maroc, Maghreb, Libye, Tunsie, Sahel, Sahara Occidental, #Maroc, #Algérie,

L’annonce mardi 24 août 2021 par Ramtane Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, de la rupture des relations diplomatiques avec le royaume du Maroc n’est certainement pas un coup de tonnerre dans un ciel d’été. Quelques jours auparavant, le communiqué publié par la présidence algérienne lors de la dernière réunion du Haut Conseil de sécurité le 18 août laissait entrevoir une escalade dans le durcissement de la position d’Alger vis-à-vis du Palais royal. S’il faut prendre avec réserve les déclarations souvent théâtrales par lesquelles les deux despotismes voisins stimulent de très utiles – pour leur survie – réflexes nationalistes, il s’agit incontestablement d’une évolution préoccupante des rapports entre les deux capitales. Même si dans sa déclaration publique le ministre des Affaires étrangères algérien a cherché à en relativiser la portée, la rupture des relations diplomatiques est un acte particulièrement grave qui, selon les usages de politique internationale, précède souvent l’ouverture d’hostilités.

Méfiance, hostilité et… connivence

Les tensions, anciennes et récurrentes, entre Alger et Rabat procèdent largement d’un jeu convenu, très balisé, entre deux régimes adverses mais également solidaires lorsqu’il s’agit de leur préservation. Il est peu probable, sauf dérapage majeur, que la dégradation, continue depuis des mois, aille jusqu’au conflit ouvert. Aucune des deux parties n’a intérêt à laisser les événements échapper à tout contrôle. La guerre des sables de 1963 et les batailles d’Amgala I et II en 1976 ont démontré la coûteuse – et dangereuse – inutilité des confrontations directes.

L’Algérie et le Maroc ont le plus souvent entretenus des liens plutôt lâches et empreints de méfiance. Si la mémoire de la période de guerre de libération en Tunisie est marquée par la reconnaissance et la gratitude pour l’accueil populaire et officiel, ce n’est pas le cas pour le Maroc. Certes, le FLN/ALN a bénéficié d’un soutien franc, généreux et massif du peuple marocain, mais les autorités ont joué un rôle ambigu, parfois même carrément hostile vis-à-vis des contingents de l’ALN, en raison notamment de revendications territoriales. La prétention marocaine à la reconfiguration des frontières aboutira d’ailleurs à la brève mais sanglante guerre « des sables » en octobre 1963…

La période de rapports apaisés qui a suivi le traité d’Ifrane en 1969 dure jusqu’en 1975 et la trahison par l’Espagne de ses engagements vis-à-vis des populations du Sahara occidental par l’accord secret de cession du territoire au Maroc et à la Mauritanie. Le fait accompli d’une occupation de type colonial, bafouant le droit international et les résolutions de l’ONU, n’est pas accepté par les Sahraouis, soutenus par l’Algérie au nom du principe essentiel du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Depuis lors, les relations bilatérales sont au plus bas, en particulier après la fermeture des frontières terrestres en 1994. La situation de tension permanente créée depuis la Marche verte en 1975 est une aubaine pour la monarchie qui peut déployer son armée loin du centre du pouvoir et pour le régime d’Alger qui légitime le rôle politique des militaires par la menace sur les frontières ouest. Les dessous de table et commissions illicites prélevés lors de très importants contrats d’armement enrichissent les clientèles des deux régimes.

Makhzen et stratégie de la tension

Si un accord de modus vivendi semble accepté de part et d’autre, il n’en demeure pas moins qu’Alger et Rabat demeurent en compétition en termes d’influence régionale et continentale. Les politiques, pro-occidentale pour le Maroc, non-alignée pour l’Algérie, sont concurrentes et contradictoires, nourrissant une authentique animosité entre le Makhzen moyenâgeux et la dictature militaire algérienne. Malgré leur différence de nature, les deux régimes policiers et antidémocratiques représentent les faces différentes d’un semblable autoritarisme.

Les rapports très distendus entre les deux capitales depuis l’annexion illégale du Sahara occidental par le roi Hassan II, qui avaient déjà débouché sur une rupture des relations diplomatiques en 1976 (à l’initiative de Rabat), se sont particulièrement dégradés depuis quelques mois au fil d’initiatives hostiles du Makhzen. Conforté par le soutien américain traduit par la reconnaissance, au mépris du droit international, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation avec Israël, le roi Mohamed VI semble avoir opté pour une approche politico-diplomatique offensive. Le mémorandum soutenant les revendications du MAK1, mouvement autonomiste kabyle sans ancrage social significatif, diffusé le 14 juillet dernier par le représentant du Makhzen aux Nations unies, constitue une provocation, certes sans grand impact mais qui met en exergue le double langage monarchique en direction des Algériens – puisque le roi a invité peu après, lors de son discours de la fête du Trône du 4 août, « le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune – et constitue une provocation avérée.

La stratégie de la tension menée par Rabat et soutenue par les principautés du Golfe persique, les Américains et les Israéliens, est avant tout fondée sur une évaluation de la situation politique et économique de l’Algérie. Selon les stratèges du palais, la fragilisation sans précédent des équilibres algériens depuis le Hirak et la chute d’Abdelaziz Bouteflika ouvre une fenêtre d’opportunité pour sceller définitivement l’emprise sur le Sahara en contribuant activement à l’affaiblissement durable de son voisin.

Sionisme et wahhabisme : les ennemis aux portes

Cette appréciation semble partagée par les alliés du Makhzen, notamment les pétromonarchies inquiètes devant la puissance du courant démocratique très pacifiquement exprimé par la société algérienne. Les émirs qui redoutent la contagion démocratique, souhaitaient une répression rapide du Hirak et n’apprécient guère la stratégie de strangulation graduelle du mouvement mise en œuvre par les polices du régime. Le refus d’Alger de s’aligner sur la ligne wahhabite en Libye et le développement d’une coopération politique avec la Turquie a fini par créer une certaine exaspération à Abu-Dhabi et Riyad. L’ouverture il y a plusieurs mois de consulats des Émirats arabes unis et du Bahreïn à Laâyoune, capitale administrative du Sahara occidental occupé, est un signal on ne peut plus clair du feu vert golfique aux options de Rabat, qui a pesé sans doute dans la reconnaissance officielle d’Israël par le royaume chérifien.

Si elle a choqué l’opinion publique au Maroc, ou la cause palestinienne bénéficie d’un profond soutien populaire, la normalisation n’est en réalité que l’officialisation d’une relation très ancienne du Makhzen avec Israël. Le royaume, cheval de Troie impérialiste dans la région, collabore étroitement avec l’« entité sioniste » depuis fort longtemps et bénéficie notoirement du savoir-faire israélien en matière de renseignement et de guerre électronique. L’armée marocaine reçoit des équipements offensifs fabriqués par Tel Aviv, notamment des drones, et bénéficie d’une assistance opérationnelle d’experts israéliens. Le scandale Pegasus a jeté une lumière brutale sur la nature subversive et déstabilisatrice de la coopération entre deux systèmes coloniaux. Ce climat de familiarité avec le cœur du système makhzénien explique l’étonnante sortie, à partir de la capitale du Maroc, du ministre sioniste des Affaires étrangères le 12 août 2021 associant l’Algérie à l’Iran dans un « axe négatif » très connoté. L’intention est limpide, il s’agit pour ces protégés de l’impérialisme de diaboliser Alger en réanimant l’« axe du mal » inventé par les néoconservateurs autour de George W. Bush…

Mais c’est incontestablement le soutien américain, diplomatique et militaire qui pèse décisivement dans la balance. L’administration Biden a confirmé la reconnaissance de la « marocanité » du Sahara occidental concédée par Donald Trump et n’a pas cherché à nuancer l’orientation anti-algérienne d’exercices militaires avec l’armée du Makhzen. Des manœuvres aériennes entre les deux armées de l’air américaine et marocaine, en 2019 et 2020 avaient déjà impliqué des bombardiers stratégiques dont on imagine mal le déploiement contre des groupes terroristes. Pour enfoncer le clou, les manœuvres conjointes entre les Forces armées royales et l’armée américaine, baptisées African Lion, du 7 au 18 juin 2021 simulaient quasi-explicitement une confrontation avec l’Armée nationale populaire…

Ce soutien international dans un contexte régional marqué par la crise politique algérienne ouverte en février 2019 (et qui s’inscrit dans la durée) donne des ailes à un régime médiéval, corrompu et extrêmement inégalitaire, disposé à tous les reniements. Le soutien extérieur étant acquis, il ne reste plus au Makhzen que de tenter de mobiliser son opinion interne au prix d’audacieuses contorsions propagandistes. En effet, si le discours officiel est surtout centré sur la « cause nationale », l’annexion du Sahara occidental, il reste résolument mutique sur les enclaves espagnoles sur son territoire. Tandis que les mobilisations populaires pour les libertés, qui se multiplient depuis les années 2010, sont brutalement réprimées : un durcissement qui joue également un rôle important dans celui de la posture marocaine anti-algérienne.

« Main étrangère » et « citadelle assiégée »

L’hystérisation de cette posture convient parfaitement aux décideurs d’Alger, confrontés quant à eux à une crise pluridimensionnelle et à des perspectives socio-économiques plutôt inquiétantes. Le spectre de la menace extérieure régulièrement convoqué pour provoquer un sursaut « patriotique » autour du régime est réactivé par les provocations de Rabat. L’instrumentalisation du nationalisme vise principalement à éteindre la contestation politique et à susciter le ralliement autour du régime. Ce stratagème, usé jusqu’à la corde, ne rencontre toutefois qu’un écho relatif. Tout comme les agissements et le discours du Makhzen. L’opinion publique algérienne, informée et politique, sait parfaitement à quoi s’en tenir vis-à-vis des deux despotismes maghrébins.

Les Algériennes et les Algériens dans leur vaste majorité sont loin d’ignorer que la menace effective sur la stabilité, la prospérité et la sécurité du pays procède précisément du sommet de la hiérarchie militaro-sécuritaire. La « main étrangère » responsable de la déstabilisation du pays se trouve au faîte des appareils de pouvoir.

C’est bien sous l’égide de la coupole militaro-sécuritaire que les fondements productifs de l’économie algérienne ont été démantelés à la suite des accords de stand-by avec le FMI en janvier 1994. C’est sous la conduite des décideurs en uniforme que s’est formée, dans la prédation et la prévarication, une caste compradore qui a sapé méthodiquement les capacités productives nationales en altérant gravement l’image du pays. Les luttes féroces des groupes d’intérêts concurrents au sommet de la hiérarchie militaire depuis l’avènement du Hirak en février 2019 ont permis de donner une idée de l’ahurissant niveau de corruption du système. Trente généraux sont emprisonnés ou en fuite à l’étranger, tout comme des dizaines de ministres (dont deux Premiers ministres…). Il ne s’agit là que d’un reflet parcellaire ou sélectif d’une organisation de la prédation ostensiblement instaurée comme mode de gouvernement sous l’égide des appareils sécuritaires. Le système né du coup d’État de janvier 1992 a détruit l’administration du pays pour faciliter un processus d’accaparement criminel du patrimoine public et de détournement massif des produits de la rente des hydrocarbures.

Dans la frénésie affairiste délinquante des années Bouteflika, l’Algérie des putschistes a perdu l’essentiel de la grammaire sociopolitique forgée durant la guerre de libération. L’effondrement interne, moral et politique, a accompagné l’effacement progressif du pays de la scène internationale et l’évaporation d’une part importante de son crédit diplomatique. La marginalisation politique d’Alger a culminé dans le mépris ostensible de l’Otan à l’égard des intérêts nationaux lors de la destruction de l’État frère de Libye en 2011.

L’appareil diplomatique algérien mis entre parenthèses après le coup d’État contre la démocratie du 11 janvier 1992 a été méthodiquement déconstruit par l’entourage du président Bouteflika avec l’assentiment des généraux qui l’ont porté au pouvoir. L’objectif assigné au président par les militaires en 1999 était clair et très circonscrit : renouer les liens du régime avec l’Occident de plus en plus réticent à couvrir les exactions monstrueuses du régime dans sa « sale guerre » contre les civils. Abdelaziz Bouteflika et ses proches ont utilisé à cette fin leurs relais, au premier chef les potentats du Golfe, avec des conséquences préjudiciables sur la sécurité nationale. Au cours de cet interminable règne de près de vingt ans, la voix de l’Algérie est donc progressivement devenue inaudible sur le plan international et particulièrement au sud du Sahara.

La quasi-disparition de l’Algérie de la scène africaine, conjuguée aux ratonnades contre les migrants sub-sahariens, a très visiblement affaibli l’influence continentale du pays, ce qui a permis aux alliés du régime sioniste d’apartheid de conquérir des positions en Afrique, jusqu’à permettre l’intégration de Tel Aviv en tant qu’observateur dans l’Union africaine.

Un changement de paradigme contrarié

Il reste que l’indignation officielle devant la « normalisation » marocaine prête à sourire. Sans même évoquer les visites et rencontres secrètes, le régime a ouvert des canaux de communication depuis la rencontre cordiale d’Abdelaziz Bouteflika avec Ehud Barak à Rabat en juin 1999 lors des funérailles de Hassan II. Le même Bouteflika a rencontré Shimon Peres et d’autres dignitaires sionistes lors d’un séminaire aux Baléares en octobre de la même année sans que cela ne provoque d’émotion dans les cercles du pouvoir. Le régime a multiplié les gestes positifs en direction d’Israël, des journalistes et universitaires, proches de la police politique, se sont par exemple rendus à Tel Aviv en 2009, subissant quelques critiques de pure forme. Des critiques épargnées au général Ahmed Gaïd-Salah et à d’autres officiers de haut rang qui se sont affichés la même année dans des réunions de l’OTAN aux côtés de hauts gradés israéliens. Après tout, une propagandiste de l’éradication, aujourd’hui sous les verrous pour corruption, a bien été ministre pendant douze ans malgré une visite très médiatisée à Tel Aviv en 19962….

Le régime algérien n’a pas exprimé la moindre réserve à l’endroit du processus de normalisation engagé par les principautés du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, qui n’ont jamais bénéficié auparavant d’une aussi grande influence en Algérie, jusqu’aux centres décisionnels de l’armée. En sus d’une ouverture économique au détriment de l’intérêt national, les Émirats arabes unis, qui contrôlent les principaux ports algériens, sont associés à l’ANP dans d’étranges opérations d’achat de matériel militaire (deux frégates en Allemagne) et de joint-ventures (unités de montage de camions et de blindés légers) dans des environnements financiers opaques. La proximité émiratie avec l’armée algérienne est illustrée par les fréquents déplacements des sommets de la hiérarchie militaire vers un pays qui a été la destination du premier voyage à l’étranger du général Saïd Chengriha, chef d’état-major qui a succédé, en décembre 2019, au général Ahmed Gaïd-Salah, brusquement décédé dans des circonstances peu claires. Il n’est pas anodin de rappeler que le chef de la DGSI, police politique militaire, depuis avril 2020, le général Abdelghani Rachedi, était auparavant attaché militaire à Abu Dhabi.

De fait, l’interdiction de porter le drapeau palestinien lors des manifestations du Hirak n’est pas une décision neutre. Au prétexte du bannissement de tous les drapeaux à l’exception de l’emblème national, il s’agit bien, tous l’ont compris, d’une indication de réorientations contre-révolutionnaires torpillées par la seule volonté du peuple algérien, qui s’identifie naturellement au peuple de Palestine dans sa lutte de libération. Le soutien à la Palestine et la détestation du colonialisme sont au cœur de l’identité politique de la société algérienne. Aucun régime ne peut aller à l’encontre de cette orientation fondatrice sans risquer des ruptures majeures.

Autonomie vs hégémonie, entre Est et Ouest

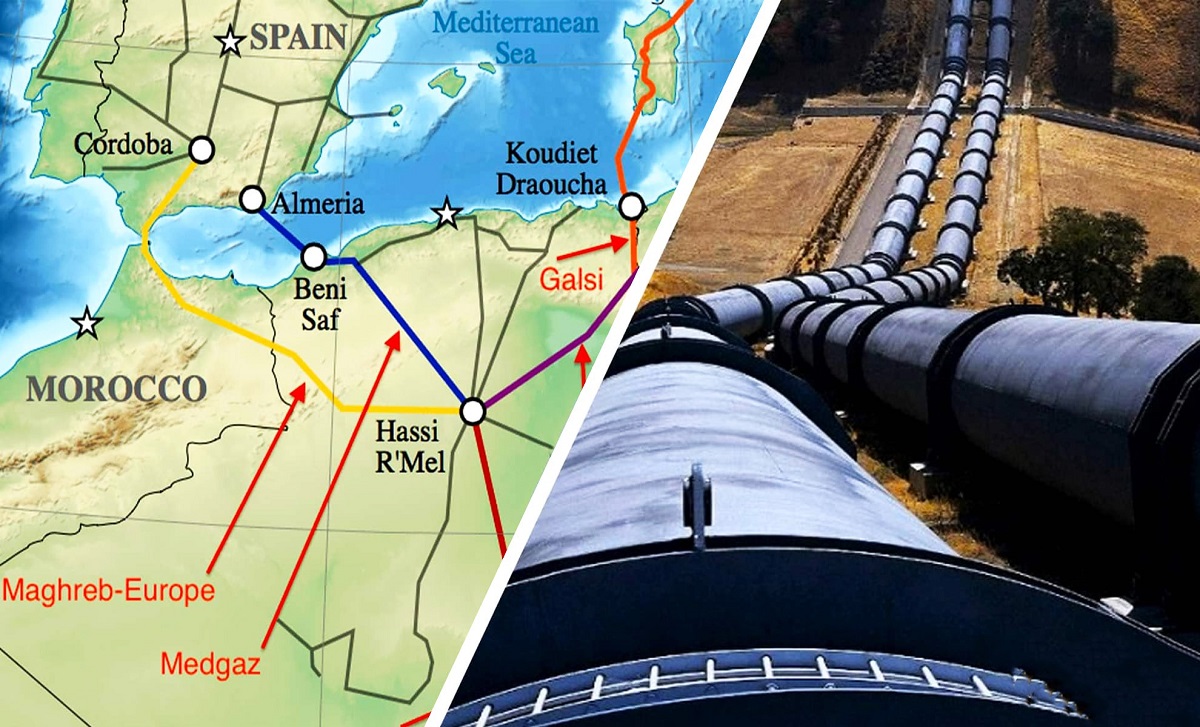

La réorientation vers l’Occident de la diplomatie algérienne se heurte également à un obstacle militaire particulièrement difficile à contourner. En effet, la plus grande part de l’armement de l’ANP est traditionnellement issue des usines russes. L’adossement de l’armée aux arsenaux russes est ancien, datant d’avant même l’indépendance du pays. L’Union soviétique a toujours mis à disposition ses armes, y compris les plus modernes, à des prix particulièrement compétitifs3. À la suite de l’URSS, la Fédération de Russie4 fournit des équipements militaires de haute technologie que les Occidentaux, les Américains en particulier, pourtant sollicités avec insistance, refusent de vendre à l’Algérie.

Le soutien à la cause palestinienne et le non-alignement tenace de l’Algérie expliquent largement les fins successives de non-recevoir de Washington pour l’acquisition de matériels sensibles. Les militaires, qui disposent des ressources financières nationales et ne dépendent pas de l’aide étrangère, ne peuvent se résoudre à réduire le seuil qualitatif ouvert par Moscou. Cette orientation a été actée par le partenariat stratégique conclu lors de la visite de Vladimir Poutine en mars 2006 qui scelle durablement la relation militaire bilatérale. L’ouverture à des fournisseurs tiers est donc opérée ponctuellement et à la marge des besoins d’équipement stratégique de l’ANP. Très concrètement, la méfiance des Occidentaux vis-à-vis d’un pays jugé « irrédentiste » malgré tous les reculs du régime et leur réticence à livrer les systèmes d’armes dotés du niveau de performances attendu par l’armée algérienne contribuent à maintenir celle-ci hors du champ de coopération « de confiance » en confortant la position russe dans le pays.

L’ancrage russe (et, dans une mesure moindre, chinois) de l’ANP est donc consolidé paradoxalement par la persistance de la méfiance occidentale vis-à-vis de l’Algérie. L’ANP a pourtant effectué de nombreux gestes en direction des États-Unis et de leur sphère d’influence. Outre la participation à des réunions et manœuvres de l’Otan, la coopération extrêmement étroite en matière de renseignement et de lutte antiterroriste s’est accompagnée par des facilités de présence en Algérie, l’autorisation de survol du territoire par les aviations militaires d’États extracontinentaux et le soutien logistique aux forces expéditionnaires dans la région. Ces dispositions visant à l’équilibre diplomatique ne semblent pas influer sur la perception américaine notamment, comme l’illustre le renforcement des dispositifs autour du pays5 et les cibles trop identifiables des exercices militaires conjoints avec les pays de la région.

Le Makhzen : contre le régime ou contre l’Algérie ?

Les deux pays les plus peuplés du Maghreb, bien que se situant plus que jamais dans des camps idéologiquement distincts et géopolitiquement concurrents, font face néanmoins à des contestations politiques aux formes très voisines. Appelés Hirak dans les deux pays, ces mouvements, dans la province du Rif au Maroc et sur tout le territoire en Algérie, sont l’objet dans les deux pays d’une répression très brutale. Les animateurs politiques ou des figures de ces Hiraks pacifiques sont arrêtés, torturés et lourdement condamnés par une justice aussi servile au Maroc qu’en Algérie. Des dizaines de militants des droits de l’homme, des journalistes sont violentés et emprisonnés arbitrairement. Si les deux systèmes politiques ne se ressemblent pas effectivement, ils ont recours aux mêmes méthodes et partagent la même aversion pour le droit et la démocratie.

Ainsi, en dépit d’un bilan désastreux en termes de respect des droits de l’homme et du droit international, la monarchie marocaine est encore plus fermement insérée dans le dispositif stratégique de l’Occident. Le Makhzen, organisation féodale moyenâgeuse, est considérée comme un partenaire tout à fait acceptable par les parangons européens et américains de la modernité démocratique. L’Algérie, malgré la réduction de sa marge de manœuvre et la difficile redéfinition du non-alignement dans une multipolarité globale encore en gestation, maintient un cap minimal décolonial, anti-hégémonique et rejette la normalisation avec Israël. Mais les deux systèmes, et c’est là sans doute l’essentiel, bénéficient l’un et l’autre du soutien du G7 au nom de la stabilité régionale, menacée par l’effondrement des États corrompus du Sahel et la multiplication des groupes « djihadistes », et des intérêts bien compris des « grandes puissances ».

Les crispations des dernières semaines relèvent-elles pour autant du psychodrame bilatéral auquel sont habituées les deux capitales ? La présence active d’Israël sur les frontières ouest, notamment sur le mur de défense érigé au Sahara occidental, modifie l’équilibre des forces dans la région. La mort d’Addah Al-Bendir, chef de la gendarmerie sahraouie, tué par un missile probablement tiré à partir d’un drone en avril 2021, pourrait bien représenter l’élément déclencheur d’une élévation du niveau de conflictualité au Sahara occidental par l’introduction d’armements nouveaux…

Même s’il est à peu près avéré que ni Rabat ni Alger ne souhaitent s’engager dans une guerre ouverte, l’hypothèse d’une confrontation à la suite de dérapages ou de provocations n’est pas à exclure. On a peine cependant à imaginer les satrapes du Makhzen ou la gérontocratie militaire algérienne se fourvoyer dans une aventure incertaine dont aucun des protagonistes ne sortira indemne.

A moins que, fort du soutien américano-israélien, le roi du Maroc et son entourage pourraient estimer que l’heure serait venue d’asseoir définitivement leur souveraineté sur le Sahara face à une Algérie fragilisée, et ne tente un coup de force. Au-delà d’une pure gesticulation, la diffusion du tract soutenant les revendications sécessionnistes du MAK par l’ambassadeur marocain aux Nations unies va dans le sens d’une surenchère belliqueuse. Les parrains de Rabat autoriseront-ils une telle évolution ? L’Algérie, dernier pays du Front du refus6 encore debout, reste sourd au chant des sirènes normalisatrices et abrite une société politique populaire consensuellement attachée à l’indépendance du pays et à la solidarité avec les peuples en lutte, tant en Palestine qu’au Sahara occidental. L’encouragement du séparatisme identitaire pour casser le front social et le consensus politique national tel que proclamé le 1er novembre 1954 n’a donc pas grande chance de porter ses fruits. La cohésion nationale, ainsi que l’a démontré le Hirak depuis le premier jour, ne peut être remise en cause par des mouvements marginaux et sans relais majeur dans la société, quelle que soit l’ampleur du soutien étranger dont ils bénéficient.

Vers un Maghreb démocratique ?

Les stratégies de déstabilisation et les actes de provocation du Makhzen sont d’autant plus inacceptables qu’ils sont dirigés contre le voisin le plus proche à tous points de vue. Mais ils illustrent bien l’immoralité et l’irresponsabilité d’une monarchie qui écrase les libertés, méprise le droit international et disposée aux plus indignes trahisons. L’opinion publique en Algérie sait faire la différence entre le peuple marocain frère et les félons qui dirigent leur pays. Tout comme l’opinion au Maroc sait ce qui sépare le peuple algérien d’une dictature sans scrupules.

À contrecourant de l’histoire, les absolutismes royaux d’un autre temps et les autoritarismes militaro-policiers caducs sont voués à disparaître, et il faut espérer que cette évolution inévitable se fasse au moindre coût humain et politique. Il s’agit là de l’ultime responsabilité de castes de pouvoir à Alger et Rabat qui auront, chacune dans ses propres dérives et ses trahisons respectives, démontré leur impéritie et portent tout le poids des vicissitudes qui empêchent la constitution du Grand Maghreb. Les crises de ces régimes ne sont pas celles des peuples.

Dans tout le Maghreb, les nouvelles générations ne sont dupes d’aucune manœuvre et ne mettront pas en jeu leur évidente communauté de destin pour permettre à des organisations de pouvoir illégitimes et illégales, qui n’offrent à leur jeunesse que le désespoir et l’immigration clandestine, de se maintenir dans le mensonge et la violence. La modernisation politique est impérative, tant les défis qui attendent les sociétés maghrébines dans les années à venir sont immenses, complexes et nécessitent la mise en commun de tous les moyens et la mobilisation de toutes les compétences disponibles. L’avenir du Maghreb est entièrement dans la démocratie, le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la constitution, enfin, d’États de droit pour les libertés et de justice. Les peuples du Maghreb rejettent toute hégémonie ou mise sous tutelle et sont indéfectiblement solidaires du peuple palestinien dans sa lutte de libération décoloniale. La fraternité de tous les peuples du Maghreb est inaltérable.

Notes

1 Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie. Organisation groupusculaire, surtout présente en France et au Canada, dirigée par Ferhat Mehenni, un ancien chanteur, qui revendique l’indépendance de la Kabylie.

2 Khalida Messaoudi-Toumi s’est rendue à Tel Aviv en compagnie de la journaliste française Elisabeth Schemla en mars 1996.

3 Voir général Rachid Benyellés, Dans les arcanes du pouvoir. Mémoires 1962-1999, Barzakh, Alger, 2017.

4 Sur la relation Algérie-Russie, voir Mansouria Mokhefi, « Alger-Moscou : évolution et limites d’une relation privilégiée », Politique étrangère, n° 3, 2015.

5 Comme le renforcement de la base aérienne de Moron de la Frontera en Andalousie.

6 Le « Front du refus », ou « Front du refus et de la fermeté », face à une normalisation avec Israël, réunissant l’Algérie, la Libye, la Syrie, le Yémen du Sud et OLP, a été créé lors du Sommet de Tripoli du 1er au 5 décembre 1977. Il a été ainsi dénommé par opposition au « Front du silence » réunissant les pays du Golfe persique et le « Front de la capitulation » mené par l’Égypte et le Soudan avec l’appui du Maroc (voir Paul Balta, « Les aléas des relations avec le monde arabe », Le Monde diplomatique, novembre 1982).

Omar Benderra, Algeria-Watch, 31 août 2021

Hoggar, 05/09/2021