Mali, Sahel Azawad, MNLA, Maroc, Al Qaïda, FLNA, MUJAO, Algérie, CEMOC, Ansar Eddine, CEDEAO, Mauritanie, Niger,

⦁ Depuis le mois de mars, le Mali connaît une grave crise : les rebelles du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) revendiquent la région de l’AZAWAD, coupant ainsi le pays en deux. D’une part, le groupe des Ansar-dine veulent une application stricte de la Chariaa sur l’ensemble du territoire national, d’autre part des sous-officiers s’estiment trahis par leur hiérarchie et provoquent une insurrection. Les trois régions du nord Mali, Tombouctou, Gao et Kidal ne sont plus sous le contrôle étatique. Le président Amadou Toumani Touaré est renversé, un nouveau gouvernement est mis en place.

⦁ Grave au Nord, la crise est violente à Bamako avec un risque de devenir une crise africaine généralisée avec une économie criminelle à travers les exportations irrégulières et illégales des produits nationaux (coton et or) et les trafics (armes et drogues). Au Libéria, au Sierra Léone et en Côte d’Ivoire, des cartels risquent d’entrer en action pour promouvoir les trafics illicites en tout genre. Au Nord, les rebelles disposent déjà de trois aéroports : Gao, Tessalit et Tombouctou qui peuvent accueillir de gros porteurs et recevoir tous les commerces, y compris ceux de la drogue, des armes et aussi des militants étrangers.

⦁ L’armée nationale est divisée à tous les niveaux et la classe politique est également éclatée.

⦁ Les radicaux (Aqmi, Ansar Dine, Mujao, Boko Haram) qui occupent le Nord et les autres groupes, le MNLA en particulier et le FLNA jouent la compétition au plus extrémiste. Les islamistes veulent renforcer globalement leur présence, ce qui cependant comporte des risques de division. L’incertitude politique et sécuritaire à Bamako les aident à renforcer leurs rangs, leur unité, leur expansion et l’exécution de leur agenda.

⦁ L’appel à l’envoi des troupes étrangères au Mali constitue une excellente publicité pour les jihadistes. Il facilite les recrutements, donne du prestige aux radicaux et attire les combattants étrangers. Si les troupes de la CEDEAO n’interviennent pas il y aura certainement une déconsidération pour cette organisation.

I. La crise malienne

1. Eléments de rappel :

⦁ 22 mars 2012 : Prise du pouvoir à quelques jours des élections présidentielles. Le président malien, Amadou Toumani Touré (ATT) est renversé par des éléments de l’armée. Des mutins ont arrêté une grande partie des membres du gouvernement. Le Mali fait alors face à une crise institutionnelle et sécuritaire grave.

⦁ Ce coup d’état a été suivi d’un effondrement de l’armée malienne dans la partie nord du pays où la rébellion touarègue, aux côtés de laquelle évoluent des groupes relevant d’Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), a annexé d’importants territoires, s’emparant successivement des villes de Kindal, Gao et Tombouctou.

⦁ 2 avril 2012 : Pour obliger les mutins à restituer le pouvoir aux autorités civiles, la CEDEAO adopte des sanctions économiques, financières et diplomatiques à l’encontre de la junte à Bamako, en décrétant notamment un embargo total sur le pays.

⦁ 6 avril 2012 : le principal groupe d’opposition touarègue, le MNLA, revendique Kidal, Gao et Tombouctou afin de créer un nouvel Etat, la République de l’Azawad, dont il a unilatéralement déclaré l’indépendance.

⦁ 7 avril 2012 : les sanctions imposées sont levées à la suite de l’acceptation par le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État (CNRDRE) d’un accord-cadre négocié par la CEDEAO, prévoyant un plan de transition pour un retour à l’ordre constitutionnel avec le transfert du pouvoir exécutif au président de l’Assemblée nationale.

⦁ 12 avril 2012 : investiture de Dioncounda Traoré. Le président intérimaire est chargé de conduire un gouvernement d’Union nationale pour rétablir l’intégrité du territoire national. Un intérim qui doit durer 40 jours pendant lesquels le président intérimaire est chargé d’organiser des élections. Compte tenu de la situation exceptionnelle que vit le Mali, ce délai est impossible à respecter.

2. Les causes de la rébellion au Mali

⦁ Les Touaregs revendiquent le Nord du Mali (Azawad) comme leur territoire ancestral : ils ont toujours été le relais des insurrections et des mutineries armées contre Bamako à travers notamment le MNLA. Autrefois leurs revendications étaient moins radicales : elles étaient principalement liées au développement économique, commerciale ou à l’autonomie politique du Nord Mali. Désormais, le MNLA et ses alliés se radicalisent proclamant unilatéralement l’indépendance de l’Azawad. Mais ont-ils réellement les moyens pour dominer un territoire si étendu comme le Nord du Mali?

⦁ Le MNLA est un mouvement politico- militaire dont le désarmement n’a jamais été effectif même durant la période de trêve.

⦁ Grâce à la crise libyenne, le MNLA a multiplié et renforcé ses capacités militaires et son opérationnalisation au point de doubler l’armée régulière : la chute de Kadhafi a entraîné une désintégration de la dictature libyenne, mais a eu pour conséquence une circulation incontrôlée d’armes à feu et de matériel létal lourd, ainsi que le repositionnement, voire redéploiement des islamistes, dont la présence s’est renforcée dans la zone sahélo-saharienne.

⦁ Les Touaregs autrefois combattants aux côtés de Kadhafi ont profité de cette nouvelle donne politique pour introduire des armes au Nord du Mali afin d’y préparer les futures hostilités. Il s’ensuit un renforcement et une réapparition de la rébellion au Nord :

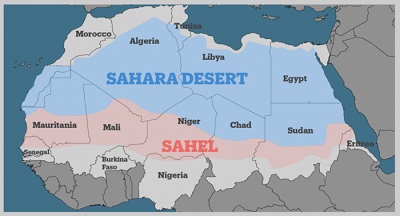

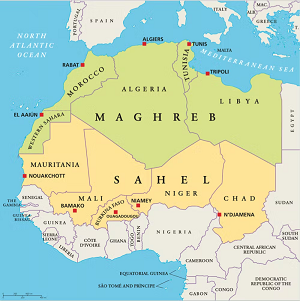

⦁ Ainsi, les touaregs dont l’assise est transnationale, habitent le Sahel et y exercent des manoeuvres militaires sans contraintes, connaissent le terrain mieux que l’armée régulière et une sérieuse disproportion existe entre l’étendue immense du pays qui fait plus d’un million 200 mille km et ne comptant que sur une armée de moins de vingt mille hommes. Cette armée reste confrontée a des difficultés relatives à la couverture administrative du territoire et dans la gestion de l’adversité découlant de la rébellion, mais aussi et surtout de la criminalité et du terrorisme. Cela fait qu’un pays pauvre comme le Mali, ne peut ni contrôler, ni maîtriser son territoire, encore moins la bande sahélienne qui couvre des centaines de milliers de kilomètres. Depuis le 27 juin, les groupes islamistes radicaux ont pris le contrôle de près de deux tiers du territoire malien.

⦁ Aussi, les rebelles visent deux principaux objectifs: cibler les grandes villes pour provoquer des déplacements massifs de populations et provoquer délibérément une crise humanitaire sans précédent au Mali.

3. Les groupes armés présents au Nord du Mali :

⦁ Le Mali est en présence d’un côté, le MNLA, branche politique qui revendique l’autodétermination du Nord Mali et d’un autre côté, les salafistes d’Ansar Dine qui ont des revendications plus religieuses que politiques, comme l’application de la Chariaa, sur l’ensemble du Mali. Enfin les Touaregs dont la rébellion n’est pas homogène.

⦁ Avec le soutien d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et le Mouvement intégriste nigérian Boko Haram, les extrémistes religieux contrôlent les villes principales comme Gao et Tombouctou, épicentres des plus grands risques.

⦁ L’interaction des mouvements politico-religieux entre d’une part, le MNLA et le Front de Libération Nationale de l’Azawad (FLNA) et d’autre part, les salafistes d’Ansar Dine, le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao) et les fondamentalistes de Boko Haram, constituent un réel danger pour toute la zone sahélo-saharienne, où terrorisme et trafic de drogue dans cette zone se fait en toute impunité.

4. L’option diplomatique ou militaire pour contrer la crise malienne :

⦁ La crise malienne nécessite un dialogue politique et l’option militaire ne doit en pincipe intervenir qu’après l’épuisement de tous les recours politiques possibles. Cependant, dans le cas où le dialogue échoue avec la junte et le MNLA, l’Union Africaine et la Communauté internationale doivent soutenir l’option militaire prônée par la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour rétablir l’intégrité territoriale du Mali.

⦁ Toutefois, pour éviter l’idée d’interventionnisme occidentale, la Communauté internationale doit mettre aux devant les troupes maliennes et de la CEDEAO, qui auront besoin de soutien logistique, comme les renseignements, la communication et la mobilisation des troupes et l’appui aérien pour leur progression dans les contingences du combat réel sur le terrain et afin d’assurer une victoire rapide et efficace.

⦁ Ainsi, toute action militaire doit se faire conformément à une stratégie politique en vue d’une réunification du pays. L’objectif de ce processus politique est de forger une vision nationale et inclusive pour l’avenir du Mali, ce qui exige une feuille de route pour la transition.

⦁ Tout processus politique au Mali doit permettre aux autorités de transition de s’engager dans des négociations avec les groupes rebelles du nord mais à condition de cesser tout contact avec les organisations terroristes et ce, conformément aux exigences de la résolution 2071 du Conseil de sécurité . Cette résolution donne 45 jours à la CEDEAO pour préciser les modalités d’une opération militaire, que le Conseil de sécurité se dit prêt à envisager.

5. Les risques si la crise malienne perdure :

Si la crise malienne perdure :

⦁ Les divisions entre les différents centres du pouvoir à Bamako se multiplieront et s’approfondiront ;

⦁ Les radicaux islamistes renforceront leurs positions locales et attireront des combattants étrangers ;

⦁ Plus la crise fera partie du paysage international et plus elle se banalisera comme le cas des conflits de l’Afghanistan ou de la Somalie.

II. Impact sur la sous-région sahélienne

Le Sahel constitue un ensemble géopolitique cohérent : plus la crise s’aggravera et plus elle affectera toute la région. Les principaux effets de la crise seront donc :

⦁ Le détournement de l’attention et des efforts des gouvernements : les priorités politiques et économiques nationales seront relégué au second plan ;

⦁ La diversion des ressources vers le sécuritaire au détriment de l’économique : achat d’armes, gonflement des effectifs des forces de sécurité… ;

⦁ Le découragement des investisseurs nationaux et surtout étrangers;

⦁ Une radicalisation des groupes et mouvements religieux par effet de contagion ou d’imitation et pour conserver leur espace d’action. Des pays tel le que le Sénégal où les confréries sont puissantes peuvent être atteints ;

⦁ Une émergence de tensions et de suspicions entre états au Nord et au Sud du Sahel ;

⦁ Le ralentissement ou la suspension de l’aide internationale avec une priorité pour l’humanitaire.

1. Position des pays dits du « champ » :

⦁ L’Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger sont les principaux pays acteurs concernés par la situation dans le Sahel : l’Algérie, ayant elle-même connu le terrorisme islamiste dans les années 90 et disposant d’une armée puissante se prévaut d’un statut de leadership dans la sous-région sahélienne. Aucune solution viable ne pourrait être envisagée sans l’appui politique et militaire de cette dernière, notamment, pour ce qui est de la crise au Mali ou dans l’établissement d’une réelle coopération régionale dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.

⦁ La Mauritanie quant à elle développe de bonnes relations avec tous ces partenaires dans la région : préoccupée par les questions sécuritaires et de son intégrité territoriale, elle met l’accent sur la lutte armée contre les terroristes dans la région, mais ne souhaite pas intervenir militairement au Mali.

⦁ Le Mali est implicitement accusé par ces partenaires dans la région de laisser les réseaux djihadistes contrôler le nord du pays. ATT affirmait avant son renversement que l’AQMI n’était pas un problème malien et que par conséquent il ne pouvait lutter seul contre ce groupe.

⦁ Enfin, depuis l’élection du Président Mohamadou Issoufou en avril 2011, le Niger a réitéré sa volonté de lutter par tous les moyens contre le terrorisme islamiste dans la région, notamment en réglant si nécessaire la crise malienne par les armes. Le Niger jouit d’une certaine stabilité et d’une reconnaissance grâce à la réussite obtenue par les gouvernements précédents dans la négociation des crises avec les touaregs du Niger , alors que le Mali a échoué.

2. Effets engendrés par les grandes crises politiques au Sahel :

⦁ Circulation d’armes au Sahel

⦁ Il y a aurait prés de 80 000 Kalachnikovs en circulation dans la région du Sahel (prix variant entre 200 et 300 euros l’unité). Selon l’ONG Oxfam, prés de 640 millions d’armes légères sont disséminées à travers le monde, dont 100 millions en Afrique.

⦁ Selon l’OTAN, la trace d’au moins 10 000 missiles sol-air a été perdue en Libye post-conflit et d’après Human Rights Watch (HRW) après la fin du conflit libyen, la présence d’un arsenal de dizaines de milliers de tonnes de munitions de fabrication russe et française circule dans le Sahel.

⦁ Les inquiétudes les plus vives concernent les explosifs et les armes légères et de petit calibre : une partie entre 800 000 à 1 000 000 d’armes légères seraient tombées entre les mains de l’AQMI.

⦁ Au nord du Niger, l’armée nigérienne aurait intercepté une importante quantité de Semtex (645 kilos) et 445 détonateurs et 11 000 munitions de différents calibres.

⦁ Début 2012, aux frontières algéro-nigériennes, un convoi a été intercepté disposant de 71 armes de guerre de type PM AK, 38 fusils mitrailleurs, 02 lance-roquettes de type RPG-7, 04 mitrailleuses, 05 fusils à lunettes ainsi que de 16 fusils mitrailleurs.

⦁ Un autre arsenal de guerre provenant de la Libye enterré dans le sable de la région désertique d’In Amenas aurait été découvert : il comptait 15 missiles antiaériens de fabrication russe capable d’abattre des avions en plein vol, ainsi qu’une grande quantité de munitions.

⦁ Pour lutter contre le trafic d’armes au Sahel, certains Etats du Sahel ont lancé un certain nombre de programmes et d’initiatives pour sécuriser leurs frontières : les mesures de sécurisation et les programmes de lutte contre le terrorisme et le trafic d’armes se sont donc multipliés, au niveau national ou régional.

⦁ Des initiatives nationales des pays concernés comme les services de sécurité d’Algérie, du Mali, du Niger et de la Mauritanie ont établi une liste de 26 trafiquants d’armes libyennes et ont lancé des mandats d’arrêt internationaux à leur encontre : ils seraient originaires des pays du champ mais aussi des pays voisins comme le Tchad, le Nigeria, le Sénégal, le Burkina-Faso et bien sûr la Libye.

⦁ Le Mali quant à lui opté pour une nouvelle approche qui consiste à racheter des armes des militaires maliens qui étaient dans les rangs de Kadhafi en Libye. A cette fin, il a été établi une structure dans le nord du pays qui a pour mission de centraliser ces actions pour permettre d’éviter une dispersion dans les mains des indépendantistes.

⦁ Ce model a poussé le président nigérien récemment élu, à prendre soin de s’attacher aux Touaregs nigériens, eux aussi rentrés par milliers, bien armés et entraînés, en nommant l’un de leurs chefs Touaregs comme chef de gouvernement pour éviter une nouvelle révolte.

⦁ Réfugiés et déplacés

⦁ Aujourd’hui prés de 436.000 personnes déplacées ou réfugiées ont fui à cause de la crise au Mali depuis le début des attaques contre l’armée malienne dans le Nord. Ce total comprend 261.624 réfugiés maliens enregistrés dans les pays voisins par le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés, et 174.000 maliens déplacés internes.

⦁ Tombouctou, Gao et Kidal, occupées par des islamistes armés comptent le plus de déplacés internes soit 105.000 personnes (plus de 60%). Elles sont suivies de Mopti (centre) comptant 32.500 déplacés, le reste étant réparti entre les autres villes et régions du Sud.

⦁ La crise humanitaire au Sahel

⦁ La région sahélienne est à une sévère crise alimentaire et nutritionnelle : environ 15,6 millions de personnes sont déjà touchées par l’insécurité alimentaire et plus d’un million d’enfant souffre de malnutrition aiguë. Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et l’Algérie ont déclaré l’état d’urgence et demandé une aide internationale. 20 millions d’euros serait nécessaire pour venir en aide aux victimes de cette crise.

Pays Nombre de personnes

Niger 5,5 millions

Mali 3,5 millions

Burkina Faso 2,85 millions

Tchad 1,6 millions

Sénégal 850 000

Mauritanie 700 000

Gambie 600 000

Total 15,6 millions

Personnes souffrant d’insécurité alimentaire – Répartition par pays

⦁ L’Impact de la crise en Côte d’Ivoire et en Libye et le retour massif de travailleurs migrants vers leur pays d’origine dans la région du Sahel, ont joué un rôle dans cette crise alimentaire. Le Niger et le Tchad sont les pays les plus touchés par les retours des migrants où le nombre de rapatriés est estimé à 103 297 personnes au Niger et à plus de 50 000 personnes au Tchad. Par ailleurs environ 3 millions de personnes dans le Sahel seraient directement touchées par la crise libyenne.

⦁ Du fait de la détérioration des conditions de sécurité au Sahel, il est devenu plus difficile pour les organismes des Nations Unies et leurs partenaires humanitaires de se rendre auprès des populations et de mener à bien leurs opérations.

⦁ Dans certaines zones isolées, privées d’assistance humanitaire en raison de l’insuffisance ou de l’absence de services de l’Etat, des organisations criminelles comme l’AQMI se chargent de fournir des services et une aide humanitaire. Cette situation pourrait permettre à AQMI de recruter davantage et de développer des réseaux locaux d’informateurs et de fournisseurs d’armes.

⦁ Criminalité transnationale organisée et trafic de drogues au Sahel

⦁ L’apparition récente de drogues parmi les articles faisant l’objet de contrebande et de trafic vient accroître encore les inquiétudes, compte tenu de leurs effets déstabilisateurs sur la région.

⦁ La zone du Sahel est devenue la plaque tournante du trafic de drogue en provenance de l’Amérique latine : le Sahel étant un vaste espace dont le contrôle effectif échappe aux pays de la zone. 46 tonnes de drogue ont été saisies entre 2005 et 2008 à destination de l’Europe. Aujourd’hui, pas moins de 50 tonnes de cocaïne transitent tous les ans par ce canal. La Mauritanie, le Mali, la Guinée, le Niger et le Nigeria sont les plus touchés.

⦁ AQMI est impliquée : une part du trafic de drogue alimente le budget du groupe terroriste en assurant la protection de la marchandise dans la zone du Sahel contre de fortes sommes d’argent pour financer son mouvement dans la région.

⦁ Impact sur l’économie

⦁ Après la Côte d’Ivoire, c’est au tour du Mali, connu jusqu’alors comme modèle de démocratie en Afrique de connaître une crise sans précédent. Pays enclavé avec des difficultés propres aux pays sahéliens, le Mali connait une récession sans précédent. L’économie malienne qui devait connaitre une croissance de 5.4% cette année, aura certainement une croissance négative (-1.2%) suite aux conséquences du coup d’état.

⦁ Les pertes d’emplois subséquentes aux fermetures d’entreprises, l’assèchement des revenus fiscaux, la détérioration des échanges extérieurs et la réduction de la production agricole ont entraînés une augmentation des prix des denrées de base, ainsi que des difficultés d’approvisionnement.

⦁ Les fonds gelés par l’UEMOA, la BAD et la BOAD ajoutés à la suspension de financement de certains projets de développement représentent plus de la moitié du budget national.

⦁ Les sanctions adoptées par la CEDEAO et par les pays voisins pour faire plier la junte ont contribué à aggraver la situation : plus de 10% du budget devait provenir de la BCEAO, plus de 70% des biens de consommation doivent transiter par les pays frontaliers. Aussi, tout durcissement de mesures (conditions d’octroi de crédit de la BCEAO, embargo de la CDEAO, etc…) affecte négativement les conditions de vie des Maliens surtout ceux vivant dans le nord du pays.

⦁ Le risque d’une « Afghanisation » du Sahel

⦁ Parmi les différents groupes armés présents au nord du Mali, ce sont les groupes islamistes qui se sont imposé : l’AQMI a déjà mis en place des camps d’entraînement dans le Nord-Mali. Son objectif est d’y instaurer « un émirat islamique » dans lequel les djihadistes marginalisés dans leur pays viendraient pour s’entraîner dans des structures beaucoup plus importantes, comme celles existant en Afghanistan.

⦁ Sur le long terme, l’AQMI veut créer une nouvelle base d’Al Qaida en Afrique pour organiser des attentats en Occident ou contre les intérêts occidentaux. A cet effet, le président nigérien Mahamadou Issoufo aurait affirmé qu’il aurait des djihadistes afghans, pakistanais (étrangers au Mali) et qui entraîneraient des groupes terroristes sur place.

⦁ D’un autre côté, le groupe Ançar Dine serait bien plus puissant au Mali, que les forces d’AQMI : son objectif se limiterait à l’instauration d’un Etat islamique appliquant la Chariaa dans le pays.

⦁ La présence d’islamistes au nord du Mali pourrait également inciter d’autres rébellions dans la région du Sahel : AQMI et Ançar Dine pourrait se constituer en assise au Burkina.

⦁ Les pays voisins redoutent surtout que la revendication d’indépendance des touaregs maliens ne fasse des rivaux dans leur propre pays : l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Burkina compterait entre 10 et 30 % de touaregs.

⦁ La CEDEAO a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’autoriser une option militaire et se dit prête à envoyer entre 2 000 et 3 000 hommes, même si elle ne dispose pas de bras armé organisé. Mais une intervention armée ne ferait qu’empirer la situation car elle déstabiliserait davantage le Sahel, accélérera la scission du Mali, ce qui profiterait à l’AQMI.

III. Réaction marocaine

1. Fondements de la position marocaine

Le Maroc :

⦁ Estime que l’urgence doit porter sur le recouvrement par le Mali de son intégrité territoriale et sur la lutte contre les activités terroristes et criminelles commises à l’encontre des populations du pays et de la région sahélienne en général, tout en restant focalisé sur la nécessité d’aider et de soutenir les pays sahélien à renforcer leurs institutions sécuritaires pour assurer une meilleure gestion de leurs frontières et faire face au terrorisme, au crime organisé transnational et aux trafics de tous genres ;

⦁ Soutien la mise en place d’une stratégie globale et intégrée pour la région du Sahel, qui pourrait permettre la mise en place de mesures permettant de relever les défis sécuritaires, humanitaires et de développement sur le court, moyen et long terme dans la région du Sahel ;

⦁ Encourage la recherche d’une solution politique et pacifique, qui reste le moyen le plus approprié au règlement de la crise malienne ;

⦁ S’oppose à toutes formes d’intervention militaire au Mali (cette position va à l’encontre la position défendue par les membres de la CEDEAO qui exhortent l’ONU à approuver le déploiement d’une force de paix africaine dans le nord du pays);

⦁ Reste préoccupé par la situation au Sahel et plus particulièrement au Nord du Mali, concernant les violations des droits de l’Homme, telles que les exécutions sommaires, la torture, les châtiments cruels, les recrutements d’enfants soldats, les violences à l’égard des femmes ;

⦁ Pense que les effets de la crise libyenne n’ont fait qu’exacerber cette situation, alors que des initiatives louables ont vu le jour pour faire face aux défis sahéliens, d’où la nécessité d’asseoir une coopération régionale accrue afin de faire face aux problèmes structurels ;

⦁ S’engage à suivre de près la situation humanitaire dans la région et ne ménagera aucun effort pour assister les réfugiés, jusqu’au rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région du Sahel.

Le Maroc en tant que pays africain membre non-permanent du Conseil de Sécurité :

⦁ Soutien l’adoption par le C.S de l’ONU de la Résolution 2056 sur la situation au Mali, qui appelle les Etats du Sahel et du Maghreb à intensifier leur coopération en vue de lutter contre les activités de l’AQMI et des groupes qui y sont affiliés dans la région du Sahel ;

⦁ A co-parrainé l’adoption par le C.S de l’ONU de la Résolution 2071 autorisant le déploiement d’une opération africaine au Mali (après concertation avec la CEDEAO), avec pour objectif de permettre aux maliens de recouvrer leur souveraineté et l’intégrité de leur territoire et de lutter contre le terrorisme international ;

⦁ Favorablement accueilli la désignation par le SG de l’ONU d’un envoyé spécial des N.U pour le Sahel et dont la mission sera basée sur l’accompagnement des efforts entrepris par la CEDEAO et par le Mali, pour trouver une solution à la question sécuritaire au Sahel et une issue pacifique à la sortie de crise ;

⦁ Appelle la communauté internationale à porter une attention particulière aux défis socio-économiques et à la question du développement humain, auxquels doivent faire face les pays sahélo-sahariens et les Etats ouest africains.

2. Sur le plan politique :

Le Maroc réitère sa disposition à poursuivre les efforts en matière d’aide et d’assistance en vue de contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et ce, à travers les initiatives suivantes :

– Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Le Maroc soutien les efforts de la CEDEAO visant à trouver une solution politique et pacifique à la crise malienne, sans intervention militaire.

– Conseil exécutif de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD)

Le Maroc soutien les efforts de la CEN-SAD en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et d’armes, et le crime organisé dans la région du Sahel (session extraordinaire du Conseil exécutif de la CEN-SAD tenue à Rabat dernièrement 2012). Il encourage également la recherche de solutions agissantes pour relever les défis de la région sahélienne, toujours dans le cadre de la CEN-SAD.

⦁ Conférence régionale pour la sécurité aux frontières

⦁ Le Maroc réitère sa volonté a intensifier la coopération régionale, notamment a travers l’examen des problèmes de sécurité dans la région, dont la prolifération et le trafic d’armes transfrontaliers, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, l’immigration clandestine, le crime organisé transfrontalier et le trafic de migrants ;

⦁ Le Maroc encourage également la consolidation du dialogue stratégique, l’échange d’expertises et d’informations, ainsi que la coordination opérationnelle dans le domaine de la sécurité frontalière.

– Conférence ministérielle des Etats d’Afrique riverains de l’Atlantique

Le Maroc encourage les synergies interrégionales traitant des questions à caractère sécuritaire entre les différentes organisations présentes dans l’espace ouest africain. Le pays soutien une coopération élargie basée sur le principe de responsabilité partagée, nécessaire pour trouver des solutions concrètes à la menace du crime organisé.

3. Sur le plan humanitaire :

⦁ Le Maroc très présent sur le terrain, exprime sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation humanitaire dont souffre un grand nombre de déplacés civils, en provenance notamment du Nord du Mali ;

⦁ La crise au Nord du Mali a aggravé la sécurité alimentaire dans la région sahélienne, déjà désastreuse en raison des sécheresses et des aléas climatiques. D’importantes aides humanitaires ont été acheminés au profit de réfugiés maliens en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso sous forme de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques (46 tonnes de denrées alimentaires au Niger et 50 tonnes de produits alimentaires et pharmaceutiques au Burkina Faso).

Nadia El Mahjoubi

Secrétariat Général

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc

Tel: 00212 37 67 60 39

Fax: 00212 37 66 01 28

Poste: 6039

P.S.: Note envoyée au MAEC le 31 octobre 2013

#Mali #Sahel #Niger #Mauritanie #Algérie #MNLA #FLNA #CEDEAO #CEMOC #MUJAO #AlQaida