Sahel, Union Européenne, UE, Mali, France, Barkhane, Burkina Faso, Takuba, Tchad, Niger,

L’obsession de l’UE pour la sécurité au Sahel est le reflet de ses propres angoisses – et une trahison de ses valeurs.

Par Delina Goxho, doctorante à la Scuola Normale Superiore, et Yvan Guichaoua, maître de conférences à la Brussels School of International Studies de l’université du Kent.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye il y a 11 ans et la crise sécuritaire qui a suivi au Mali, l’Europe a accéléré le processus de repoussage des frontières de son voisinage immédiat au sud. Elle a engagé davantage de dépenses, lancé plus de programmes de développement et de stabilisation, et renforcé son empreinte militaire étrangère dans les pays du Sahel africain, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont désormais considérés comme faisant partie du « seuil » de l’Europe. »

Avant 2011, la région du Sahel était perçue par les décideurs européens comme une terre désertique éloignée, sujette aux sécheresses et ayant besoin d’infrastructures et d’aide humanitaire. Elle est désormais considérée comme la source d’une croissance démographique dangereuse, d’une migration indésirable et d’un extrémisme violent, et comme le terrain de prédilection de mercenaires russes cupides. Elle a donc été transformée en un laboratoire où l’Europe met en scène ses insécurités géopolitiques.

L’Europe aime se considérer comme une puissance normative – un diffuseur mondial d’idées libérales par le biais de sa politique étrangère généreuse – mais chercher à freiner la migration dans des régions comme Agadez au Niger, insister sur le fait que le Sahel est un laboratoire pour les ambitions de l’Europe en matière de sécurité et de défense, et finalement permettre la militarisation de toute une région sont des politiques qui vont à l’encontre de la promotion des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et des solutions diplomatiques aux crises.

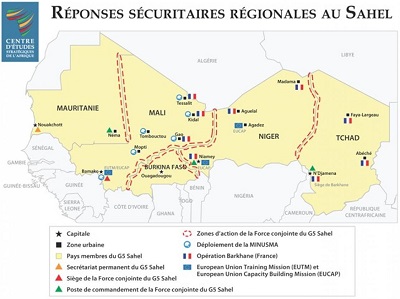

Pour faire face aux multiples crises dans la région, dont le Mali est l’épicentre, l’Union européenne et ses États membres ont mis en place un nombre considérable d’initiatives dans lesquelles la sécurité est la préoccupation primordiale.

La stratégie européenne pour le Sahel 2021 met en avant une variété de menaces présumées, mêlant un peu tout : terrorisme international, flux migratoires incontrôlés, trafics illicites, instabilité politique et réchauffement climatique. Ces multiples menaces, regroupées dans un même panier éclectique, semblent représenter différents degrés de peur. Le pronostic d’un boom démographique africain (ou d’une « bombe à retardement », comme l’appellent de nombreux responsables européens) de jeunes hommes sans emploi, éventuellement radicalisés, qui alimenteront la prochaine crise migratoire, est considéré comme la principale menace pour la sécurité européenne. La pauvreté, le trafic de marchandises et le réchauffement climatique sont présentés comme des facteurs exacerbants.

Le Sahel est présenté à Bruxelles comme un problème pour l’avenir de l’Europe. L’endiguement des migrations et la promotion de la collaboration européenne en matière de sécurité sont les principaux objectifs de l’UE. La guerre en Ukraine et l’expansionnisme diplomatique et militaire agressif de la Russie en Afrique – qui se manifeste par le déploiement de ses mercenaires au Mali et ailleurs sur le continent (principalement en République centrafricaine, mais aussi en Libye et au Soudan) – ont ajouté une nouvelle couche d’anxiété.

Le Sahel est désormais aussi un terrain de jeu où des pays que l’Europe considère comme des concurrents stratégiques, tels que la Russie, la Chine et la Turquie, doivent être tenus en échec. Alors que des mercenaires du groupe russe Wagner tentent actuellement de séduire le régime militaire du Burkina Faso après avoir fait une percée au Mali, il est urgent de discuter à Bruxelles de l’accélération des moyens de dépenser la Facilité européenne de soutien à la paix, un instrument financier au nom ironique qui permettrait à l’UE de fournir des armes létales aux dirigeants sahéliens, pour relever le défi.

La France, qui est intervenue militairement au Mali début 2013 après que les deux tiers du territoire du pays soient tombés aux mains des forces djihadistes, a demandé aux partenaires européens de se joindre à son aventure militaire, complétée par une aide au développement accrue. Une dynamique vertueuse – combinant fourniture de sécurité et développement – était censée suivre. Sur le plan militaire, l’effort de partage du fardeau s’est traduit par la Task Force Takuba, une coalition de volontaires intégrée à l’opération française Barkhane.

L’objectif était d’offrir un encadrement plus étroit aux armées sahéliennes par le déploiement de forces spéciales tout en répartissant le coût financier et politique entre un plus grand nombre de participants. L’européanisation de l’interventionnisme était, selon le raisonnement français, un moyen de diluer les accusations de néocolonialisme et d’affirmer en même temps l’autonomie stratégique de l’Europe vis-à-vis de l’OTAN. La Task Force Takuba était de petite taille, mais elle était censée ouvrir la voie à des plans plus ambitieux en vue de la création d’une véritable défense européenne défendue par la France.

Mais la Task Force Takuba a finalement pris fin avant de se concrétiser, tout comme la mission de formation spécifique de l’UE au Mali. Leur rejet par les autorités maliennes après un second coup d’État militaire en mai 2021 est la principale raison de leur arrêt. Près de dix ans d’efforts français de lutte contre le terrorisme, pour la plupart inefficaces, ont rendu l’interventionnisme occidental malvenu.

Du côté européen, les choses ne se sont pas passées sans heurts non plus, l’unilatéralisme français ayant provoqué la frustration des partenaires européens. En outre, l’appétit de participer à l’aventure militaire était inégalement réparti. De nombreuses forces européennes sont intégrées dans la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali, et elles n’ont pas l’intention d’investir davantage de troupes, mais comptent plutôt sur des formes de participation militaire plus éloignées, telles que la puissance aérienne ou les missions de formation.

L’adhésion à la coalition des volontaires était aussi principalement basée sur la diplomatie transactionnelle. Par exemple, l’Estonie n’a que peu d’intérêt pour le Sahel, mais elle tient à renforcer sa relation de sécurité avec la France en raison de ses propres inquiétudes concernant la Russie. Il est important de noter que les objectifs de la France en matière de lutte contre le terrorisme ne sont pas aussi importants pour plusieurs de ses partenaires européens, tels que l’Italie et l’Espagne, qui sont plus préoccupés par la migration, et l’absence d’accord sur un sujet aussi crucial semble avoir un effet fragmentant sur les efforts européens au Sahel.

Paris dirait à Madrid : « Oui, le contre-terrorisme n’est pas votre objectif principal, mais je suis sûr que vous vous souciez de la migration – pourquoi n’envoyez-vous pas vos gendarmes pour endiguer les flux de migrants ? Cela contribuera également à mes objectifs de lutte contre le terrorisme. » Selon cette logique, tout le monde est politiquement gagnant – même si, sur le plan opérationnel, un patchwork désordonné d’initiatives de sécurité finit par être mis en œuvre.

Alors qu’à Bruxelles, les responsables peuvent penser que les populations du Sahel ignorent totalement quels sont les objectifs de l’UE, les Sahéliens savent que les Européens ne sont pas là avec les mêmes objectifs qu’avant la crise malienne de 2012, à savoir le développement et la coopération. Ces jours-ci, l’ordre du jour est l’endiguement des menaces. L’accusation de néocolonialisme que la France voulait esquiver a été largement déviée vers l’Europe plus largement.

L’opinion publique régionale, déjà bien versée dans les récits anti-impérialistes, approuve de plus en plus les théories du complot qui envahissent les médias sociaux sahéliens. Le rejet brutal de l’interventionnisme occidental par le Mali ne le fait pas disparaître. Désormais, l’opinion fermement ancrée selon laquelle le Sahel dans son ensemble est un problème de sécurité crucial signifie que les efforts de sécurisation européens doivent être placés sur les pays voisins.

Mais les leçons maliennes ont-elles été tirées ? L’opération militaire française Barkhane va redéployer une version transformée d’elle-même au Niger, et il est également probable que la présence de la France y soit contestée. Même une approche légère pourrait ne pas suffire, car l’approche de guerre à distance choisie par les puissances occidentales entraîne des problèmes qui lui sont propres, tels que la saturation de l’aide militaire, la coordination, l’efficacité stratégique et la responsabilité. Ce qui est considéré comme de l’interventionnisme à distance dans les capitales européennes n’est pas perçu de cette manière au Sahel, où les donateurs et les troupes européennes provoquent une distorsion des dynamiques nationales et régionales.

Une perception déformée du Sahel, qui met trop l’accent sur les menaces démographiques et sécuritaires pour l’Europe, a fait d’une certaine forme d’intervention européenne une nécessité aux yeux des décideurs européens. Les craintes à l’égard du Sahel ont augmenté à un point tel que la non-intervention est devenue impossible.

Mais un catalogue de craintes ne devrait pas faire une politique – et l’histoire récente des relations entre l’Europe et le Sahel a jeté un doute sur les moyens efficaces d’intervenir. Compte tenu de la valeur que l’Europe a accordée à la région, un échec au Sahel pourrait plonger l’Europe dans un puits d’insécurité plus profond.

Pour élaborer des politiques européennes efficaces, il faut reconnaître certaines réalités fondamentales. L’élaboration de politiques fondées uniquement sur les craintes européennes a peu de chances de répondre aux aspirations des Sahéliens à un changement significatif. L’époque de l’édification d’un État par l’étranger est révolue. La construction d’une future politique stable au Sahel nécessite des négociations locales auxquelles les insurgés peu libéraux devront peut-être participer. Pour ce faire, un espace civique ouvert et sain est nécessaire. À court terme, la réponse aux besoins humanitaires causés par la crise prolongée nécessitera une mobilisation importante de ressources, ce qui signifie également qu’il faut laisser les gens se déplacer.

L’Europe peut apporter une aide significative et humble dans ces domaines, mais catastrophiser la région et la militariser davantage ne fera qu’empirer les choses.

Foreign policy, 05/08/2022

#Sahel #Mali #Union_européenne #UE #France #Barkhane #Takuba #Burkina_Faso #Tchad #Niger