France, Afrique, Françafrique, colonialisme, Franc CFA, FCFA, Sénégal, Guinée, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Algérie,

Halim Gençoğlu

Pendant près d’un siècle et demi, la France a maintenu un important empire colonial en Afrique, s’étendant du Maghreb aux régions subsahariennes occidentales et centrales. Bien que le régime direct ait pris fin au début des années 1960, l’influence française sur ses anciennes possessions s’est poursuivie. Par des relations politiques, économiques et culturelles, la France a tenté de maintenir une position hégémonique en Afrique francophone, à la fois pour servir ses intérêts et maintenir un dernier bastion de prestige associé à un héritage de maîtrise passée. Cependant, ces relations conservent-elles un caractère essentiellement colonialiste ? Pour le déterminer, analysons d’abord brièvement les principales raisons de l’expansion impériale de la France ; sa « mission de civiliser ». Nous explorerons ensuite les relations plus récentes et existantes de la France avec ses anciennes possessions et conclurons.

L’héritage français en Afrique

Des informations générales sur la domination coloniale française en Afrique peuvent être trouvées dans des ouvrages traitant de l’impérialisme français dans son ensemble, dans des histoires régionales ou nationales spécifiques, ainsi que dans des études générales et comparatives du colonialisme européen en Afrique. (I)

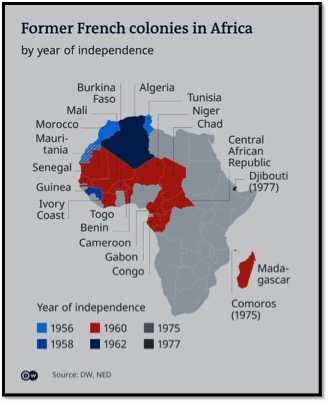

La présence française en Afrique remonte au XVIIe siècle, mais la principale période d’expansion coloniale se situe au XIXe siècle avec l’invasion de l’Alger ottoman en 1830, les conquêtes en Afrique occidentale et équatoriale lors de la soi-disant ruée vers l’Afrique et la mise en place de protectorats. en Tunisie et au Maroc dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale. iiA ceux-ci s’ajoutent des parties du Togo et du Cameroun allemands, attribués à la France en tant que mandats de la Société des Nations après la guerre. En 1930, l’Afrique coloniale française englobait les vastes confédérations de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française, le Maghreb occidental, les îles de l’océan Indien de Madagascar, de la Réunion et des Comores, et Djibouti dans la Corne de l’Afrique. Au sein de cet empire africain, les territoires d’Afrique subsaharienne étaient traités principalement comme des colonies à exploiter, tandis qu’un modèle colonial de colons guidait les efforts de colonisation au Maghreb, même si seule l’Algérie attirait des immigrants européens.

Dans toute l’Afrique, la domination française a été caractérisée par de fortes contradictions entre un engagement rhétorique en faveur de la « civilisation » des peuples autochtones par le biais de réformes culturelles, politiques et économiques, et les dures réalités de la conquête violente, de l’exploitation économique, l’inégalité juridique et la perturbation socioculturelle. Dans le même temps, la domination française n’a jamais été aussi complète que le suggèrent les bandes bleues unies sur les cartes de la « Grande France ».iiiComme dans tous les empires, les peuples colonisés de toute l’Afrique française ont développé des stratégies pour résister ou échapper à l’autorité française ou coopter la mission dite civilisatrice et faire face aux bouleversements de l’occupation. Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles formes de contestation plus organisées ont émergé, alors que les réformateurs, les nationalistes et les syndicats formés en Occident faisaient pression par divers moyens pour une répartition plus équitable du pouvoir politique et administratif. Frustrées dans l’entre-deux-guerres, ces demandes de changement ont stimulé le processus de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Les efforts des autorités françaises et de certains dirigeants africains pour remplacer la domination impériale par une organisation fédérale ont échoué et, à la suite d’un référendum constitutionnel de 1958, presque tous les territoires français d’Afrique subsaharienne ont revendiqué leur indépendance.

En Afrique du nord, Les nationalistes tunisiens et marocains ont réussi à forcer les Français à négocier l’indépendance dans les années 1950, mais la décolonisation en Algérie, avec son million de colons européens, n’est intervenue qu’après une guerre prolongée et brutale qui a laissé de profondes cicatrices dans les deux États postcoloniaux. Bien que la domination française formelle en Afrique ait pris fin en 1962, les liens qu’elle a forgés continuent de façonner les relations entre la France et ses anciens territoires coloniaux à travers le continent.iv

Influence française dans la politique africaine au cours des dernières décennies

La France a raison de chercher à améliorer son image en Afrique. Le ressentiment s’est accumulé en raison de l’ingérence politique et des interventions armées, notamment l’héritage du génocide rwandais de 1994. Les forces françaises ont facilité la formation et l’expansion des Forces armées rwandaises de 1990 à 1993 et ont fourni d’énormes cargaisons d’armes. v Bien que la stabilisation ait été la principale motivation, la France a effectivement, sans le savoir, aidé à militariser le Rwanda avant un massacre pré-planifié. Le choc suscité par ces événements et un chœur croissant de plaidoyers humanitaires dans la société civile française ont conduit les gouvernements récents à réformer les conditions de leur coopération et de leurs engagements militaires africains, comme indiqué ci-dessus. (vi)

La France a accepté à l’amiable certains retraits, tels que le retrait de 1200 soldats et le transfert de la souveraineté de base au Sénégal en 2010, mais conserve toujours la volonté et la capacité d’intervenir, comme l’a démontré en Côte d’Ivoire lorsque les forces françaises, longtemps sur le théâtre sous la Force Licorne, a aidé à renverser Laurent Gbagbo – bien qu’avec l’approbation de l’ONU. (vii)

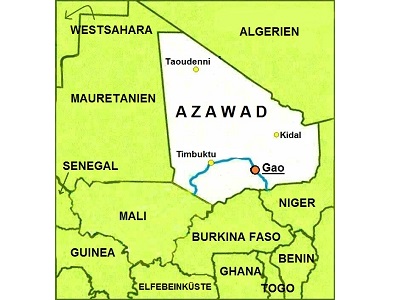

En fin de compte, la France a utilisé avec succès sa présence sécuritaire depuis la décolonisation pour exercer une influence dans les pays où elle a des intérêts, en maintenant à la fois l’hégémonie régionale et sa vision de l’ordre et de la stabilité. Si cette force est encore puissante, les logiques stratégiques de maintien de présences substantielles s’affaiblissent et, outre la méfiance de l’opinion publique française et africaine, les initiatives récentes de l’Union africaine menacent également d’affaiblir davantage le réflexe interventionniste de la France, comme la création en 2004 du Conseil de la paix et le Conseil de sécurité et sa Force africaine en attente pour (soi-disant) permettre aux Africains de gérer leurs propres affaires. viiiLa France a également une présence militaire considérable en Afrique. Il dirige l’opération Barkhane contre les groupes islamistes dans la région du Sahel, dans laquelle environ 5 100 soldats de plusieurs pays sont impliqués. Selon le quotidien américain « New York Times », en 2007, près de la moitié des 12 000 casques bleus français étaient déployés en Afrique. Ces troupes ont à la fois des capacités militaires et consultatives ainsi que le soutien et la stabilisation des régimes des pays respectifs.

En vingt ans, les colonies africaines de la France échappent à son contrôle, même si Charles de Gaulle perçoit encore « que la puissance mondiale française et la puissance française en Afrique sont inextricablement liées et se confirment mutuellement ». ix Bien que la Communauté franco-africaine de De Gaulle ait tenté de maintenir le système intact – notamment en menaçant de rompre le soutien français, comme une Guinée dissidente l’a découvert à ses dépens – les colonies africaines, déjà habituées à la souveraineté de facto sinon de jure grâce à l’accord de Defferre La loi-cadre déclare rapidement l’indépendance. XBien qu’une France étourdie ait largement accepté cela, nous assistons à des premières initiatives visant à maintenir les liens avec les anciennes colonies par le biais d’accords économiques et de sécurité, et on pourrait affirmer que l’éclatement des fédérations coloniales en leurs États constitutifs les a rendues plus dépendantes de la France qu’elles ne le feraient. ont été si unifié. »La décolonisation n’a pas marqué la fin, mais plutôt une restructuration de la relation impériale » et on le voit en Françafrique ; les relations politiques, sécuritaires, économiques et culturelles qui, bien que quelque peu amoindries, subsistent aujourd’hui. (xii)

De plus, « 60 ans plus tard, les pays francophones d’Afrique n’ont toujours pas une véritable indépendance et liberté vis-à-vis de la France », déclare Nathalie Yamb, conseillère du Parti de la liberté et de la démocratie de Côte d’Ivoire. « Même le contenu des manuels scolaires est souvent encore déterminé par la France », a-t-elle ajouté. Mais plus important encore, le système politique dans de nombreux pays a été introduit par la France. « Peu avant l’indépendance, la France a décidé d’abolir le système parlementaire dans certains pays comme la Côte d’Ivoire et d’introduire un régime présidentiel dans lequel tous les territoires et pouvoirs sont entre les mains du chef de l’Etat », a déclaré Yamb à DW. La raison étant que de cette manière, « une seule personne avec tout le pouvoir doit être manipulée ».

La Françafrique, comme on appelle l’influence française dans les anciennes colonies, reste un fait, particulièrement irritant pour les jeunes,xii À partir des années 1980, de nombreux candidats présidentiels français ont annoncé leur intention de mettre fin à la Françafrique. Mais la promesse d’un nouveau départ entre la France et les États francophones est devenue un simple rituel, selon Ian Taylor, professeur de politique africaine à l’Université St. Andrews en Écosse. «Ils sortent des déclarations et ils veulent que cela change. Mais après quelques années, ils se rendent compte que les intérêts commerciaux et le type d’intérêts politiques sont toujours très forts et qu’il n’y a aucune volonté réelle de part et d’autre de rééquilibrer fondamentalement la relation », a déclaré Taylor. (xiii)

Un coup d’Etat dans un autre pays colonisé par la France : la Guinée

Restent inchangés, du moins pour le moment, cependant, les engagements africains comme ceux-ci qui remontent à l’indépendance il y a 36 ans. Outre le Gabon, les troupes françaises sont basées en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en République centrafricaine, au Tchad, à Djibouti et dans les îles de l’océan Indien de la Réunion et de Mayotte. Outre les pays où elle dispose de troupes, la France a des accords de coopération militaire avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Guinée équatoriale, le Congo, le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. xiv Le scepticisme s’est transformé en dérision lorsque le premier gouvernement démocratiquement élu du Niger est tombé face à un coup d’État militaire en février. À l’époque, la France, qui a un traité de défense avec le Niger, a déclaré qu’elle regrettait le développement mais qu’elle n’interviendrait pas. La même menace se produit dans d’autres pays africains comme la Guinée. (xv)

Le 5 septembre, le président guinéen Alpha Condé a été capturé par les forces armées du pays lors d’un coup d’État après des coups de feu dans la capitale, Conakry. Le commandant des forces spéciales Mamady Doumbouya a diffusé une émission à la télévision d’État annonçant la dissolution de la constitution et du gouvernement. Après plusieurs décennies de régime autoritaire en Guinée, Condé a été le premier dirigeant démocratiquement élu du pays. Pendant son mandat, la Guinée a utilisé ses riches ressources naturelles pour améliorer l’économie, mais la majeure partie de la population du pays n’a pas ressenti ses effets. En 2020, Condé a modifié la constitution par référendum pour se permettre d’obtenir un troisième mandat, un changement controversé qui a suscité les manifestations guinéennes de 2019-2020. Au cours de la dernière année du deuxième mandat et de son troisième mandat, Condé a réprimé les manifestations et les candidats de l’opposition, dont certains sont morts en prison, tandis que le gouvernement s’efforçait de contenir la hausse des prix des produits de base. En août 2021, dans une tentative d’équilibrer le budget, la Guinée a annoncé des hausses d’impôts, réduit les dépenses de la police et de l’armée et augmenté le financement du bureau du président et de l’Assemblée nationale.(xvi)

Le coup d’État a commencé le matin du 5 septembre, lorsque les forces armées de la République de Guinée ont encerclé le palais présidentiel de Sekhoutoureah et bouclé le district gouvernemental au sens large. Après une fusillade avec les forces pro-gouvernementales, les mutins, qui semblent être dirigés par Doumbouya, ont pris Condé en otage, ont annoncé la dissolution du gouvernement et de ses institutions, annulé la constitution et bouclé les frontières. Bien que les politiciens locaux ne se soient pas explicitement opposés ou soutenus au coup d’État, la prise de contrôle s’est heurtée à la désapprobation presque universelle des pays étrangers, qui ont appelé à l’arrêt du coup d’État, à la libération des prisonniers et au retour de l’ordre constitutionnel. La Guinée possède plus de quatre milliards de tonnes de minerai de fer à haute teneur inexploité, un tiers des réserves mondiales de bauxite qui sont utilisées pour fabriquer de l’aluminium, des quantités indéterminées d’uranium, de manganèse, de nickel, d’importantes réserves d’or et de diamants et des réserves potentielles de pétrole. La Guinée, pays d’Afrique de l’Ouest, est riche en ressources naturelles, mais des années de troubles et de mauvaise gestion en font l’un des pays les plus pauvres du monde. Il semble que le coup d’État de la Guinée expose la ruée vers les ressources dans la région.(xvii)

Conclusion

L’objectif principal de la colonisation de l’Afrique de l’Ouest était de transformer les pays d’Afrique de l’Ouest en un «État français». Cela veut dire changer leur mode de vie, faire du français la langue officielle et les faire se convertir au christianisme. La colonisation française a changé la culture africaine, mais aujourd’hui l’armée française garde son emprise sur les anciennes colonies africaines. Après 150 ans de colonisation française de la RCA (République centrafricaine), il n’y avait qu’une seule personne titulaire d’un doctorat lorsque le pays est devenu indépendant en 1960.

La plupart des colonies françaises en Afrique sont encore sous la domination française et la culture d’assimilation. Leurs comparses sont les rois de la dictature « démocratique », c’est pourquoi ces gens fuient leurs foyers. De même, 14 pays africains sont toujours contraints par la France de payer une taxe coloniale pour les bénéfices de l’esclavage et de la colonisation : 80% des 10 pays ayant les taux d’alphabétisation les plus bas du monde chez les adultes se trouvent en Afrique francophone. La France continue de percevoir des loyers sur les immeubles coloniaux qu’elle a laissés dans ces pays. On estime que ces pays africains paient chaque année plus de 500 milliards de dollars de taxes coloniales à la France. Bref, jusqu’à ce que la France quitte l’Afrique, l’hégémonie économique et les coups d’État continueront.

Notes:

i Gençoğlu, Halim. 2020. Türk arşiv kaynaklarında Türkiye – Afrika, Turquie – Afrique dans les sources d’archives turques. Istanbul, SR Yayınevi.

ii Cook, Steven A. 2007. Diriger mais ne pas gouverner : le développement militaire et politique en Égypte, en Algérie et en Turquie. Baltimore : presse universitaire Johns Hopkins.

iii McDougall, James. 2017. Une histoire de l’Algérie. New York : Cambridge University Press,

iv Ruedy, John. 2005. L’Algérie moderne : les origines et le développement d’une nation. Bloomington : Presse universitaire de l’Indiana.

v McNulty 2000, p. 109-110.

vi Allman, Jean Marie, Susan Geiger et Nakanyike Musisi. 2002. Les femmes dans les histoires coloniales africaines. Bloomington : Presse universitaire de l’Indiana.

viiChafer, Tony. 2002. La fin de l’empire en Afrique occidentale française : la décolonisation réussie de la France ? Oxford : Berg.

viiiWilliams 2009, p.614.

ix Charbonneau 2008, p.281.

x Voie maritime 2008, p.20-21

xi Chafer cité dans Charbonneau 2008, p.281

xii Holder Rich, Cynthia. 2011. Christianisme autochtone à Madagascar : le pouvoir de guérir en communauté. New York : Peter Lang.

xiii Diakité, Penda et Baba Wagué Diakité. 2006. J’ai perdu ma dent en Afrique. New York : Presse scolaire.

xiv Depuis son intervention de 1964 au Gabon, la France est intervenue militairement sur le continent tous les deux ans en moyenne. Paris a envoyé à plusieurs reprises des troupes au Tchad, envoyé des parachutistes pour sauver des ressortissants français et belges au Zaïre et aider à réprimer une insurrection là-bas, et a utilisé ses forces pour remplacer des dirigeants politiques en République centrafricaine. Voyez, Arnold, Guy. 2008. Dictionnaire historique des guerres civiles en Afrique. Lanham, Maryland : Scarecrow Press.

xv Luckham, Robin. 1982. « Le militarisme français en Afrique ». Revue de l’économie politique africaine. (24): 55-84.

xvi Tentative de coup d’État en Guinée : des soldats prétendent s’emparer du pouvoir d’Alpha Condé, https://www.bbc.com/news/world-africa-58453778 , consulté le 4 septembre 2021.

xvii Gilbert M Khadiagala, Fritz Nganje. (2016) L’évolution de la promotion de la démocratie en Afrique du Sud : de l’idéalisme au pragmatisme. Cambridge Review of International Affairs 29:4, pages 1561-1581.

L’historien Halim Gençoğlu est l’auteur de quatre livres et de plusieurs articles en études africaines. Il est né en Turquie en 1981. Après son baccalauréat en études historiques, il a obtenu sa deuxième maîtrise en études religieuses et ses études doctorales en langue et littérature hébraïques à l’Université de Cape Town. Le Dr Gençoğlu poursuit ses recherches universitaires en tant que boursier postdoctoral en études afro-asiatiques et personnel contractuel en études africaines à l’Université du Cap.

United World, 13 sept 2021

#France #Françafrique #Afrique #Francophonie #Colonialisme #FrancCFA #FCFA