Rapports de l’ambassadeur Ed Gabriel sur l’Algérie -21/03/2012- Edward Gabriel, Maroc, Maghreb, Mali, Sahel,

Les informations contenues dans ce rapport proviennent de sources publiques et privées, et aucune des informations contenues dans ce document n’a été corroborée par des tiers.

RAPPORT MENSUEL SUR LA SITUATION EN ALGERIE

21 mars 2014

Résumé exécutif

Tendances politiques

Toujours incapable de se tenir debout et peinant à s’exprimer clairement, le président Bouteflika a officiellement déposé ses documents de candidature à l’élection présidentielle du 17 avril.

Les manifestations contre un quatrième mandat pour Bouteflika ont pour la plupart été assez limitées jusqu’à présent, mais montrent quelques signes de coalescence avec d’autres mouvements de protestation sur des questions socio-économiques.

Plusieurs organisations importantes de la société civile qui ont soutenu les précédentes campagnes présidentielles de Bouteflika se sont montrées réticentes à le soutenir cette fois-ci, ce qui semble refléter un manque de consensus total au sein même de la structure du pouvoir.

Le chef du DRS, Tewfik, semble avoir pesé de tout son poids en faveur de l’option d’un quatrième mandat, et il est probable qu’il ait joué un rôle déterminant dans l’installation de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, connu pour être proche du DRS, au poste de chef de cabinet de Bouteflika, afin de contrebalancer l’influence dominante du frère du Président et « grand chambellan » Saïd.

Abdelmalek Sellal, qui a cédé le poste de premier ministre au ministre de l’énergie Youcef Yousfi pour devenir le directeur de campagne de Bouteflika, a encore compliqué les choses en faisant des commentaires désobligeants sur la communauté berbérophone Chaoui de la région nord-est des Aurès, qui abrite le noyau de l’élite militaire algérienne.

Relations extérieures

Luttant contre des groupes djihadistes dans le nord du Mali, capables de se déplacer facilement vers et depuis leur base arrière dans le sud de la Libye, l’armée française réorganise son déploiement dans les États du Sahel.

La coordination entre l’armée et les services de renseignement français et leurs homologues américains au Sahel et au Maghreb semble être florissante.

En revanche, une certaine méfiance persiste entre la France et l’Algérie dans la région du Sahara et du Sahel. La situation n’est pas arrangée par les manœuvres algériennes dans le nord du Mali, qui visent en partie à contrer l’influence croissante du Maroc.

Le redéploiement français et la présence américaine croissante dans la zone ont alimenté des reportages alarmistes dans les médias algériens sur de supposés complots contre l’Algérie, dans lesquels le Maroc est dépeint comme aidant les puissances occidentales dans leurs efforts pour déstabiliser et découper le pays.

Ces reportages semblent toutefois être largement motivés par des impératifs de politique intérieure et pourraient se calmer une fois l’élection présidentielle passée.

Sécurité

En dépit d’informations non confirmées selon lesquelles un terroriste solitaire originaire du sud du pays aurait planifié des attaques contre les ambassades occidentales dans la capitale algérienne, Alger est restée calme.

Plusieurs incidents ont eu lieu le long des frontières orientales de l’Algérie avec la Tunisie et la Libye, dont un au cours duquel un chargement de MANPADS de contrebande aurait été capturé.

Les forces de sécurité algériennes semblent s’améliorer dans la collecte de renseignements opérationnels du côté libyen de la frontière, ce qui leur a permis d’intercepter au moins deux incursions de groupes armés.

Tendances politiques

Le 22 février, lors d’une visite à Oran, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a finalement brisé le suspense et confirmé que le Président Bouteflika se représentera aux élections du 17 avril. Deux jours plus tard, des images du Président recevant un émissaire de l’émir du Koweït ont été diffusées sur la télévision d’État, dans lesquelles il apparaissait légèrement plus vivant que lors de sa précédente apparition télévisée, catastrophique, à la fin de l’année dernière, mais une fois encore sans son ; le 3 mars, le journal télévisé montrait Bouteflika remettant les signatures de parrainage et autres documents nécessaires pour officialiser sa candidature au Conseil constitutionnel et comprenait même une très courte séquence[1] dans laquelle on l’entendait parler brièvement, d’une voix tremblante et à peine audible – les premiers mots que les Algériens ordinaires avaient entendus de la bouche du chef de l’État depuis son discours de Sétif du 8 mai 2012. Quinze jours plus tard, M. Sellal a quitté ses fonctions de Premier ministre pour devenir directeur de campagne de M. Bouteflika (un rôle qu’il a occupé lors des élections présidentielles de 2004 et 2009), et le ministre de l’Énergie, M. Youcef Yousfi, lui a succédé au poste de Premier ministre. Dans le même temps, l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a été nommé directeur de cabinet de M. Bouteflika et Abdelaziz Belkhadem a retrouvé son ancien poste de ministre d’État et représentant personnel du Président ; tous deux font partie de l’équipe de campagne de M. Bouteflika.

Aussi attendue qu’elle ait été, la confirmation par Sellal de la candidature de Bouteflika à la réélection a été accueillie avec consternation dans de nombreux milieux. Trois des autres candidats – l’ancien Premier ministre Ahmed Benbitour, le général à la retraite Mohand Tahar Yala et Soufiane Djilali du parti Jil Jadid – ont immédiatement crié à l’injustice et annoncé leur retrait de la course à la présidence (bien qu’Ali Benflis, sans doute le challenger le plus sérieux, ait choisi de rester dans la course et ait affirmé sa conviction que l’armée « restera neutre »). Un nouveau groupe se faisant appeler Barakat ! (« Ça suffit ! »[2]), qui ne semble avoir de liens avec aucun parti politique établi, a été créé par des militants de la société civile pour protester contre la candidature de Bouteflika à un quatrième mandat, et si ses tentatives répétées d’organiser des manifestations à Alger ont pour la plupart été étouffées sans ménagement par les forces de sécurité[3], il a réussi à inspirer un nombre croissant de protestations (pour la plupart de faible ampleur) dans d’autres villes. Les étudiants des universités de Tizi Ouzou et de Bejaïa ont également manifesté par centaines contre la candidature de Bouteflika à la réélection, et les mêmes slogans ont été repris par les manifestations de chômeurs dans la ville méridionale de Ouargla et par le mouvement en cours des anciens membres mécontents de la Garde Communale.

Pendant ce temps, les « organisations de masse » et les organismes de la société civile qui se sont précipités pour soutenir Bouteflika lors de ses précédentes campagnes présidentielles semblent dans l’ensemble beaucoup moins désireux de le faire cette fois-ci. Bien que l’UGTA (la fédération syndicale officielle de l’Algérie) et le Comité de coordination des enfants des martyrs de la guerre d’indépendance (CNEC) se soient prononcés en faveur d’un quatrième mandat bien avant que la candidature de Bouteflika ne soit publiquement confirmée, il est frappant de constater que l’Organisation nationale des Moudjahidine (organisation nationale des vétérans de la guerre d’indépendance – historiquement la pièce maîtresse de la soi-disant « famille révolutionnaire », qui a par le passé toujours soutenu le candidat du régime) n’a pas initialement soutenu clairement Bouteflika. Dans une déclaration publiée le 12 mars, l’ONM s’est contenté d’appeler l’électorat à « accomplir son devoir national et à choisir la personne la plus apte à conduire le pays vers une transition socio-économique et culturelle » ; commentant cette déclaration, le président de l’ONM, Saïd Abadou, a déclaré au quotidien arabophone El Khabar que « ce qui nous importe, c’est que cette élection se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour le reste, quel que soit le vainqueur, nous lui souhaitons la bienvenue ». Il semblerait que l’ONM ait été rapidement interpellé, puisque le lendemain, l’agence de presse officielle APS citait le porte-parole de l’organisation expliquant que » [notre] soutien à Bouteflika est une question qui a été réglée » (même si cette formulation est quelque peu ambiguë). De même, Mahmoud Chaâlal, chef de l’Union Nationale des Zaouias d’Algérie (l’une des deux fédérations nationales de loges soufies, qui a soutenu avec enthousiasme Bouteflika lors des élections présidentielles de 2004 et 2009[4]) a déclaré aux journalistes le 7 mars que » notre mouvement adoptera une position de neutralité et ne soutiendra aucun candidat » à l’élection présidentielle, avant d’être désavoué, suite à des « pressions » non précisées, par un communiqué publié au nom de l’UNZA le 18 mars, appelant « tous les adeptes des zaouïas et des courants soufis à se présenter en force le jour du scrutin pour élire le serviteur du Saint Coran, Mr. Abdelaziz Bouteflika, afin de lui permettre de mener à bien son programme politique ». Quant à la Fédération des Chefs d’Entreprise, première organisation patronale algérienne, elle a décidé, lors de son assemblée générale du 13 mars, après deux tentatives infructueuses d’accord entre ses membres sur la question, de soutenir Bouteflika, sans toutefois atteindre le quorum requis pour le vote à main levée.

Ces tergiversations sont symptomatiques de profondes divisions au sein de ces organisations quant à l’opportunité d’accorder à Bouteflika un quatrième mandat successif. Une source proche des rangs intermédiaires du DRS et ayant une longue expérience du modus operandi du régime algérien affirme que ces divisions reflètent des scissions similaires au sein de chacune des ailes de la structure du pouvoir – l’armée, le DRS, peut-être même la Présidence elle-même. L’option du quatrième mandat est passée à la vapeur en l’absence de tout consensus entre les différents clans et groupes d’intérêt sur un candidat alternatif, affirme la source. Le fait que des organisations telles que l’ONM et l’UNZA soient mises au pas suggère que le DRS en tant qu’institution soutient la réélection de Bouteflika, ce qui serait cohérent avec les rapports précédents de sources bien informées selon lesquels le commandant du DRS, le Lt-Gen. Mohamed « Tewfik » Médiène s’est rangé derrière l’option du quatrième mandat. La nomination d’Ahmed Ouyahia – qui est connu pour être l’homme de Tewfik – au poste de chef de cabinet du Président semble également indiquer la participation active de Tewfik, et pourrait avoir pour but d’établir un plus grand consensus au sein de la structure du pouvoir en introduisant un contrepoids, si ce n’est une mise à l’écart active, du frère du Président, Saïd Bouteflika, dont on se méfie largement (selon une source distincte à la Présidence, il aurait pris le rôle de grand chambellan, contrôlant l’accès au Président et l’accès du Président à l’information). Il y a même eu des suggestions – que la source proche des officiers de rang intermédiaire du DRS qualifie de crédibles – selon lesquelles Ouyahia est prépositionné par Tewfik pour occuper le poste à créer de vice-président après l’élection, et donc pour succéder à Bouteflika à sa mort.

Mais cela ne signifie pas que les doutes de tous les éléments au sein du DRS et d’autres ailes du pouvoir ont été dissipés, affirme la même source, citant le cas de la chaîne de télévision indépendante Atlas TV, contrainte de fermer après qu’une escouade de gendarmes en uniforme et en civil ait pénétré dans ses locaux et confisqué des caméras et d’autres équipements de diffusion le 11 mars, apparemment en réponse à sa couverture des manifestations de Barakat ! et aux sympathies présumées de son directeur des programmes, Hafnaoui Ghoul[5], pour Ali Benflis. Atlas TV, explique la source, est effectivement détenue[6] par le Maj-Gen. Mhenna Djebbar, l’ancien chef de la Direction Centrale de la Sécurité des Armées lorsqu’elle faisait encore partie du DRS, qui aurait été poussé à la retraite en janvier, et qui serait fortement opposé à un quatrième mandat pour Bouteflika.

Il n’est pas tout à fait certain que ces efforts visant à contenir la dissidence au sein même de la structure du pouvoir s’avéreront efficaces. S’ils ne le sont pas, des dissidents tels que Djebbar pourraient continuer à exploiter et à encourager la dissidence au sein de la population en général, avec un risque accru de dérapage dans le mois qui reste avant l’élection présidentielle. Les décisions prises par les autorités ces derniers jours[7] de permettre à Barakat ! d’aller tenir une petite manifestation à Alger sans être inquiétées et d’autoriser une réunion publique de groupes politiques appelant au boycott de l’élection présidentielle dans la capitale le 21 mars semblent dénoter un certain degré de confiance de la part du régime, qui pense avoir la situation sous contrôle. Mais une vigilance accrue serait de mise dans les jours et les semaines à venir, surtout si les protestations publiques contre la candidature de Bouteflika commencent à faire boule de neige et à se mêler aux protestations socio-économiques.

La situation est encore compliquée par une vilaine flambée de violence sectaire et régionaliste. Dans la ville de Ghardaia et dans les zones périphériques du sud de la vallée du Mzab, les tensions communautaires entre les communautés locales arabes sunnites et ibadites berbérophones sont très vives depuis le début de l’année et ont à nouveau éclaté à la mi-mars en émeutes extrêmement violentes au cours desquelles au moins trois personnes ont été tuées et d’innombrables magasins du centre de Ghardaia ont été incendiés. Cela a déclenché des manifestations impromptues de la part des Ibadites vivant à Alger, qui ont demandé l’envoi de l’armée pour rétablir la paix. Le 16 mars, le Premier ministre par intérim, Youcef Yousfi, le ministre de l’Intérieur, Taïeb Belaïz, et le commandant de la gendarmerie, le général de division Ahmed Bousteïla, se sont envolés pour l’Algérie. Le 16 mars, le Premier ministre par intérim Youcef Yousfi, le ministre de l’Intérieur Taïeb Belaïz et le commandant de la gendarmerie Ahmed Bousteïla se sont rendus à Ghardaïa pour montrer que le gouvernement prenait la situation au sérieux, mais ils ont été contraints de faire escale à Batna, dans le nord-est du pays, sur le chemin du retour vers Alger, le lendemain, en raison des manifestations de colère et des émeutes des membres de la minorité berbérophone chaouie, enragés par les propos tenus par Abdelmalek Sellal à la télévision nationale, qui semblait insulter leur communauté[8]. Sellal étant le directeur de campagne de Bouteflika, la colère à l’égard de sa gaffe s’est naturellement mêlée à l’opposition au quatrième mandat de Bouteflika, provoquant la création d’un nouveau groupement se faisant appeler B’zayed (« Assez » en dialecte local) en opposition aux deux. Compte tenu des récentes tensions au sein du pouvoir, l’incident est d’autant plus dommageable politiquement que les Chaouis, contrairement aux autres berbérophones de Kabylie et du Mzab, ont historiquement fourni une grande partie de l’élite militaire post-indépendance.

Les relations extérieures

Douloureusement conscients de la nature transnationale des groupes armés auxquels ils sont confrontés dans le nord du Mali depuis le début de l’opération Serval en janvier 2013, et de plus en plus préoccupés par le vide sécuritaire dans le sud de la Libye, les militaires français se sont discrètement lancés dans une réorganisation de leurs forces en Afrique du Nord à la fin de l’année dernière. Décrit comme une « régionalisation de la bande sahélienne », ce mouvement est largement motivé par la nécessité de tenir compte du fait que les groupes djihadistes actifs dans le nord du Mali ont pu se déplacer vers et depuis des bases arrière dans le sud de la Libye via un corridor qui traverse le territoire du Niger et de l’Algérie.

Dans l’impossibilité d’intervenir ouvertement dans le sud de la Libye même et avec encore moins de possibilité de franchir la frontière algérienne, les militaires français envisagent désormais un seul théâtre d’opérations s’étendant sur les trois États de la région prêts à coopérer : le Mali, le Niger et le Tchad. Les forces françaises disposeront désormais de quatre bases principales dans la zone[9] : N’Djamena (avions de combat Rafale et Mirage 2000, appuyés par des ravitailleurs et des forces terrestres – ainsi que l’état-major qui assure le contrôle des opérations dans tout le Sahel), Niamey (moyens de renseignement, dont deux nouveaux drones Reaper et des avions de patrouille Atlantique 2, ainsi que des avions de combat), Gao (forces terrestres, ainsi qu’un important détachement d’hélicoptères) et Ouagadougou (base arrière discrète des forces spéciales françaises Sabre). En plus de ces quatre bases principales, l’armée française établit des bases avancées plus au nord, plus près des zones où les groupes djihadistes sont susceptibles d’être engagés : à Tessalit, à l’extrême nord du Mali, tout près de la frontière algérienne, à Faya-Largeau au nord du Tchad, et une troisième au nord-est du Niger. Ces bases avancées doivent servir de points de chute vers lesquels les véhicules de combat légers et autres matériels peuvent être acheminés par voie aérienne, ainsi que de centres de collecte de renseignements humains et/ou électroniques. Au total, ce déploiement au Sahel mobilisera en permanence environ 3 000 militaires français, appuyés par une trentaine d’avions.

Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu à Washington en janvier, en partie pour expliquer ce redéploiement à l’administration américaine, et il semblerait que la coopération entre les forces américaines et françaises dans la région soit florissante. Une division géographique et technique du travail semble avoir émergé, les États-Unis se concentrant sur la moitié nord de la Libye et sur la collecte de renseignements par satellite et d’autres renseignements techniques, tandis que les Français couvrent les régions plus au sud et fournissent davantage de renseignements humains (informés par la connaissance locale de leurs anciennes colonies du Sahel). Un long reportage du quotidien français Le Monde (12/03/14), largement basé sur des conversations avec des militaires et des officiers de renseignement français, a mis en évidence cette coopération, notant qu’il existe des consultations quotidiennes entre les représentants de la CIA, de la NSA et de la DGSE (renseignement extérieur) et de la DRM (renseignement militaire) françaises. Le chef d’état-major général, l’amiral Edouard Guillaud, aurait même déclaré que « lorsqu’il s’agit de faire face à Al-Qaïda, nous sommes en contact quasi horaire avec nos interlocuteurs américains de l’AFRICOM et du Special Operations Command (SOC) ». L’armée américaine collabore avec les Français dans le cadre de missions de surveillance par drones à partir de Niamey, et Le Monde suggère que le SOC travaille en collaboration avec les forces d’opérations spéciales françaises basées à Ouagadougou.

En revanche, l’article du Monde se termine par une note de regret quant au rôle de l’Algérie :

Paris n’a pas réussi à impliquer les pays européens autant qu’il l’aurait souhaité dans le sud de la Libye, où une intervention militaire est exclue. Mieux vaut s’appuyer sur les voisins de la Libye […]. Mais pour que l’action régionale soit efficace, il manque encore l’acteur majeur qu’est l’Algérie. Début 2013, l’Algérie a bien fermé sa frontière avec le Mali et soutenu Serval dans l’Adrar des Ifoghas en fournissant du carburant, des signes que Paris a jugé très positifs. Mais en fin de compte, [même] l’attaque d’In Amenas n’a pas changé la ligne traditionnelle de l’Algérie, qui rejette tout examen étranger de sa gestion du terrorisme.

Les sources militaires et de renseignement du Monde semblent s’arrêter juste avant de se demander à voix haute si Alger fait partie de la solution ou du problème au Sahel. De même, le blog français Secret Défense, habituellement bien informé, regrette que « sur le papier, Alger et Paris combattent les mêmes groupes djihadistes, mais les réalités du terrain et les sensibilités des deux côtés font que cela n’a pas conduit à une coopération étroite et confiante ». L’Algérie pourrait donc rester l’angle mort de la ‘régionalisation du Sahel’ de la France. »

Plus précisément, Le Monde cite un fonctionnaire du ministère français de la défense qui se plaint qu’Alger a ramené dans le jeu Iyad Ag Ghali, chef de la faction islamiste touareg Ansar Dine et, jusqu’à récemment, allié d’AQMI dans le nord du Mali, ce qui complique encore la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme. Avant de se lancer dans son alliance éphémère avec AQMI en 2012, Ag Ghali avait une longue histoire de contacts avec le DRS algérien. Depuis la chute de l’îlot jihadiste dans le nord du Mali sous les coups de marteau de l’opération Serval, il semble avoir repris ses contacts avec Alger, et se serait installé avec sa famille dans le village de Tinzaouten, du côté algérien de la frontière, avec la bénédiction du DRS. Les efforts d’Alger pour rétablir son influence dans la situation complexe du nord du Mali, et pour contrer l’implication croissante du Maroc dans son arrière-cour, l’ont également conduit à soutenir la création d’un nouveau groupe dissident par Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, ancien membre important du MNLA séparatiste touareg. Le nouveau groupe, qui s’appelle Conseil du Peuple pour l’Azawad, a été officiellement créé à Hassi Labyad, dans le désert du nord du Mali, le 18 mars, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté quelque 700 personnes, dont des membres d’autres groupes ethniques, selon Ibrahim Ag Mohamed Assaleh. Le leader du nouveau mouvement a explicitement indiqué que le rapprochement du leader du MNLA, Bilal Ag Acherif, avec le Maroc était l’une des principales raisons de la scission, déclarant au magazine Jeune Afrique basé à Paris qu’il était opposé à Bilal Ag Acherif :

Essayer de mettre la lutte légitime du peuple de l’Azawad au service d’autres fins, notamment celles de certains Etats, qui ne correspondent pas aux nôtres. […] Je parle notamment du conflit entre Rabat et Alger, dans lequel nous ne devons pas nous impliquer […]. Ce n’est pas tant qu’il soit trop proche de Rabat. Nous avons une frontière commune avec l’Algérie. S’il n’y avait pas eu la colonisation française, il n’y aurait même pas de frontière entre l’Azawad et l’Algérie. Notre peuple est présent de part et d’autre de cette ligne. Mais nous n’existons pas du tout au Maroc. […] Il a demandé au roi du Maroc de faire une médiation. Au lieu de solliciter cette nouvelle médiation […], nous devrions accepter celle de l’Algérie.

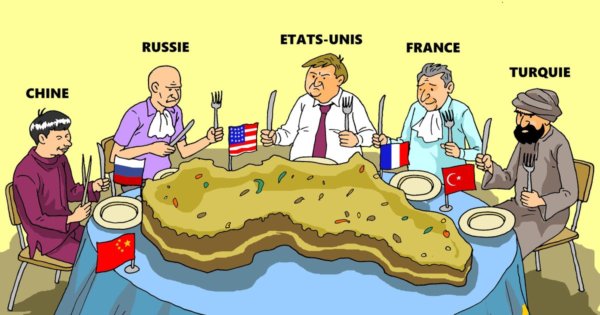

L’implication marocaine dans la zone saharo-sahélienne – réelle ou imaginaire – a été liée à un supposé complot occidental contre l’Algérie dans une multitude d’articles de la presse algérienne[10]. Le quotidien francophone L’Expression a été particulièrement virulent à ce sujet, publiant pas moins de trois articles très alarmistes – sous les titres « L’Algérie est-elle réellement en danger ? », « Moscou alerte Alger » et « Les dessous d’un plan de déstabilisation de l’Algérie » – en l’espace de moins de quinze jours. Le ton général est nettement paranoïaque :

La France va établir une base militaire dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. Elle est déjà présente en force en Mauritanie.

Les Marines américains ont choisi le sud de la Tunisie, l’Italie et l’Espagne pour établir leurs bases afin d’intervenir en Afrique du Nord en cas de force majeure. Et il y a une si bonne excuse ! La lutte contre le terrorisme […] est une couverture pour le véritable objectif de l’Occident : assiéger l’Algérie, grand producteur de pétrole et de gaz naturel. Il serait naïf de ne pas croire à un complot stratégique et géopolitique contre le seul État qui n’a pas subi les aléas du printemps arabe.

[…]

Les contours d’un complot machiavélique contre l’Algérie se précisent. Moscou, en la personne de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a pris la peine d’alerter les autorités algériennes.

[ … ]

Lors d’une brève visite en Tunisie il y a quelques jours, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que des « parties étrangères » commercialisent un « printemps algérien » dans le but réel de mettre à bas l’Algérie. Sans les nommer, le diplomate russe a ajouté que ces mêmes parties « ont ouvert plusieurs fronts près des frontières algériennes, en Libye, en Tunisie et au Mali. » [ … ]

Le ministre russe des Affaires étrangères a directement incriminé ceux qui sont à l’origine des bouleversements délibérément provoqués en Tunisie, en Libye et au Mali, d’où vient la plus grande menace contre l’Algérie. Il estime que les conspirateurs du nouvel ordre mondial élaborent leurs plans sur la base d’une politique d’influence, en se concentrant sur les groupes minoritaires et les réseaux terroristes [11].

[ … ]

Même le Maroc est de la partie. Le récent voyage [du roi Mohamed VI] au Mali ne témoigne-t-il pas d’un agenda prédéterminé ? La main du Makhzen n’est pas étrangère à ce qui se passe à Ghardaïa, où les révoltes des populations locales ont à nouveau éclaté. Des barons de la drogue et des membres du MUJAO sont derrière tout cela, selon des sources très bien informées. Le but, évidemment, étant de créer un environnement instable afin de déstabiliser le pays.

[…]

Pour atteindre ses objectifs, l’Oncle Sam fait d’abord l’éloge de l’Algérie, la présentant comme un pays pivot dans la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord, un leader. Tout en flattant les compétences et la puissance militaire de l’Algérie, [Washington] est en train de réunir tous les ingrédients nécessaires.

(…) Même si les Etats-Unis mettent en avant la coordination de la lutte contre le terrorisme comme prétexte à leur mobilisation en Afrique, il est difficile de croire qu’ils ne s’intéressent pas à une région d’Algérie riche en gaz de schiste, en gaz conventionnel et en autres minerais comme l’uranium. Des clans locaux complices sont déjà sur le terrain, prêts à allumer le moteur de la déstabilisation.

A première vue, de telles analyses – qui passent sans commentaire dans un grand quotidien algérien – n’augurent rien de bon pour l’avenir de la coopération sécuritaire algérienne avec la France et les Etats-Unis. Cependant, si l’on peut dire que les articles de L’Expression expriment une mentalité d’assiégé qui semble exister au sein de certaines parties de la structure du pouvoir en Algérie, il convient de noter que la rhétorique particulièrement exagérée semble être générée au moins autant par la situation politique intérieure actuelle que par les développements au-delà des frontières de l’Algérie. Les sombres références aux « clans complices » agissant de concert avec les ennemis de l’Algérie témoignent de la rivalité persistante entre les factions antagonistes au sein et autour de la structure du pouvoir, tandis que les épouvantails de la déstabilisation et des « complots étrangers » (qui ont bien sûr occupé une place de choix dans le discours lu au nom de Bouteflika par le ministre des Anciens combattants Mohamed Cherif Abbas le 18 février, mettant en garde contre toute critique du DRS) sont devenus des arguments centraux du régime contre ceux qui osent protester contre l’option du quatrième mandat. Dans ce contexte, il semble donc probable – si le régime parvient à traverser les quelques semaines cruciales à venir sans provoquer de troubles graves – que cette rhétorique s’estompera une fois l’élection présidentielle passée.

Sécurité

Les niveaux de violence en février ont été globalement comparables à ceux des mois précédents, avec 11 incidents liés à la sécurité, dont cinq opérations djihadistes. Les niveaux d’activité ont toutefois fortement augmenté au cours de la dernière semaine de février et sont restés élevés jusqu’à présent en mars, avec 17 incidents liés à la sécurité, dont quatre opérations djihadistes, jusqu’au 19 mars.

ALGER et ses environs sont restés calmes, bien que les médias tunisiens aient affirmé le 11 mars que les forces de sécurité algériennes recherchaient un « terroriste », apparemment originaire de la ville de Djelfa, dans le sud du pays, qui préparerait une attaque contre les ambassades américaine ou canadienne à Alger. Bien que cette information n’ait pas été corroborée par d’autres sources, elle rappelle le document attribué au chef d’AQMI au Sahara, Djamel Okacha (alias Abou Yahia El Hamam), qui circule depuis le début de l’année sur les forums Internet djihadistes et qui promet des attaques terroristes contre des intérêts occidentaux, notamment des ambassades, en Algérie, en Tunisie et dans d’autres pays de la région.

Immédiatement à l’est de la capitale, la Kabylie a connu une forte activité ces dernières semaines, principalement des opérations de l’armée. Les forces de sécurité ont mené deux importantes missions de recherche et de destruction, l’une dans la zone de Sidi Ali Bounab entre les wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou fin février-début mars, et l’autre dans la zone d’Azeffoun-Iflissen-Aghribs au nord de la wilaya de Tizi Ouzou à partir du 11 mars et toujours en cours. Chacune d’entre elles a donné lieu à de nombreux affrontements avec les djihadistes, faisant 14 morts parmi eux.

Plusieurs incidents ont eu lieu le long de la frontière orientale de l’Algérie, tant au nord qu’au sud :

Un total de 40 missiles a été saisi par l’armée algérienne près de la frontière avec la Libye, a déclaré une source de sécurité à l’agence de presse chinoise Xinhua le 26 février. Les armes auraient été transportées par des « membres d’Aqmi » en direction du nord du Mali, qui ont été interceptés par l’armée algérienne dans la localité de Djanet, dans la province d’Illizi. Une quarantaine de missiles Katioucha et un certain nombre de missiles sol-air SA-7[12] ont été saisis, selon la source de Xinhua. Au cours de cette opération, les forces de l’armée ont réussi à arrêter deux des membres du groupe, dont l’un a été grièvement blessé, tandis qu’un nombre indéterminé a fui vers la Libye voisine. Bien que Xinhua n’ait pas précisé la date exacte de l’opération, le quotidien algérien arabophone Echorouk a indiqué qu’elle s’était déroulée aux alentours du 24 février, et a affirmé que les contrebandiers étaient « probablement » des membres du mouvement des Fils du Sud pour la justice islamique d’Abdessalam Tarmoune. Le quotidien algérien de langue arabe El-Khabar a indiqué que les véhicules avaient été détectés avant de franchir la frontière, alors qu’ils se trouvaient dans les environs de la ville libyenne de Ghat.

El-Khabar a déclaré le 12 mars que les forces de sécurité ont démantelé, au cours de la première semaine de mars, une cellule terroriste dans la région de Tarat, wilaya d’Illizi, à la frontière avec la Libye. Le groupe de quatre à six hommes était dirigé par un certain Abou Tareq Mehdi, demi-frère d’Ahmad Tlemci, « chef du Mujao », qui travaillait à la création d’une filière djihadiste de contrebande composée de Touaregs locaux pour surveiller les routes de contrebande entre la Libye et le Niger « en partenariat avec des milices en Libye ».

Le 18 mars, l’armée algérienne aurait intercepté et tué « cinq miliciens libyens » au sud de Deb Deb, wilaya d’Illizi, à la frontière avec la Libye. Quatre kalachnikovs et une mitrailleuse lourde ont été récupérées lors de l’opération. Comme pour l’interception de la cargaison de missiles près de Djanet, des rapports de presse ont suggéré que le groupe avait été détecté par un avion de surveillance algérien avant de traverser en Algérie depuis Ghadames, en Libye.

Plus au nord, à la frontière avec la Tunisie, les forces de sécurité ont déjoué le 13 mars une tentative d’un groupe djihadiste d’installer un faux poste de contrôle sur la RN-10 dans la wilaya de Tébessa, près du poste frontalier de Bouchebka. Les soldats ont repéré le groupe djihadiste et se sont dirigés vers lui, le poussant à fuir, laissant derrière lui deux voitures. L’armée a lancé une mission de recherche et de destruction dans la zone.

Le lendemain, 14 mars, l’armée aurait intercepté et tué sept djihadistes dans la même zone autour de Bouchebka, wilaya de Tébessa. Selon certaines informations de presse, deux autres djihadistes ont été arrêtés et deux soldats ont été blessés dans l’opération. Le groupe serait passé en Algérie depuis la Tunisie. Trois jours plus tard, la police tunisienne a abattu trois djihadistes présumés près de Jendbouba, de l’autre côté de la frontière ; il n’est pas clair s’il existe un lien direct entre les deux incidents.

Un incident a été signalé à la FRONTIÈRE SUD, au cours duquel les forces de sécurité ont tendu une embuscade à un « dangereux djihadiste » et l’ont arrêté dans la ville de Timiaouine, wilaya d’Adrar, près de la frontière avec le Mali, le 12 mars.

Ailleurs dans le SUD du pays :

Le 25 février, selon El-Khabar, l’armée algérienne a découvert une cache d’explosifs dans le désert près de Reggane wilaya d’Adrar, contenant « 1 420 bidons d’explosifs prêts à être utilisés. » Trois hommes ont été arrêtés « après une longue traque ».

L’aviation militaire algérienne a bombardé le 8 mars un groupe djihadiste dans la zone située entre les wilayas d’Ouargla et d’Illizi, détruisant un véhicule tout-terrain et tuant trois personnes à bord.

FIN

Ambassador Edward M. Gabriel, Ret.

President and CEO

The Gabriel Company, LLC

1220 L Street NW, Suite 411

Washington DC, 20005

Phone: +1 202.887.1113

Fax: +1 202.887.1115

Email: ed.gabriel@thegabrielco.com

Website: http://thegabrielco.com

#Algérie #Maroc #Bouteflika #Mali #Sahel #Sahara

Source: Marocleaks, 19/12/2021