CS-ONU: Au Mali, la sécurité se détériore et la crise s’approfondit, prévient le Représentant spécial du Secrétaire général

« La réalité, c’est que la situation sécuritaire s’est détériorée et la crise s’approfondit » au Mali, a déclaré aujourd’hui devant le Conseil de sécurité le Représentant spécial du Secrétaire général dans ce pays, M. Al-Ghassim Wane, qui a invité le Conseil à réfléchir sur les modalités d’un travail commun et à mieux détailler les rôles et responsabilités respectifs des différents acteurs dans le pays, y compris en termes d’exigence et d’établissement des responsabilités.

Le Conseil examinait la situation au Mali à la lumière du rapport trimestriel du Secrétaire général, mais aussi à la suite de la mission qu’il venait d’effectuer dans ce pays ainsi qu’au Niger, et qui venait de faire l’objet, quelques minutes plus tôt, d’une séance de compte-rendu.

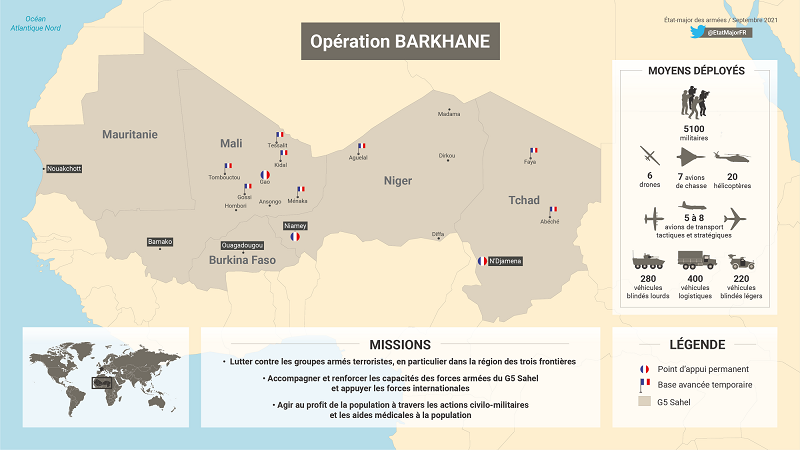

Daté du 1er octobre, le rapport du Secrétaire général prend notamment note de l’annonce de la décision du Gouvernement français tendant à restructurer la présence de la force de l’opération Barkhane au Sahel, avec en particulier la fermeture de trois avant-postes dans le nord du Mali, d’ici à janvier 2022; et du retrait partiel des troupes tchadiennes déployées dans le cadre de la Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel dans la zone du Liptako Gourma. Le Secrétaire général ajoute que, « face à la nouvelle vague de violences provoquée par les éléments extrémistes qui s’abat depuis plusieurs mois sur la population civile au Burkina Faso, au Mali et au Niger, il est nécessaire de maintenir une présence internationale forte ». Il demande donc « à toutes les parties prenantes de continuer à coordonner étroitement ces processus de restructuration et de réduction des effectifs en vue d’éviter que se forme un vide sécuritaire dont les groupes armés et les terroristes risqueraient de tirer parti ».

M. Wane, qui a accompagné le Conseil de sécurité lors de sa visite au Mali, a jugé très sérieux les défis que pose la situation sur le terrain. Il a présenté un contexte marqué par une insécurité croissante dans le nord, le centre et le sud du pays, ainsi que par une situation humanitaire inquiétante, avec 4,7 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire et environ 400 000 autres déplacées, dont la moitié dans la région centrale.

Sur le plan politique, le Représentant spécial constate que l’incertitude perdure au moment même où le Mali est aux prises avec l’achèvement de la transition. M. Wane a relevé que le Gouvernement malien issu du coup d’état du 24 mai avait saisi l’occasion de la visite du Conseil pour exprimer « haut et clair » ses préoccupations et priorités, la principale menace étant, selon ses interlocuteurs, la détérioration de la situation sécuritaire pour le Malien moyen, et la nécessité d’assurer les services de base.

M. Wane, qui est également le Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a précisé que la Mission s’était adaptée à un climat très complexe pour protéger les civils. Il a toutefois fait observer que la Mission, dont le mandat a été reconduit pour un an, le 29 juin, avec un effectif maximal inchangé de 13 289 militaires et 1 920 policiers, devait faire avec les ressources dont elle dispose. C’est pourquoi le Secrétaire général a, de nouveau, demandé aux pays fournisseurs de contingents d’allouer à la Mission des hélicoptères de combat, tout en demandant, « par-dessus tout », aux autorités maliennes de continuer à coopérer avec la MINUSMA.

La MINUSMA ne peut résoudre, à elle seule, les problèmes du Mali, en l’absence d’un environnement politique approprié, a estimé le Royaume-Uni lors du débat. C’est pourquoi le Royaume-Uni salue les efforts de médiation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et approuve son exigence de maintenir l’élection présidentielle prévue pour le 27 février 2022, et la publication, sans délai, d’un calendrier électoral. La solution au problème sécuritaire n’est pas le renforcement du mandat de la MINUSMA, mais le soutien aux forces nationales et régionales pour qu’elles puissent faire face au défi, a ajouté l’Inde.

À cet égard, les membres du « A3+1 », par la voix du Niger, ont déclaré qu’on ne pouvait pas reprocher à la Force conjointe du G5 Sahel de ne pas avoir la capacité de relever ces défis sans lui en donner les moyens. Ils ont donc demandé au Conseil de sécurité de montrer plus de souplesse et d’appuyer leur proposition de création d’un bureau de conseil auprès du Bureau exécutif de la Force conjointe, ce qu’a aussi demandé le Mali. Dans une perspective plus large, le « A3+1 » a mis l’accent sur le rendez-vous que constitue la prochaine réunion ministérielle sur le maintien de la paix de l’ONU, prévue à Séoul les 7 et 8 décembre, pour réfléchir sur la manière de donner aux opérations de paix les moyens de s’acquitter de leur mandat.

Le représentant du Mali, qui s’est fait l’écho de l’exaspération des citoyens maliens face à la détérioration « désastreuse » de la situation sécuritaire, a décrit une myriade d’activités entreprises par le Gouvernement avant d’assurer le Conseil de la détermination des autorités de transition de jeter les bases de « quelques réformes, pas toutes, notamment celles qui puissent garantir des élections inclusives, transparentes et crédibles ».

Mais les efforts internationaux n’aboutiront que si les autorités maliennes s’engagent pleinement à instaurer la paix et la stabilité dans le pays, a mis en garde l’Estonie, pour qui « cela comprend l’adoption et la mise en œuvre d’une approche stratégique globale sur le rétablissement et le maintien d’une présence effective de l’État sur l’ensemble du territoire ».

Enfin, la Fédération de Russie a appelé à tenir compte de la réalité sur le terrain et à mettre l’accent sur la stabilité intérieure du Mali, qui, sans cela, « irait vers l’impasse ». Dès lors, il serait irresponsable d’abandonner le pays à son sort et de réduire l’appui militaire, estime la Fédération de Russie. Il convient au contraire de prendre des mesures d’adaptation de la MINUSMA, s’agissant en particulier de ses effectifs, en prenant l’avis de Bamako, car ce sont les autorités nationales à qui revient le rôle décisionnel.

LA SITUATION AU MALI – S/2021/844

M. AL-GASSIM WANE, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali, a exprimé sa gratitude pour la visite du Conseil alors que le pays se trouve à la croisée des chemins, saluant en outre l’hommage de la délégation du Conseil aux 243 Casques bleus tombés dans l’exercice de leur fonction depuis huit ans au Mali. Sur le terrain, la situation pose des défis très sérieux, avec un contexte marqué par une insécurité croissante dans le nord, le centre et le sud du pays, ainsi qu’une situation humanitaire inquiétante, avec 4,7 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire et environ 400 mille autres déplacées, dont la moitié dans la région centrale. Les attaques, qui prennent pour cibles à la fois les forces internationales et maliennes, y compris la Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), ne sont pas estompées. Hier encore, le camp d’Aguelhok a été soumis à une attaque indirecte au mortier et à la roquette. Six projectiles ont été tirés sur le camp par des assaillants non identifiés. M. Wane a signalé toutefois qu’il n’y a eu ni victimes ni dégâts. Du côté politique, l’incertitude perdure au moment même où le Mali est aux prises avec l’achèvement de la transition.

Le Représentant spécial a ensuite indiqué que le Gouvernement malien a saisi l’occasion de la visite du Conseil de sécurité pour exprimer « clairement et à haute voix » ses préoccupations et priorités. Plusieurs de ses interlocuteurs ont en effet pointé la détérioration de la situation sécuritaire comme la principale menace pour le Malien moyen, et la nécessité de fournir des services de base. M. Wane a souligné que ces doléances lui ont été faites lors de ses interactions locales à Gao, Ménaka, Mopti, Douentza, Bandiagara, Aguelhok et Tessalit, et plus récemment, Tombouctou où il se trouvait lundi. Ses interlocuteurs locaux ont également insisté sur la nécessité de mener de profondes réformes politiques et de gouvernance aux fins de la tenue réussie d’élections crédibles et d’une stabilité durable.

Soulignant que la présence de la MINUSMA demeure cruciale, le haut fonctionnaire a indiqué que celle-ci se sert de tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, en coordination avec les autorités maliennes et les partenaires internationaux. La Mission s’est également adaptée à un climat très complexe pour protéger les civils, y compris dans le centre du pays. M. Wane a expliqué que ses opérations sont menées en fonction des ressources disponibles et qu’en conséquence, le Secrétaire général a recommandé une hausse de l’allocation budgétaire afin, notamment, d’obtenir des hélicoptères et autres véhicules utilitaires, et qu’il revient au Conseil de se prononcer sur la voie à suivre, en prenant en considération les préoccupations des autorités maliennes. Le Représentant spécial a également évoqué d’autres lacunes en matière d’équipements, avant de lancer un appel aux pays en mesure de le faire de mobiliser les ressources requises.

Le Représentant spécial a cependant souligné que la solution ne saurait être entièrement militaire et que l’insécurité exige aussi une réponse politique. À cet égard, la stratégie de la MINUSMA est axée sur la lutte contre les groupes extrémistes et accordera la priorité à la réconciliation, comme ce fut le cas à Ogassagou ainsi qu’au retour des autorités étatiques, à la prestation de services de base au renforcement de la résilience et à la participation des femmes et des jeunes. S’agissant de l’Accord de paix de 2015, il a exprimé sa frustration devant la lenteur de la mise en œuvre des dispositions sur le programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), les réformes institutionnelles et le développement dans le Nord, bien qu’au cours des dernières semaines, une évolution encourageante ait été constatée. Il a plus particulièrement salué l’annonce par le Gouvernement de l’intégration prochaine de 13 000 combattants des mouvements signataires d’ici à la fin de l’année, ce qu’il a estimé être des jalons les plus importants en six ans.

Le Représentant spécial a ensuite indiqué que la transition avait atteint une étape déterminante mais qu’à quatre mois de l’échéance électorale, les espoirs sont faibles, compte tenu du fait que les autorités nationales estiment qu’il faut d’abord garantir la sécurité, lancer des réformes fondamentales, notamment en rendant opérationnel l’organe chargé de la gestion électorale pour garantir des élections crédibles. Il a évoqué, entre autres, la Révision annuelle des listes électorales, lancée le 1er octobre, au sujet des termes de référence et de la nomination des membres qui seront chargés de la surveillance et de la formation des comités d’organisation. M. Wane a mis l’accent sur la nécessité d’axer les efforts sur un consensus minimum à cet égard, la MINUSMA appuyant aussi la gestion des organes électoraux. Il a également évoqué sa mission de bons offices, en collaboration avec la CEDEAO et l’Union africaine, en vue d’un « dialogue franc » entre les parties prenantes nationales, afin d’aboutir à un consensus politique sur la voie à suivre, tout en assurant une synergie accrue entre le Mali et ses partenaires vers l’objectif commun du retour à l’ordre constitutionnel et la promesse d’une stabilité à long terme.

En conclusion, le Représentant spécial a déploré que « la réalité, c’est que la situation sécuritaire s’est détériorée et la crise s’approfondit ». Mais tout n’est pas perdu, a-t-il assuré, en invitant à une réflexion pour réexaminer la façon dont on travaille ensemble, mieux détailler les rôles et responsabilités respectifs, y compris en termes d’exigence et d’établissement

M. MOUSSA MAMAN SANI (Niger), qui s’exprimait au nom des « A3+1 » (Niger, Kenya, Tunisie et Saint-Vincent-et-les Grenadines), a déclaré que la récente visite des membres du Conseil de sécurité au Mali avait été l’occasion de découvrir l’environnement dans lequel les Casques bleus opèrent avec les contraintes qui leur sont imposées par les États Membres de l’ONU. Il a insisté sur le rendez-vous de la prochaine réunion ministérielle sur le maintien de la paix de l’ONU, qui se tiendra à Séoul pour réfléchir sur la manière de donner les moyens nécessaires aux missions pour s’acquitter de leurs mandats. Il a salué les mesures prises par les autorités de transition pour faire face à la détérioration de la situation dans le pays et les a encouragées à poursuivre sur cette voie. Toutefois, la stabilisation tant attendue au Mali passe par des élections libres, crédibles, transparentes dans les délais impartis, a fait valoir le représentant, en appelant les dirigeants maliens à s’engager à respecter la feuille de route de la CEDEAO notamment.

Le Mali, comme le Sahel, est en prise avec des défis sécuritaires, aux changements climatiques et à la pandémie de COVID-19, a également fait observer le représentant, qui a estimé que l’on ne pouvait pas reprocher à la Force conjointe G5 Sahel de ne pas avoir la capacité de relever ces défis sans lui en donner les moyens. Dès lors, les A3+1 appellent le Conseil de sécurité à faire montre de plus de flexibilité et appuient la proposition de création d’un bureau de conseil auprès du Bureau exécutif de la Force conjointe G5-Sahel.

Mme GERALDINE BYRNE NASON (Irlande) a appuyé le rôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Mali, avant de juger préoccupante l’expulsion par les autorités maliennes de M. Hamidou Boly, représentant de cette organisation. Jugeant impératif l’achèvement de la transition politique au Mali, ainsi qu’un retour à l’ordre constitutionnel, Mme Byrne Nason a jugé décevant que les mesures préparatoires aux élections n’aient pas été prises, avant d’appeler à travailler étroitement avec l’Union africaine et la CEDEAO pour favoriser le retour à l’ordre constitutionnel. « L’engagement renouvelé à l’Accord de Paix est essentiel », a-t-elle insisté, avant d’exhorter tous les acteurs à respecter leurs responsabilités et leurs obligations.

Par ailleurs, la représentante a dit espérer la désignation de 15 femmes aux mécanismes de suivi de l’Accord, en rappelant que la participation des femmes crée, renforce, et rend durable la paix. Elle a estimé que l’Observatoire Indépendant des Femmes serait un outil important pour s’assurer qu’elles soient complètement engagées dans les processus politiques et de paix. Face à la détérioration de la situation humanitaire, elle a exhorté les autorités maliennes à développer leur coopération avec la MINUSMA pour permettre à la mission de mettre en œuvre pleinement ses missions d’assistance à la population.

En outre, Mme Byrne Nason a exhorté les autorités maliennes à mettre fin à l’impunité, y voyant une condition de la rupture du cycle des conflits et du renforcement du contrat social entre le peuple malien et l’État. Nous nous félicitons du travail accompli par la MINUSMA pour établir un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des principales recommandations de la commission d’enquête, a ajouté la représentante, qui a renouvelé le soutien de l’Irlande au régime de sanctions créé par la résolution 2374 (2017), tout en regrettant les retards dans la nomination d’experts, qui freinent un processus essentiel. Enfin, elle s’est inquiétée que le processus de transition politique, dont beaucoup dépend, soit en péril, avant d’avertir que tout retard dans cette transition ne ferait qu’alimenter l’instabilité politique et sociale, permettrait aux groupes extrémistes d’étendre leur contrôle et exacerberait les souffrances du peuple malien.

M. RICHARD MILLS (États-Unis) a jugé « impératif » que la protection des civils reste une « priorité absolue » de la MINUSMA et du Gouvernement de transition. Ce dernier doit continuer de prendre des mesures crédibles pour lutter contre l’impunité et s’assurer que ses citoyens disposent d’un canal politique pour exprimer leurs préoccupations. Il a demandé au Gouvernement de transition malien de respecter strictement le calendrier de transition vers un gouvernement démocratiquement élu et la tenue de l’élection présidentielle le 27 février 2022. Par ailleurs, bien que nous convenions que les problèmes de gouvernance et de corruption sont au cœur de l’insécurité au Mali, les réformes initiées par le Gouvernement de transition devraient, soit être achevées dans les délais convenus, soit confiées à un gouvernement élu pour qu’elles se poursuivent, a-t-il ajouté.

M. Mills a également affirmé soutenir les paramètres définis par la CEDEAO et reflétés dans la Charte de transition du Mali qui interdisent au Président de transition et au Premier Ministre d’être candidats à la prochaine élection présidentielle. Il est en outre essentiel que les élections soient libres, équitables et administrées de manière transparente. À ce titre, les États-Unis exhortent le Gouvernement de transition à garantir la participation pleine, égale et significative des femmes en tant qu’électrices ou candidates. La délégation américaine a également souligné l’importance des groupes d’observateurs électoraux nationaux en tant qu’outil essentiel pour faciliter des élections libres et équitables.

Les États-Unis ont en outre estimé que le Gouvernement de transition doit créer les conditions de stabilité et répondre aux doléances sociales. Cela nécessite la pleine mise en œuvre de l’Accord de paix. Pour cette raison, la délégation se félicite de la nomination par l’Algérie de M. Boudjemaa Delmi à la présidence du Comité de suivi dudit accord. Si elle a salué les efforts déployés pour soutenir le G5 Sahel, elle a toutefois exprimé ses doutes quant au fait que l’ONU puisse être un « véhicule » approprié ou efficace pour un soutien logistique à la Force conjointe du G5 Sahel. Elle reste cependant « impatiente » d’identifier d’autres options bilatérales et multilatérales non onusiennes.

M. SVEN JÜRGENSON (Estonie) a demandé que les préparatifs d’élections crédibles, inclusives et transparentes se poursuivent, en rappelant que la période de transition ne doit servir qu’à un retour vers un régime civil et un ordre constitutionnel conformément à la feuille de route convenue. Il a regretté que la représentation des femmes dans le Gouvernement de transition reste à 21,4%, ce qui est inférieur aux 30% requis par la loi. S’inquiétant de la lenteur des progrès du processus de paix au Mali issu de l’Accord de paix d’Alger, le représentant de l’Estonie a exhorté toutes les parties maliennes à recentrer leur attention et à poursuivre leurs efforts pour prendre des mesures concrètes dans le processus de mise en œuvre.

Après avoir salué l’appui de la MINUSMA aux processus DDR et SSR au Mali, le représentant a prévenu que les efforts internationaux ne pourront aboutir que si les autorités maliennes s’engagent pleinement à instaurer la paix et la stabilité dans le pays. « Cela comprend l’adoption et la mise en œuvre d’une approche stratégique globale sur le rétablissement et le maintien d’une présence effective de l’État sur l’ensemble du territoire », a-t-il insisté, avant de rappeler que tous ceux qui entravent le processus de paix au Mali doivent être tenus pour responsables. Le représentant a espéré que le Groupe d’experts sur le Mali sera bientôt pleinement opérationnel pour poursuivre son précieux travail d’assistance au Conseil de sécurité dans la mise en œuvre des mesures de sanctions adoptées à la demande du Gouvernement malien. En outre, il a aussi souligné que la lutte contre les abus de droits de l’homme passait par la lutte contre l’impunité et le rétablissement de l’autorité de l’État sur tout le territoire.

Le représentant de l’Estonie a salué l’engagement de l’Union africaine et de la CEDEAO à soutenir la transition politique au Mali. Il a assuré que l’Estonie continuera de soutenir les efforts de paix au Mali et dans l’ensemble de la région du Sahel, notamment par le biais de missions de formation multilatérales et d’efforts antiterroristes, ainsi que par le biais d’initiatives de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

M. JAMES KARIUKI (Royaume-Uni) a dit partager les mêmes inquiétudes quant au manque de progrès accomplis par les autorités de transition maliennes dans la préparation des élections. Le Royaume-Uni soutient les efforts de médiation de la CEDEAO et approuve son appel visant à la publication, sans délai, d’un calendrier électoral. Si sa délégation reconnaît la nécessité de réformes axées sur les questions de gouvernance, de sécurité et de justice, elle estime aussi que les autorités devraient se concentrer sur celles qui sont nécessaires pour une transition politique. Les réformes plus larges sont l’affaire d’un gouvernement démocratiquement élu, a déclaré le représentant.

Le représentant a également déclaré que son pays reste déterminé à faire tout son possible pour aider à relever ces défis que rencontre le Mali. Dans le cadre de la MINUSMA, les troupes britanniques démontrent comment une coordination militaire civile renforcée et un maintien de la paix plus proactif peuvent offrir une meilleure protection aux communautés dans les zones difficiles d’accès. Cependant, la MINUSMA ne peut résoudre à elle seule les problèmes du Mali, en l’absence d’un environnement politique approprié.

Pour cette raison, la délégation est d’avis qu’il faut continuer de suivre de près l’évolution de la situation au Mali, dans l’espoir que les autorités de transition continueront à s’engager étroitement avec la CEDEAO et assureront un retour rapide à l’état constitutionnel. Si les autorités ne le font pas, il doit y avoir des conséquences, a prévenu le représentant, ajoutant que dans le contexte actuel, le Comité des sanctions du Mali et le Groupe d’experts doivent continuer d’opérer sans entrave, rendre compte des développements sur le terrain et éclairer le Conseil de sécurité dans la prise de décisions.

M. RAVINDRA RAGUTTAHALLI (Inde) a dit que les événements des derniers mois au Mali indiquent que la transition pourrait aller au-delà de février 2022. Mais les autorités de transition doivent s’organiser conformément à l’engagement convenu avec la CEDEAO, a exhorté le représentant, pour qui la mise en œuvre de l’Accord de paix est cruciale. Le délégué a réitéré que la situation sécuritaire s’était dégradée dans ces régions du pays où les groupes armés ont multiplié les attaques, et tirent parti du vide administratif et sécuritaire. Pour lui, la solution à ce problème n’est pas le renforcement du mandat de la MINUSMA, mais le soutien aux forces nationales et régionales pour qu’elles puissent faire face au défi. M. Raguttahalli a toutefois appelé à continuer d’appuyer la Mission pour stabiliser la sécurité au Mali, la hausse des attaques contre les Casques bleus informant de la nécessité de renforcer les camps de la Mission. La population malienne a besoin de solutions aux défis du pays, a indiqué le représentant, avant de prier le Conseil de sécurité d’appuyer les solutions régionales et politiques au Mali.

Mme ANNA M. EVSTIGNEEVA (Fédération de Russie) a déclaré que tout dépend de la stabilité intérieure de la situation politique au Mali, faute de quoi, le pays « irait vers l’impasse ». Elle a salué la visite du Conseil au Niger et au Mali, et mis l’accent sur la nécessité de continuer de favoriser un large dialogue avec un large spectre de participation, notamment pour la mise en œuvre de l’Accord et les réformes qui s’imposent. Il faut faire cela en tenant compte de la réalité sur le terrain et des conditions locales qui exigent des mesures sélectives. Sans rétablissement du contrôle de l’État sur l’ensemble du pays, a-t-elle affirmé, les résultats des élections ne pourront être considérés fiables.

La situation sécuritaire reste très compliquée, les extrémistes continuant leurs attaques contre les civils et les forces de la MINUSMA. Il serait irresponsable d’abandonner le pays à son sort et de réduire l’appui militaire, car il en va de la stabilité de la région, a insisté la représentante. Il est impératif que la coopération étroite entre les autorités maliennes et la MINUSMA se poursuive. Elle a recommandé de prendre des mesures d’adaptation de la Mission, s’agissant en particulier de ses effectifs, en prenant l’avis de Bamako, car ce sont les autorités nationales à qui revient le rôle décisionnel. Enfin, Mme Evstigneeva a mis l’accent sur le principe de non-ingérence dans les affaires maliennes. Mais le pays étant clef dans la région, elle a estimé que l’idée de la Commission africaine d’un déploiement de forces africaines mérite d’être approfondie.

M. ZHANG JUN (Chine) a estimé que la visite des membres du Conseil de sécurité au Mali et au Niger leur avait permis de comprendre la situation sur le terrain ainsi que les difficultés rencontrées. Concrètement, cette visite devrait permettre de fournir une aide plus ciblée, a estimé le représentant. La priorité au Mali est de préserver la stabilité politique, et la Chine soutient les autorités de transition maliennes qui cherchent à renforcer l’unité par le dialogue et à améliorer l’inclusivité. Elle soutient, en outre, les efforts de médiation de la CEDEAO et de l’Union africaine, a assuré le représentant, tout en appelant à tenir compte de la réalité dans le pays.

Préoccupée par la détérioration des conditions sécuritaires au Mali, la Chine appelle à l’application stricte de l’Accord de paix. Les efforts doivent débuter par les aspects politiques, économiques et judiciaires, a estimé le représentant, pour qui cela permettrait de s’attaquer aux causes profondes du conflit, alors que la communauté internationale devrait continuer de soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Pour la Chine, il faut éviter un vide sécuritaire qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Le représentant a salué les efforts du Chef de la MINUSMA et a appelé à prendre des mesures ciblées pour améliorer la compréhension de la situation sur le terrain, en particulier la protection des camps. Pour sa part, la Chine est disposée à travailler avec le Secrétariat sur cette question de la sécurité des Casques bleus.

Pour Mme MONA JUUL (Norvège), la visite du Conseil au Mali a mis en exergue le besoin de réformes politiques et institutionnelles, au-delà desquelles il sera nécessaire de maintenir le processus de transition sur la bonne voie pour garantir la paix. Après deux coups d’état, les autorités de transition ont désormais une énorme responsabilité envers le peuple malien, a-t-elle souligné. Leurs décisions politiques auront également des conséquences sur la situation sécuritaire de l’ensemble de la région. Pour ce qui est de la transition démocratique, la Norvège a estimé que le seul moyen d’assurer la légitimité des réformes politiques clefs est de céder le pouvoir à un gouvernement dirigé par des civils. Elle a conseillé vivement aux autorités de transition du Mali de ne jamais perdre de vue ce fait. Cela signifie proposer un plan crédible pour savoir comment et quand les élections auront lieu. La CEDEAO, l’UA, ce Conseil –et la propre Charte de transition du Mali– ont tous été clairs sur cette question, leur a-t-elle rappelé. En outre, l’Accord d’Alger, signé par toutes les parties, doit être respecté et mis en œuvre dans l’ensemble du pays. La Norvège a également insisté sur l’inclusivité, notamment des femmes.

La délégation s’est dite alarmée par l’augmentation des attaques contre les civils et par les violations et abus des droits de l’homme. Le nombre de déplacés internes au Mali a également quadruplé en deux ans. Grâce notamment au leadership du Niger, le Conseil de sécurité a adopté ce matin une résolution sur la protection de l’éducation en période de conflit, ce qui a amené la Norvège à rappeler que, rien qu’au Mali, près d’un demi-million d’enfants sont touchés par près de 1 600 écoles qui restent fermées. Or, sans écoles, les enfants sont plus vulnérables aux abus, au recrutement et à l’utilisation par des groupes armés. La Norvège s’est enfin félicitée que toutes les parties signataires aient désormais rejoint le « Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés », et de la signature par le Mali de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles – une déclaration qui a fait l’objet d’une conférence internationale à Abuja cette semaine.

Notant que « la répétition a valeur de pédagogie », M. ISSA KONFOUROU (Mali) a réitéré les observations du Gouvernement malien, en s’inquiétant d’abord de la dégradation quotidienne de la situation sécuritaire au Mali malgré les efforts sur le plan national et en dépit d’une forte présence militaire internationale depuis 2013. Il a cité que l’exaspération des citoyens maliens face à la dégradation de la situation sécuritaire s’adresse aussi aux partenaires du Mali, y compris la MINUSMA, l’opération Barkhane et autres. « Il ne s’agit pas de sentiments antiforces internationales », a insisté le représentant, avant de préciser que les Maliens sont très reconnaissants des sacrifices humains, matériels et financiers importants consentis par la communauté internationale pour la paix dans leur pays. « Cependant, ils exigent que nous travaillions davantage ensemble pour permettre à l’État de rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire national, condition essentielle pour qu’ils vivent en sécurité et en dignité dans les villes et les campagnes », a précisé M. Konfourou.

Illustrant les conséquences désastreuses de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, M. Konfourou a cité des centaines de milliers de Maliens obligés de fuir; la destruction ou l’occupation des infrastructures scolaires, qui a conduit à la fermeture de 1 300 écoles dans le nord et le centre du Mali et à la déscolarisation de plusieurs milliers d’enfants; le chômage de plus de 9 000 enseignants; des services sociaux de base qui ne fonctionnent plus là où l’administration publique a dû se replier pour des raisons sécuritaires. Soulignant les conséquences humanitaires de cette situation, le représentant a noté que les populations sont empêchées de mener leurs activités agricoles, d’élevage, de pêche et de commerce par divers groupes criminels. Il a rappelé que les dirigeants de la CEDEAO ont, dès octobre 2018, recommandé, à l’issue de leur mission d’information relative à la crise postélectorale de mener les réformes politiques et institutionnelles qui puissent garantir une stabilité institutionnelle durable du pays. Il a dit la détermination des autorités de transition à jeter les bases de « quelques réformes, pas toutes, notamment celles qui puissent garantir des élections inclusives, transparentes et crédibles ».

À cet égard, il a précisé qu’un calendrier électoral sera présenté à la CEDEAO à l’issue des assises nationales de la refondation, qui se tiendront de novembre à décembre 2021. Illustrant la détermination du Gouvernement, le représentant a cité la mise en place, dès novembre, d’un organe unique de gestion des élections; la révision des listes électorales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021; les opérations d’inscription électorale; et l’adoption de la loi électorale par le Conseil national de Transition en novembre.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, M. Konfourou a précisé que la quarante-cinquième session du Comité de suivi de l’Accord (CSA), organisée à Bamako le 5 octobre dernier, a offert aux parties l’occasion de renouveler leurs engagements en faveur du parachèvement du DDR accéléré. Il a précisé que sur 3 000 ex-combattants à réintégrer au titre des mouvements signataires, 1 840 l’ont déjà été à l’armée nationale reconstituée et que les 1 160 restants le seront dès réception de la liste correspondante de la Coordination des mouvements de l’Azawad. Il a ajouté que le Gouvernement reste disposé à intégrer prochainement d’autres anciens combattants des mouvements signataires au sein des Forces armées et de sécurité, de la fonction publique de l’État et d’autres corps paramilitaires du pays, « dès lors que les quotas seront compatibles avec les capacités du budget national ».

Notant que le Mali est devenu un pays surmilitarisé et paradoxalement très vulnérable face au terrorisme et aux autres formes de crime organisé, il a jugé pertinent de mener des consultations approfondies pour mieux apprécier la pertinence de la hausse des effectifs militaires de la MINUSMA, sa valeur ajoutée, son efficacité, son articulation avec les forces maliennes sur le terrain. « Nous voulons plus d’actions ou d’opérations communes sur le terrain », a insisté le représentant avant de juger nécessaire d’adapter le mandat de la MINUSMA aux besoins sécuritaires réels du Mali. À cet égard, il a notamment demandé le déploiement de brigades d’intervention rapide, capables de mener des opérations de protection des populations contre les menaces extrémistes.

Par ailleurs, le représentant a assuré de la détermination du Gouvernement, malgré les nombreux défis, à ne ménager aucun effort pour lutter contre l’impunité et pour la protection des droits humains, tout en reconnaissant que les conditions sécuritaires sur le terrain, l’absence des services publics compétents dans certaines localités et le déficit d’expertise dans certains domaines ne favorisent pas l’aboutissement rapide des procédures ouvertes. C’est pourquoi le représentant malien a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale en faveur du Mali en vue de l’aider à relever les défis sur ce plan, en termes de formation, d’équipements, d’expertise et de financements adéquats.

Après avoir remercié les pays voisins qui accueillent des centaines de milliers de Maliens déplacés, il a prévenu d’une possible détérioration de la situation humanitaire en raison d’une mauvaise saison de pluie et de l’insécurité grandissante dans les régions du centre du pays, zones de production par excellence. Il a précisé que le Gouvernement travaille, avec l’appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, à créer les conditions idoines d’un retour dans la sécurité et la dignité des populations, y compris en vue de leur participation aux prochaines élections générales au Mali. Enfin, il a précisé que le G5 Sahel, avec ses deux piliers sécurité et développement, constitue une réponse globale, adéquate et durable aux multiples défis de l’espace commun régional. C’est pourquoi, pour la pleine opérationnalisation de la Force conjointe, le représentant du Mali a réitéré son appel au Conseil de sécurité en faveur d’un mandat robuste, c’est à dire placé sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et d’un financement prévisible et pérenne de la Force conjointe, y compris à travers les Nations Unies. Enfin, il a appuyé la proposition de création d’un Bureau d’appui des Nations Unies à la Force conjointe du G5 Sahel.

UN Press, 29/10/2021