Étiquette : Mali

-

Sale temps pour la diplomatie française

France, Afrique, Mali, Sahel, Espionnage, Pegasus, sous-marins,Après les Etats-Unis, L’Australie et l’Angleterre qui ont formé sur le dos de Paris l’Aukus lui sucrant plus de 50 milliards de contrats d’armement. Les escarmouches avec les pays du Maghreb et le Mali n’en finissent pas pour culminer vers un froid diplomatique à prévoir avec la Turquie cet hier de nouveau.Avec en toile de fond une Europe un peu molle à soutenir Paris qui semble être parti en croisade contre la terre entière. Comme si un boycott des produits français ne suffisait pas, il faudrait compter maintenant avec une remise en cause de la fiabilité de son armement par les Anglo-saxons humiliant publiquement l’hexagone. Pendant ce temps, les Russes marchent dans le carré de Macron en Afrique noire en signant avec le Mali contrats bien après avoir fait tomber dans leur giron la République Centrafricaine.Faits étranges observait Mediapart cette semaine, même après le scandale Pegasus d’espionnage flagrant des plus hautes personnalités françaises par le Maroc et avec l’aide d’Israël, Paris n’a pas beaucoup insisté pour qu’on lui rende des comptes sur ce sujet pourtant si sensible.Toutefois, le Premier ministre Scott Morrison a salué la décision de la France de renvoyer son ambassadeur en Australie et a déclaré jeudi que la relation bilatérale était plus importante que le contrat de sous-marin annulé.Morrison a rejeté les suggestions selon lesquelles l’Australie avait besoin de reconstruire ses relations avec la France après avoir annulé un contrat de 50 milliards d”euros le mois dernier, un acte que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a qualifié de “coup de poignard dans le dos”.« Nous avons déjà une coopération. Vous voyez, la relation Australie-France est plus grande qu’un contrat », a déclaré Morrison.« La présence, l’importance et l’influence de la France dans l’Indo-Pacifique ne sont pas un contrat. Il s’agit du fait qu’ils ont une présence réelle ici, dans l’Indo-Pacifique, qu’ils ont un engagement de longue date et qu’ils travaillent avec l’Australie sur toute une gamme de problèmes différents », a-t-il ajouté.La France a rappelé ses ambassadeurs de Washington et de Canberra après que l’Australie a abandonné le contrat avec Naval Group, détenue majoritairement par l’État français, pour la construction de 12 sous-marins diesel-électriques conventionnels.Dans le cadre d’une alliance qui inclut la Grande-Bretagne, l’Australie achètera à la place une flotte de huit sous-marins à propulsion nucléaire construits avec la technologie américaine.La France a rapidement renvoyé son ambassadeur aux États-Unis, partenaire de l’OTAN.Le Drian a déclaré à une commission parlementaire que l’ambassadeur Jean-Pierre Thebault retournerait à Canberra pour aider à “redéfinir les termes” de la relation bilatérale et défendre les intérêts français dans la liquidation du contrat.On ne sait pas encore combien la résiliation du contrat signé en 2016 coûtera à l’Australie. Il avait déjà dépensé 2,4 milliards de dollars australiens (1,8 milliard de dollars) pour le projet, a déclaré Morrison le mois dernier.Il n’a pas précisé les coûts lorsqu’on lui a demandé jeudi.« Nous avons une très bonne compréhension de la façon dont nous allons procéder avec cette question. Nous travaillerons dans le cadre du contrat tel qu’il est défini », a déclaré Morrison.Morrison a déclaré que le président français Emmanuel Macron ne prendrait pas ses appels.“J’attends avec impatience notre première réunion, notre premier appel téléphonique à nouveau”, a déclaré Morrison. “Je reconnais que c’est une période difficile, bien sûr que ça l’est. Il n’y avait aucun moyen que nous aurions pu prendre cette décision sans elle… causant une profonde déception et blessant la France.En quittant l’Australie, un Thebault en colère a décrit le contrat annulé comme une “situation incroyable, maladroite, inadéquate et non australienne”.“Cela a été une énorme erreur, une très, très mauvaise gestion du partenariat”, a déclaré Thebault.Cette semaine, le ministre du Commerce Dan Tehan a été snobé par des responsables français alors qu’il se trouvait à Paris.Les négociations sur un accord de libre-échange entre l’Australie et l’UE qui devaient avoir lieu ce mois-ci ont été reportées à novembre. Bernd Lange, législateur allemand et président de la commission du commerce international du Parlement européen, a déclaré que des questions avaient été soulevées quant à savoir si l’on pouvait faire confiance à l’Australie.Le ministre de l’Agriculture David Littleproud a vu le retour de l’ambassadeur comme un signe positif.“Nous comprenons leur déception, mais à un moment donné, nous devrons aller de l’avant et nous pensons qu’un accord de libre-échange avec l’UE serait un bon moment”, a déclaré Littleproud.Aldjazair.org, 07/10/2021 -

Guerre d’influence au Maghreb et repli de la France

Algérie, Maroc, Maghreb, Mali, Sahel, Tchad, #Algérie, #Maroc, #Maghreb, #Mali, #Sahel, #Tchad,

Un des faits les plus caractéristiques de l’année en cours est le nouvel espace de lutte de sous-sol géopolitique que constitue l’espace maghrébo-sahélien. La crise politique et diplomatique entre l’Algérie et le Maroc à fait que beaucoup de puissances occidentales et eurasiatiques se sont placés à gauche ou à droite, mettant à découvert leurs pions et leurs menées, qui étaient restés jusque-là en retrait.

Ainsi, à mesure que les mois passent, les événements s’accélèrent et font éclairer la politique en Afrique du Nord d’un jour nouveau. Le grand perdant de cette refonte qui s’accélère est certainement la France. Si elle s’est mis à dos l’Algérie, elle a aussi perdu pied au Mali, au Tchad et en Guinée. Dans ce qu’elle appelait dans un passé récent, ses « zones d’influence », seule la Tunisie lui fait encore la révérence. Les destitutions de chefs d’Etats comme Ibrahim Boubakar Keita, Idris Déby Into et Alpha condé, qui lui étaient proches, ou étaient carrément ses obligés, lui ont fait perdre du terrain et de l’influence.

L’avènement de la société paramilitaire russe Wagner au Mali a fait perdre à la France officielle le peu de bons sens qui lui restait après la déconvenue des sous-marins et de la volte-face australienne. Le Mali est un pion trop important pour la France pour laisser passer pareil affront ; mais il est pratiquement trop tard pour faire machine arrière.

Les Etats Unis, la Russie et la Chine seront les prochains acteurs du continent, mais avec plus d’intelligence, se concentrant notamment sur l’économie, principalement. L’Afrique sera un terrain de lutte économique, mais tous les coups seront permis.

La refonte des zones d’influence et la classification des priorités, annoncées déjà par la Chine, qui a affirmé qu’elle n’acceptera plus dans quelque temps que la monnaie chinoise, sont révélatrices de la chute imminente des Etats Unis au profit des Chinois. Reconfiguration planétaire qui pourrait profiter aux pays émergents, dont l’Algérie.

La déclaration commune entre Alger et Bamako qui veut que les deux pays ont destin commun est aussi annonciatrice de cette refonte qui s’opère aujourd’hui sous nos yeux.

L’Express, 07/10/2021

-

Exclusif: La nouvelle route des avions militaires français vers le Mali

Algérie, France, Macron, Mali, Sahel, avions militaires français, #Algérie, #Macron, #Mali, #Sahel,

Selon Moha Siha, pour contourner l’Algérie, pour éviter l’espace aérien algérien, les avions militaires français empruntent désormais la route atlantique puis survolent la Mauritanie pour se rendre au Mali, au Niger…Bref, en Afrique de l’Ouest…

Air Support and Projection Brigade 1047

F-UJCK ARMÉE DE L’AIR (FRENCH AIR FORCE) AIRBUS A330-200MRTT

ICAO : 3B756A

Reg.:F-UJCK

France

DB flags:military

Type:A332

AIRBUS A-330-200

LFMI

ISTRES, FRANCE

LUNDI 04-10-2021

08h22 CEST

Call:CTM1047Pour rappel, l’Algérie a décidé, ce dimanche 3 octobre, d’interdire le survol de son territoire aux avions militaires français. Selon le porte-parole de l’état-major français Alger «a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français, qui empruntent d’habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l’opération anti-djihadiste Barkhane».

« L’interdiction de l’espace aérien algérien aux avions militaires français intervient dans une phase logistique «délicate» pour l’état-major, qui a entamé depuis quelques semaines une réorganisation de son dispositif dans la bande sahélo-saharienne, rappellent, pourtant des voix françaises. La France est en train de quitter les bases militaires les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et va réduire le nombre de troupes au Sahel, d’ici à 2023, à 2 500 ou 3 000 hommes, contre plus de 5 000 aujourd’hui », indique le journal algérien Reporters.

Les relations algéro-françaises ont ainsi pris cette tournure suite aux déclarations de Macron, repris par le quotidien le Monde, au cours d’un déjeuner avec des jeunes entre Français d’origine algérienne, binationaux et Algériens, à l’occasion duquel il a soutenu que l’Algérie s’est construite sur «une rente mémorielle», entretenue par «le système politico-militaire».

Le Président français a aussi parlé de ce qu’il a considéré comme «une histoire officielle totalement réécrite» qui «ne s’appuie pas sur des vérités mais sur «un discours qui repose sur une haine de la France».

-

Conseil de Sécurité: Programme de travail pour octobre 2021

ONU, Conseil de Sécurité, Union Africaine, Grands Lacs, Sahel, Mali, MINURSO, Sahara Occidental, MONUSCO, Congo, RCA, Somalie, Palestine,

Le Kenya est le président du Conseil de sécurité en octobre. Le Conseil a adopté son programme de travail provisoire pour le mois plus tôt aujourd’hui (1er octobre). La plupart des réunions du Conseil devraient se tenir en personne ce mois-ci.

En tant que l’un de ses événements phares, le Kenya organisera un débat ouvert de haut niveau intitulé « La diversité, le renforcement de l’État et la recherche de la paix », sous le point de l’ordre du jour « Consolidation de la paix et maintien de la paix ». Le président kenyan Uhuru Kenyatta devrait présider la réunion.

Le Conseil tiLe Kenya est le président du Conseil de sécurité en octobre. Le Conseil a adopté son programme de travail provisoire pour le mois plus tôt aujourd’hui (1er octobre). La plupart des réunions du Conseil devraient se tenir en personne ce mois-ci.endra également un débat public de haut niveau par vidéoconférence (VTC) sur la coopération entre l’ONU et les organisations régionales et sous-régionales , en mettant l’accent sur le partenariat avec l’Union africaine (UA). Le président kenyan Uhuru Kenyatta devrait présider la réunion. Les rapporteurs attendus sont le Secrétaire général António Guterres et le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat. Une déclaration présidentielle est un résultat possible de la réunion.

Le débat public annuel sur les femmes, la paix et la sécurité se tiendra en octobre. Il semble que la réunion se déroulera au niveau ministériel et se concentrera sur la contribution des femmes locales au maintien de la paix, à la consolidation de la paix et aux contextes de transition.

Il y aura également un débat au niveau ministériel sur la région des Grands Lacs . La ministre kenyane des Affaires étrangères Raychelle Omamo devrait présider la réunion. L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, présentera le rapport semestriel du Secrétaire général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing. Une déclaration présidentielle est une issue possible de cette réunion.

Ce mois-ci, le Conseil de sécurité recevra un exposé sur le septième rapport biennal du Secrétaire général sur les armes légères et de petit calibre (ALPC) . La réunion se concentrera sur la lutte contre la menace posée par les flux illicites d’ALPC dans les opérations de paix. Les conférenciers attendus sont le Haut Représentant des Nations Unies pour les affaires de désarmement Izumi Nakamitsu, Secrétaire exécutif du Centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique et les États limitrophes (RECSA), le Lieutenant-général Badreldin Elamin Abdelgadir, et Chercheur principal au Small Enquête sur les armes David Lochhead.

Le Conseil de sécurité devrait également effectuer une mission de visite au Sahel en octobre, se rendant au Mali et au Niger. La France et le Niger co-dirigent la mission.

Plusieurs dossiers africains sont au programme ce mois-ci. Il y aura un briefing, suivi de consultations sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et sur les sanctions contre la République démocratique du Congo (RDC). La Représentante spéciale et chef de la MONUSCO, Bintou Keita, devrait présenter le dernier rapport du Secrétaire général sur la RDC. L’ambassadeur Abdou Abarry (Niger) fera un exposé en sa qualité de président du Comité des sanctions de la RDC 1533. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing.

Le Conseil recevra un briefing en consultations sur la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) . Alexander Ivanko, le nouveau Représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, devrait faire un briefing. Un représentant du Département des affaires politiques et de consolidation de la paix des Nations Unies (DPPA) peut également faire un briefing. Les membres du Conseil devraient également voter sur un projet de résolution renouvelant le mandat de la MINURSO avant son expiration le 31 octobre.

Il y aura un briefing, suivi de consultations, sur la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) . Le Représentant spécial pour la République centrafricaine (RCA) et chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye présentera le dernier rapport du Secrétaire général.

En octobre, la présidente du 751 Somalia Sanctions Committee, l’ambassadrice Geraldine Byrne Nason (Irlande), devrait présenter au Conseil un exposé périodique de 120 jours sur les activités du comité.

Concernant le Soudan/Soudan du Sud, le Conseil sera informé du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) . Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix et l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Corne de l’Afrique, Parfait Onanga-Anyanga, devraient faire un exposé. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing. Des consultations à huis clos sont prévues pour suivre la séance d’information publique.

Il y aura un briefing ouvert, suivi de consultations fermées, sur le Mali . Le Représentant spécial et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) El-Ghassim Wane devrait faire un briefing. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing.

Plusieurs questions du Moyen-Orient seront également abordées en octobre. Le Conseil tiendra ses réunions mensuelles sur les pistes politiques, humanitaires et chimiques en Syrie . Le Haut Représentant pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, fera un exposé sur le dossier des armes chimiques. L’Envoyé spécial Geir O. Pedersen devrait faire un exposé sur les développements politiques, tandis que le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires Martin Griffiths pourrait faire un exposé sur la situation humanitaire.

Il y aura également une séance d’information sur les activités de la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) sur les hauteurs du Golan. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est le rapporteur attendu.

Le Conseil se réunira pour son exposé mensuel, suivi de consultations, sur le Yémen . L’envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, devrait faire un briefing. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, pourra également informer le Conseil.

Le débat public trimestriel sur le « Moyen-Orient, y compris la question palestinienne » aura lieu en octobre. Le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, devrait faire un briefing. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing.

Les membres du Conseil devraient recevoir l’information semestrielle sur le rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 1559 lors de consultations privées. Adoptée en 2004, la résolution appelait au retrait des forces étrangères du Liban, au désarmement de toutes les milices et à l’extension du contrôle du gouvernement sur tout le territoire libanais. La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, est la responsable attendue.

Deux questions concernant les Amériques seront discutées ce mois-ci. Le Conseil se réunira pour une séance d’ information et des consultations sur Haïti . La Représentante spéciale et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) Helen La Lime fera un exposé sur les récents développements et le dernier rapport du Secrétaire général sur le BINUH. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing. Les membres du Conseil voteront également sur un projet de résolution renouvelant le mandat du BINUH, qui expire le 15 octobre.

Le Conseil se réunira également pour sa réunion trimestrielle sur la Colombie . Le Représentant spécial et chef de la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie, Carlos Ruiz Massieu, présentera les derniers développements et le dernier rapport de 90 jours du Secrétaire général sur la mission, qui a été publié le 24 septembre. Un représentant de la société civile peut également faire un briefing. Les membres du Conseil devraient également renouveler le mandat de la mission de vérification avant son expiration le 31 octobre.

Ce mois-ci, les membres du Conseil recevront un briefing sur la situation au Kosovo . Le Représentant spécial et chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) Zahir Tanin informera des développements récents et du dernier rapport du Secrétaire général.

Les membres du Conseil suivront également de près les développements liés à l’ Afghanistan , à la région du Tigré en Éthiopie et au Myanmar . Ils peuvent choisir de convoquer des réunions sur ces questions et d’autres.

Security Council Report, 01/10/2021

-

Lecture du redéploiement stratégique de l’Algérie dans la région

Algérie, Maroc, armée, Sahel, Mali, Libye, Sahara Occidental, #Algérie, #Maroc,

La révision constitutionnelle de novembre 2020 établit les conditions d’une intervention extérieure de l’Armée nationale populaire, rompant avec une tradition de non-ingérence. Un changement doctrinal nécessaire pour Alger, qui traduit sa volonté de revenir au premier plan diplomatique

Le 24 août 2021, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtane Lamamra annonçait la rupture des relations diplomatiques avec le royaume du Maroc.Cet épisode n’est que le dernier en date d’un processus de redéploiement politique régional de l’Algérie, après plusieurs années d’effacement. Les derniers temps du règne d’un Abdelaziz Bouteflika malade et diminué avaient été synonymes d’une action diplomatique anémique pour un pays traditionnellement réputé pour son activisme international, notamment dans un rôle de médiateur éprouvé.

Ce retour au premier plan a été acté par la Constitution adoptée par référendum populaire le 1er novembre 2020, qui a opéré une rupture radicale avec le non-interventionnisme en vigueur jusqu’alors, un principe qui constituait un des piliers fondamentaux de la politique algérienne depuis son indépendance.

L’armée n’avait pas l’interdiction légale de franchir ses frontières mais les Constitutions de 1989 et 1996 insistaient sur une dimension territoriale du recours à la force.

L’Armée nationale populaire (ANP) s’est déjà engagée sur des théâtres extérieurs dans son histoire – notamment à l’occasion de la guerre des Sables contre le Maroc en 1963 ou des guerres israélo-arabes de 1967 et 1973 –, mais l’Algérie s’est, en règle générale, conformée à cette volonté de non-ingérence.

Désormais, le président Abdelmadjid Tebboune peut autoriser l’armée à participer à des missions hors des frontières du pays après l’approbation des deux tiers du Parlement, notamment dans le cadre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes (articles 31 et 91 de la Constitution).

Certes, la constitutionnalisation des conditions d’intervention à l’étranger offre une « protection » pour l’armée, selon les déclarations d’un membre de l’état-major de l’ANP, mais elle officialise surtout un changement doctrinal qui vise à faire face aux défis régionaux et internes.

Instabilité en Tunisie et en Libye

Le pays fait face à un contexte sécuritaire dégradé sans précédent à ses frontières.Dans les années 1990, la principale préoccupation dans ce domaine était interne, avec la lutte contre le terrorisme qui a en partie structuré la pensée sécuritaire étatique.

Aujourd’hui, l’Algérie est bordée d’un arc de crises touchant la quasi-intégralité de ses 7 000 kilomètres de frontières terrestres, qu’elle partage avec sept pays, si l’on inclut la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Comme l’explique Smail Djourhi, chercheur à l’université d’Alger 3, « cette situation inédite à travers l’histoire [de l’Algérie] suppose une adaptation de l’appareil militaro-sécuritaire et le dépassement des paradigmes de sécurité traditionnels adoptés depuis l’indépendance ».

À l’est, même la Tunisie, dont la révolution de 2011 fait pourtant figure d’exception pour son dénouement relativement pacifique, présente des facteurs d’instabilité. Aux crises politiques successives s’ajoutent une fragilité économique exacerbée par la crise du COVID-19 et la persistance de la menace terroriste.

Victime de plusieurs attaques meurtrières entre 2011 et 2016, la Tunisie a constitué le premier contingent de combattants étrangers dans les rangs du groupe État islamique (EI) en Syrie.

En Libye, une sortie de crise est esquissée avec la formation en mars 2021 d’un Gouvernement d’union nationalesous l’égide de l’ONU, mais l’ingérence de puissances étrangères et les affrontements entre milices maintiennent un niveau de risque élevé.

De plus, l’Algérie est en situation d’hostilité affichée avec l’un des principaux acteurs de la guerre civile libyenne, le maréchal Haftar, qui multiplie les provocations.

La guerre civile libyenne a, par ailleurs, été un des facteurs déstabilisateurs au Sahel, où l’afflux d’armes en provenance de l’arsenal de Mouammar Kadhafi a contribué à la formation de groupes armés.

La diplomatie algérienne a participé activement au règlement du conflit entre Bamako et les rebelles indépendantistes touarègues de la Coordination des mouvements de l’Azawad avec l’accord d’Alger de 2015, mais est depuis en retrait alors que l’insurrection, désormais menée par divers groupes extrémistes armés, se poursuit dans plusieurs pays de la zone.

Le Mali, le Tchad et la Mauritanie – voisins directs –, mais aussi le Burkina Faso, voire le Nigéria, ne semblent pas en mesure de lutter efficacement contre le terrorisme et d’enrayer la spirale de violence au sein même de leurs populations.

À l’ouest, les antagonismes entre Maroc et Algérie ne sont pas résolus, nourris notamment par la question sahraouie.

Les récentes évolutions, entre normalisation des relations du Maroc avec Israël en décembre 2020, révélations des pratiques d’espionnage marocaines à grande échelle grâce au logiciel israélien Pegasus, et accusations à l’encontre du Maroc pour son soutien supposé au Mouvement d’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé « terroriste » par les Algériens, ont fait monter la tension jusqu’à la rupture des relations diplomatiques.

Rééquilibrages politiques internes

Ainsi, cette révision constitutionnelle permet à l’Algérie d’opérer, selon Smail Djourhi, « la migration d’une doctrine réactive à une doctrine préemptive » et de faire une distinction « entre frontières géographiques et frontières sécuritaires qui autorise, si la situation l’exige, l’exécution d’opérations […] en dehors du territoire ».En effet, ceinturée par des États défaillants ou hostiles, l’Algérie semble en partie contrainte par les événements d’adopter une nouvelle posture. Néanmoins, le contexte politique interne a pu également être favorable à cette prise de décision.

Abdelkrim Dekhakhena, chercheur à l’Université 8 Mai 1945 Guelma, justifie également ce changement de doctrine par les avantages que comporte la participation aux missions internationales de maintien de la paix : en matière de réputation, politique, influence et, surtout, sur le plan financier.

La rémunération offerte aux pays contributeurs de ces missions pourrait constituer pour l’Algérie une rentrée de devises bienvenue alors que les réserves de change s’amenuisent.

D’un point de vue plus politique, l’adoption d’une nouvelle Constitution devait marquer pour le pouvoir algérien la fin du processus enclenché par le hirak « béni », ainsi que le président Tebboune a décrit le mouvement déclenché en février 2019 en contestation du cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika et qui a amené à son renoncement.

Aux premiers temps du mouvement, le discours développé par les autorités lui rendait hommage : salutaires pour le pays, le départ voire l’emprisonnement de nombreux cadres de l’ère Bouteflika et l’élection présidentielle de décembre 2019 auraient dû, selon les gouvernants, suffire à satisfaire les exigences des protestataires.

Toutefois, les contestations demandant la fin du « système » n’ont pas cessé et sont depuis désavouées par le pouvoir.

Il peut donc paraître cohérent que le pouvoir politico-militaire se repositionne en s’investissant sur la politique extérieure, point fort traditionnel du pays, afin de donner le change face à une situation interne difficile.

Les accusations portées contre le Maroc pour son implication dans les incendies de Kabylie sont un exemple de l’utilisation de cette dialectique entre scènes nationale et internationale.

De plus, le hirak a constitué l’élément déclencheur d’une modification des rapports de force au sein des cercles du pouvoir, plus propices à une politique étrangère musclée.

Au cours de l’ère Bouteflika (1999-2019), le pouvoir a été en partie « retiré des mains de l’armée pour passer à celles des civils », comme l’explique le spécialiste des questions militaro-sécuritaires au Maghreb Flavien Bourrat. Sa mise à l’écart en mars 2019 a permis une purge des proches de l’ancien président, effectuée sous la supervision du chef d’état-major des armées, le général Gaïd Salah.

Le responsable militaire et le président Tebboune, élu en décembre 2019, avaient alors initié ce changement de politique régionale, ce dernier déclarant notamment vouloir « donner un nouvel élan au rôle de l’Algérie au niveau international […] en particulier sur les dossiers libyen et malien ».

Après la mort soudaine de Gaïd Salah d’une crise cardiaque en décembre 2019, son remplacement par le général-major Saïd Chengriha a intensifié cette reprise en main de l’armée.

Chengriha a participé à la guerre d’octobre 1973 contre Israël et dirigé la troisième région militaire de Béchar, l’une des plus sensibles pour sa position stratégique, face au Maroc et contiguë au Sahara occidental. Il soutient une position ferme dans ces dossiers.

Considéré comme un faucon en matière de politique étrangère, il dénonçait en août les complots visant l’Algérie « que l’armée saura contrecarrer ».

Il s’est imposé comme le nouvel homme fort du pays et sous son autorité, c’est cette fois-ci les responsables nommés par Gaïd Salah qui ont subi une vague de limogeages et d’arrestations. Les règlements de comptes claniques ne sont pas chose nouvelle en Algérie, mais les nouveaux équilibres internes ont indéniablement contribué au regain d’énergie diplomatique du pays.

Offensive diplomatique

L’évolution des (dés)équilibres régionaux appelaient à une adaptation de la politique étrangère et sécuritaire algérienne.Les rapports de forces nationaux, ainsi que la manœuvrabilité sur la scène internationale procurée par les missions de maintien de la paix, ont pu également contribuer à cette rupture. Surtout, les effets s’en sont fait ressentir dans l’approche adoptée sur plusieurs dossiers diplomatiques.

En Tunisie, avec qui les Algériens entretiennent traditionnellement de bons rapports, l’Algérie se pose en « pays frère », et y assure son influence. Elle a envoyé du matériel médical, des doses de vaccins et des camions d’oxygène au plus fort de la vague épidémique de COVID-19 qui frappait le pays du jasmin en juin et juillet derniers, alors même que ses propres réserves ne lui ont pas permis de faire face au pic de contaminations qui l’a frappée par la suite.

Sur le plan politique, la diplomatie algérienne a fait preuve d’une grande réactivité au coup de force institutionnel du président tunisien le 25 juillet, le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra se rendant trois fois en Tunisie le mois suivant pour exprimer le soutien de l’Algérie à Kais Saied. Cette relation de plus en plus étroite se traduit également par l’arrestation et l’expulsion d’opposants politiques respectifs.

Concernant la Libye, l’Algérie, qui avait progressivement été marginalisée sur ce dossier pourtant capital, tente depuis le départ de Bouteflika de jouer un rôle plus actif et durcit le ton.

Lors de l’offensive de Haftar dans le nord-est libyen, Tebboune avait qualifié en janvier 2020 Tripoli « de ligne rouge à ne pas franchir ». En juin dernier, il a même révélé que l’Algérie avait envisagé une intervention militaire.

Si la situation a évolué avec la formation en mars 2021 d’un Gouvernement d’union nationale dirigé par Abdel Hamid Dbeibah, elle n’est pas encore apaisée : Haftar a même prétendu en juin 2021 s’être emparé d’un poste-frontière à la frontière algéro-libyenne.

La récente nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de Lamamra s’inscrit dans cette volonté de reprise en main de la question libyenne.

Ce diplomate chevronné a notamment brillé dans ces mêmes fonctions dans le passé (2013-2017) par son action dans le Fezzan libyen (limitrophe de l’Algérie), et aurait pu occuper les fonctions d’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye si les États-Unis n’avaient pas bloqué sa nomination.

Preuve du retour diplomatique algérien, le pays a organisé le 31 août une réunion des ministres des Affaires étrangères de sept pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Égypte, Niger, Tchad, Soudan et République du Congo), qui ont appelé notamment « à la mise en application de l’accord quadripartite entre la Libye et les pays du voisinage pour la sécurisation des frontières communes ».

Le retour de Lamamra constitue également un signal positif pour les pays du Sahel, en proie aux insurrections d’extrémistes islamistes. Sa prise de poste coïncide à quelques jours près avec l’annonce par la France de la transformation prochaine de l’opération Barkhane au profit d’un dispositif resserré.

De plus, le Tchad, autre force militaire d’envergure, traverse une période d’incertitude après le décès au combat de son chef d’État Idriss Déby en avril, et a décidé du retrait de 600 militaires de la force du G5 Sahel.

Cette diminution de l’engagement de ces deux acteurs majeurs (la France et le Tchad) en matière de sécurité régionale pourrait amener l’Algérie à jouer un rôle plus actif dans la crise sahélienne, alors qu’elle conserve une forte influence dans le nord malien.

Le Mali, une solution « à 90 % algérienne »

Le président Tebboune a déclaré à ce sujet que la solution malienne était « à 90 % algérienne » et que son pays se tenait prêt à « aider Bamako ». L’Algérie a réactivé le CEMOC (Comité d’état-major militaire opérationnel conjoint regroupant l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger, longtemps resté coquille vide), qui s’est réuni en février 2021 à Bamako.Le 10 août, c’est à Alger que s’est tenue une « conférence sur la sécurité au Sahel » sous l’égide du ministère des Affaires étrangères. Y ont été conviés des responsables politiques et sécuritaires des cinq pays subsahariens, des Nations unies et de l’Union africaine.

Lamamra s’est rendu peu après au Mali pour réaffirmer l’engagement algérien auprès des autorité de Bamako, annonçant que son pays pourrait financer la reconstitution de l’armée malienne.

Enfin, ce dynamisme diplomatique s’est exprimé de façon spectaculaire à l’annonce de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.

Si les propos du Maroc à l’ONU exprimant le droit à l’autodétermination de la Kabylie ont été vécus comme un affront, les dernières victoires diplomatiques marocaines – réintégration de l’Union africaine en janvier 2017, reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis – plaidaient déjà en Algérie pour une reprise de l’initiative.

Plus inquiétant, les deux pays semblent avoir fait leur choix face au dilemme de sécurité : entre 2016 et 2020, le Maroc et l’Algérie ont importé 70 % des armes présentes en Afrique (hors Égypte) selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), qui classe l’Algérie au sixième rang mondial des importateurs d’armes.

Cette rupture diplomatique intervient également quelques mois après la reprise des hostilités au Sahara occidental entre Front Polisario et le Maroc, une première depuis le cessez-le-feu de 1991.

L’Armée nationale populaire algérienne a par ailleurs conduit en janvier 2021 d’importants exercices militaires à sa frontière avec le Maroc, le chef d’état-major Chengriha évoquant à cette occasion la menace constituée par des « ennemis d’hier et d’aujourd’hui ». Coutumier du fait, il avait précédemment exhorté les soldats de l’ANP à se tenir prêts pour « la défense de nos frontières […] même contre un ennemi classique ».

Ce dynamisme diplomatique s’observe au-delà de son environnement immédiat, comme en témoigne l’initiative algérienne pour résoudre le litige autour du barrage éthiopien de la Renaissance.

Abdelmadjid Tebboune a également entrepris fin août un mouvement d’ampleur au sein du réseau diplomatique algérien, qui a donné lieu à la nomination de sept envoyés spéciaux consacrés à des axes stratégiques pour le pays.

Cette offensive diplomatique devrait s’inscrire dans la durée, les défis régionaux étant nombreux et compliqués. Toutefois, Alger doit prendre garde à conserver son image d’arbitre qui se projette au-dessus de la mêlée.

Ses capacités de médiation étaient réputées dans le monde entier, matérialisées par exemple par la résolution de la crise des otages de l’ambassade des États-Unis en Iran en 1979, et constituent un point fort à préserver.

Surtout, les autorités algériennes auront à trouver un équilibre entre l’énergie allouée à la gestion des dossiers diplomatiques et celle dédiée à la situation interne, tandis que la répression contre des journalistes ou des opposants se poursuit et que la crédibilité de l’État a sévèrement été mise en cause cet été par la gestion du pic épidémique de COVID-19 et des terribles incendies qui ont ravagé la Kabylie.

Alain Leroy

Middle East Eye, 29/09/2021

-

AFRICOM : L’Algérie campe sur son indépendance décisionnelle

Algérie, Etats-Unis, AFRICOM, Sahel, Mali, sécurité, lutte antiterroriste, #Algérie,

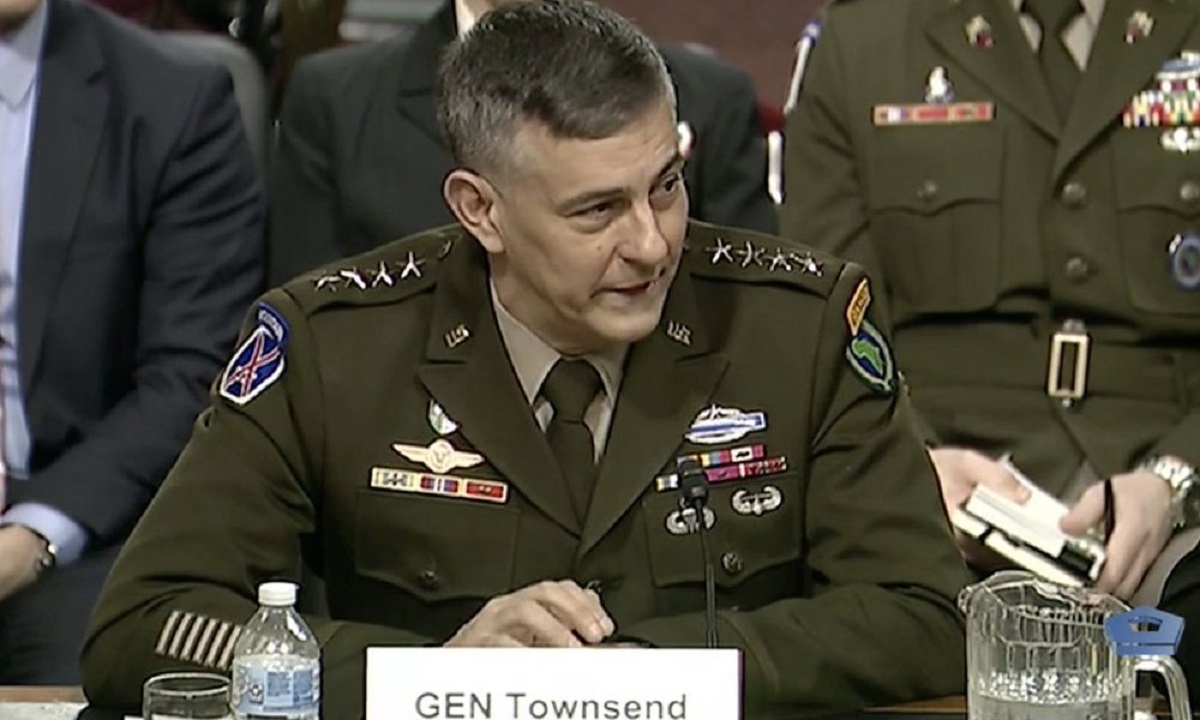

«L’Algérie est un partenaire fiable et très fort, et si je suis ici, c’est que nous sommes convaincus que l’Algérie peut jouer un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région», a précisé le général d’armée Stephen Townsend, chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), à l’issue de sa rencontre avec le président de la République.

L a coopération militaire entre les deux parties se limite, aujourd’hui, à la formation et à l’échange de données techniques. Les Etats-Unis n’ont pas réussi à convaincre l’Algérie de déplacer le siège d’«Africom» de Stuttgart, en Allemagne, vers l’Afrique. Les pouvoirs publics avaient à maintes reprises exprimé leur refus quant à une présence militaire américaine dans la région, en dépit des assurances de Washington qui parle d’une activité purement logistique pour faire face aux menaces des groupes terroristes.

Dans la perspective toujours de rassurer sur ses intentions, un responsable américain avait estimé à 9 milliards de dollars l’aide des Etats-Unis dans le cadre de l’Africom à l’Afrique. Mhand Berkouk, analyste spécialiste des questions géopolitiques, revient, dans ce cadre, sur cette visite qui relève, dit-il, «de la qualité des relations entre les deux pays qui entretiennent depuis 2005 un dialogue stratégique assez conséquent. Cette coopération souveraine entre deux Etats reflète le respect des Etats-Unis vis-à-vis du rôle que joue l’Algérie dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région, Afrique du Nord et Sahel, et dans le continent d’une manière générale».

Pour lui, «l’expertise algérienne en matière de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme constitue un cas d’école pour les pays qui font face à cette menace transnationale». Sur la position immuable des autorités algériennes qui refusent totalement l’idée de l’installation de bases militaires étrangères sur son sol, il explique que «de par sa doctrine, l’Algérie a une politique étrangère souveraine basée sur une indépendance décisionnelle devenue presque sacro-sainte. C’est pourquoi elle refuse toute présence étrangère sur son sol et préfère prendre en charge elle-même ses besoins de sécurité nationale».

PRÉSERVER NOTRE SOUVERAINETÉ À TOUT PRIX

Evoquant la coopération militaire entre les deux pays et l’Africom qui avait appelé, en 2010, l’Algérie à développer une stratégie militaire aérienne conjointe, Berkouk affirme qu’«au vu de certaines analyses américaines notamment celle publiée récemment dans Military Watch Magazine spécialisé dans les études militaires et stratégiques, l’armée algérienne est la première puissance aérienne dans la région, dépassant de loin les pays du Maghreb», soulignant que «ses capacités de défense nationales sont, néanmoins, définies par une doctrine défensive liée à une lecture objective et reflétant des principes fondateurs de notre politique étrangère, à savoir le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays».

Selon le géo-politologue, «les choix opérationnels ou stratégiques du pays sont essentiellement définis par des évaluations actuelles et prospectives des risques et menaces. Toutes les décisions sont ainsi étroitement liées au souci de préserver la souveraineté nationale». A la question de savoir quel est le rôle réel de l’Africom dans le Sahel, sachant que l’Algérie est chargée de coordonner la position du Commandement militaire conjoint des Etats de la région (Algérie, Niger, Mali et Mauritanie), il dira que «toute coopération est définie par des échanges de bonne pratique sécuritaire en matière notamment de lutte contre le terrorisme et le partage d’un savoirfaire opérationnel».

Et de poursuivre : «Le Sahel est considéré, cependant, comme une extension même de notre sécurité nationale. C’est pourquoi les autorités demeurent soucieuses de la préservation de cette souveraineté et de l’évolution des cas d’insécurité et de dynamique crisogène dans ces pays.» De l’avis de Mhand Berkouk, «la position algérienne est de principe même si nos besoins sont toujours en évolution au vu de la complexification de l’insécurité dans la région du Sahel et en Libye et la fragilité de la Tunisie».

Sur l’impact que pourrait avoir la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc sur la coopération algérienne avec l’Africom, il estime que «notre pays est en position de pivot dans cette région au regard de nos capacités nationales endogènes et souveraines». «Nous défendons notre indépendance décisionnelle, contrairement au Maroc qui est dans une position de servitude stratégique au profit de l’Occident et du projet du sionisme mondial», précise-t-il.

Et de conclure : «Les Etats-Unis ont toujours essayé d’avoir des relations multi-variables avec l’Algérie en raison du rôle important des deux Etats et de l’identité militaire et sécuritaire des deux pays.»

Assia Boucetta

Horizons, 29/09/2021

-

Le chef de l’AFRICOM se rend en Algérie

Algérie, AFRICOM, Etats-Unis, Maroc, #Algérie, #Mali, #Libye, #Maroc,

Le chef du commandement militaire américain pour l’Afrique a visité l’Algérie lundi, rencontrant le président Abdelmadjid Tebboune et faisant l’éloge des liens entre les États-Unis et le pays d’Afrique du Nord.

« Les États-Unis apprécient le rôle important que joue l’Algérie dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région et au-delà, et nous espérons continuer à renforcer nos solides relations bilatérales », a déclaré le commandant d’Africom, le général Stephen Townsend, dans une vidéo tweetée par l’ambassade des États-Unis.

Lors de réunions auxquelles a également participé le chef de l’armée algérienne Said Chanegriha, Townsend a discuté de « la sécurité dans la région du Sahel et des moyens d’élargir les capacités des pays de la région, notamment en termes de lutte contre le terrorisme », a indiqué le média public algérien APS.

M. Townsend a visité l’Algérie en septembre 2020, mais cette dernière tournée était sa première depuis que le Maroc est devenu le quatrième État arabe à normaliser ses relations avec Israël en décembre de l’année dernière, à la colère d’Alger, le rival régional de Rabat.

L’accord soutenu par les États-Unis a également vu Washington reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, que le Maroc considère comme son territoire souverain mais où l’Algérie a soutenu le mouvement indépendantiste du Polisario.

L’Algérie, qui se méfie de l’instabilité à ses frontières, cherche à jouer un rôle diplomatique plus actif au Sahel, en se présentant comme un médiateur dans les crises en Libye et au Mali voisins.

La visite de M. Townsend intervient également alors que l’influence des paramilitaires russes, des instructeurs et des entreprises de sécurité privée s’accroît dans la région du Sahel déchirée par les conflits.

Samedi, le Mali a déclaré qu’il allait engager des sociétés de sécurité privées russes, après que le gouvernement de Bamako, dominé par l’armée, ait signalé qu’il était sur le point d’engager 1 000 paramilitaires Wagner.

Le groupe Wagner, proche du Kremlin, est déjà actif en Libye.

Barron’s, 27/09/2021