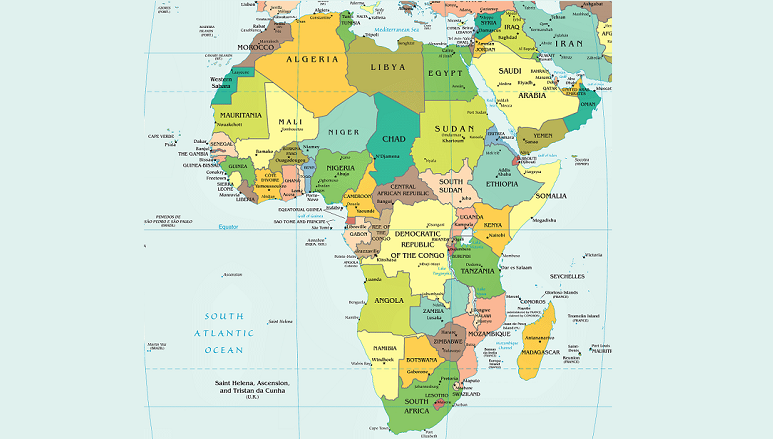

Afrique, Mali, Guinée Bissau, République Démocratique du Congo, Soudan, Sahel, Zimbabwe, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie, Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,

L’Afrique, avec ses 54 pays et plus de 2 000 langues, présente un continent complexe de part sa diversité culturelle, ethnique et socio-économique.

Le continent est confronté à des défis de taille tels que la pauvreté, le recours à l’agriculture de subsistance, la malnutrition et l’éducation inadéquate. Par ailleurs, l’Afrique abrite les trois seuls pays dans le monde qui ont un faible IDH à savoir le Zimbabwe, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie. Depuis 1952, année du premier coup d’État perpétré en Égypte, le continent africain a connu pas moins de 73 coups d’État. Ce chiffre atteint 100 si l’on y ajoute les tentatives- réelles ou supposées- et plus de 75 conflits armés.

I. Etat des lieux

L’Afrique reste le continent le plus ravagé par les conflits, Mali, Guinée Bissau, République Démocratique du Congo, Soudan, on ne compte plus les zones de tensions qui secouent le continent.

Ces conflits peuvent être résumés comme suit :

Conflits dits « ethniques » dont les causes de certains sont attribuées au tracé des frontières ne tenant que très peu compte de l’histoire et de l’organisation sociétale des diverses composantes culturelles du continent africain.

Conflits dits « politiques » ou « socio-politiques » du fait de gouvernements irresponsables faisant passer les intérêts des dirigeants avant ceux des populations locales en dépit de leur pauvreté.

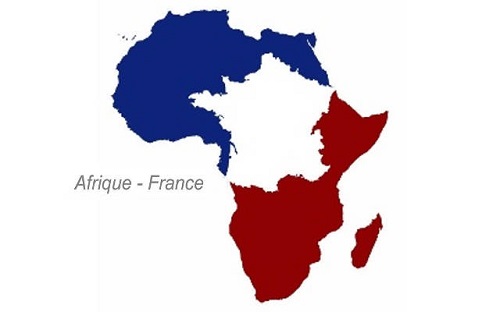

Des guerres civiles aux enjeux internationaux éclatent pour le contrôle des matières premières dont la commercialisation n’enrichit que rarement les populations locales.

Sur le plan sociopolitique, à quelques exceptions près, la gouvernance s’améliore dans la majorité des états africains. Bien qu’il existe des signes de reprise de l’intervention militaire dans la politique africaine dans certains pays, les niveaux de conflits intra étatiques ont sensiblement baissé depuis 1998.

En effet, depuis les années 90, l’Afrique s’est retrouvée dans le train de la démocratie, sous une influence intérieure et extérieure, en particulier les pressions internationales, par la mondialisation économique et politique, entre démocratie et développement, ce qui a affecté positivement la politique interne des états dans leur quête de démocratie et de développement.

En outre, l’instabilité politique et géopolitique en Afrique présente le risque de s’y voir « cristallisé le consensus conservateur » qui conduirait à privilégier la «stabilité politique au détriment d’une alternance démocratique. Ainsi, pour des raisons internes ou externes et afin de garantir une stabilité géopolitique, des régimes sont maintenus au pouvoir par leur reconduction à travers des élections dites « démocratiques ». En 2012, l’évaluation de Freedom House sur 54 Pays africains (sur la base de l’année civile 2011) a classé 9 comme libres et 22 en tant que pays non libre comme suit :

Pays libres : le Bénin, le Botswana, le Cap-Vert, Ghana, Mali, Maurice, la Namibie, São Tomé et l’Afrique du Sud.

Pays non libres : Algérie, Angola, Cameroun, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Egypte, Guinée équatoriale, Érythrée, l’Ethiopie, Gabon, Gambie, Libye, Mauritanie, Rwanda, Somalie, Soudan, Sud Soudan, Swaziland, Zimbabwe.

Certes, des instabilités chroniques existent en Afrique mais on assiste à une pacification du jeu politique et les demandes légitimes pour la démocratie se sont accrues. Les tribus, les chefferies et les royaumes existent toujours, avec les mêmes langues, normes sociales et cultures qui servent de facteur d’unité, et forment des blocs ethniques dans la plupart des États africains. Les regroupements ethniques se cristallisent autour de loyautés et d’appartenances tribales au sein des régimes politiques des États nations modernes. En Afrique d’aujourd’hui, la démocratie libérale, représente un acquis même minimal, qui mérite d’être préservé et renforcé.

II. Elections

Depuis 1990, des élections multipartistes ont eu lieu dans 35 des 48 États subsahariens. Le système du suffrage universel et son utilité comme mode de sélection des dirigeants sont entrés dans la culture politique et un dialogue certain s’est installé entre les gouvernants et la classe politique.

Ainsi, 9 élections dont 3 présidentielles ont été organisées durant le premier semestre de 2012. De même 10 élections sont prévues pour le dernier trimestre de 2012 (dont 3 présidentielles) notamment les présidentielles au Zimbabwe et 5 en 2013 comme suit :

Présidentielles en République d’Angola prévues le 31 août 2012

Le Président actuel, José Eduardo dos Santos, (69 ans, au pouvoir depuis 1979) du Mouvement Populaire de Libération de l’Angola (MPLA) est pressenti comme candidat à sa propre succession.

Les dernières élections législatives ont renforcé la position du MPLA au pouvoir et la nouvelle Constitution adoptée en janvier 2010 a renforcé la position du président Dos Santos. Il tentera probablement un autre mandat qu’il obtiendra. S’agissant de l’Unita, leur Candidat principal est Isaïas Samakuva.

Il est à rappeler que lors des dernières présidentielles, il n’y a eu qu’un 1er tour de l’élection présidentielle, le 2ème tour exigé par la constitution, n’a pas été réalisé. Dos Santos est logiquement jusqu’aujourd’hui (2012) un président sans légitimation électorale.

Présidentielles en République de Sierra Leone prévues le 17 novembre 2012

Le Président actuel, Ernest Bai Koroma (58 ans, au pouvoir depuis 2007) de L’APC (All People’s Congress) est candidat à sa propre succession.

L’APC est l’un des 5 partis officiellement reconnus en Sierra Leone. Les autres formations, toutes de l’opposition, sont le Parti des peuples de Sierra Leone (SLPP, le plus important de l’opposition), le Mouvement du peuple pour le changement démocratique (PMDC), l’Alliance Nationale Démocratique (NDA) et le Mouvement Démocratique Uni (UDM) récemment créé. L’APC, le SLPP et le PMDC sont les seuls représentés dans l’actuel parlement.

Le Budget des élections est estimé à 47 millions de dollars et le candidat potentiel sera l’ex putshiste Julius Maada Bio du Parti des Peuples de Sierra Leone (SLPP).

Présidentielles en République du Ghana prévues en décembre 2012

Après le décès du président John Atta Mills, (68 ans), du Congrès Démocratique national (NDC) en juillet 2012, le vice-président, John Dramani Mahama, a accédé à la présidence par intérim.

Nana Konadu Agyemang Rawlings, (63 ans), Yao Obed leader du Parti pour la Liberté Démocratique (PLD), qui a annoncé que sa formation politique va retourner au sein du parti au pouvoir, le Congrès National Démocratique (NDC),sont les candidats potentiels à ces présidentielles.

7 décembre 2012, 1er tour, second tour le 28 décembre 2012.

Présidentielles en République du Zimbabwe (en cours de discussion, probablement fin 2012)

Le Président actuel , Robert Mugabe, (88 ans) de l’Union Nationale Africaine du Zimbabwe, est au pouvoir depuis 32 ans.

Les nouvelles élections ne pouvaient être organisées en 2011, en raison des négociations sur l’élaboration d’une nouvelle constitution.

Présidentielles en République du Kenya prévues en mars 2013

Le Président actuel , Mwai Kibaki, du Parti de l’Unité nationale (PNU), Alliance nationale arc-en-ciel (NRA) et de l’Union nationale africaine du Kenya (KANU), est au pouvoir depuis 1992.

Uhuru Kenyatta (un candidat potentiellement puissant), Martha Karua (ancienne Ministre de la Justice) peut créer la surprise, Raphael TUJU, ancien MAE et conseiller présidentiel kenyan, et William Ruto du Mouvement démocratique orange (ODM) sont les candidats potentiels à ces présidentielles.

Cependant, les deux candidats potentiels Uhuru Kenyatta et William Ruto, risquent d’être inculpés d’ici là par la Cour pénale internationale (CPI) pour leur rôle lors des clashs postélectoraux de 2008.

Après les législatives du 14 août 2012, le Parlement national sera constitué de deux chambres dont les membres sont élus pour un mandat de cinq ans. Aujourd’hui, le Parlement est composé d’une seule chambre qui est l’Assemblée nationale.

Présidentielles à Madagascar prévues en mai 2013

Le premier tour de l’élection présidentielle malgache aura lieu le 8 mai 2013, suivi le 3 juillet d’un éventuel second tour jumelé avec les législatives.

Madagascar attend ces élections depuis le renversement en mars 2009 du président Marc Ravalomanana par le maire d’Antananarivo Andry Rajoelina. Ce dernier a pris le pouvoir lors d’une révolte populaire, est devenu «président de la Transition », non élu. Il existe un risque de violences politiques et de contestations.

Présidentielles en Somalie prévues en 2013

Le Président actuel Sheikh Sharif Sheikh AHMED est au pouvoir depuis le 31 janvier 2009.

L’adoption, le 6 juillet dernier, d’une feuille de route, a ouvert une période intérimaire qui se terminera le 20 août 2012. Ce document contient des objectifs à atteindre aussi bien sur le plan sécuritaire que sur des questions constitutionnelle et de gouvernance. La FDR soumet le gouvernement fédéral de transition (GFT) à une obligation de mettre en place un projet de nouvelle constitution, de lutter contre la corruption, et de renforcer de l’Etat de droit.

III. Remarques

Le bilan des deux décennies de transitions démocratiques en Afrique peut paraître décevant : guerres civiles, dictatures et coups d’État. Pourtant, les sociétés africaines, plurielles et ouvertes, s’approprient les formes démocratiques, avec un langage et des pratiques qui leur sont propres.

Le pluralisme politique est déjà un fait acquis dans plusieurs pays africains, mais la logique de son fonctionnement varie d’un pays à l’autre. Certains États étudient les modalités de financement des partis politiques afin qu’ils contribuent positivement à l’oeuvre démocratique (Sénégal, Guinée, Togo, etc.). D’autres s’alignent sur les bases ethniques ou socio-religieuses devenant des partis alimentaires.

Davantage en Afrique, où le spectre de l’autoritarisme rôde autour du pouvoir, la formation à la démocratie devrait occuper une grande partie des énergies nationales; des synergies devraient être recherchées entre éducation civique, éducation à la démocratie et alphabétisation des masses, pour réussir cette entreprise.

En outre, un grand défi pour la politique africaine est qu’elle doit à la fois achever la création d’un Etat-nation en même temps qu’elle doit se doter d’une société civile saine, ce qui implique la gestion impartiale et juste des conflits qui y surgissent en terme d’accès aux ressources.

La question des minorités n’est pas liée aux grandes questions de la démocratie en Afrique: « les Banyamulenge, les Peuls et Toubou (Niger), la Casamance (Sénégal), les Twa au Rwanda et Burundi, etc ».

Par ailleurs, plusieurs constitutions constituent une feuille de route où les minorités, notamment les femmes et les enfants, ne trouvent aucune protection, davantage si elles sont analphabètes.

L’alternance politique ou la compétition pour le pouvoir est rarement perçue comme une affaire politique. De plus cette alternance se trouve souvent dans le piège du clanisme et de la haine personnelle alors qu’elle devrait faire partie des règles du jeu démocratique qui consiste à accepter le choix des électeurs.

Il reste à instaurer un nouveau « contrat social » en Afrique pour répondre aux attentes immenses soulevées par les révolutions dans toutes les couches de la société et permettre à leurs économies de rebondir rapidement.

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Le secrétaire général

#Maroc #Sénégal #Mali #ByrkinaFaso #Niger #Sahel #Congo #RDC #RCA