Maroc, ONU, Algérie, Tchad, Idriss Déby, Ban Ki-moon, Sahel, Mali, espionnage, piratage,

Avant l’israélien Pegasus, le Maroc a utilisé le logiciel de contrôle des ordinateurs de la société privée Hacking Team pour espionner les activités du Secrétariat général de l’ONU, relatives à la question du Sahara occidental. Selon des documents confidentiels, le Maroc est le 3e plus gros client de cette société italienne et a déboursé plus de 3 millions d’euros à HackingTeam. Dont 1,19 million d’euros pour la DST marocaine, 1,93 million d’euros pour le CSDN (Conseil suprême de la défense, présidé par Mohammed VI).

Ces graves révélations proviennent de 400 gigabytes d’informations soutirées du site de l’entreprise Hacking Team et publiées par des pirates anonymes. La société milanaise vend des logiciels-espions pour des centaines de milliers d’euros à des pays et des services de sécurité qui font fi de l’éthique virtuelle, et dont le Maroc fait partie. Plusieurs documents confidentiels du Département des opérations de paix de l’ONU (DPKO) subtilisés par les services marocains ont été dévoilés par le hacker qui agit sous le pseudonyme de Chris Coleman.

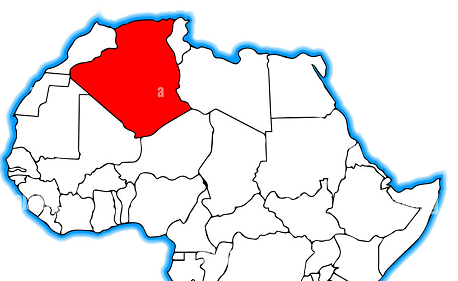

D’autres documents semblent émaner d’autres services dépendant du Secrétariat général de l’ONU. Parmi ces documents, les procès-verbaux de réunions du Secrétaire général de l’ONU avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et avec le président tchadien, Idriss Déby. Le Maroc avait installé trois points de surveillance. À Rabat, avec des outils de surveillance massive de la société française Amesys (Bull-France). À Casablanca et à Tanger, avec des outils de sécurité offensive de Hacking Team et Vupen (France) respectivement.

D’après l’ONG, Reporters sans frontières, le logiciel de Hacking Team a été identifié sur les ordinateurs des bureaux du site d’information marocain Mamfakinch, quelques jours après que ce média eut reçu le Breaking Borders Award 2012 par Global Voices et Google. Un logiciel malveillant y avait été déployé, via un document Word, qui prétendait contenir des informations confidentielles importantes.

Peu après, le site électronique «Algérie Patriotique» a publié deux documents confidentiels subtilisés, frauduleusement, par le Maroc pour connaître les intentions de l’Algérie. Il s’agit des PV de rencontres entre le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.

Notons au passage que le contenu de ces entretiens prouve que l’Algérie n’a pas de double langage et ne complote contre personne. Le seul souci de l’Algérie, c’est la paix dans la région. Alors, pourquoi le Makhzen tient-il à espionner son voisin?

C’est un fait établi, les activités diplomatiques de l’Algérie empêchent les gens du Makhzen de trouver le sommeil. L’Algérie est active au plan international et particulièrement sur les questions qui touchent la région confrontée à une grande opération de déstabilisation, notamment à travers les conflits armés en Libye, situation propice au développement des groupes terroristes, qui a eu un prolongement au Mali et un impact dramatique également en Tunisie, comme le montre le récent attentat de Sousse.

Cela ne plaît pas aux dirigeants marocains qui font tout pour saboter la feuille de route d’Alger concernant le Mali et les efforts visant à rapprocher les parties en conflit en Libye. La rage s’empare du Makhzen chaque fois que l’Algérie fait des progrès dans cette voie. Et encore plus, quand les partenaires étrangers de l’Algérie lui délivrent un satisfecit.

«L’Algérie joue un rôle clé dans le processus de paix au Mali. Je me réjouis de la collaboration de l’Algérie, des pays voisins du Mali, des organisations régionales et de mon Représentant spécial dans l’élaboration d’une feuille de route à Alger. Il est essentiel que tous les acteurs concernés continuent à travailler ensemble pour soutenir le processus politique», notait le SG de l’ONU, Ban Ki-moon, dans le PV hacké par le Makhzen.

Concernant la Libye, le Secrétaire général de l’ONU ecrit : «J’encourage l’Algérie à soutenir les efforts de mon nouveau Représentant spécial, Bernardino León, pour parvenir à un accord d’ensemble sur le futur de la transition en Libye ».

Le média Privacy Inrernational s’est fait écho de cette affaire dont il développe comme suite:

Face à la vérité : la fuite de Hacking Team confirme l’utilisation de logiciels espions par le gouvernement marocain

Le 6 juillet, la société Hacking Team a été piratée : plus de 400 Go de documents administratifs, code source et emails sont désormais disponibles en téléchargement.

Les documents du piratage confirment une fois de plus les affirmations faites dans notre rapport Their Eyes on Me , les services de renseignement marocains ont utilisé le logiciel espion « Remote Control System » de Hacking Team pour cibler ceux qu’ils perçoivent comme leurs adversaires. Les documents montrent que les deux agences de renseignement du pays ont renouvelé leurs contrats et utilisent toujours le logiciel espion. Au cours des six dernières années, le Maroc a dépensé plus de 3 millions d’euros pour l’équipement de Hacking Team.

Parmi les documents, une liste de clients a montré que les deux agences de renseignement marocaines – le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN) et la Direction de la surveillance du territoire (DST) – ont toutes deux acheté Remote Control System. Le CSDN l’a acquis pour la première fois en 2009 et la DST l’a obtenu en 2012.

Au total, le Maroc a dépensé 3 173 550 € pour acheter les licences et maintenir le produit. Rien qu’en 2015, la CSDN a dépensé 140 000 € et la DST 80 000 € pour des logiciels espions pouvant atteindre respectivement jusqu’à 300 et 2 000 appareils ciblés.

Les contrats ont tous deux été signés par l’intermédiaire d’ Al Fahad Smart Systems , une société émiratie qui sert d’intermédiaire pour le gouvernement et les entreprises privées cherchant à acheter des « services de sécurité ».

Les documents révèlent également que la gendarmerie marocaine a été répertoriée comme une « opportunité » pour 2015 et devrait obtenir 487 000 € de sa part.

Les documents sont arrivés deux mois après que le gouvernement marocain a menacé des membres de la société civile marocaine de poursuites judiciaires à la suite de la publication au Maroc du rapport de Privacy International « Leurs yeux sur moi ». Le rapport était une série de témoignages d’activistes qui avaient été ciblés par le logiciel espion Hacking Team.

Dans un communiqué relayé par l’agence de presse MAP, le gouvernement a indiqué avoir « intenté une action en justice contre certaines personnes qui ont préparé et diffusé un rapport qui comporte de graves accusations d’espionnage par ses services ». Et ils ont ajouté que « (le) ministère a demandé une enquête pour identifier les personnes derrière de telles accusations pour les juger par le tribunal compétent ».

Le personnel de notre organisation partenaire au Maroc a rapporté que leurs voisins et les membres de leur famille avaient été interrogés par la police suite à l’annonce.

Toutes les affirmations énoncées dans le rapport étaient en fait étayées par des recherches du Citizen Lab , un groupe de recherche interdisciplinaire affilié à l’Université de Toronto. En 2012, ils avaient identifié l’utilisation du système de contrôle à distance contre Mamfakinch, un collectif de journalistes citoyens, dont les histoires sont documentées dans notre rapport.

Des courriels d’employés de Hacking Team, repérés par The Intercept , révèlent que leur opinion sur le gouvernement marocain était restée intacte. David Vincenzetti, le PDG de Hacking Team, a écrit à ses collègues dans un récent e-mail : « Le roi du Maroc est un monarque bienveillant. Le Maroc est en fait le pays arabe le plus pro-occidental, les initiatives de sécurité nationale sont uniquement nécessaires pour renforcer la stabilité.

Ces révélations sont cependant une preuve supplémentaire que la réalité du régime marocain est très différente de l’image publique que le gouvernement se plaît à véhiculer. Loin d’être un royaume libéral dirigé par un monarque bienveillant, le Maroc est en fait un autre régime qui a été pris en flagrant délit d’utilisation d’une technologie hautement invasive pour espionner les journalistes et les militants pro-démocratie. Et lorsque leurs méfaits sont révélés, le gouvernement tente de discréditer le travail solide des chercheurs indépendants et de réduire au silence les militants locaux.

#Maroc #Algérie #ONU #Hacking_team #piratage #Espionnage