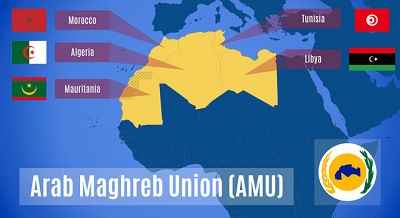

Maghreb: L’UMA rattrapée par l’histoire d’un gazoduc – Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye, Sahara Occidental, Union du Maghreb Arabe, frontières,

Le passé rattrape toujours le présent. Il le rattrape nous dit-on, lorsque la compréhension nous échappe. Si l’on part de cet énoncé, on peut aussi déduire que le passé n’est jamais bien loin de nous. L’union du Maghreb est un projet des peuples libres de la région. Platon autrefois, définissait l’esclave par ces mots : « Un être qui exécute les projets conçus par d’autres ». On sait qu’un authentique projet trouve toujours son point de départ dans l’élan de ses élites. Toutefois, ni l’élan, ni l’impulsion et encore moins le désir ne réalisent un projet. Le projet suppose la vision d’un but clair, net et précis. Même s’il est vrai que le modèle déjà existant de la communauté économique Européenne (CEE) est pour beaucoup dans cette histoire. Le projet appelé, l’union du Maghreb arabe (U.M.A) assure se fonder sur un détour par l’histoire, qui serait particulièrement instructive à ce sujet si l’on s’acquitte d’un détour dans cette même histoire commune.

L’Union Maghrébine, une revendication des mouvements nationaux.

Évoquer en quelques lignes l’historique des mouvements nationalistes d’Afrique du Nord pendant la période coloniale mondiale serait en soi une tâche inutile puisque d’excellents ouvrages ont retracé cette histoire. Ainsi, les premières tentatives modernes sont liés aux au déballage du nationalisme arabe à l’aube du XXe siècle en exil notamment les Jeunes Tunisiens dont Ali Bach Hamba qui crée en 1916, le Comité de libération du Maghreb arabe. Mais, c’est, le rôle précurseur de l’Etoile nord-africaine (ENA) qui va porter les espoirs des masses sédentaires et paysannes, et en provoquant la prise de conscience des populations du Maghreb et l’indépendance de l’Algérie à partir de 1926.

Les nationalistes algériens, marocains, et tunisiens se retrouvent au Caire où se tient le 1er congrès du Maghreb arabe du15 au 22 février 1947. Parmi les plus connus d’entre eux : Khider, Ben Bella, Ait Ahmed pour l’Algérie ; Salah Ben Youssef, Tayeb Slim, Rachid Driss, Brahim Tobal, pour la Tunisie et, pour le Maroc, l’émir Abdelkrim, Allal El Fassi, Ben Mellih, Majid Bengelloun. Une année plus tard, en janvier 1948, un « Comité de libération du Maghreb arabe » est créé sous l’égide de l’Émir Abd el Krim el Khattabi, Bourguiba secrétaire général et Ben Abboud trésorier.

L’action politique à cette époque visait deux objectifs : mobiliser les forces du panarabisme contre le colonialisme et obtenir l’appui des Nations Unies. Mais, le grand mythe de l’unité de la Nation arabe a longtemps obscurci l’histoire réelle des rapports entre la Ligue arabe et les nationalismes maghrébins. Ce mythe a suscité des représentations fausses et illusoires.

Le projet avant-gardiste de la conférence de Tanger en 1958.

Enfin, en 1958, la révolution algérienne lance le projet de la conférence de Tanger entre les chefs des mouvements nationaux du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie dans le but d’entamer la création de cette union. Algériens, Tunisiens et Marocains, ont donc posé les premiers jalons de l’idée moderne d’une union Maghrébine.

L’appel lancé à la conférence de Tanger le 27 au 30 avril 1958 qui occupe la place centrale dans le projet maghrébin. Ferhat Abbas, Abdelhafid Boussouf, Abdelhamid Mehri, ont représenté le FLN à cette conférence. Notons que, c’est Allal El Fassi, Ahmed Balafrej, Abderrahim Bouabid et Mehdi Ben Barka qui ont représenté le coté Marocain. Il est utile de rappeler que Mehdi Ben Barka, était enlevé le 29 octobre 1965 au boulevard Saint-Germain à Paris, puis assassiné ce jour là. Mais Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le retour à la période médiévale dans le projet d’union.

D’une manière malencontreuse, et contrairement à l’optimisme qui prévaut à l’époque, l’esprit de Tanger ne durera pas après la mort du sultan Mohamed V. Dès 1962 apparaîtront les premières entraves au processus d’unification avec cette inutile guerre des Sables entre l’Algérie et le Maroc, en octobre 1963. Le contexte d’un Maghreb post-indépendance accompli en 1962 accouche d’un projet tout nouveau tout beau. À vrai dire, c’est une thèse Médiéviste, elle nous renvoie à la moitié d’un limpide onzième siècle. Tout en essayant de nous expliquer que dans l’histoire du Maghreb, les deux plus grandes tentatives d’une union de construction étatique, sont enregistrées au temps des Moravides (1040-1147) et Almohades (1147-1269). La question se pose, le Maghreb a-t-il constitué une la nation Maghrébine à cette époque ? Ainsi Cette thèse hybridée à un islamisme qui ne dit pas son nom, l’idée moderne d’une union maghrébine n’est pas tout à fait ce qu’on croit, puisque le projet d’union avait déjà existé selon cette thèse, sauf qu’il fallait maintenant, l’actualiser au temps présent. A première vue, la monarchie Marocaine dans ce cas d’union avec Marrakech comme capitale au contraire des autres républiques de la région, s’est investie dans la production et la réactualisation de son propre dispositif de légitimation. Pourtant, cette thèse ne justifie pas l’appellation union arabe puisque la première tentative est celle d’une dynastie berbère sanhajienne du sud, actuelle Mauritanie. La deuxième tentative des Almohades est celle des berbères Masmoudas dont le véritable fondateur et le chef mythique Abd-El-Moumène Ben Ali Agoumi né à Tejra entre Honaine et Nedroma en Algérie.

Cependant, cette thèse est accepté par les élites politiques maghrébines parce qu’il faut comprendre que la période médiévale est présentée comme la base historique de la légitimation du combat national et d’indépendance. Certes, avec une place différente suivant les pays. Donc, il n’est guère étonnant que les élites des États issus de la décolonisation au Maghreb: aient produit un contre-récit valorisant l’inverse du discours colonial qui est la période médiévale.

L’union maghrébine et le gazoduc Maghreb-Europe.

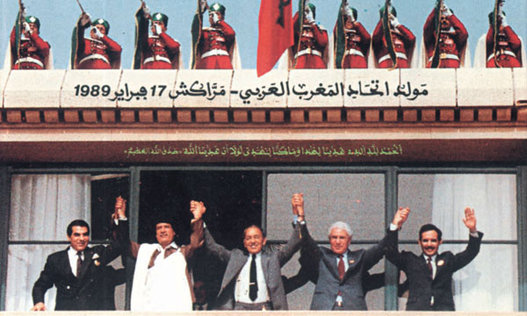

La Tunisie est seule parmi les pays arabes, à reconnaître rapidement l’indépendance de la Mauritanie en 1960 et vote en faveur de son admission à l’Onu. Le Maroc ne l’accepte qu’en 1970 grâce aux efforts diplomatiques du feu Houari Boumediene, notamment avec l’échange d’ambassadeurs. Le problème technique de la « borne 233 » entre la Tunisie et l’Algérie est vite réglé en 1970. D’un autre coté, les accords entérinant les frontières issues de la colonisation entre le Maroc et l’Algérie se concrétisent en juin 1972. Ces accords sont ratifiés par Alger en mai 1973. Cependant, Rabat ne le fera que bien plutard en mai 1989. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? La mise au point se trouve dans le rapprochement entre Rabat et Alger sur la question de la création de l’union Maghrébine arabe. Il faudrait donc faire le lien entre ces deux événements dans la même année et bien évidemment le sommet de Zéralda moins d’une année auparavant. Bref, la fête pouvait commencer une fois le rapprochement concrétiser ! L’édification officielle du projet de l’UMA, s’est faite le 17 février 1989. L’UMA tiendra six sommets et adoptera bon nombre de conventions, mais ses activités seront totalement gelées en 1995 après une nouvelle crise entre Rabat et Alger, traduite comme on le sait par la décision du Maroc d’imposer des visas d’entrée aux Algériens et la fermeture par l’Algérie des frontières terrestres entre les deux pays.

Certes, l’U.M.A répond à une volonté de renforcer les liens de fraternité qui unissent les Etats membres et leurs peuples. Mais, cette union Maghrébine arabe jusqu’à preuve du contraire, n’est pas ce qu’on peut appeler une réelle union homogène et cohérente. Elle est plutôt un rapprochement stratégique entre l’Algérie et le Maroc. En effet, le gazoduc Maghreb-Europe est une preuve d’un réel engagement de l’Algérie envers l’union des peuples et pays du Maghreb. Et pour savoir si cet engagement en valait la peine. Apparemment, il n’y avait qu’un seul moyen de le vérifier : Laisser le temps au temps. Après, un essai de 25 années. Peut-on alors penser que le Maroc a été rattrapé par ses vieux démons du moyen âge ?

Accompagnons le bluffeur jusqu’à la porte de sa maison.

Le gazoduc Maghreb-Europe (GME) fait partie des projets de réseaux transeuropéens (RTE) prioritaires qui ont été approuvés en décembre 1994. Cette infrastructure jouait un rôle important pour l’économie du Maroc aussi, puisque le gazoduc Maghreb-Europe alimentait d’abord la production d’électricité marocaine avant d’arriver à la destination finale qui est l’Espagne. Le contrat de ce gazoduc, a pris fin après 25 longues années, le 31/10/2021.Il n’a pas été reconduit.

Il faut rappeler que ce grand projet d’union maghrébine n’a guère évolué depuis sa création en 1989. Rappelons que l’union Maghrébine arabe (U.M.A) est d’abord un rapprochement avant d’être une union étroite entre cinq pays de façon à former un tout homogène ou à faire plus qu’un tout harmonieux. Le premier sommet de ce projet, le 10 juin 1988 à Zéralda en Algérie formule dans son texte que la concrétisation du projet d’ensemble régional se fera par un « regroupement économique » et non pas par une union politique au grand dam du projet insurmontable du « Guide » libyen. Ce dernier a d’ailleurs, préféré s’aventurer vers un projet vide nommé : l’union des pays du sahel et du Sahara en 1997. On le voit bien, dés le début, le but n’est pas clair. Il faut me croire sur parole, dit le menteur. Pour la Tunisie et la Mauritanie, il s’agissait de profiter de l’opportunité que le temps leur offrait. Pour le Maroc, on peut affirmer aujourd’hui, qu’à la base, le royaume chérifien ne briguer que le versant économique ou plutôt commercial du projet de l’union.

Depuis 1989, le volume les échanges entre États du Maghreb est très faible. Il ne dépasse guère les 5 %. Pour aller plus loin, il fallait mettre sur pied un projet de « marché commun maghrébin » disent certains. Mais, celui-ci n’était pas d’actualité et même jusqu’à aujourd’hui. Hormis entre la Tunisie et l’Algérie, il n’y a aucune mesure de libre circulation. Là où les réticences se manifestent le plus, c’est entre le Maroc et l’Algérie, notre pays pensait qu’il n’y gagnera rien dans ce rapprochement. On peut affirmer aujourd’hui, qu’il avait raison. Cependant, pour l’Algérie un gazoduc Maghreb – Europe (GME) opérationnel depuis 1996, « était un pari sur l’avenir et une preuve de notre réel engagement envers les peuples maghrébins », confirme lundi dernier un responsable Algérien. Tout en ajoutons, que sa réalisation était « une expression tangible et réaliste de notre profonde conviction concernant l’importance de le fusion régionale et de le valeur ajoutée que représentent ces infrastructures réalisées pour le complémentarité maghrébine. On contrepartie, le Maroc, s’est engager dans cette union à accepter que le conflit bien évidemment politique du Sahara Occidentale doit se régler dans les offices des nations unis (O.N.U). En 1991, le roi Hassan II, accepte un référendum d’autodétermination tout en le rangeant dans un tiroir, après avoir récupéré ses centaines de prisonniers détenus par le Polisario. D’ailleurs, la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a été créée dans ce sens par la résolution 690 du Conseil de sécurité en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de règlement par le Maroc et le Front POLISARIO, le 30 août 1988 et donc moins de trois mois après le sommet de Zéralda à Alger. Apparemment, la république Algérienne s’adonnait « inéluctablement » à appliquer l’adage bien de chez nous : « Accompagne le bluffeur jusqu’à la porte de sa maison».

Pour conclure, certains aiment radoter le proverbe juif : « C’est un grand art que de vendre du vent ». Mais attention là, il s’agit des peuples de la région du Maghreb. Amadouer les peuples a des limites. Voila pourquoi un détour historique était inévitable. Ce projet de l’union du Maghreb arabe est quasiment incomparable à celui de l’union Européenne. Cette U.M.A a beau être un projet pour les cinq pays de la région. Hélas, le Maroc n’était pas à la hauteur de l’ambition historique et stratégique que représente cet immense projet pour le grand Maghreb. Il est donc présumable que, le boiteux projet d’union déclenché en 1989 et bel et bien mort et enterré.

Par Al-Mecherfi.

Karim OULDENNEBIA – Lundi 08 Novembre 2021

Bel Abbès Info, 08 Novembre 2021

#Maghreb #UMA #Maroc #Algérie #Tunisie #Mauritanie #Libye #SaharaOccidental