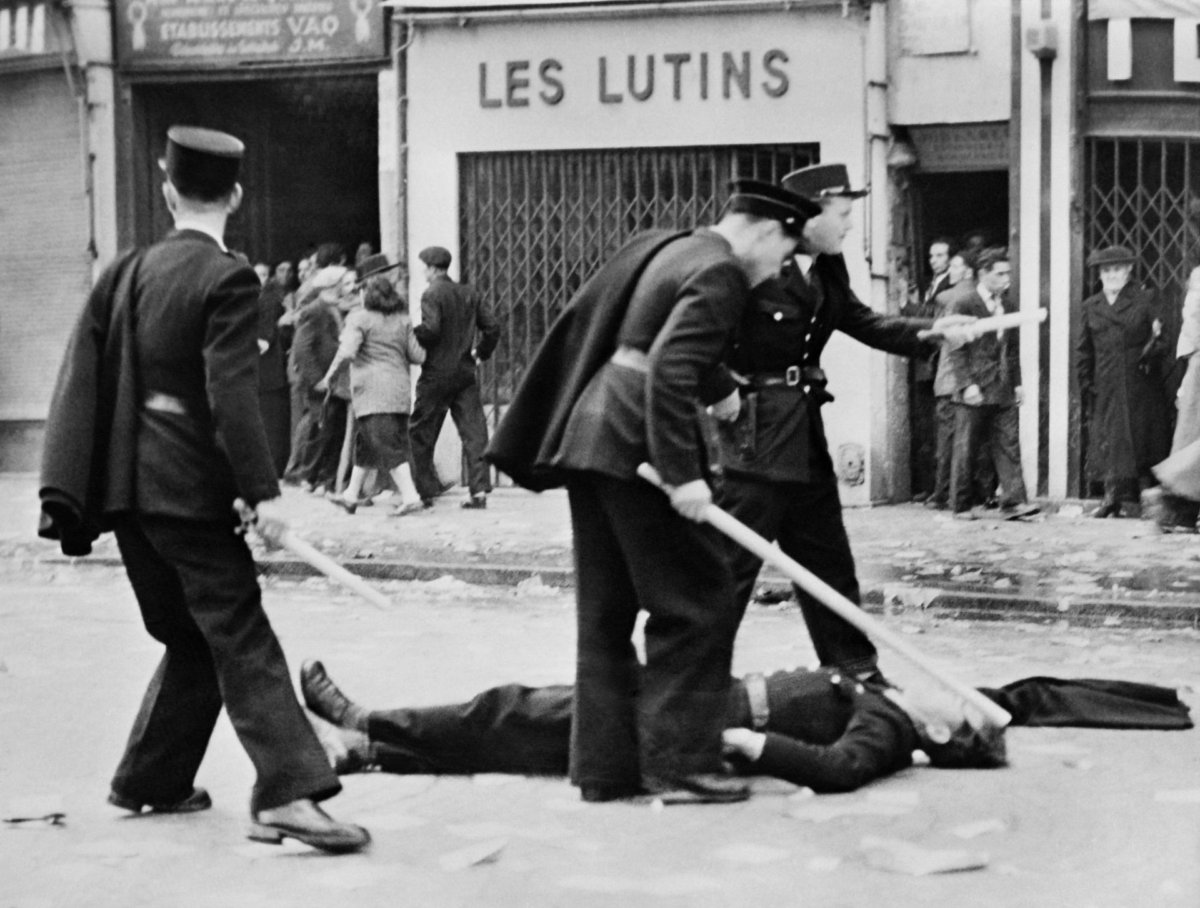

Né en 1935 dans un village algérien colonisé par la France, Mokhtar Mokhtefi a grandi au milieu des mouvements d’indépendance. Il a vu les effets de la colonisation de son pays par la France pendant 130 ans et les tactiques brutales qu’elle utilisait pour rester au pouvoir : arrestation et torture des manifestants, élections truquées et limitation sévère de l’accès de la population à l’éducation.

À l’âge de vingt-deux ans, il a rejoint la lutte pour l’indépendance, devenant officier dans le tristement célèbre ministère de l’Armement et des Liaisons générales (MALG). Après avoir été formé aux opérations radio dans une base secrète, il a aidé à mettre en place un réseau de communication en temps de guerre, un exploit que la France n’aurait jamais cru pouvoir réaliser avec le MALG mal équipé.

Plus tard dans sa vie, il a été contraint à l’exil politique par le nouveau gouvernement algérien et a publié des ouvrages sur l’Afrique du Nord et le monde arabe. Écrit à la fin de sa vie, I WAS A FRENCH MUSLIM (Other Press Hardcover ; 21 septembre 2021 ; traduit par Elaine Mokhtefi) est à la fois une chronique sage et profondément personnelle du parcours de l’auteur, de l’étudiant militant au combattant de la liberté, et un portrait plus large de la transition de l’Algérie vers un État indépendant, avec toute sa complexité et ses pièges. Je tenais à m’assurer que vous avez pris connaissance des éloges dont ce livre fait l’objet et j’espère que vous l’envisagerez pour une critique ou un reportage cet automne.

Dans J’étais un Français musulman, Mokhtefi fait revivre les images et les sons de l’Algérie avec force détails : son éducation aimante, traditionnellement musulmane, passée à regarder son père travailler dans leur boucherie, sa mère arranger les mariages de ses cinq frères aînés, les bagarres dans la cour d’école et son couscous préféré. Il se souvient avoir été l’un des rares enfants algériens, et le seul de sa famille, à recevoir une éducation au-delà du niveau primaire. Pendant ses années passées dans un pensionnat dirigé par des Français, le programme raciste qui prône la colonisation n’a fait que renforcer sa conviction de la nécessité de l’indépendance. Malgré les risques, il a créé une cellule secrète du Front de libération nationale (FLN) parmi ses camarades de classe.

Ecrit sur un ton chaleureux et conversationnel, J’étais un musulman français résonne aussi d’une profonde sagesse sur la politique, la nature humaine et les dures réalités de la guerre, qui ne peut venir que d’une vie de réflexion et d’empathie. Mokhtar Mokhtefi parle de la mort d’amis, de sa propre mort évitée de justesse, et du mélange de fierté et de terreur de sa famille chaque fois que son frère aîné a été arrêté et torturé pour avoir promu l’indépendance de l’Algérie. Il se souvient également de la camaraderie, des discussions politiques et des petits griefs, et de ses doutes croissants quant à la capacité de l’Algérie à instaurer une véritable démocratie entre les différents mouvements nationalistes. Mais surtout, J’ÉTAIS UN MUSULMAN FRANÇAIS rend hommage aux nombreux hommes et femmes qui se sont battus à ses côtés, souvent avec un peu plus que des couteaux, contre un régime colonial soutenu par les Américains pour obtenir l’indépendance de l’Algérie.

**N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir une version préliminaire imprimée ou électronique, si vous avez des projets de revue ou de reportage, ou si vous souhaitez organiser une interview avec la traductrice Elaine Mokhtefi**.

Une note sur le titre du livre : La traductrice Elaine Mokhtefi, également veuve de l’auteur et auteur de Alger, capitale du tiers monde : Freedom Fighters, Revolutionaries, Black Panthers, explique dans son introduction que I WAS A FRENCH MUSLIM n’est pas une formulation oiseuse, mais plutôt le statut officiel des Algériens sous les Français. Alors que l’Algérie était considérée comme faisant partie de la France et que le million d’ »Européens » qui y vivaient étaient considérés comme des Français, la carte d’identité des Algériens les qualifiait de « musulmans français ». » La France se présentait comme un État laïque alors même qu’elle définissait ses sujets algériens par leur religion.

À propos de la traductrice : Elaine Mokhtefi est née à New York et a grandi dans de petites villes de New York et du Connecticut. Elle a vécu de nombreuses années en France et en Algérie, où elle a travaillé comme traductrice et journaliste, et est l’auteur de Alger, capitale du tiers monde : Combattants de la liberté, révolutionnaires, panthères noires. Elle est la veuve de Mokhtar Mokhtefi.

Mokhtefi… reconstitue les images et les sons de la vie dans son village de Berrouaghia et la pression constante qu’il ressentait pour être [un « Français musulman »]… émouvant. »

-La Nation

« Les commentaires pleins d’esprit de Mokhtefi mettent en lumière sa vitalité, même au milieu de la destruction et des déchirements….. Son histoire est passionnante…. sa description colorée du caractère de l’époque, du lieu et des gens dans l’Algérie coloniale et de la guerre constitue une lecture captivante, ainsi qu’un contexte pour les relations entre la France et l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui…. Comme le révèlent les mémoires de Mokhtefi, les fantômes de la guerre d’Algérie vivent dans les deux pays. »

-LA REVUE DE MARKAZ, Mischa Geracoulis

« Ce livre merveilleux plonge le lecteur dans la société de l’Algérie musulmane à la fin de la période coloniale, puis dans le mouvement nationaliste anticolonial en pleine évolution, et enfin dans l’Armée de libération nationale (ALN) et son corps de transmissions naissant, en transmettant avec des détails savoureux la saveur particulière de chacun d’eux, tout en racontant le chemin de l’auteur vers la liberté, étape par étape, en transcendant sa condition initiale de Français de seconde zone privé de citoyenneté dans son propre pays. Le récit d’un esprit libre s’il en est, raconté sur un ton extraordinairement engageant, fidèlement rendu par la traduction d’Elaine Mokhtefi, est l’un des meilleurs mémoires de la révolution nationale algérienne – fascinant, émouvant, et un plaisir à lire du début à la fin. »

Hugh Roberts, professeur Edward Keller d’histoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’université Tufts.

« Cette histoire de passage à l’âge adulte suit la transformation d’un jeune garçon en un homme de conviction et d’un pays colonisé en une nation indépendante. Ni édulcorées ni cyniques, les mémoires de Mokhtar Mokhtefi décrivent habilement la lutte des « Français musulmans » pendant la domination coloniale française et la révolution algérienne, tout en laissant entrevoir les paradoxes et les promesses non tenues de l’indépendance. Cette gracieuse traduction du français offre un accès indispensable aux étudiants anglophones en histoire. Ses mémoires prendront certainement une place centrale parmi les autobiographies et les mémoires de l’époque pour son évocation équilibrée et compatissante des tensions du nationalisme et – tout aussi important – pour son exploration de l’éveil politique d’un jeune homme. »

-Elise Franklin, professeur adjoint, Université de Louisville

« J’étais un Français musulman est un récit intensément intime de Mokhtar Mokhtefi sur les huit années qu’il a passées en tant que courrier, opérateur radio et officiel du mouvement d’indépendance algérien [1954-1962]. Il décrit la traversée du désert à pied, les amitiés nouées et les officiers responsables, arrogants et obsédés par le pouvoir. Il y a des querelles majeures et mineures ainsi que des histoires d’amour. C’est l’histoire d’une génération et de sa lutte pour la liberté. Mais Mokhtefi n’hésite pas à faire un bilan sombre de l’avenir. Ce livre, traduit du français par Elaine Mokhtefi, est un récit personnel au jour le jour, moment après moment, qui se dévore d’une traite. »

-Manfred Kirchheimer, cinéaste

« J’étais un musulman français est un document extraordinaire – un témoignage vivant et émouvant de la vie coloniale et de la lutte anticoloniale, raconté avec générosité, éloquence et candeur. Les mémoires de Mokhtar Mokhtefi sont une bête rare, un récit puissant et trop humain d’efforts et de déceptions révolutionnaires, dépourvu de romantisme mais plein de grâce. »

-Ben Ehrenreich, auteur de La voie du printemps et des Carnets du désert.

« Ce mémoire est une histoire écrite en temps réel, intime et fascinante. Pourtant, Mokhtefi ne perd jamais de vue l’importance historique plus vaste de son engagement personnel et les dimensions plus larges, et les dangers potentiels, de la lutte algérienne pour l’indépendance. Un livre à lire par tout étudiant sérieux de la relation embrouillée entre la France et l’Algérie, passée et présente. »

-Andrew Hussey, professeur d’histoire culturelle à l’université de Londres,

et auteur de Speaking East : La vie étrange et enchantée d’Isidore Isou.

« Soixante ans après que l’Algérie a gagné son indépendance de la France, les individus qui ont constitué l’épine dorsale du mouvement de libération restent, à quelques exceptions près, des acteurs anonymes. La publication des chroniques de guerre de Mokhtar Mokhtefi, J’étais un Français musulman : Mémoires d’un combattant de la liberté algérien, fait sortir l’un de ces acteurs – et son entourage – des coulisses pour le faire entrer sur la scène de l’histoire mondiale. Pour ceux qui ne connaissent pas la guerre d’indépendance algérienne, cette fresque historique à la première personne offre un récit captivant de la vie dans l’Algérie coloniale et un récit poignant de la lutte d’une génération pour l’autodétermination. Les lecteurs experts – en particulier ceux qui sont imprégnés de l’histoire de la bataille d’Alger de Pontecorvo – seront frappés par la version des événements de Mokhtefi, qui évite l’épisode peut-être le plus célèbre de la guerre, préférant exposer le quotidien logistique et politique de la guerre rurale. Si les expériences de Mokhtefi semblent bien éloignées de la guerre urbaine spectaculaire d’un Ali La Pointe, son récit de l’une des plus longues luttes de libération du monde est à la fois plus complexe politiquement et, en fin de compte, plus personnel. »

-Lia Brozgal, professeur associé, études françaises et francophones, Université de Californie, Los Angeles.

« L’autobiographie de Mokhtar Mokhtefi occupe une position originale dans le panorama des mémoires de plus en plus abondants des anciens combattants de la guerre menée par le Front de libération nationale (FLN) algérien contre la France entre 1954 et 1962. Pour la liberté de ton, l’irrévérence, la subjectivité assumée, ainsi que pour l’élégance d’un style rapide et précis, l’ouvrage évite tout empressement de narration édifiante ou de théories systématiques ; ce qui en ressort est, en revanche, presque une histoire sociale de l’Algérie à l’époque coloniale. »

-Andrea Brazzoduro, Marie Sklodowska Curie Global Fellow, Université Ca’ Foscari de Venise et Université d’Oxford

« Mokhtar Mokhtefi et moi nous sommes rencontrés et sommes devenus amis au cours de la dernière année de sa vie. Nous avons passé des heures à discuter du manuscrit de ses mémoires ; c’était sa raison d’être. Il avait deux objectifs essentiels : le premier était de rappeler aux jeunes d’aujourd’hui que, sous le colonialisme, on n’était jamais un citoyen, mais un « Français musulman », un être sous-humain, traité comme tel. Son second objectif était de montrer comment l’Algérie indépendante, comme d’autres anciennes colonies, est devenue la continuation de la colonisation, sous la forme d’une dictature. Les colonialistes sont partis mais seront remplacés par des Algériens qui, de fait, ont colonisé leurs compatriotes, et ce n’est pas fini. »

-Amara Lakhous, auteur de Choc des civilisations au-dessus d’un ascenseur de la Piazza Vittorio.

« En lisant les mémoires de Mokhtar Mokhtefi, j’ai eu le sentiment de découvrir mon héritage algérien. Il représentait la promesse d’une appartenance. Il m’a fait voir combien j’avais peu compris le colonialisme, la guerre, le peuple, sa résilience et son humour. Ce fut une aventure à couper le souffle. À travers lui, j’ai ressenti la peur de la persécution, la colère incommensurable contre le colonialisme, l’odeur salée des rues d’Alger, l’atmosphère électrisante de l’indépendance, les rêves d’un garçon et soldat devenu un esprit libre, et les sons du rire et du ravissement. J’étais un Français musulman est la porte d’entrée vers un monde si lointain aujourd’hui, un monde plein de promesses et de fureur, de vie et de joie, de dignité, de passion et d’utopie.

Que ses mots résonnent dans nos cœurs et nos vies. »

-Karim Aïnouz, auteur et réalisateur de cinéma brésilien.

« Mokhtar Mokhtefi raconte à la première personne une page d’histoire intime qui l’a marqué à vie. Il était un soldat de l’Armée de libération nationale au cœur de l’une des plus héroïques luttes anticoloniales du siècle dernier. Les personnalités qu’il fréquente deviendront les idoles de la révolution, les écoliers réciteront leurs exploits, et leurs noms orneront les avenues de l’Algérie indépendante. Mokhtefi décrit ces hommes et ces femmes dans leur réalité humaine – leur grandeur et leur courage mais aussi leurs envolées égoïstes et les luttes de pouvoir qui naissent au lendemain de l’indépendance. J’étais un Français musulman raconte l’histoire de la bataille, non seulement contre le colonialisme, mais surtout pour la libération. Le personnel et le politique se rejoignent pour retracer l’idéal d’émancipation qui garde son actualité et reste à atteindre, en Algérie et ailleurs. »

-Walid Bouchakour,

journaliste algérien, doctorant à l’université de Yale.

« En racontant son parcours personnel de ‘musulman français’ à ‘combattant de la liberté algérien’, Mokhtar Mokhtefi conduit le lecteur, avec franchise et humour, à travers la transition de l’Algérie de territoire colonial à nation indépendante. Sensible aux complexités de la société coloniale et de la lutte nationaliste, les mémoires de Mokhtefi évitent les récits simplistes pour dresser un portrait richement détaillé et nuancé de l’histoire de l’Algérie, ainsi que des hommes et des femmes qui l’ont façonnée au cours de ces décennies charnières. »

-Claire Eldridge,

Professeur associé en histoire moderne, Université de Leeds

« L’histoire des décolonisés est bien connue. Ils naissent par degrés, ils s’éveillent à l’injustice, ils la combattent, et puis ils meurent, assez tôt ou peut-être plus tard, eux ou leurs convictions. Leur récit est la gloire des morts. Sauf qu’ici, c’est un récit de la vie, raconté à sa gloire. Avant la victoire fige la vie et les palpitations de la vie ».

-Kamel Daoud,

auteur de L’enquête Meursault et de Zabor, ou les Psaumes.

« Les mémoires singulières de Mokhtar Mokhtefi sur la guerre de libération de l’Algérie ont quelque chose pour chaque lecteur – un portrait vivant de l’ascension d’un jeune homme à la conscience politique sous le système colonial français, un récit au coup par coup de l’entraînement militaire et des combats qui intéressera beaucoup les historiens. Conteur doué, Mokhtefi communique un amour contagieux de la patrie, mais il se débarrasse fermement des piécettes du nationalisme officiel en décrivant les luttes intestines, les purges internes et les ambitions politiques dans les rangs nationalistes. I Was a French Muslim a été brillamment traduit du français par la personne la plus proche de l’auteur – sa veuve, Elaine Klein Mokhtefi, elle-même écrivain de talent et vétéran de la révolution algérienne. »

-Madeleine Dobie,

Professeur de littérature française et comparée, Université de Columbia

« L’autobiographie de Mokhtar Mokhtefi occupe une position originale dans le panorama des… mémoires d’anciens combattants de la guerre menée par le Front de libération nationale (FLN) algérien contre la France entre 1954 et 1962… Pour la liberté de ton, l’irrévérence, la subjectivité assumée, ainsi que pour l’élégance d’un style rapide et précis, l’ouvrage est aussi une anomalie. »

-Journal of North African Studies

« Fringant et charismatique, Mokhtar Mokhtefi s’est consacré à la libération de son pays, l’Algérie occupée par les Français, pour ensuite devenir un exilé en France, puis aux États-Unis, parce que le gouvernement post-indépendance ne pouvait pas tolérer un homme de son intégrité et de ses principes démocratiques. Au lieu de succomber à l’amertume, à la nostalgie ou à la vanité, sanctuaire de nombreux exilés politiques, il est resté fidèle aux idéaux d’autodétermination et de liberté qui l’avaient conduit dans la lutte de libération. Et à la toute fin de sa vie, il a écrit ces puissants mémoires de ses années révolutionnaires, lyriques dans leur évocation du mouvement d’indépendance algérien, mais profondément conscients des dimensions tragiques de cette histoire. J’étais un musulman français, traduit avec brio par sa veuve, l’écrivain, artiste et militante Elaine Klein Mokhtefi, est plus que la chronique de la vie d’un homme ; c’est l’histoire d’une génération, un bildungsroman de la lutte pour la liberté en Algérie. »

-Adam Shatz, collaborateur de la London Review of Books.

J’ÉTAIS UN MUSULMAN FRANÇAIS

Par Mokhtar Mokhtefi

Traduit par et avec une introduction d’Elaine Mokhtefi

Other Press Hardcover | En vente : 21 septembre 2021

Prix : 26,99 $ | ISBN : 978-1-63542-180-4

J’étais un musulman français par Mokhtar Mokhtefi Lien source J’étais un musulman français par Mokhtar Mokhtefi

Illinois News Live, 17 juin 2021

Etiquettes : Algérie, France, colonisation, Mémoire, Mokhtar Mokhtefi, I was a french muslim, ministère de l’Armement et des Liaisons générales, MALG,