Afghanistant, OTAN, Talibans,

On aurait dit un écho d’un passé colonial. À l’époque, les journaux publiaient des informations alarmantes chaque fois qu’il y avait une révolte de « barbares » contre l’autorité coloniale : les Boxers en Chine, les Mau-Mau au Kenya, les Simbas au Congo. Tous, sans exception, des barbares qui osaient se révolter contre la chrétienté, la civilisation et les droits de l’homme (dans cet ordre précis), imposés par les maitres occidentaux dans les colonies, dans le même temps qu’ils y terrorisaient les populations et y pillaient les matières premières.

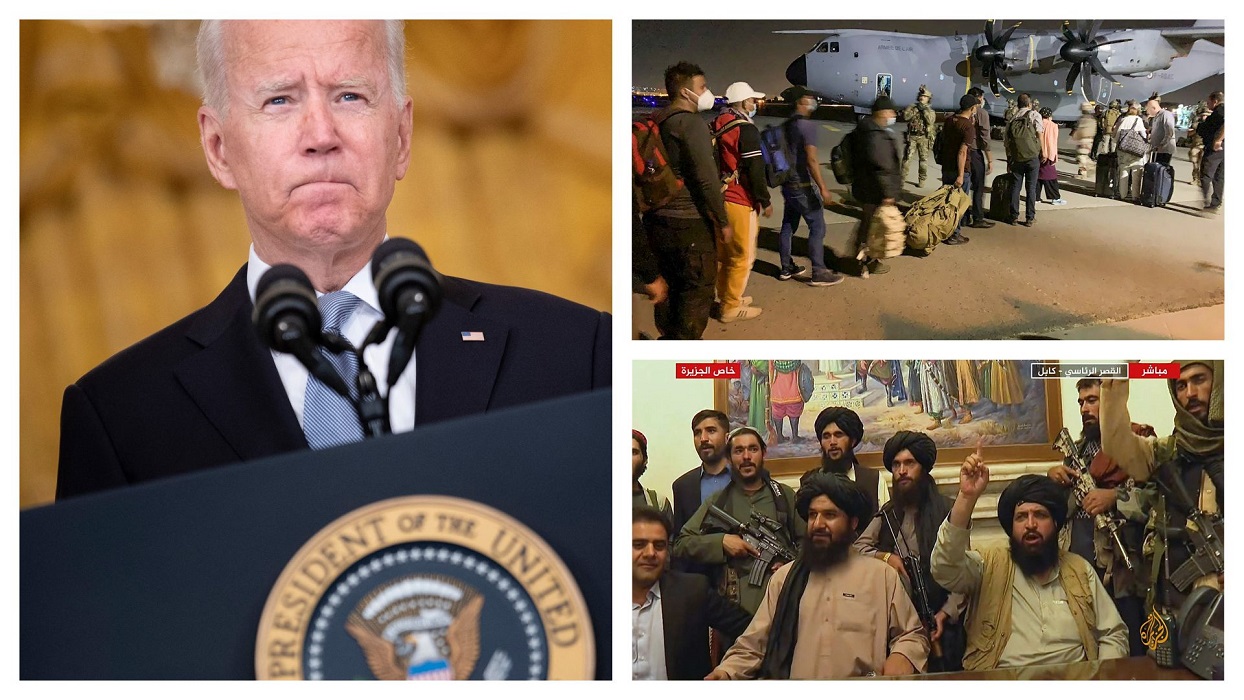

Les titres des infos de la semaine écoulée ont tous été du genre : les fondamentalistes islamistes talibans sont de retour. Les barbares talibans s’emparent des villes l’une ville après l’autre, Kaboul tombe dans leurs mains. Dans un laps de temps d’une dizaine de jours, le régime installé par l’Occident dans ce pays s’est enfui et une armée de 300 000 hommes s’est rendue à une armée de guérilla de quelque 75 000 hommes.

La rapidité des événements a surpris tout le monde. Même si tous ceux qui avaient quelque peu suivi la guerre savaient qu’une défaite de l’Occident était inéluctable. Il y a dix ans, à l’aide de documents secrets, Wikileaks[1] montrait déjà que la résistance des Talibans était en train de gagner et qu’elle était bien répandue dans tous les coins du pays. Matthew Hoh, un capitaine de l’armée américaine qui avait démissionné en septembre 2009 pour protester contre la guerre en Afghanistan, décrivait comme suit la résistance dans ce pays : « La révolte pashtoun est composée d’innombrables groupes locaux. Elle est soutenue par le peuple qui se tourne contre des siècles d’agression contre son pays, sa culture, ses traditions, sa religion. Selon moi, la grande majorité des insurgés ne se battent pas pour le drapeau blanc des talibans, mais plutôt contre la présence de soldats étrangers et contre les impôts et taxes qui leur ont été imposés par un gouvernement non représentatif installé à Kaboul. »[2]

Les États-Unis (EU) et leurs alliés, dont la Belgique, sont en train de subir une défaite historique comparable, sinon plus sévère encore, à la défaite de 1975 contre le Vietcong communiste et les Nord-Vietnamiens.

Exactement comme lors de la retraite honteuse de l’époque, nous entendons de savants professeurs et autres spécialistes expliquer que les Américains commettent une erreur historique en se retirant de la sorte et en abandonnant à leur sort le pays et sa population. Tous les acquis démocratiques, disent-ils, comme les droits de la femme, qui y ont été introduits par l’Occident au cours des vingt années écoulées, risquent d’être perdus. À l’instar du cobalt, du lithium et autres minéraux dont l’Afghanistan regorge, ajoutait sans sourciller ni rougir un spécialiste perspicace.

Et nous sommes naturellement animés de préoccupations humanitaires et nous sommes aussi de grands défenseurs des droits de l’homme, mais cela aussi a ses limitations : ce qui nous intéresse le plus, c’est la façon de pouvoir endiguer ces afflux de réfugiés qui nous arrivent. Et la façon de pouvoir empêcher que le terrorisme reprenne vigueur dans nos pays, maintenant que les talibans sont de retour au pouvoir. Et, ici, on oublie de mentionner que c’est précisément la guerre contre l’Afghanistan qui a déclenché bien plus d’attentats en Europe que ce ne fut jamais le cas dans la période antérieure.

À propos des droits de la femme

En ce qui concerne les commentaires humanitaires sur l’Afghanistan, je me demande pourquoi cette même coalition occidentale qui avait envahi l’Afghanistan, allait, deux ans plus tard, balayer également l’Irak de la carte, alors qu’on y respectait bel et bien les droits de la femme. On se demande pourquoi un pays comme l’Arabie saoudite, qui foule au pied ces mêmes droits de la femme, fait toujours partie du cercle de nos proches amis. Pourquoi permettons-nous que la population palestinienne de Gaza soit enfermée dans une prison à ciel ouvert, sans eau ou électricité à suffisance : n’y a-t-il pas là des femmes et des enfants aussi ?

Ou cette réflexion, également : les droits de la femme en Occident ont-ils jamais été arrachés grâce à l’intervention d’une puissance étrangère ? Notre pays a-t-il été bombardé afin d’être forcé d’accorder aux femmes le droit de vote en 1948, ou d’y permettre aux femmes d’ouvrir un compte bancaire sans l’accord de leur mari, un droit qui ne leur a été accordé qu’en 1976 ? La France a-t-elle été bombardée parce que, jusqu’en 1965, les femmes ne pouvaient pas y avoir un emploi sans le consentement de leur mari ? Ou veut-on nous dire que les femmes afghanes sont une fois pour toutes plus arriérées que les femmes occidentales ?

On oublierait presque pourquoi tout cela a commencé il y a vingt ans

La déclaration de guerre des EU à l’Afghanistan en 2001 n’avait strictement rien à voir avec le fait d’apporter la civilisation ou avec les droits des femmes ou des enfants. Mais tout à voir avec la vengeance de l’Occident en raison des attentats de New York, le 11 septembre 2001. Une vengeance exercée contre l’un des pays les plus pauvres de la planète. Une vengeance contre une population de quelque 28 millions d’humains. Contre cette guerre, les talibans ont tenté de se défendre par tous les moyens. Tels qu’ils sont décrits dans le livre « My Life with the Taliban » (Ma vie avec les talibans) d’Abdul Salam Zaeef, l’ambassadeur afghan des talibans au Pakistan.

L’Amérique avait désigné Osama Bin Laden, qui se trouvait en territoire afghan, comme responsable des attentats de New York. À l’époque, la chasse à Bin Laden avait cours depuis quelques années déjà. Les attentats de 1998 contre les ambassades des EU à Nairobi et en Tanzanie avaient valu à Bin Laden une place bien en vue sur la liste américaine des « 10 most wanted » (les 10 personnages les plus recherchés). Après ces attentats, le président de l’époque, Bill Clinton, avait fait tirer des roquettes sur l’Afghanistan et de lourdes sanctions économiques avaient été imposées au pays. Les EU exigeaient la livraison d’Osama Bin Laden. Il n’existait pas d’accord d’extradition entre les EU et l’Afghanistan et, par conséquent, le gouvernement des talibans répondit à la demande américaine en trois points.

Un. Si les EU peuvent prouver qu’Osama Bin Laden est responsable des attentats, ils doivent dans ce cas déposer ces preuves auprès de la Cour suprême de justice en Afghanistan. Si ces preuves sont réelles, Bin Laden sera châtié selon la charia islamique.

Deux. Si la chose n’est pas acceptable pour les EU, du fait qu’ils ne reconnaissent pas l’État islamique de l’Afghanistan, ce dernier propose alors de désigner trois procureurs de trois pays islamiques et de le juger dans un quatrième pays islamique. L’Amérique pourra y plaider sa cause contre Bin Laden. Si celui-ci est déclaré coupable, il sera condamné pour ses actes criminels.

Trois. Si cela aussi est inacceptable aux yeux des EU, l’Afghanistan promet alors de priver Bin Laden de tous les moyens le mettant en mesure d’avoir quelque portée à l’étranger et de lui permettre de ne mener qu’une simple existence de réfugié en Afghanistan.

L’Amérique allait balayer de la main ces trois propositions et elle exigea la livraison inconditionnelle de Bin Laden. Il n’y eut même pas de contre-proposition de désigner un tiers pays qui aurait pu juger Bin Laden. Pas plus que l’option de la Cour internationale de justice à La Haye ne s’avéra acceptable pour les EU. Cette position américaine était inadmissible, pour les talibans. Ils déclarèrent à juste titre que cela signifierait que les EU auraient les coudées franches pour faire extrader n’importe qui dans le monde entier. Et que le point de vue des EU signifiait que, selon eux, il n’existait pas de justice dans le monde islamique et que ce dernier n’était pas en mesure de protéger les droits du peuple et de sanctionner les criminels.

Après les attentats contre les ambassades, le ministère afghan des Affaires étrangères écrivit, dans une lettre adressée à l’ambassade des EU au Pakistan que « l’Afghanistan n’a pas l’intention d’infliger des torts aux EU, ni maintenant, ni non plus à l’avenir. Nous ne soutenons pas d’agression contre les EU sous quelque forme que ce soit et nous empêcherons également quiconque d’utiliser le territoire afghan en vue d’une telle agression. » Cela ne servit à rien.

Puis il y eut les attentats de New York, le 11 septembre 2001

Après les attentats de New York, les autorités afghanes organisèrent le plus vite possible une conférence de presse et elles condamnèrent les attentats dans un communiqué officiel : « Au nom de Dieu le bienfaisant et le miséricordieux, nous condamnons on ne peut plus sévèrement ce qui s’est passé aux EU contre le World Trade Center et le Pentagone. Nous partageons le deuil de tous ceux qui ont perdu des êtres chers lors de ces attentats. Tous ceux qui en sont responsables doivent être traînés devant la justice. Nous voulons que justice soit faite et nous demandons à l’Amérique d’être patiente et prudente dans les actions qu’elle a l’intention d’entreprendre. » En effet, les talibans avaient rapidement compris déjà qu’ils allaient de retrouver dans le collimateur des EU. Même si le principal dirigeant des talibans, le mollah Mohammad Omar, avait à l’époque un avis différent sur la question. Il estimait qu’il n’y avait que « 10 pour 100 de chances que les EU aillent plus loin que des menaces » et que « une attaque était improbable ». Et que l’Afghanistan, exactement comme en 1998, devait attendre des preuves contre Bien Laden pour entreprendre plus avant des actions contre lui.

L’ambassadeur de l’Afghanistan au Pakistan adresse au nom de talibans une lettre à Bush et à la Maison-Blanche dans laquelle il expliquait à quel point la situation était dramatique dans le pays, après vingt ans de guerre incessante et de lutte interne. Et comment la population était confrontée à la faim, à la sécheresse et aux flux de réfugiés : « Nous avons tout perdu au cours de la guerre. Nous n’avons pas de pouvoir politique ou économique. Nous ne voulons plus combattre et nous ne disposons plus non plus de la force pour le faire. Nous demandons le dialogue, pas la guerre. »

Rien n’y fit.

L’opération « Enduring Freedom » (liberté immuable)

Les EU ne voulaient absolument pas d’une action policière ou juridique en vue d’arrêter et de juger les auteurs des attentats de New York. Ils voulaient assouvir leur vengeance, et tout de suite, encore. Ils ne se contentaient plus de la seule extradition de Bin Laden, mais ils voulaient également un accès illimité à n’importe quel endroit de l’Afghanistan en vue de faciliter les opérations de recherche de l’armée américaine. De plus, le gouvernement taliban devait démissionner et une large coalition qui respectait les droits des citoyens et ceux des femmes devait reprendre le pouvoir.

Le 7 octobre 2001, sous le nom de « Operation Enduring Freedom », une monstrueuse coalition dirigée par les EU envahit l’Afghanistan. Selon l’Otan, il s’agissait de « l’une des plus grandes coalitions de l’histoire, composée de 130 000 soldats en provenance de 50 pays, soit de l’Otan, soit alliés ».[3] Ce qui devait être une guerre éclair pour éliminer Al Qaida et renverser les talibans qui lui avaient prêté le couvert, allait se muer en une guerre longue de vingt ans.

Une guerre que l’Otan, sous la direction des EU, pensait gagner grâce à sa supériorité technologique, en effectuant des bombardements massifs à l’aide d’avions et de drones, en s’enfermant dans des bases militaires coupées de la population et d’où elle lancerait ses attaques. Tout cela alla de pair avec des arrestations de masse et la torture des détenus dans la base militaire de Bagram, suivies de l’ouverture du camp de torture de Guantanamo, à Cuba, destiné à quelque huit cents musulmans afghans et internationaux accusés de terrorisme. Les talibans échappèrent en grande partie aux bombardements et aux arrestations en se repliant sur un territoire frontalier au Pakistan. En 2009, les EU obligèrent le Pakistan d’évacuer ce territoire et d’enfermer ainsi quelque 250 000 personnes dans des camps de réfugiés. Et c’est ce qui arriva, effectivement. Une mesure qui ne fit qu’accroître encore la haine parmi la population. Entre-temps, en Afghanistan, les vieux talibans qui s’étaient réfugiés au Pakistan au cours des vingt années écoulées avaient été renouvelés par de jeunes combattants, qui se déplaçaient parmi la population campagnarde comme des poissons dans l’eau. Ils opéraient comme une armée de guérilla, y compris en effectuant dans attentats meurtriers dans les villes aussi. Même s’il n’y a aucune comparaison entre les idéologies, écrivait Tariq Ali dans The Guardian en 2012, ils opéraient exactement comme les armées de guérilla vietnamienne, chinoise ou cubaine, de la même manière que Giap, Mao ou Che Guevara.

Le coût humain et financier de la guerre fut horrible. Selon l’un des instituts de recherche sur la guerre, entre 218 000 et 241 000 personnes perdirent la vie en conséquence directe de ces 20 années de guerre.[4] Sept ans après le début de la guerre, Oxfam écrivit que les EU « avaient dépensé 65 000 dollars par minute pour vaincre les talibans ».[5] Le coût de la guerre allait s’élever à quelque 2 000 milliards de dollars. Et, pendant toutes ces années, 60 pour 100 de la population afghane des campagnes fut sans travail.

Pas d’enquête sur les crimes des « porteurs de civilisation »

Prenons quelques exemples venus de la province de Kunduz. Peu de temps après l’invasion américaine en 2001, les guerriers talibans se rendirent aux troupes américaines et au général Rashid Dostum.

Ce dernier devint plus tard le premier vice-président de l’Afghanistan et, plus tard encore, maréchal de l’armée sous l’actuel président Ghani. Dostum fit alors enfermer les prisonniers talibans dans des containers métalliques. La majorité des 2 000 prisonniers étouffèrent et ceux qui avaient survécu furent abattus sans autre forme de procès.[6] Huit ans plus tard, à Kunduz également, les avions de la coalition larguèrent des bombes sur une foule de personnes qui transvasaient de l’essence de deux camions-citernes immobilisés près d’un passage de rivière. Au moins 142 civils furent brûlés vifs.[7] En 2015, toujours à Kunduz, un hôpital dirigé par Médecins sans frontières (MSF) fut complètement pulvérisé par des tirs en provenance d’un navire de guerre américain. Au moins 42 patients et membres du personnel médical perdirent la vie et de nombreuses autres personnes furent blessées.

Le 11 mars 2012, le sergent américain Robert Bales massacra deux familles afghanes, 16 personnes en tout, dans les villages de Balandi et d’Alkozai dans le sud de l’Afghanistan. Après cela, il incendia les corps. Sumad Khan, un fermier afghan, perdit 11 membres de sa famille, dans cette tuerie : sa femme, quatre gamines de deux à six ans, quatre fils de huit à douze ans ainsi que deux proches parents.[8] Je ne connais pas les noms de ces enfants afghans. Et il est probable que nous ne les connaîtrons jamais.

Pour rappel, la complicité belge

Avant que la guerre ne commence, l’ambassadeur afghan au Pakistan s’était plaint de l’attitude arrogante de l’ambassadeur belge : « J’ai un bon contact avec tous les ambassadeurs », écrit-il. « Seuls, les ambassadeurs d’Allemagne et de Belgique sont impolis, brutaux et arrogants. Tous deux n’avaient que des préjugés à notre égard et la question des femmes était la seule chose dont ils voulaient discuter. » En 2008, après sept années de participation à la guerre en Afghanistan, la Belgique décida d’encore y accroître son engagement. À la Chambre des députés, le ministre de la Défense de l’époque, De Crem, répondit ce qui suit aux critiques prudentes des partis Écolo / Groen et des socialistes flamands : « Vous êtes isolés. Vous vous situez dans le camp d’Osama Bin Laden et de ses amis les poseurs de bombes et les violeurs. Vous êtes des alliés objectifs de ces poseurs de bombes et de ceux qui coupent les oreilles des filles lorsqu’elles veulent aller à l’école. Vos propos sont déraisonnables et sans respect pour les soldats belges qui sont présents là-bas. » Le 28 janvier 2011, on pouvait lire dans le quotidien Le Soir : « En trois ans, entre la période Flahaut (PS) et la période De Crem (CD&V), le nombre total de militaires belges en Afghanistan a augmenté, passant de 360 à 626. »

Du 6 au 8 octobre 2013, sous la direction du ministre de la Défense et de quelques généraux, une délégation composée de membres des partis CD&V, CDH, MR, Open VLD, N-VA, Écolo / Groen, PS et Vlaams Belang rendait visite aux soldats belges en Afghanistan. Cette visite parlementaire se terminait par un discours d’un représentant du Vlaams Belang : « Le président de la Commission, Monsieur Filip De Man (Vlaams Belang) s’est adressé aux militaires belges au nom de toute la délégation. Il a exprimé son admiration pour le professionnalisme avec lequel les soldats exécutent leur mission et les a remerciés pour cette visite mémorable. Il a insisté sur le fait que, selon l’adage ‘une image en dit davantage que mille mots’, une visite aux troupes en opération est très enrichissante pour une profonde compréhension du contexte local. »[9]

Au cours des mois et des jours qui ont précédé le retrait américain, tous les militaires européens encore présents ont quitté l’Afghanistan en toute discrétion, sur la pointe des pieds, pourrait-on dire. Associated Press (AP) a publié une liste d’un genre que nous ne sommes absolument pas habitués d’avoir sous les yeux. Cette liste est établie comme suit : « Ont quitté l’Afghanistan : l’Allemagne, la Pologne (33 000 Polonais y ont combattu au cours des 20 années écoulées), la Roumanie, l’Italie (53 soldats tués, 723 blessés), la Géorgie, la Norvège, le Danemark, l’Estonie et les Pays-Bas. L’Espagne s’en est allée le 13 mai, la Suède le 25 mai, la Belgique le 14 juin. De même, le Portugal, la Tchéquie, la Slovénie, la Finlande, l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Luxembourg ont rappelé leurs petits contingents. »[10]

Quel épilogue honteux pour une monstrueuse coalition constituée en vue d’une guerre criminelle !

Notes

[1] https://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010

[2] https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jul/30/no-secret-pakistan-taliban

[3] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm

[4] https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2021

[5] https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2008/02/27/poverty-pushing-youth-arms-taliban

[6] https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/warlord-abdul-rashid-dostum-back-in-the-fray-as-taliban-overwhelm-afghan-north/articleshow/8526930

[7] https://www.wsws.org/en/articles/2021/08/10/pers-a10.html

[8] https://kifkif.be/cnt/artikel/van-oslo-utoya-tot-toulouse-montauban-de-horror-van-de-oorlog-haalt-europa-2315

[9] http://www.pieterdecrem.be/index.php

[10] https://apnews.com/article/europe-afghanistan-health-coronavirus-pandemic-9c1c4f5732c032ba85865aab0338a7a3

Luk Vervaet, De monsterlijke Taliban en wij.

Article traduit du néerlandais par Jean-Marie Flemal

Source: le blog de Luk Vervaet