Maroc, monarchie alaouite, histoire, protectorat, France, Lyautey,

Le Makhzen maintient une vieille antienne contre le peuple Marocain ! Elle dit : « En vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent, et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c’est ainsi qu’ils agissent.. Qur’an (S. 27-34)

Du point de vue religieux, le principe monarchique par un système de l´héritage du pouvoir personnel est incompatible avec l’islam surtout avec l’incorporation d’un régime de gouvernance aux valeurs décadentes non islamiques, la corruption des esprits ou l’occidentalisation des mœurs dépassant le seuil de l’admissible.

En revenant tout simplement au système féodal marocain «Makhzen» juste une survivance et une friperie automatisée, qui datait de bien avant l’époque coloniale et convenait à une société tribale et féodale et en lui donnant aujourd’hui une forme moderne. Le système «Makhzen» reposait sur le principe que les serviteurs du monarque, caïds, chefs des tribus, gouverneurs des provinces imposés dans une société moderne, dirigent «le peuple»par procuration royale, ce concept ne peut qu’engendrer une corruption démesurée, sans compter sur quelques autres particularités du système inspiré par des conseillers juifs avec un axiome de base «Diviser pour régner».

Ce qui est triste pour le système du Makhzen, c’est que tout un peuple qui est loin de partager les options de ces laquais crapuleux, sombrer dans une aventure effrayante, historiquement le régime du Makhzen Marocain s’est servi du Sahara Occidental pour régler ses problèmes intérieurs, comme dérivatif alors que la révolte sociale grondait dans tout le territoire Marocain.

Si on se raccroche à Donald Trump et aux dirigeants sionistes, qui ont changé le cours de ces mêmes projets de cinglés, pour venir jouer au troc avec un territoire autonome, pas encore décolonisé. Une vieille revendication marocaine et qui se trouve exaucée d’où le troc de Donald Trump : les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, disputé par le Front Polisario ; en échange, le Maroc reconnaît Israël pleinement et normalise ses relations et établit des liens de coopération…

C’est qu’on y voit un exemple qui pourrait servir d’échappatoire au régime du Makhzen, mais aujourd’hui, capituler devant l’arrogance juive n’est pas une solution. C’est trahir les générations futures du peuple Marocain, c’est agaçant, le fait sioniste persiste, ce gredin, sale voyou de l’histoire. Du coup le Makhzen pense qu’une aide d’Israël serait plus utile que des imprécations à distance dans la colonisation du Territoire Sahraoui qui n’en finissent pas de se déliter et de se rapprochent du Palais Royal.

L’Etat Sioniste d’Israël et tous ses propagandistes dans le monde occidental, y compris au Maroc, se rendent coupables envers les Palestiniens d’un génocide sournois, mais réel parce qu’ils anéantissent leur personnalité. Ils réduisent les Palestiniens, par leur propagande médiatique à une masse impersonnelle au sein de laquelle il est impossible de discerner l’âme de personnalités fortes et puissantes, représentatives de leur peuple.

Cela explique l’impuissance du système marocaine, qui entrevoit la possibilité d’échapper à une certaine domination en s’ouvrant un peu plus aux Palestiniens, mais il se voit rappeler à l’ordre au moindre pas dans cette direction par l’utilisation de la question Sahraouie, des problèmes sociaux, voire sociétaux catastrophiques internes au Maroc.

D’être conscient du sens de l’Histoire quelques vérités à ne pas oublier, une méconnaissance de l’histoire est présente chez certains marocains, qui propagent selon le très officiel manuel d’histoire le mythe du Royaume du Maroc qui existerait depuis 11 siècles.

Selon les livres d’histoire, le Maroc au début du XVIIe siècle, était morcelé en plusieurs petits États indépendants. La dynastie régnante des Saadiens est en déclin et le royaume n’a plus d’autorité centrale. Au Tafilalet, dans le sud-est, les descendants de Hassan Addakhil, les Alaouites, se distinguent en défaisant deux puissantes confréries : la zaouïa d’Illigh, qui contrôle le Souss et le Drâa, et celle de Dila, qui tient le nord et est sur le point de s’emparer de Fès.

Moulay Ali Chérif, 7e descendant de Hassan Addakhil, est promu chef de la famille et devient le nouvel homme fort du Tafilalet. Ce dernier est décrit par les hagiographes comme un “lion magnanime, le pôle de tous les chevaliers de l’islam, le brave audacieux, le lion hardi, le grave, le pieux, l’éclaireur de la milice des guerriers de la foi, le glorieux des glorieux”.

Malgré ces qualificatifs élogieux, Moulay Ali Cherif n’arrive pas à étendre son pouvoir aux autres provinces du Maroc et abdique en faveur de son fils, Moulay Mohammed. Ce dernier, que les historiens dotent d’une puissance physique hors du commun, multiplie les guerres contre les tribus voisines. L’une d’entre elles, la zaouïa d’Illigh, prend en otage son père, Moulay Ali Chérif. Il sera finalement libéré en 1640 par son fils, qui sera proclamé sultan du Tafilalet et régnera sous le nom de Mohammed 1er.

Fils de Moulay Ali Chérif, Moulay Ismaïl doit batailler dur contre plusieurs de ses frères pour asseoir son pouvoir sur le trône du Maroc. Une guerre civile fratricide qui s’achève par une victoire définitive.

Si Moulay Ismaïl choisit Mekhnès pour capitale, ce n’est pas seulement pour son climat qu’il affectionne tout particulièrement, mais surtout pour en faire “la Bourse” du commerce des esclaves. “C’est Moulay Ismaïl qui décide, pour des raisons politiques et surtout économiques, de regrouper à Meknès, la nouvelle capitale, tous les captifs pris en mer ou sur les côtes européennes”, écrit Ahmed Farouk, chercheur rattaché à l’Institut méditerranéen à Paris.

C’est que le Sultan Moulay Ismaïl contrôle l’ensemble du circuit des captifs, en commençant par une flotte de corsaires basée à Salé, qui fut cinquante ans auparavant la “république des corsaires”, et c’est cette flotte qui l’approvisionne en esclaves chrétiens. La vente de captifs détenus dans les geôles du sultan constitue une ressource non négligeable pour le Makhzen.

De nombreuses ambassades et missions religieuses européennes sont envoyées à Mekhnès pour négocier leur rachat. Parmi elles, les Pères de la rédemption, religieux de l’ordre de la Trinité ou de l’ordre de la Merci, fondés pour le rachat des captifs, avaient effectué plusieurs voyages au Maroc et “doivent négocier avec le sultan, et uniquement avec lui”, précise Ahmed Farouk. Le sultan Moulay Ismaïl est présenté par plusieurs historiens, contrairement à la version officielle, comme un souverain ayant des penchants sadiques. Il aurait tué 127 détenus de ses propres mains, selon l’historien Henri Terrasse.

Le sultan Moulay Ismail, un père le plus prolifique de la famille des Alaouites, est considéré comme le véritable fondateur de la dynastie alaouite. Ce mégalomane avait mis sa main sur le Maroc pendant cinquante-cinq ans : un record de longévité pour un monarque absolu. Mais, ce dictateur, qui ne tarda pas à se voir affublé du surnom de l’ «Assoiffé de sang», détient un autre record selon le Guinness Book : celui d’avoir engendré 888 enfants.

Mais cela est-il seulement possible ou est-ce une pure légende ?

L’entrée des Français au Maroc avait été facilitée par une guerre fratricide. Le Sultan Moulay Abdelaziz nommé par ses détracteurs de “sultan des Européens”, avait du mal à maintenir son autorité intacte. Le 16 août 1907, son frère aîné Moulay Hafid, est proclamé sultan à Marrakech grâce à l’appui des grands caïds, dont Madani El Glaoui, grand frère de Thami, le futur pacha de Marrakech. Le 4 janvier 1908, c’est au tour de Fès de se révolter contre Moulay Abdelaziz et de se rallier à Moulay Hafid. Mais le sultan refuse d’abdiquer et rejoint Rabat, alors sous contrôle européen. Ses adversaires le raillent et le traitent de sultan des “enclaves européennes posées sur le littoral”. Mais le Sultan Moulay Abdelaziz, tenace, continue à résister et réussit à réunir une Mahalla pour combattre l’armée de son frère, autoproclamé sultan du Djihad.

Par une après-midi suffocante, un 19 août 1908, les deux armées se rencontrent à Tamelelt, une petite localité proche de Kelâat Sraghna. La bataille ne dure pas plus d’une journée et le sultan Moulay Abdelaziz est battu à plate couture par son frère. Cette dernière défaite militaire devait sonner le glas du règne du jeune sultan. D’ailleurs, toute l’élite marocaine ainsi que les Européens présents au Maroc prennent acte de l’issue de la bataille. Mais, contre toute attente, le sultan Moulay Abdelaziz ne s’avoue pas vaincu. Le lendemain de sa défaite, il est à Casablanca et s’apprête, dans une dernière tentative désespérée, de rejoindre Settat pour rassembler une nouvelle armée.

Alfred G. Paul Martin, un officier-interprète français de l’armée d’Afrique, écrit à ce sujet : “Il (Abdelaziz) n’avait plus rien, il sollicita tout : de l’argent, des armes, des hommes”. Une dernière tentative couronnée d’échec. Le sultan défait se réfugie finalement à Tanger où il finira sa vie. Ironie de l’histoire, son frère le sultan Moulay Hafid mourra, lui, en France où il a vécu en exil après 1912.

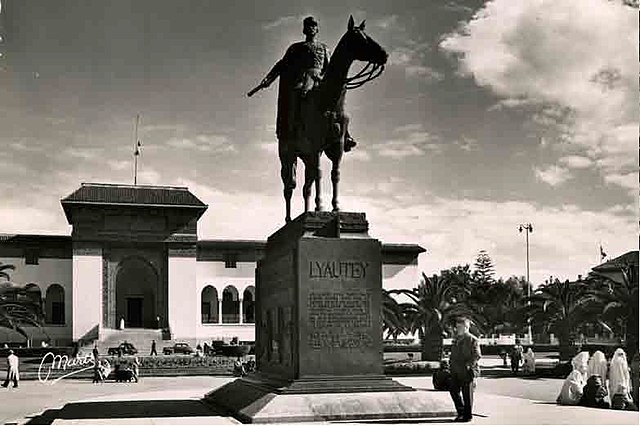

Le 30 mars 1912, Moulay Hafid signa le traité de « protectorat » de Fez, qui consacrait officiellement l’occupation Française du Maroc par l’instauration d’un « Protectorat » placé sous la direction du Commissaire Résident Général français, pourvu des pouvoirs du gouvernement français. C’est au nom de ce pouvoir que le maréchal Lyautey va détrôner Moulay Hafid qui a signé ce traité, pour désigner Moulay Youssef à sa place!

Le maréchal Lyautey entend ainsi renforcer sa monarchie coloniale et la confectionner à sa guise! Le nouveau Sultan du Maroc ainsi que tous ses héritiers alaouites qui l´ont suivi, jusqu´à Mohamed V ne font alors que signer tout ce que prépare l´autorité de l´occupation.

Cette dépendance politique est encore en application dans le Royaume du Maroc d’aujourd’hui. Pour le peuple marocain, le traité de « Protectorat » était un acte de vente.

18 novembre 1927 Mort du Sultan Moulay Youssef, Les Français imposent comme Sultan son 3ème fils Mohammed Ben Youssef, âgé de 17 ans, jugé trop libertin et censé être plus larbin.

Le sultan Moulay Youssef qui a régné sur le Maroc de 1912 à 1927 avait rendu visite le 18 juillet 1926 au maréchal Lyautey dans sa résidence à Thorey. Le futur Roi Mohammed V, ne manque jamais de venir saluer le Maréchal lorsqu’il se déplace en France ou lors de ces visites à la Station thermal de Vittel. En 1934, dernière visite du Sultan, il est accompagné du jeune prince héritier, le futur Roi Hassan II.

Pour renforcer leur contrôle sur le Maroc, les autorités françaises renversent le sultan Mohammed Ben Youssef, considéré comme trop nationaliste et trop mou lors des émeutes de 1952. Cette décision est supportée par El Glaoui, un riche entrepreneur marocain, allié des Français, qui descend des collines vers Rabat à la tête de cavaliers berbères. Le 20 août 1953, Mohammed Ben Youssef déchu, est envoyé en exil en Corse, puis à Madagascar. Il est remplacé par Mohammed Ben Moulay, un dirigeant âgé et faible que la population considère comme un usurpateur. Car le Protectorat veillait et les Français y ont exporté la règle de primogéniture qui avait, malgré quelques bavures, fait merveille chez eux pour appesantir le pouvoir royal et briser toute résistance populaire et aristocratique à l’État fiscal qu’il voulait absolument puissant et personnel, reposant sur une bourgeoisie avide qui deviendra une ruche d’essaims coloniaux et expansionnistes!

La France par conséquent n’avait occupé et soi-disant restitué à lui-même qu’un petit Maroc amoindri par l’impérialisme colonial.

L’histoire du Royaume du Maroc démontre que ce sont les sultans alaouites, qui ont exploités pleinement les richesses du peuple Marocain. Ils ont soumis les populations au colonialisme et ils ont ouvertement et officiellement fait appel aux puissances coloniales pour qu’ils soient protégés des révoltes du peuple marocain ou mieux encore pour vaincre leurs querelles et guéguerre fratricides pour le maintien du trône.

Les paysans Marocains n’avaient jamais accepté la présence alaouite, et ils avaient que très de moyens de se défendre. Ils ont toujours refusé l’établissement d’un système « monarchique » tout à fait étranger et contraire à l’esprit de l’Islam. Les Alaouites constamment repoussés useront de leurs malheureuses troupes égarées dans une sale guerre en les envoyant à l’assaut des résistants pour tenter d’affirmer leur pouvoir personnel autocratique et illégitime.

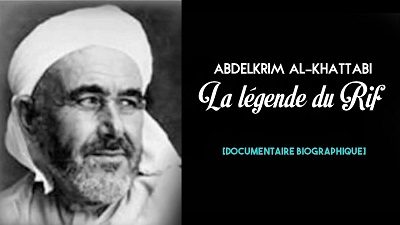

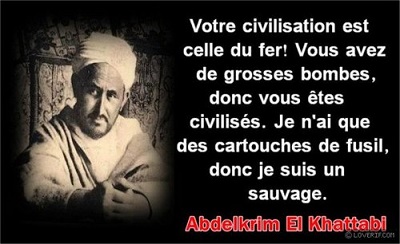

Les paysans du peuple Marocain fermement motivées, ne rompront jamais compte tenu du passé révolutionnaire du peuple marocain qui a des antécédents résistants dans la mémoire collective comme l’extraordinaire épopée de la République du Rif, sous la direction d’Abdelkrim El Khattabi dans sa lutte contre l’Espagne et le France de 1921 à 1926.

Totalement falsifiée par la propagande mensongère du régime dictatoriale stupide l’histoire du Royaume du Maroc contemporain demeure méconnue des Marocains, au point de devenir un ensemble de grandes énigmes et de nombres évènements importants de l’histoire du Royaume du Maroc sont restés trop longtemps tabous par un régime du Makhzen féodal.

Le Maroc est celui de tous les paradoxes. Il est enlisé par une tension sociale extrême (soulèvement du Rif, en 2017, plusieurs centaines de manifestants ont été condamnés, pour certains à vingt ans de prison ferme), un taux de chômage urbain de l’ordre de 40 pour cent et des décennies d’absolutisme monarchique. Au point que se pose de manière lancinante la question de son abdication en faveur de son fils, âgé de 17 ans.

De surcroît, le royaume chérifien, un pays «patrimonialisé» est au bord de l’apoplexie, pour reprendre l’expression la plus courante en pareille situation, en proie à une ébullition permanente, conséquence de l’autoritarisme du Makhzen, de l’arbitraire, du népotisme et de la corruption qui y règne.

Dans l’histoire du Royaume du Maroc, les différents Sultans n’ont rien apporté à la population, sauf la dépossession des richesses et surtout l’humiliation de la femme Marocaine pour en avoir posséder des dizaines, des centaines et même des milliers en vue de garnir leur harem, cette attitude des Sultans ne peut que qualifier le régime du Makhzen de féodal qui nie toute personnalité ou aspiration outre que celle du Sultan.

La grande faute du Marocain, c’est de ne pas accepter de mourir, d’être fier de son origine, de son passé, de ses croyances etc. Dans cet optique, nous sentons bien la haine et la hargne de ses figures de cire du Makhzen qui s’arrogent le droit de ce qui doit être dit ou pas, de ce qui est correct ou pas, de s’asseoir comme il se doit, et de répondre toujours dans un langage déjà codé et rodé depuis des décennies, leurs objectifs était de servir une puissance étrangère et de se gaver sur le dos du peuple Marocain.

Source : Islam, une voie de vérité, 29/01/2022

#Maroc #Monarchie_alaouite #Makhzen #Protectorat #