Topics : Maroc, Sahara Occidental, Front Polisario, RASD, Union Africaine,

Loin de céder à la tentation d’une analyse polémique des plans historiques, juridiques et politiques de la question du Sahara, contentons-nous d’apporter un éclaircissement objectif sur cette question à partir de faits simples, constatables à la fois indiscutables et inéluctables.

Ainsi, en s’appuyant sur la véracité des faits, des témoignages et des situations de terrain, cet article a pour but de démasquer ceux qui, penchant, comme à leur habitude, vers la désinformation, estiment qu’il serait bon d’essayer une autre fois , utilisent la manipulation et la falsification des faits pour atteindre leurs objectifs dépourvus de toute forme de légitimité.

En premier lieu, il faut souligner qu’une lecture attentive et objective de la longue histoire diplomatique du Maroc montrera, sans aucun doute, que l’un des sacro-saints principes de sa politique étrangère a toujours été la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autrui ., encore moins lorsqu’il s’agit de grands pays amis connus sur la scène internationale pour leur esprit de justice, leur rationalité et leur participation active au système des Nations Unies.

Prétendre qu’en exposant à ses partenaires, sa vision, sa position et ses arguments concernant son intégrité territoriale, sa souveraineté et son unité nationale, le Maroc se mêlerait des affaires intérieures d’un autre pays souverain et ami est le comble du populisme bon marché. de la volonté préméditée et malade de manipulation et de l’incohérence totale, absolue et absurde.

1-Question du Sahara : Genèse, mensonges et falsifications

Afin d’évaluer équitablement les différents éléments spécifiques de ce conflit, il ne faut pas perdre de vue la question dans son ensemble. Les nationalistes algériens, pendant la guerre de libération, ont exigé le rattachement des territoires sahariens et des territoires restants du Sud à l’Algérie, ce que la France leur a accordé.

De leur côté, les nationalistes marocains ont longtemps revendiqué les territoires sahariens occupés par l’Espagne, la région du Cap Juby et le Sahara espagnol, comme faisant partie intégrante du Maroc. Mais lorsqu’il s’agit de négocier l’indépendance, et contrairement à ce que fait la France, l’Espagne franquiste préfère ne le faire que dans la zone nord du protectorat, en conservant les territoires d’Ifni, Tarfaya, Saquiat el Hamra et Río de Oro (Sahara occidental). ), même au risque de la guerre qu’il dut endurer, en 1957, contre l’Armée de libération du Maroc et qui l’obligea à rentrer à Tarfaya en 1958, obtenant un délai pour prolonger son contrôle du Sahara occidental.

Plusieurs historiens et analystes espagnols ont conclu que le Sahara occidental aurait dû être incorporé au Maroc en 1958 après la guerre d’Ifni, comme cela a été fait avec la zone contiguë de Tarfaya. Mais cela n’a pas été fait en raison de la pression de Carrero Blanco, et ce qui a suivi a été une série d’erreurs politiques. Il était également indiqué dans les mêmes analyses que la dette que l’Espagne a contractée envers le Sahara et les Sahraouis était celle de n’avoir pas su préparer son rattachement au Maroc au moment de la décolonisation.

D’autre part, il convient de rappeler ce qu’un général et historien militaire espagnol tel que Ramón Salas Larrazábal a écrit dans « Le protectorat d’Espagne au Maroc », éditorial Mapfre, Madrid 1992 :

« Nous avions sans doute tort, en essayant de prolonger au Sahara, une présence qui était déjà gênante. Nous avons dû accepter la suggestion d’Eisenhower de mai 1956 et remettre toute notre Afrique de l’Ouest au Maroc. Si lorsque le LAB s’est infiltré dans l’AOE d’alors, avant la provincialisation, nous en aurions profité pour nous retirer, le problème du Sahara n’existerait pas parce qu’il ne se serait jamais posé, et si nous n’avions pas insisté pour créer un État satellite autonome, le POLISARIO resterait sans précédent ».

De plus, pour Franco, l’africaniste, qui a toujours été avare du Maroc, et ne voulait pas imaginer une autre solution qui unirait les territoires du Sahara à leurs voisins marocains, la décolonisation était synonyme de communisme et Carrero Blanco, en charge du colonialisme affaires, considérait les nationalistes marocains comme un instrument de Moscou. D’où cette stratégie franquiste de maintenir le Sahara et les Sahraouis le plus loin possible des contacts naturels avec le Maroc.

La guerre de 1957 a été le déclencheur de la provincialisation du Sahara et d’Ifni. Un pari contre l’histoire et le bon sens.

L’inévitable s’est produit avec Ifni, sa pleine intégration au Maroc en 1969. Avec le Sahara, un processus trouble a suivi qui a généré une impasse de 30 ans et a servi à nourrir le rêve naïf d’indépendance du design dans certains cercles de gauche. Cette situation découlait du fait de ne pas avoir opté à temps pour une négociation intelligente, qui aurait permis de bien préparer l’avenir du territoire et de ses habitants, en harmonie naturelle avec le Maroc, pour lequel ne manquaient pas de repères géographiques, ethniques et historiques. les raisons.

Ceux qui disent que le POLISARIO est né comme un moyen de lutter contre la dictature de Franco se sont totalement trompés, ou n’ont pas voulu jeter un coup d’œil, pas même par curiosité intellectuelle, dans l’histoire de cette époque, pour se rendre compte qu’elle C’était l’administration franquiste espagnole, celle qui travaillait avec les élites du Sahara pour les éloigner de tout projet commun avec les voisins, en faisant même d’eux des ennemis, promouvant l’idée d’un territoire séparé, avec sa propre personnalité, sans aucun lien à l’environnement, et qui est entré dans le projet du généralissime Franco et de l’amiral Carrera, qui envisageaient de construire un nouveau pays, qui maintiendrait des liens privilégiés avec la métropole. La mission de la Direction générale du Maroc et des colonies d’étudier le Sahara s’inscrit dans ce projet de construction d’une identité politique et de recherche de ses mythes fondateurs.

En tout cas, au final, la vérité l’emporte toujours et l’emportera malgré les campagnes de propagande du POLISARIO et de ses tuteurs, qui ont atteint des proportions fantastiques et où se répètent les mensonges et les fabrications de ce groupe de guérilleros, qu’ils prétendent représenter seul peuple sahraoui et qu’il essaie d’obtenir un soutien international, grâce à l’habileté de la diplomatie algérienne et à la sympathie que peut susciter une cause romanesque qui fait du sahraoui une nouvelle version édulcorée du « bon sauvage ».

Il est important de continuer à dénoncer les amalgames et la distorsion de la véracité des données, qui marquent le discours du POLISARIO et qu’ils entendent avec quelques ajustements opportunistes d’une dimension variable selon les régions, les pays et le type d’interlocuteurs qu’ils tentent d’atteindre. convaincre, pour imposer une reconnaissance internationale dépourvue de tout fondement légitime ou historique.

On prétend que « le Maroc a occupé militairement un autre pays africain » De quel pays parlez-vous ? Quand ce pays a-t-il existé ? Quelles étaient ses frontières ?

Il serait intéressant de reprendre l’analyse du politologue A. Maghraui, professeur aux universités de Georgetown et du Michigan, et professeur invité à l’université de Princeton, dans Foreign Policy n° 88, juillet-août 2002 :

« Avant la colonisation européenne de 1912, l’autorité des sultans marocains ne s’étendait pas, de manière uniforme et cohérente, à tous les territoires qu’ils considéraient comme relevant de leur souveraineté. Cependant, cette incohérence n’impliquait pas que l’autorité des sultans était ignorée ou Certaines tribus ont juré allégeance au sultan et accepté son autorité laïque et religieuse, ont acquiescé au représentant du sultan appelé Caid, ont fourni des soldats à son armée, ont combattu les envahisseurs étrangers et ont prononcé des sermons du vendredi dans les mosquées de son territoire tandis que certaines tribus ont accepté l’autorité religieuse et laïque du sultan. autorité, il y avait aussi des tribus dissidentes qui rejetaient les représentants du sultan et le paiement du tribut, mais ne remettaient jamais en cause son autorité religieuse. C’est-à-dire que les prêches du vendredi dans les mosquées et la résistance aux envahisseurs étaient menées au le sultan. La dissidence était plus une demande de L’autonomie pour protéger les richesses locales, qu’un rejet absolu de l’autorité du sultan. Dans le Maroc précolonial, la dissidence était rarement – voire jamais – une guerre ouverte contre l’armée du sultan ; les différends ont été résolus par des négociations pacifiques et des compromis.

La répartition inégale et incohérente de l’autorité du sultan n’est pas liée à la proximité du centre du pouvoir. Contrairement à l’opinion dominante parmi les opposants à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la contestation de l’autorité du sultan n’a pas augmenté à mesure que l’on se déplaçait du nord vers le sud du pays; le cas était plutôt le contraire. Grâce à une géographie favorable, par exemple, les tribus montagnardes du Moyen Atlas et du Nord de l’Anti-Atlas ont pu soutenir une dissidence réussie, malgré leur proximité avec les villes impériales de Fès, Meknès et Marrakech. De leur côté, dans les territoires lointains mais plats du Tafilalelt et du Sahara, au Sud, il y eut plus de coopération que de résistance.

Quelle était la nature de la souveraineté du sultan marocain au Sahara occidental ? De Mulay Rashid 1688 à Moulay Abdelhafid 1911, les sultans marocains ont pu asseoir leur autorité dans les régions reculées du Sahara, où ils ont nommé des représentants officiels, Caid et Chiuk, au moyen de décrets royaux appelés Dahir. De nombreuses tribus ont prêté serment d’allégeance au sultan (Beía). Chez les populations nomades, ces manifestations de souveraineté ne pouvaient être obtenues partout. Mais c’était aussi le cas dans le Nord, où l’accès était difficile.

Ainsi, en 1675, Mulay Rashid envoya des expéditions jusqu’aux frontières avec l’actuelle Mauritanie pour asseoir son autorité. Vers 1676, les gouverneurs et le caïd étaient déjà nommés pour administrer certaines tribus sédentaires autour des oasis, des routes commerciales, des villes marchandes et des postes commerciaux le long de la côte atlantique. Sous les sultans suivants, les campagnes de pacification s’intensifient, tout comme les visites dans les territoires sahraouis pour rencontrer les chefs de leurs principales tribus.

Bien que les sultans aient accepté leur incapacité à contrôler les zones sécessionnistes, ils n’ont jamais renoncé à leur souveraineté. Le majzen, l’appareil administratif du sultan dans le Maroc précolonial, bien que rudimentaire, avait une idée très précise des limites de sa souveraineté territoriale. Lorsque des intrusions d’États étrangers ou des mauvais traitements de l’administration coloniale se produisaient, les habitants en informaient immédiatement le sultan, qui à son tour protestait auprès des puissances européennes.

C’est ce qui s’est passé en 1887, au Sahara Occidental, dans le cas du Touat, en 1901 à Tarfaya et en 1905 dans l’Adrar. A l’inverse, là où la souveraineté marocaine ne s’étend pas, comme dans l’Algérie voisine, les sultans rejettent le serment d’allégeance des populations locales. Ce fut le cas du sultan Mulay Suleiman qui, à la fin du XVIIIe siècle, déclina le serment de loyauté de la ville d’Oran dans l’actuelle Algérie, après une révolte anti-ottomane.

Depuis lors, les tribus sahraouies perçoivent l’autorité des sultans de la même manière que les tribus du nord du Maroc. L’autorité du sultan était souvent ressentie et résistée pour maintenir l’autonomie locale, mais, en même temps, recherchée pour la protection contre les tribus hostiles ou les envahisseurs étrangers, et finalement reconnue par des négociations et des transactions lorsque cela était nécessaire. L’autorité du sultan ne s’est pas heurtée à une opposition ferme et n’a pas non plus été considérée comme une force étrangère et envahissante. La littérature coloniale a exagéré et déformé la nature de la dichotomie État-Tribu pour justifier le Protectorat ; et des recherches historiques récentes ont discrédité l’image d’un anarchie sans fin dans le Maroc précolonial.

La similitude entre les formes de souveraineté du sultanat avec les tribus du nord et du sud n’est pas fortuite, car il existait de forts liens culturels, commerciaux et sociaux entre le nord et le sud. Les plus grandes fédérations tribales sahraouies sont liées au Nord par des ordres soufis, des marchés régionaux et des foires annuelles. La plus grande tribu sahraouie, les Reguibat, revendique une affiliation avec un saint marocain Mulay Abdessalam Ben M’chich qui vivait à Tétouan. Autre grande tribu sahraouie, les nomades Aït Lahcen sont liés à la fraternité sédentaire Aït Lahcen.

Comme les tribus du nord, certains sahraouis rendaient hommage aux sultans marocains et fournissaient des troupes à leur armée. Lorsque Hasan Ier nomma Cheikh Mae al-Aynain, chef tribal sahraoui et érudit religieux, son représentant au Sahara, en 1887, il lui délégua le pouvoir de recruter des troupes, de pacifier les tribus belligérantes, d’administrer le territoire et de repousser les incursions. , le tout au nom du Sultan. La nature des relations entre Mae El Ainine et deux autres sultans marocains était caractéristique des relations souveraines avec les chefs locaux, sous l’actuelle dynastie alaouite aux XVIIIe et XIXe siècles. Les chefs locaux jouissaient d’une large marge d’autonomie, mais toujours au nom du Sultan pour lequel la résistance contre les envahisseurs étrangers était entreprise.

Ces revendications de souveraineté territoriale, fondées sur des notions juridiques particulières et des relations d’autorité entre États et tribus, se sont révélées être une énigme pour le Tribunal de La Haye. Les internationalistes ne savaient tout simplement pas comment interpréter ces affirmations. Lorsque la Cour a rendu un avis consultatif en octobre 1975, elle a reconnu le lien juridique traditionnel avec la souveraineté traditionnelle. Ce point de vue est discutable car il évalue l’autorité de la structure étatique prémoderne sur la base de nouveaux mécanismes de souveraineté tels que les registres fiscaux, les circonscriptions électorales ou la monnaie nationale. Selon cette interprétation de la souveraineté, la plupart des provinces marocaines actuelles seraient considérées comme des annexions illégales et même l’État marocain serait considéré comme illégitime. Il est clair qu’avant la récupération de l’ancien Sahara espagnol par le Maroc en 1975, il n’y avait sur le territoire aucune entité ayant un quelconque caractère étatique. La Cour internationale de justice (CIJ) a jugé que les liens juridiques de loyauté entre les sultans marocains et les tribus sahraouies existaient, mais s’ils étaient interprétés comme insuffisants pour accorder la souveraineté au Maroc, l’État marocain tout entier le serait déjà, comme on l’a dit , illégitime. Si nous devions rejeter les relations personnelles comme une forme d’autorité, aucune province au Maroc ne serait considérée comme une entité légitime. En fait, aucun État du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord, ainsi que de nombreux autres pays non occidentaux, ne serait considéré comme une entité politique légitime.

Afin d’évaluer les revendications marocaines sur le Sahara Occidental, il est important de préciser que, même si leur valeur juridique et leur statut peuvent être contestés, ils ne sont ni arbitraires ni illégaux. Si nous appliquions les principes du droit international aux processus de formation et d’intégration nationale des XVIe et XVIIe siècles, l’Espagne, la France et l’Angleterre seraient considérées comme des États illégitimes.

L’histoire politique du Maroc depuis au moins le XVIe siècle, avec l’avènement de la dynastie alaouite, jusqu’à la colonisation du XIXe siècle, a suivi un schéma similaire au processus de formation des États-nations en Europe occidentale.

Le serment marocain d’obéissance aux sultans est toujours en vigueur, les prêches du vendredi dans les mosquées au nom des sultans sont toujours en vigueur, les formes religieuses d’imposition, toujours en vigueur, peuvent sembler à l’œil occidental, des pratiques étranges, même excentrique ou bizarre. Cependant, si elles sont rejetées comme fondement de la souveraineté, aucune des régions du Maroc ne pourra être considérée comme une partie légitime du pays.

En fait, certaines populations plus que les Sahraouis, qui ont une histoire claire de résistance à l’autorité des sultans, pourraient avancer un argument plus solide pour défendre leur autodétermination et leur indépendance.

Or, sur la question du Sahara, les seules entités étatiques qui s’opposaient étaient l’Espagne (puissance coloniale) et le Maroc (pays sous protectorat espagnol, français et international qui n’a jamais perdu sa souveraineté traditionnelle sur l’ensemble de ses territoires).

Ainsi, achevant son intégrité territoriale par la reconquête du Sahara atlantique, en vertu des accords signés avec l’ancienne puissance coloniale et prévalant sur la volonté exprimée de la Jemíâa (Assemblée sahraouie locale), le Maroc estime que le processus de décolonisation du territoire du Sahara a déjà pris fin conformément aux règles et normes du droit international. Le Maroc n’est pas une puissance coloniale et le POLISARIO n’est pas un mouvement de libération nationale, qualité qui lui a été refusée tant par l’OUA que par l’ONU.

Parmi les sophismes du polisario, de ses tuteurs et de ses défenseurs, l’affirmation selon laquelle il n’y aurait pas eu de type de lutte armée contre le colonisateur espagnol au Sahara. Cette affirmation est certainement valable dans le cas du polisario, qui n’a pas tiré une seule balle contre l’occupant espagnol. Dans le cas du Maroc, il est de notoriété publique que l’Armée marocaine de libération nationale a refusé de déposer les armes à l’indépendance partielle du Maroc en 1956 et a transféré ses activités pour lutter contre l’occupation espagnole vers le sud du pays et précisément vers la colonie occupée par l’Espagne. C’est à partir de ce moment que Franco décide de fomenter parmi les élites du Sahara, qui ne nourrissaient pas de sentiments nationalistes propres, une hostilité envers le Maroc.

Les gouvernements français et espagnol organisent alors, en 1958 (deux ans seulement après la fin de la colonisation française au Centre et de la colonisation espagnole au Nord) une opération militaire commune, à Ifni et au Sahara, connue en France sous le code « Opération Écouvillon ».

Selon plusieurs historiens et selon des témoignages fournis par leurs propres auteurs, cette opération militaire a provoqué un mouvement massif d’exode des populations dans lequel plus de quarante mille Sahraouis ont fui vers le Nord. Contrairement aux allégations du Polisario, on ne peut cacher un fait historique indiscutable, à savoir que les combattants poursuivis par deux armées, utilisant également l’aviation, ne pouvaient aller que vers le nord, car ils n’avaient pas d’autre choix. Et à juste titre : au Sud, la Mauritanie n’était pas encore indépendante et l’Algérie non plus à l’Est.

La plus grande proportion de jeunes Sahraouis était reçue dans les universités marocaines, et beaucoup d’entre eux étaient actifs dans le mouvement nationaliste ou progressiste marocain. Parmi eux, Mustafa Sayed El Uali lui-même, fondateur du Polisario, plus tard instrumentalisé par l’Algérie, et qui fut membre du Parti communiste marocain avant de collaborer à un journal du Parti socialiste, et de s’allier à l’extrême gauche marxiste-léniniste marocaine.

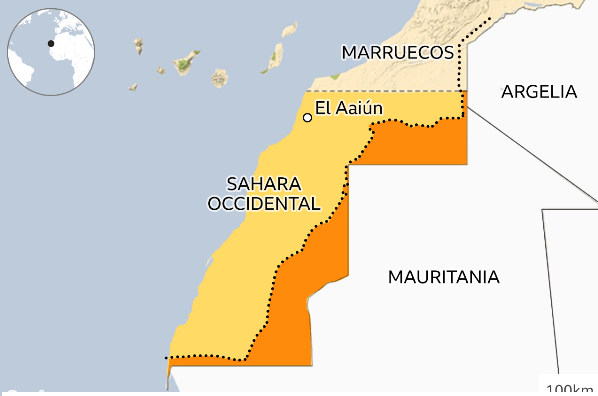

Certains défenseurs du polisario allèguent également le fait que le Sahara Occidental n’apparaît sur aucune carte reconnue comme faisant partie du Maroc. Eh bien, elle n’est pas non plus reconnue comme appartenant à une « république » qui s’appellerait une « république arabe sahraouie démocratique ».

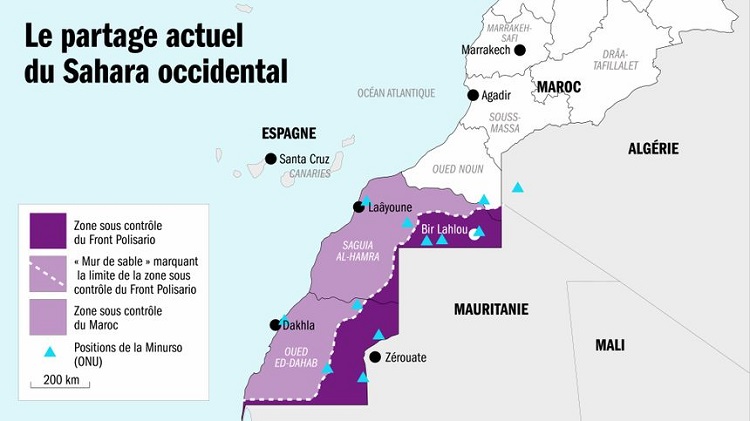

Ces mêmes « défenseurs » s’emballent parfois et participent même à la même campagne de manipulation et de propagande. A cet égard, il suffirait de pointer le mensonge grotesque selon lequel le polisario contrôlerait un tiers du territoire du Sahara, aurait une population et exercerait des pouvoirs souverains sur ledit territoire. Je dois préciser que les soi-disant «territoires libérés» par le Polisario sont en fait la «zone tampon» ou no man’s land établie par l’ONU après l’accord de cessez-le-feu de 1991. En créant cette zone, l’Organisation internationale avait pour but d’empêcher une éventuelle confrontation entre deux États membres de l’ONU, l’Algérie et le Maroc.

L’observateur, en général, ou le lecteur averti, en particulier, est intrigué de voir les journaux algériens mettre presque toujours des informations en provenance de Tindouf (qui fait partie du territoire algérien), sous la rubrique « Monde », « International » ou « Extérieur ». , et il note régulièrement que la presse internationale cite Tindouf comme quartier général du Polisario et capitale du RSD autoproclamé, en territoire algérien, où de nombreux sahraouis sont kidnappés, encerclés par la sécurité militaire algérienne, seule force de contrôle sur le territoire .Algérien.

Comment les médias algériens considèrent-ils Tindouf comme un territoire étranger alors que Tindouf fait partie intégrante de l’Etat algérien selon le droit international ? Se pourrait-il que l’Algérie veuille se dégager de sa responsabilité dans ce qui se passe sur son territoire, dans ces camps de Tindouf en territoire ALGÉRIEN, où se trouvent des milliers de victimes d’enlèvements qui n’ont jamais pu être enregistrées par le HCR (Haut Commissaire aux réfugiés) ?

A cet égard, il convient de noter que le Comité Exécutif du HCR, dans sa récente Note, en date du 5 octobre 2005, relative à la situation des populations présentées comme « réfugiées » à Tindouf, s’engage à poursuivre ses efforts pour que qu’un recensement global soit effectué, qui établisse la vérité sur leur nombre exact, et qui fasse la lumière sur les origines des milliers de personnes dans les camps de Lahmada-Tindouf-Algérie-.

Ce document rappelle que plusieurs demandes officielles, en ce sens, ont été adressées en vain, en 1977, 2001, 2003 et 2005 à l’Algérie, sur le territoire de laquelle se produisent les violations. Le HCR réfute l’argument algérien selon lequel un recensement conforme au droit international doit dépendre du règlement définitif du conflit, donnant comme exemple le million de réfugiés afghans et africains qui ne sont rentrés dans leur pays qu’en 2005, sans que leur retour soit dû à l’aspect politique, conformément aux conventions de droit international humanitaire auxquelles l’Algérie a adhéré. Combien de temps Tindouf continuera-t-il à faire l’exception ?

En tout état de cause, tant l’Algérie que ses protégés ont déjà un long passé en la matière, détenant des centaines de détenus en détention depuis plus de vingt-cinq ans, dans des conditions contraires à toutes les valeurs et principes humains et à toutes les exigences de la communauté internationale. droit humanitaire marocains à les utiliser comme moyen de pression, (Voir à ce propos le rapport de l’ONG France-Liberté de 2003, intitulé : LES CONDITIONS DE DETENTION DES PRISONNIERS DE GUERRE MAROCAINS DETENUS A TINDUF -ALGERIE- Voir aussi le récent rapport de l’ONG américaine US Committee For Refugees).

Il est notoire que les Organisations Non Gouvernementales et les Organisations Internationales de l’ONU (UNHCR, PAM, etc…) sont dépourvues de tout mécanisme de contrôle ou de surveillance de la destination de l’aide humanitaire. Une aide que de nombreux observateurs et représentants d’organisations internationales ont pu percevoir sur les marchés de contrebande des frontières algériennes avec la Mauritanie et le Mali.

De nombreuses ONG considèrent les populations « réfugiées » de Tindouf comme les seules au monde à être interdites de recensement, de libre circulation et de rapatriement librement consenti par le pays d’asile. Pour cette raison, ils sont kidnappés et non réfugiés dans les camps de Tindouf. Malgré les difficultés et la vigilance sévère des services de sécurité algériens, à ce jour plus de 7 000 Sahraouis se sont échappés des camps et sont retournés au Maroc. Parmi eux, on compte des membres fondateurs du Polisario, des ministres, d’anciens représentants en Europe et dans d’autres pays du monde, des officiers militaires et de sécurité pour n’en citer que quelques-uns : -Ayub Lahbib, ancien chef militaire et ancien vice-premier ministre de la RASD ; – Omar Hadrami, co-fondateur du Polisario et ancien chef de la Sécurité militaire. – Brahim Hakim, ex-premier chancelier de la RASD -Mme Gajmula Bent Abbi, ex-déportée à Cuba et ex-présidente de l’Union des femmes sahraouies. -Mustafa Barazani, co-fondateur du Polisario et ancien représentant du Polisario en Europe et en Amérique du Sud. – Hammati Rabbani, ancien ministre de la justice et des affaires religieuses de la RASD.

Il n’y a pas de Mouvement de libération nationale au monde qui ait vu fuir plus de la moitié de ses membres fondateurs, abandonnant les prétendus principes qu’ils ont défendus, apparemment sans conviction.

Ceux qui connaissent les différentes facettes de la question du Sahara savent que la majorité des Sahraouis vivent au Sahara marocain, dans les villes de Laâyoun, Dakhla, Boujdour, Tantan et Smara, participant activement à la vie politique de leur pays avec toutes les dispositions constitutionnelles droits et devoirs.

II- La diplomatie marocaine et la RASD au niveau international :

1- La question de la reconnaissance de la RASD et les relations internationales du Maroc

Le maintien de bonnes relations avec tous les pays fondées sur le respect mutuel, la solidarité, la coopération fructueuse pour tous et le respect du droit international constituent l’essence même de la conception marocaine des relations interétatiques, c’est-à-dire entre États légalement constitués et, par conséquent, reconnus par les États-Unis. Nations et internationalement responsables grâce à leur adhésion en tant que structures étatiques aux conventions et instruments du droit international dans toutes ses branches.

Il convient de souligner qu’outre le fait que le maintien de relations diplomatiques avec d’autres pays est un fait qui ne peut être dissimulé, et que la base même des relations diplomatiques est la publicité, il est bien connu que ceux qui dissimulent sont ceux qui craignent la vérité. Ce sont eux qui ne veulent pas que leurs méthodes contraires à l’éthique et leurs arguments douteux et cyniques soient utilisés et ajustés en fonction de la situation et du moment à exposer.

La basse manipulation se répand, de manière fallacieuse et mensongère, à Lima ou à Montevideo, que Santiago ou Buenos Aires, seraient sur le point d’établir des relations diplomatiques avec la « RASD », et usent, sans vergogne, de la même propagande mensongère, au Chili ou au Brésil, spéculant sur les décisions souveraines des Etats et semant des rumeurs, sans fondement, pour donner la fausse impression de l’existence d’une course entre les pays d’Amérique du Sud, vers la reconnaissance d’un prétendu et virtuel Etat. Il serait opportun de souligner que le maintien de relations diplomatiques avec tous les pays, même avec ceux qui à un moment donné ont procédé à la reconnaissance de la RASD, est ce qui a permis au Maroc de réduire de plus en plus la liste de ces pays. Des pays qui ont pris conscience de l’erreur monumentale qu’ils ont commise et du danger que la reconnaissance de nouveaux mini-États apparus ex nihilo, sans aucun fondement juridique ou historique, pouvait représenter pour la stabilité et la sécurité internationales.

C’est cette présence diplomatique qui, outre l’élargissement des horizons de coopération dans les domaines les plus divers, la compréhension mutuelle et le dialogue sincère, constructif et objectif avec tous nos partenaires sur toutes les questions d’intérêt commun, a permis à notre diplomatie de convaincre de la justesse de notre position sur la question du Sahara marocain et la tromperie, le mensonge et la manipulation qui ont marqué le discours de ce groupe de sécessionnistes créé et manipulé par l’Algérie.

2- Etat actuel des reconnaissances à la pseudo RASD

Dans les Amériques, outre les pays membres de l’OEA qui n’ont jamais reconnu la « RASD » tels que l’Argentine, les Bahamas, le Brésil, le Canada, le Chili, les États-Unis, Haïti et l’Uruguay, de nombreux autres pays ont retiré leur reconnaissance. Il s’agit de la Colombie, du Costa Rica, de la Dominique, d’El Salvador, de l’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine et de Sainte-Lucie.

Désormais, 20 pays de l’OEA, sur 34, ne reconnaissent pas cette entité pseudo-étatique, et bien d’autres, qui ont vu le danger que le précédent d’une telle reconnaissance pouvait représenter pour leur propre unité nationale, s’acheminent vers une position similaire à celle-ci. celle de la grande majorité des membres de la communauté internationale et de l’ONU. Au niveau du continent européen, il est à noter qu’aucun pays ne reconnaît cette entité. Sur le continent asiatique, le maintien de relations diplomatiques optimales, basées sur la coopération, le respect mutuel et la transparence, avec de nombreux pays de cette zone géographique a permis à notre pays de convaincre la plus grande démocratie du monde, l’Inde, de retirer sa reconnaissance au « rasd ». Il en va de même pour l’Afghanistan, l’Inde, l’Iran, Kiribati, le Laos, Nauru, Tuvalu, Vanuatu et le Vietnam. Actuellement, à l’exception du Timor oriental et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aucun pays asiatique ne reconnaît une telle entité.

Sur le continent africain, outre les pays membres de l’Union africaine qui n’ont jamais reconnu la pseudo-RASD, comme le Cameroun, les Comores, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie, plusieurs pays africains ont procédé au retrait de leur reconnaissance. Il s’agit du Bénin, du Burkina-Faso, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Guinée Bissau, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, de la Mauritanie, de Sao Tomé et Principe, de la Sierra Leone, du Swaziland et du Togo.Actuellement, 28 pays africains ne reconnaissent pas la RASD. Je veux dire la majorité.

Comment s’expliquerait dans ce cas le fait de l’admission de la RASD à l’Union africaine ? Pour expliquer ce casse-tête juridico-politico-éthique, il faut souligner qu’après la récupération, par le Maroc de ses territoires sahariens, l’Organisation de l’Union Africaine a refusé de considérer le polisario comme un Mouvement de Libération Nationale, malgré les multiples et tentatives persistantes de leurs tuteurs. Ainsi, en son Conseil des ministres réuni à Addis-Abeba en février 1976, l’OUA a réaffirmé : « Il est impossible de reconnaître le polisario comme Mouvement de libération nationale du Sahara occidental, car il n’y a pas de Mouvement de libération nationale au sein d’un État indépendant et souverain »

La non-reconnaissance du polisario comme MLN a conduit ce dernier et ses tuteurs à la proclamation du rasd et leur admission, plus tard, à l’OUA en violation de toutes les règles en la matière. Cette admission a eu lieu lors d’une réunion ordinaire du Conseil des ministres de l’OUA, dont l’ordre du jour ne comportait même pas un point relatif à l’admission d’un nouvel État. Sur le fond, pour qu’il y ait admission au titre de l’article 28, il faut qu’il y ait un Etat, c’est-à-dire une population, un territoire et une autorité s’exerçant effectivement sur l’ensemble de la population du territoire, ce que même les partisans d’une sahraouie l’État n’ont pas été en mesure de prouver valablement et légitimement jusqu’à présent.

Dans le cas de la RASD, ladite entité, ne disposant d’aucun de ces trois éléments, et au lieu d’être admise à la majorité des 2/3 des membres à la Conférence des Chefs d’Etat prévue à l’article 4 de l’OUA Charte, est entrée dans cette Organisation Régionale à la majorité simple ratifiée par une décision du Secrétaire Général Administratif, qui devait normalement s’adresser aux Chefs d’Etat. En plus de cela, les États membres avaient déjà quitté les travaux de la 38e session de l’OUA, ce qui, selon les statuts, annule toutes les décisions prises lors de ladite session et les rend nulles et non avenues.

Edem Kodjo lui-même, ancien secrétaire général de l’OUA et actuel Premier ministre du Togo, a reconnu plus tard que c’était une erreur de procéder ainsi, et a récemment déclaré, à Lomé, que « cette hypocrisie de l’aveu de la « RASD » , ajoutant que « les chefs d’Etats africains doivent prendre leurs responsabilités en la matière »

Il serait bon aussi de rappeler que les délégations participant à la réunion de l’Internationale Socialiste, du 29 au 31 mars 1999 au Mali, ont approuvé une résolution qui concluait que l’admission de la « rasd » dans l’Organisation Africaine constituait une « paradoxe juridique contraire au droit international et à la Charte de l’Organisation de l’Union Africaine ».

Le Maroc pourrait aisément présenter aux pays africains cette violation flagrante du droit et de la légalité en termes de « avec moi » ou « contre moi », avec la certitude que ses amis africains, qui partagent avec lui les mêmes valeurs de justice et de légalité internationale et qui croient en la confiance mutuelle érigée en pilier fondamental de leurs relations avec lui, l’auraient accompagné principalement à ce poste.

Mais le Maroc, pays fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine, fidèle à ses principes et fervent partisan de la possibilité d’un continent africain uni, fort et uni, a décidé de manière souveraine et convaincue d’abandonner une Organisation qui ne représentait plus la idéaux pour lesquels a été créé, en 1961 à Casablanca, les pères spirituels du continent africain, dont Mohamed V, complice dévoué de tous les peuples africains, constitue un modèle de sacrifice en faveur de son pays, de son continent et de tous les peuples qui ont souffert du joug de la colonisation.

Cette violation du droit international ne s’est jamais produite à l’ONU, qui n’accepte en son sein que des États légalement constitués. Par conséquent, cette entité n’est pas membre de l’ONU et aucune autre organisation internationale ne reconnaît son statut d’État.

Concernant le monde arabe, comment expliqueriez-vous le fait que, connaissant la ferveur historique du nationalisme arabe, aucun pays arabe (hormis l’Algérie) et aucun pays musulman (comme la Malaisie, l’Indonésie, le Pakistan, l’Iran, la Turquie, etc.) n’ait reconnu cette supposée « république arabe sahraouie démocratique ».

Pourquoi cette entité n’est-elle reconnue ni par la Ligue arabe, ni par l’Organisation de la conférence islamique, ni par aucune ONG arabe ou musulmane ?

C’est de cela qu’il s’agit, montrer les faits, révéler le mensonge, dénoncer ceux qui alimentent la confusion, contrer les campagnes de propagande, réveiller ceux qui ont succombé à la manipulation, qui risque d’être utilisée au plus tôt contre eux-mêmes.

Ces faits sont des données vraies, véridiques et vérifiables. Ici on ne demande à personne de nous croire sur notre liberté conditionnelle comme semblent nous le demander le polisario et ses tuteurs.

III- Responsabilité de l’Algérie dans le conflit

Il est bien connu que depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les relations algéro-marocaines sont devenues conflictuelles, malgré le soutien constant que le Maroc a toujours apporté au mouvement FLN algérien lors de sa lutte contre le colonialisme et son refus d’entrer dans toute négociation avec la France. fixer les frontières sur les frontières algéro-marocaines. Le conflit autour de l’ancien Sahara espagnol est l’expression la plus marquante de la rivalité entre l’Algérie et le Maroc. La création du Polisario par l’Algérie et son instrumentalisation représentent une conspiration manifeste pour étouffer le Maroc géographiquement, politiquement et économiquement. Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le général Khalid Nezzar lui-même, ex-ministre algérien de la Défense pendant de nombreuses années, a déclaré dans une interview au journal algérien « La Nouvelle République » que « ce théâtre d’opérations entre l’Algérie et le Maroc, à travers les Sahraouis, a longtemps caché des anciens plus larges, plus stratégiques différends » ajoutant que « certains peuvent être surpris par les apparentes incohérences de la position algérienne avec sa vocation unitaire qui prend paradoxalement le parti de la division et de la désunion ». A ce sujet le général Nezzar poursuit « L’Algérie adossée à une guerre de libération abolie, à une idéologie généreuse qui a bénéficié de la solidarité de ses voisins, devient soudain oublieuse, ingrate, cynique et égoïste, et se retrouve dans une situation de contradiction scandaleuse avec ce que il voulait : l’unité du Maghreb » car il a ajouté, « l’aide que l’Algérie a apportée aux Sahraouis était le meilleur moyen d’empêcher la construction de l’UMA ». Mme Luisa Hanun du Parti des travailleurs algériens a déclaré que « le PTA est pour la préservation des nations et contre toutes les formes d’isolement des territoires au sein des nations maghrébines. Aujourd’hui, c’est le Sahara et qu’est-ce qui suivra demain ? Nous sommes pour la souveraineté des nations. »

Le leader islamiste algérien Abbassi Madani a récemment déclaré que le territoire contesté était « historiquement marocain ». D’éminents responsables militaires algériens, des dirigeants de partis politiques algériens et même d’anciens membres de la direction politique du Polisario reconnaissent l’Algérie comme la mère du conflit.

M. Mustafa Bouh, ex-membre du Polisario, a récemment déclaré que ce conflit est « une lutte pour la suprématie régionale menée par l’Algérie, et dans laquelle les Sahraouis ont été instrumentalisés ou pris en otage ».

Tout le monde se souvient de la bataille d’Amgala en 1976, entre l’armée algérienne et l’armée marocaine, au cours de laquelle des centaines de soldats algériens ont été faits prisonniers par le Maroc. C’est dans cette période que l’Algérie pousse le Polisario à la création du RSD, sur son propre territoire, Tindouf. S’il y a un autre protagoniste à reconnaître dans ce différend, c’est plutôt l’Algérie que toute autre entité.

M. Sidati Ghallaoui, ancien représentant du Polisario en Italie, fort des responsabilités qu’il a assumées au sein de la direction du Polisario et de l’expérience qu’il a acquise dans ses contacts avec certains responsables algériens, a récemment déclaré que « le Polisario, en tant qu’organisation indépendante, n’existe pas, bien au contraire. Ce n’est qu’un outil créé, organisé, dirigé, financé et coordonné dans toutes ses structures par l’Algérie. Toutes les activités et tous les contacts du Polisario dans le monde, quelle que soit leur nature, se font sur la base de les instructions données par le responsable de la sécurité militaire algérienne, ou par l’ambassadeur d’Algérie accrédité auprès du pays concerné ».

Comme l’a dit Mario Vargas Llosa dans un article publié dans la rubrique Reportages de La Tercera le 4 août 2002 : « L’Algérie, le soutien le plus résolu du Polisario, sa source d’approvisionnement et d’armement, n’est pas un allié engagé dans cette cause de principe et motifs ad honorem »

L’ensemble de la communauté internationale, tous les analystes politiques impartiaux et les scientifiques conscients du véritable contexte de cette question et de l’histoire de la région, ainsi que l’ONU, l’UE et tous les autres pays européens, les États-Unis, la Russie, tous les Les pays asiatiques (sauf la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor Leste, tous les pays arabes et musulmans (sauf l’Algérie), la majorité des pays américains et africains sont de plus en plus convaincus que l’acteur le plus important dans ce différend est l’Algérie, et que le La base la plus solide pour résoudre ce problème est d’amener les deux principaux acteurs, l’Algérie et le Maroc, à la table des négociations.

Dans une intervention devant la Quatrième Commission des Nations Unies le 11 octobre 2005, l’ancien ministre de la Justice de la RASD, SR Hammati Rabbani, qui vient de rentrer dans la mère patrie il y a moins de deux mois, a affirmé que « le Polisario ne peut être considéré comme partie au conflit », car selon lui, « … il constitue un instrument entre les mains de l’Algérie, qui est à l’origine de l’idée de partitionner le Sahara, ce qui montre que ce pays ne défend pas le principe de l’autodétermination mais l’utilise pour atteindre ses objectifs hégémoniques », soulignant que « l’Algérie utilise la souffrance des détenus marocains comme monnaie d’échange, s’oppose au recensement des personnes enlevées dans les camps de Tindouf (Sud-Ouest algérien) et isole tout responsable du Polisario qui essaie d’être indépendant dans ses décisions ou opte pour une solution politique au différend. »

M. Rabbani a également invité à s’interroger sur les causes de la rébellion « Intifada » de 1988 dans les champs de Tindouf, en territoire algérien, ainsi que sur les raisons du retour massif au Maroc de nombreux dirigeants et hauts responsables du polisario, dont certains de ses membres fondateurs qui ont eu la chance de s’échapper.

Dans ce même ordre d’idées, le sénateur américain M. Richard Green Lugar, président de la commission des relations extérieures du Sénat américain, qui a supervisé l’opération de libération et de transfert des 404 plus vieux prisonniers de guerre du monde, depuis Tindouf en Algérie à la ville d’Agadir, dans le sud du Maroc, a souligné que « la médiation américaine a été cruciale dans la libération des derniers prisonniers marocains détenus par le Polisario, dans un conflit vieux de 30 ans qui, malheureusement, a divisé deux alliés clés des États-Unis en Afrique du Nord , le Maroc et l’Algérie ».

De son côté, l’ambassadeur américain à Rabat, Thomas Riley, a déclaré au journal « l’Economiste » (dans son édition du 09-08-2005 http://www.leconomiste.com) : « Nous pensons qu’il s’agit d’un problème régional entre le Maroc et l’Algérie et que ces deux pays doivent trouver la solution ensemble »… Pour être précis et concret, le message pour le Sahara est le suivant : Nous encourageons et exhortons les parties à développer leur vision et à travailler ensemble. l’initiative peut être proposée par la France, les États-Unis, le Pérou ou tout autre pays « … mais le travail doit être fait d’ici dans la région. »

Etant donné que le rôle de l’Algérie dans le conflit est primordial, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, il est temps, selon la présidente de l’International Women of Christian Democracy, Mme Ana María Cervone, dans son allocution devant la Quatrième Commission de la l’ONU, le 11 octobre 2005, pour que la communauté internationale intensifie la pression sur les responsables algériens afin qu’ils s’assoient à la table des négociations avec le Maroc pour trouver une solution définitive à ce problème.

En attendant, il faut, selon Mme Carvone « s’intéresser de près à ce qui se passe réellement dans la région, et plus précisément dans les camps de Tindouf ». Après avoir dénoncé « la déportation par le polisario, avec la bénédiction de l’Algérie, d’enfants sahraouis vers Cuba et l’utilisation de ce chantage macabre comme moyen de pression pour maintenir les parents dans les camps de Tindouf contre leur gré », l’homme politique chrétien-démocrate a tiré attention à la nécessité de ne pas croire que le Polisario est seul responsable de cette « affaire ».

Mme Carvone, qui est également la représentante de Democracy International auprès des Nations unies, a insisté sur le fait que l’essentiel de cette responsabilité incombe aux dirigeants cubains et surtout aux autorités algériennes, car le polisario ne peut rien faire sans instructions de leurs Partenaires algériens et sans leur consentement ». En outre, il a précisé « Pour être expulsés vers Cuba, les enfants sahraouis doivent avoir des passeports algériens, qui sont confisqués à leur retour à l’aéroport d’Alger, afin qu’ils ne puissent pas quitter les camps de concentration. Tindouf » .

« Sans l’Algérie, le problème du Sahara Occidental n’aurait pas existé et le sort des peuples maghrébins aurait sûrement connu un meilleur sort », a ajouté Mme Carvone, qui en plus des fonctions susmentionnées occupe le poste de vice-présidente de l’International Parti chrétien-démocrate (IDC). ), secrétaire de l’Union européenne des femmes chrétiennes, secrétaire générale du Parti populaire européen des femmes, présidente de la Commission des droits de l’homme de l’IDC et représentante de l’Internationale de la démocratie du Centre devant le ONU.

En raison de sa responsabilité et de son implication directe dans la création et la relance permanente tant au niveau militaire, financier, diplomatique que propagandiste, l’Algérie n’est pas seulement partie au conflit, mais est LE PARTI qui refuse d’admettre qu’en la matière, il est il ne s’agit plus de la guerre froide ni de la volonté et de la prétention à la suprématie régionale tant attendue depuis son indépendance. Il s’agit ici d’utiliser la souffrance de milliers de familles sahraouies pour atteindre des objectifs qui n’ont rien à voir avec le principe sacré de l’autodétermination ou avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et encore moins avec le respect de la légalité internationale, des droits de l’homme et la coexistence pacifique entre les États.

Le conflit du Sahara a d’autres origines, au-delà de ce que voudraient nous faire croire le polisario et ses tuteurs. Le conflit du Sahara occidental est un « pur produit de la guerre froide et du décalage idéologique de l’époque », selon le professeur Aymeric Chauprade, professeur de géopolitique à Paris Sorbonne, directeur de la « Revue française de géopolitique » et vice-président de la Académie internationale de géopolitique.

Selon cet académicien, « le Maroc a été victime de son appartenance au camp occidental », et ajoute que « le Maroc est un pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne. Il l’a toujours été, et le couper de son Sud, c’est le couper ». détourné d’une partie de son identité africaine ».

« La revendication marocaine n’est pas seulement stratégique, mais relève de l’Être, de l’essence même, comme ce fut le cas de l’Alsace-Lorraine pour la France par le passé. C’est pourquoi elle est si sacrée aux yeux de tout le peuple marocain ». et pas seulement leurs gouvernements.Alors que pour l’Algérie, disposant d’un État satellite faible, pouvoir se jeter dans l’Atlantique dépend uniquement de la zone stratégique, pour le Maroc c’est une tout autre affaire.Une partie de lui-même, de son identité et de son rôle de catwalk euro-africain qu’il a toujours été », ajoute le professeur français.

Le professeur souligne également : « L’erreur que beaucoup d’entre nous (analystes étrangers) commettent en croyant que l’indépendance conquise de la France en 1956 était la fin de la décolonisation. Maintenant, ce n’était qu’une première étape. En 1956, le Maroc n’a que partiellement a obtenu son indépendance. La décolonisation n’est pas terminée vis-à-vis de l’Espagne dans plusieurs régions dont le Sahara occidental ».

Le professeur Chauprade, qui s’exprimait devant la Quatrième commission de l’ONU, a souligné, dans une allusion directe à la nature et aux véritables protagonistes du conflit du Sahara : « Ouvrons les yeux ! Il y a urgence. Nous connaissons la clé du conflit : « La question Le Sahara Occidental n’est pas une question coloniale, et l’obstination à laisser pourrir la situation offre un bel avenir à l’extrémisme qui prolifère dans la région… ». « L’Algérie doit admettre le droit du Maroc à achever sa propre décolonisation en reconnaissant son droits historiques. Le Maroc doit comprendre l’ambition algérienne de se projeter vers l’Atlantique et apporter des réponses compatibles avec sa souveraineté.

Les familles sahraouies divisées par ce mur de Berlin, qui constituent les camps du polisario, ont le droit de se retrouver pour travailler ensemble au développement de leur province, dans le respect de leurs spécificités identitaires. Gouverner, c’est choisir. La communauté internationale doit choisir. Choisir l’équilibre que procurent des États-Nations forts, libérés du poids de leurs problèmes frontaliers, pour mieux lutter contre le terrorisme international et mieux soutenir le développement. »

Le président de l’Association des droits de l’homme Sahara-Canaries, M. Manuel González Díaz, souligne, pour sa part, le fait que « l’internationalisation du conflit du Sahara est due à l’intervention directe de l’Algérie qui, dans le cadre de la guerre froid, a retenu une partie de la population sahraouie sur son territoire à Tindouf, donnant ainsi lieu à un conflit dont l’expression armée a fait des victimes innocentes ».

Selon lui, la polémique autour du Sahara est une réalité qui s’inscrit dans un événement plus vaste, qui est le processus de décolonisation en Afrique du Nord, rappelant que « la population sahraouie a participé à la reprise en 1958 et 1969 des villes de Tarfaya et Sidi Ifni, jusqu’alors sous domination espagnole et appartenant au Royaume du Maroc ».

IV- Notion de neutralité positive

Face à une situation comme celle du Sahara, on peut et on doit être impartial, respecter toutes les résolutions des Nations unies et appeler au dialogue et maintenir le dialogue et la coopération avec l’Algérie et le Maroc, sans que l’un nuise à l’autre pour créer les conditions favorables à un accord entre les fêtes autour du Sahara. C’est la position adoptée par l’Espagne, le pays le mieux placé (par l’histoire, la culture et la géographie), pour parler de cette question et dont le secrétaire d’État aux Affaires étrangères et pour l’Ibéro-Amérique, León Gross, a déclaré que [son gouvernement] » insiste avec une énorme intensité sur le rapprochement entre le Maroc et l’Algérie, indispensable pour surmonter ce différend »

Cependant, la souveraineté sur le territoire du Sahara, qui est l’essence et la cause de ce différend régional en Afrique du Nord, n’a pas encore été déterminée ni définie et aucune des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, ni de l’Assemblée générale ne reconnaît la souveraineté de l’une des parties sur le territoire litigieux.

La reconnaissance de la RASD, entité non reconnue par l’ONU en tant qu’Etat, signifie au regard du droit international définir cette souveraineté, ce qui constituerait une prise de position partielle.

Certes, reconnaître la RASD équivaudrait à reconnaître sa souveraineté qui, en plus de ne pas l’exercer effectivement sur le territoire en question, fait l’objet d’un processus de règlement au sein de l’ONU.

Reconnaître la souveraineté de la RASD sur le territoire impliquerait d’anticiper les résultats dudit processus et, par conséquent, de prendre position dans un différend non résolu, en accordant peu d’attention aux efforts du Représentant personnel du Secrétaire général et de la communauté internationale qui ont pratiquement reconnu la caractère bilatéral de ce conflit entre deux Etats maghrébins, l’Algérie et le Maroc et plaider pour une solution définitive qui doit passer par un dialogue entre les protagonistes, prenant en compte les intérêts des populations sahraouies au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et en d’autres pays bordant ce désert où les tribus ont toujours été liées, d’une manière ou d’une autre, aux États constitués du Nord ou du Sud de cette bande désertique qui s’étend de l’Atlantique à la Mer Rouge.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne la reconnaissance de la souveraineté sur le territoire en question, il est scrupuleusement évité, dans tous les pays qui respectent le droit international et le rôle fondamental de l’ONU en la matière, que la souveraineté sur le territoire soit reconnue à tout fête. Parce qu’elle ne jouit pas des éléments constitutifs d’un État selon le droit international, l’ONU n’a pas accordé le statut d’État à cette entité, contrairement à l’écrasante majorité des États membres de cette organisation.

Analysant la genèse du conflit autour du Sahara, le chercheur algérien Khalid Chagraui a déclaré que « l’existence éventuelle d’un État sahraoui entraîne un projet de guerre civile « à la Somalienne »

Conclusion

Après avoir montré le contexte et les coulisses de ce conflit régional, il faut maintenant voir comment construire un nouveau scénario qui permette d’avancer dans la recherche d’une solution définitive.

Il faut prendre conscience, d’abord, que la proximité géographique est une réalité qui ne doit pas continuer à se fracturer. Le potentiel global de l’Algérie et du Maroc est immense et complémentaire. Il faut la mobiliser par un travail concerté pour améliorer les conditions de vie des deux peuples, et de tous les peuples du Maghreb. L’instrument irremplaçable est le dialogue. On ne peut renoncer à cet instrument, aussi difficiles que puissent être les circonstances actuelles. Mais, il faut le dire, un dialogue franc et ouvert qui ne discrimine pas les sujets ; aucune exclusion. Ce dialogue, en raison des dimensions du problème qu’il sera destiné à résoudre, doit être ouvert, non seulement aux représentants des gouvernements, mais doit également inclure toutes les allégeances des deux sociétés, afin de générer un climat de confiance réciproque , ce qui permet d’approfondir les relations mutuelles, de résoudre les problèmes essentiels et de surmonter les différences qui ont empêché une intégration complète.

Les barrières émotionnelles doivent être surmontées. Lorsque ces limites, qui sont dans l’esprit, peuvent être supprimées, celles qui séparent nos pays peuvent être modifiées.

Les peuples du Maghreb ont perdu 30 ans dans la construction d’un espace intégré. Le peuple algérien, dans sa diversité, et le peuple marocain, dans sa pluralité, ne sont pas ceux qui déterminent les voies de l’affrontement. Ces peuples, comme tous les autres peuples du Maghreb, sont toujours prêts à se comprendre et à collaborer. Il suffit de changer la mentalité qui a motivé les décisions à l’origine de ce conflit. Les grandes œuvres et les accords visionnaires sont invariablement le fruit de la volonté des hommes, de leur intelligence et de leur audace. De sa volonté d’interpréter les réalités présentes et de réaliser que les nations ne se suicident pas.

Le Maroc, dans toutes ses composantes, est toujours disposé à rechercher, avec toutes les parties intéressées à la paix et à la coexistence, toute solution à ce conflit artificiel, dans le respect de son intégrité territoriale, de son unité nationale. La réunion entre le peuple algérien et le peuple marocain est toujours possible, mais sans fermer le passé, l’avenir ne peut s’ouvrir.

Paraphrasant le Recteur de l’Université du Chili, M. Luis Rivero, conclurait en disant que l’Algérie et le Maroc « …devraient réfléchir à leurs problèmes face aux défis de la mondialisation et de la compétitivité mondiale. Ils devraient utiliser leurs ressources pour promouvoir la mobilité sociale de leur population et la meilleure réponse productive qui leur permette de réaliser un plus grand développement à partir des multiples opportunités qui s’ouvrent dans le monde Aucun pays en développement ne peut utiliser ses ressources pour promouvoir la guerre, surtout face à des agendas soigneusement fabriqués mais basé sur une imposture élémentaire. Il faut utiliser le droit international, promouvoir sincèrement le dialogue et s’engager pour l’avenir des plus pauvres, ceux-là mêmes qui subiraient les plus grandes conséquences négatives d’éventuelles actions militaires. Il faut vraiment croire que seule la paix permet de triompher à l’espèce humaine. »

Abdelhadi Boucetta, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Chili.

#Maroc #Sahara_Occidental #Diplomatie #Chili