Mali, Sahel, Burkina Faso, Niger, djihadistes, terroristes,

Editorial du 12 août 2022

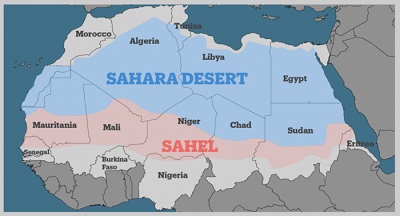

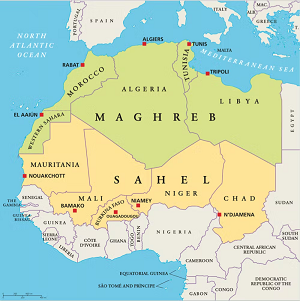

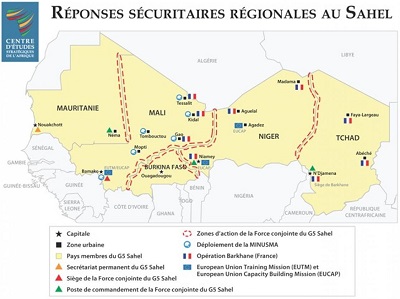

Les organisations terroristes d’Al Qaida et de l’Etat Islamique, s’entendant soudain comme larrons en foire, concentrent actuellement leurs coups les plus durs et les plus tordus contre l’armée et le peuple maliens. Alors que ces derniers jours, un calme plat relatif semble régner au Burkina Faso, au Niger, où Al Qaida et l’Etat Islamique ont pourtant leurs tentacules meurtrières bien étendues, le Mali est devenu le point focal de la violence terroriste. Comment expliquer cette concentration des attaques contre le Mali, dans une zone des Trois frontières pourtant infestée des brigands soutenus par les deux grandes organisations terroristes mondiales parrainées par les monarchies du Moyen-Orient, elles-mêmes alliées notoires de la coalition occidentale ? La réponse à cette question se trouve dans la maîtrise parfaite de deux autres questions : a) La nature de l’agression subie par l’Afrique depuis 2011 ; b) la différence de nature entre le régime politique du Mali Kura, dirigé par le Président GoÏta et les régimes politiques du Burkina Faso et du Niger.

Derrière le jihadisme, terrorisme et impérialisme alliés au Sahel

Abordons donc la première sous-question. De quelle nature est l’agression terroriste que l’Afrique, et notamment la bande sahélienne subit depuis 2011 ? En apparence, il s’agit d’une agression jihadiste. L’Etat Islamique et Al Qaida aimeraient, nous claironne-t-on, imposer aux peuples africains leur conception radicale de l’Islam. Ce serait donc pour imposer une civilisation de la Charia que les terroristes tueraient musulmans africains, chrétiens africains et traditionnalistes africains, sans distinction. Mais lorsqu’on analyse ce jihadisme africain de façade en profondeur, on découvre qu’il n’a pas de but proprement religieux, au sens de la transformation spirituelle de l’humain dans le but de la sainteté, de la bonté et de la piété, signes de la vraie soumission au Tout-Puissant Créateur de tous les êtres. Les soi-disant combattants du Califat se droguent, violent, tuent sans pitié et ne prient que quand leurs cerveaux frelatés font mine d’oublier leur propre méchanceté.

En réalité, ce ne sont pas des musulmans qui attaquent l’Afrique, mais bien plutôt des terroristes aux ordres de Chefs bandits, pirates du désert, trafiquants de drogues, marchands d’esclaves, preneurs d’otages, exécuteurs de sales besognes de manipulateurs géopolitiques tapis dans l’ombre. Une simple analyse de la structure hiérarchique de l’Etat Islamique et d’Al Qaida nous conduit directement vers leurs puissances parraines notoires : l’Arabie Saoudite et le Qatar et d’autres monarchies du Moyen-Orient non moins concernées par cette étonnante bienveillante envers les pires criminels de ce temps. Or les monarchies du Moyen-Orient qui parrainent et financent[1] ces organisations sont les plus grandes et fidèles puissances alliées de l’Occident, qui leur fournit armes lourdes et munitions, en échange de leurs richesses pétrolières. Il s’ensuit, de manière nécessaire, que les puissances moyen-orientales et les puissances occidentales sont étroitement impliquées dans la dévastation actuelle du Sahel[2]. Le jihadisme sahélien n’est en fait que le cache-sexe de l’alliance stratégique entre le terrorisme et l’impérialisme.

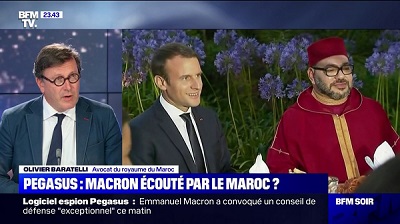

La destruction de la Libye, par la coalition occidentale de l’OTAN en 2011, avec en prime l’assassinat assumé de Mouammar El Kadhafi, a été opérée dans un plan de déstabilisation continentale que reflètent bien les propos du Président Macron dans une interview accordée au Figaro en juin 2017. Voici comment le site web derechos rapporte ces propos :

« Le Président français Emmanuel Macron a qualifié d’erreur la participation de la France à l’intervention militaire en Libye en 2011. La France a été le premier pays à porter une frappe aérienne contre des objectifs militaires libyens, suivie le même jour par le Royaume-Uni et les États-Unis.

La participation des Forces armées françaises à l’opération militaire en Libye en 2011 a été une erreur et la France doit éviter ce scénario en Syrie, a déclaré mercredi le Président français Emmanuel Macron dans une interview accordée à huit médias européens (Le Figaro, Suddeutsche Zeitung, Le Soir, The Guardian, Corriere Della Serra, El País, Gazeta Wiborcza et Le Temps).

«Avec moi, ce sera la fin d’une forme de néo-conservatisme importée en France depuis dix ans. La démocratie ne se fait pas depuis l’extérieur à l’insu des peuples. La France n’a pas participé à la guerre en Irak et elle a eu raison. Et elle a eu tort de faire la guerre de cette manière en Libye. Quel fut le résultat de ces interventions? Des États faillis dans lesquels prospèrent les groupes terroristes. Je ne veux pas de cela en Syrie», a indiqué le Président Macron.

Le 19 mars 2011, une coalition réunissant plusieurs pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, a opéré des frappes aériennes sur les troupes du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Le 31 mars, ces raids ont été placés sous le commandement de l’Otan. Le but déclaré de l’opération internationale baptisée «Protecteur unifié» était d’assurer l’embargo sur les livraisons d’armes au régime libyen, de faire respecter la zone d’exclusion aérienne et de protéger les populations civiles.

Des hostilités entre groupes armés rivaux ont éclaté en Libye suite au renversement et à l’assassinat de Mouammar Kadhafi en 2011. La plupart des pays occidentaux ont évacué le personnel de leurs missions diplomatiques de Tripoli. La Libye a été plongée dans le chaos politique où jusqu’alors oeuvraient deux parlements. Le pouvoir dans le pays est revendiqué d’une part par le parlement, qui a remporté les élections et siège à Tobrouk, et d’autre part par le Congrès général national siégeant à Tripoli à la tête duquel on trouve le Premier ministre islamiste Omar al-Hassi. Le groupe terroriste Daech opère activement dans le pays, dont plusieurs régions échappent au contrôle des autorités centrales. »[3]

Le néoconservatisme évoqué par le Président Macron en juin 2017, c’est la doctrine américaine de l’America First, l’obsession de la Destinée Manifeste[4], du monde unipolaire dominé par les Etats-Unis, dont l’OTAN est l’instrument militaire mondiale. C’est donc pour soumettre l’Afrique à l’hégémonie de l’Occident et notamment de la grande puissance américaine que la Libye a été détruite et le Sahel déstabilisé. Il s’agissait d’imposer par un chaos maîtrisé la suprématie militaire, économique et politique de l’Occident sur une Afrique dont les richesses stratégiques importent infiniment plus pour la consolidation de l’hégémonie occidentale que les centaines de millions de personnes africaines.

La différence de nature entre les régimes malien, nigérien et burkinabé

On l’aura donc bien compris. Tous les régimes africains qui ont accepté de s’accommoder de la destruction de la Libye et du repositionnement des armées de l’OTAN – et notamment de l’armée française- sur le continent, vivent désormais sous l’emprise d’un chaos relativement maîtrisé. L’aide à la lutte contre le terrorisme ne vise pas à anéantir le terrorisme, mais bien plutôt à le stabiliser, comme une piqûre de rappel, une épée de Damoclès pendant sur la tête des Africains, et obligeant les Etats à se soumettre aux conditions de coopération économique, sécuritaire et politique, dictées par l’Occident.

Les régimes au pouvoir au Niger, au Burkina Faso, issus de coups d’Etat réactionnaires civil et militaire, se sont soumis à cette donne. Bien que leurs dirigeants aient parfaitement compris que c’est la destruction de la Libye qui a engendré, par effet de dominos tout à fait prévu par les assaillants, le chaos relatif qui règne dans toute la bande sahélienne. Mohamed Bazoum, alors ministre du Président nigérien Issoufou, a témoigné d’une scène célèbre de débat entre les présidents Issoufou et Obama, le premier avertissant le second que si la Libye était attaquée, le Sahel et toute l’Afrique seraient déstabilisés. La réponse de Barack Obama fut sans appel, selon le témoignage de l’actuel président du Niger. Obama trancha sec devant un Issoufou médusé : « We will finish the job » ; « Nous allons finir notre travail »[5]. De telle sorte que l’ensemble des pays africains qui combattent aujourd’hui le terrorisme en s’appuyant sur les puissances impérialistes occidentales qui ont détruit la Libye et déstabilisé le Sahel savent que cette coopération est une éternelle impasse, car la Coalition otanienne ne peut pas définitivement combattre un chaos qu’elle a elle-même sciemment organisé pour se rendre indispensable aux africains.

Or, le régime malien, issu d’un coup d’Etat révolutionnaire parachevant une révolte populaire, du Président Assimi Goita a refusé d’accepter cette impasse. Lutter contre le terrorisme en s’appuyant sur les impérialistes qui ont ouvert le chemin au terrorisme, c’est se prendre dans un serpent de mer. Fuir la pluie pour se cacher dans une rivière. Le Mali, depuis la révolution du M5-RFP jusqu’à l’annonce de son programme de Transition jusqu’aux élections de 2024, a choisi de s’allier à la Fédération de Russie et à la Chine, réputées n’avoir par participé à la déstabilisation de l’Afrique dans son histoire récente comme dans son histoire longue.

Ainsi, vous venez de comprendre pourquoi les coups des terroristes, mais aussi l’hostilité des impérialistes occidentaux, à l’instar de la déclaration menaçante de 16 pays occidentaux le 23 décembre 2021[6], se concentrent aujourd’hui contre le Mali. Le duo Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa au nord et au centre du Mali, opère dans un environnement favorable à la chute du régime malien. Les bases-arrières des terroristes dans les pays ouest-africains favorables à la coalition qui a détruit la Libye et déstabilisé toute l’Afrique sont tout naturellement raffermies et consolidées. L’ambition ? Soumettre Goita et le Mali à l’imperium, car comme l’a ouvertement dit le Sénateur Français Christian Cambon , président de la Commission sénatoriale chargée de la Défense : « Je pense que le Mali payera très cher le fait de s’être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant huit ans, ont assuré la souveraineté du pays »[7]

Le scandale ici, c’est bien de reprocher au Mali de rompre avec une souveraineté par procuration pour vouloir s’assumer lui-même. Ainsi s’éclairerait le mystère de la concentration des coups durs des terroristes contre le Mali dans la très riche zone des 3 frontières[8]. Aux Etats soumis, est infligé le chaos maîtrisé et ainsi est assuré le contrôle par procuration de leur souveraineté économique, sécuritaire et politique. Aux Etats insoumis, est infligé par contre le chaos total, afin de les soumettre au principe de l’Ordre par le Chaos, du règne des maîtres du monde par la division instrumentale des peuples.

L’Afrique[9] doit ainsi comprendre que la lutte actuelle contre le terrorisme est inséparable de sa lutte multiséculaire contre l’impérialisme oriental et occidental. L’Afrique doit prendre elle-même, par tous les moyens nécessaires et légitimes, le contrôle de ses terres, airs et mers, si les populations africaines veulent accéder à la pleine dignité anthropologique. Manifestement, c’est pour avoir pris cette résolution que le Mali paie cher. Mais, il y a deux façons de vivre et deux façons de mourir. Vivre et mourir dans l’indignité, c’est avoir vécu en vain et on ne laisse rien qui vive. Vivre et mourir dans la dignité, c’est avoir vécu pleinement et c’est se donner la possibilité de vivre toujours par son œuvre, ici-bas ou au-delà. La lutte émancipatoire africaine doit ainsi être assise sur une spiritualité profonde de la liberté et de la vie sensée, de la vie infinie.

[1] Lire Samuel Laurent, L’Etat Islamique : organigramme, financements, filières, Paris, Seuil, 2014

[2] Lire très utilement le livre d’Anne Poiret, Mon pays vend des armes, Paris, Les arènes, 2019. La journaliste montre en particulier l’incongruité de la vente d’armes par la France aux puissances criminelles du moyen-orient qui parrainent les organisations terroristes et qui sont des ennemies jurées du système démocratique.

[3] https://www.derechos.org/peace/libya/doc/lby1982.html

[4] https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/amerique/23764-le-mythe-de-la-destinee-manifeste/

[5] « « We are joined in our resolve to finish the job, » Obama said after talks with French President Nicolas Sarkozy at the G8 summit in the French resort of Deauville.

But the US leader warned that the « UN mandate of civilian protection cannot be accomplished when Qaddafi remains in Libya directing his forces in acts of aggression against the Libyan people. » « We are joined in our resolve to finish the job, » Obama said after talks with French President Nicolas Sarkozy at the G8 summit in the French resort of Deauville.But the US leader warned that the « UN mandate of civilian protection cannot be accomplished when Qaddafi remains in Libya directing his forces in acts of aggression against the Libyan people. »

[6] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/article/communique-conjoint-sur-le-deploiement-du-groupe-wagner-au-mali-23-12-21

[7] https://actucameroun.com/2022/05/10/christian-cambon-senateur-francais-le-mali-payera-cher-le-fait-de-setre-separe-des-forces-francaises-video/

[8] https://www.la-croix.com/Monde/Mali-zone-des-trois-frontieres-epicentre-violence-djihadiste-2022-08-11-1201228548

[9] https://www.lopinion.fr/international/avec-le-depart-des-francais-du-mali-assimi-goita-prend-le-controle-des-airs

Médiapart, 12/08/2022