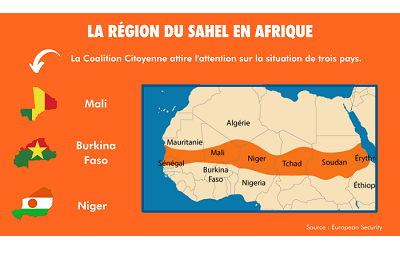

Mali, Burkina Faso, Sahel, groupes armés, djihadistes,

Par Natasha Booty

La colère généralisée face à l’insécurité chronique dans les pays d’Afrique de l’Ouest que sont le Mali et le Burkina Faso a ouvert la voie aux militaires qui ont chassé les gouvernements défaillants au cours des deux dernières années.

« Il n’y a plus de place pour l’erreur », a déclaré le putschiste malien lors de sa prise de pouvoir en août 2020.

« Nous avons plus que ce qu’il faut pour gagner cette guerre », a fait écho le nouveau responsable du Burkina Faso plus tôt cette année.

Alors, les citoyens sont-ils désormais plus en sécurité ?

La réponse courte est non.

Dans les deux pays, les attaques de militants islamistes contre des civils n’ont fait qu’augmenter. Il en va de même pour les civils tués – davantage de gens ordinaires sont tués par des islamistes, des militants et des militaires.

Les données fournies à la BBC par Acled en juin comparent les 661 jours avant et après le coup d’État au Mali en août 2020, et les 138 jours avant et après le coup d’État au Burkina Faso en janvier 2022.

Pour recueillir ces données, l’Acled s’appuie sur un réseau « d’informateurs et de professionnels » ainsi que sur les reportages des médias, mais M. Nsaibia affirme qu’il est particulièrement difficile de traquer la violence au Sahel en raison de « la désinformation menée par la Russie, et les États eux-mêmes alimentent souvent les médias avec de faux rapports pour les faire paraître plus réussis qu’ils ne le sont réellement ».

La Russie, qui soutient la junte malienne, a toujours nié de telles allégations dans le passé. Les gouvernements du Mali et du Burkina Faso n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la BBC.

L’un des mois les plus meurtriers jamais enregistrés a été mars 2022. Selon Acled, 790 civils ont été tués au Mali.

Graphique du Mali montrant l’augmentation des morts civiles et des attaques islamistes contre des civils

Certains de ces civils ont été tués par des militants de la branche locale du groupe État islamique à Ménaka, selon Acled, et il y a eu d’autres attaques de moindre envergure. Mais la grande majorité étaient des civils massacrés dans la ville de Moura par l’armée malienne, conviennent les groupes de défense des droits.

« Selon plusieurs rapports, l’armée malienne et des mercenaires russes sont entrés dans Moura à la recherche de ce qu’ils prétendaient être une réunion de chefs djihadistes. Ils ont attaqué des civils et l’ONU affirme avoir tué environ 500 civils en trois jours », déclare International Crisis. Groupe (ICG) Directeur du projet Sahel, Richard Moncrieff.

Les autorités maliennes ont nié que des civils aient été tués à Moura, affirmant que seuls des militants islamistes étaient morts. Il a depuis refusé l’accès à l’ONU pour une enquête sur les décès et a lancé la sienne à la place.

« Il s’agit d’un problème classique, parfois appelé la question des ‘morts disparus’ », explique M. Nsaibia d’Acled. « La violence sanctionnée par l’État n’est pas signalée, mais parfois même présentée comme étant perpétrée par quelqu’un d’autre. »

Il dit que la couverture médiatique peu fiable présente un obstacle majeur, tout comme les sites ruraux souvent éloignés de telles attaques dans les pays du Sahel – de plus « il y a une peur dominante parmi les communautés à l’idée de s’exprimer ».

Dans certains cas, les frontières entre l’acteur étatique et la milice civile peuvent également sembler floues – le Burkina Faso en particulier a une tradition de milices communautaires armées, dit M. Moncrieff, pour lesquelles le gouvernement a créé un rôle officiel en 2020.

De telles milices au Sahel sont de plus en plus sollicitées pour faire face à la menace djihadiste, mais sont souvent en sous-armement et en infériorité numérique. Certains ont également été accusés d’avoir commis des exactions violentes contre des civils.

« Armées clandestines »

Selon un récent rapport de l’ONU, les autorités maliennes ne contrôlent pleinement que 15 % du territoire du pays . Pendant ce temps, au Burkina Faso, seulement environ 60% du pays est sous contrôle de l’État, selon le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO .

Les militants islamistes au Mali et au Burkina Faso disposent d’une énorme puissance de feu, selon les analystes.

« C’est une guerre entre une armée et une armée clandestine » et dans de larges pans de ces pays « la pérennité de l’État n’est pas là », argumente le politologue Abdourahmane Idrissa, basé à l’université de Leiden.

Au Burkina Faso comme au Mali, les islamistes se livrent à une « guerre asymétrique classique », explique M. Moncrieff d’ICG, « où ils ne prennent le contrôle d’aucune ville. Ils encerclent de plus en plus les villes et les coupent pour se muscler, et autrement sont devenus très ruraux. »

L’un des catalyseurs du coup d’État de janvier au Burkina Faso a été un raid effronté au cours duquel des djihadistes ont tué 57 gendarmes au camp d’Inata, dans le nord du pays. Les gendarmes avaient eu recours à la récupération de nourriture avant l’attaque, après que leurs demandes de rations et de munitions supplémentaires soient restées lettre morte.

« Ce fut un choc – presque toute une unité a été anéantie – et ils sont morts dans des conditions que tout le monde jugeait déplorables », a déclaré à la BBC l’ancien soldat burkinabè devenu analyste Mahamoudou Sawadogo.

Depuis lors, sous la nouvelle junte, dit M. Sawadogo, les forces armées se sont vu promettre de meilleures conditions, plus de ressources et une révision de la stratégie antiterroriste – « mais cela n’a pas résolu le problème ».

« Les attaques se multiplient, il y a plus de violence contre les civils et plus de contrôle territorial a été perdu au profit des groupes armés – la stratégie des putschistes n’est donc pas adéquate contre la menace », ajoute-t-il.

Les changements structurels visant à unifier les forces armées du Burkina Faso sous un commandement unique ont également échoué, déclare M. Sawadogo.

« Exploiter le vide »

Le Mali voisin, avec sa plus longue histoire d’insurrection, ne s’en sort pas mieux.

Il a été l’épicentre de la violence islamiste au Sahel au cours de la dernière décennie, les djihadistes ayant permis aux rebelles touareg de s’emparer du contrôle d’une grande partie du nord en 2012.

Les troupes françaises ont été appelées pour lutter contre l’insurrection l’année suivante, les Maliens se félicitant initialement de l’intervention de son ancien colonisateur. Mais après neuf ans, ils quittent le Mali après s’être brouillés avec la junte, et le Mali a également décidé de quitter la force multinationale du G5 Sahel qui a été créée conjointement pour combattre les djihadistes.

Alors que la force Barkhane dirigée par la France a déplacé le centre de son opération anti-jihadiste au Niger, les militants de l’État islamique dans le Grand Sahara ont « exploité le vide laissé derrière eux » pour mener « des niveaux de violence sans précédent » dans les régions de Menaka et Gao, selon M. Nsaibia.

Certains analystes affirment que les activités de la junte malienne depuis son arrivée au pouvoir – notamment l’embauche de troupes de l’entrepreneur de sécurité russe Wagner et l’achat d’un grand nombre d’armes à la Russie – ont échoué faute de stratégie cohérente.

« L’armée est maintenant plus active – la corruption massive qui l’empêchait d’être plus active a été éliminée – mais cela ne veut pas dire qu’elle contrôle désormais mieux », fait valoir M. Idrissa.

M. Moncrieff convient que depuis le début de l’année, l’armée malienne adopte « une approche beaucoup plus frontale et mène la lutte contre les groupes djihadistes », probablement parce qu’elle se sent « enhardie par le soutien des mercenaires russes et un afflux d’armes ». – beaucoup d’entre eux de Moscou ».

« Les rapports indiquent qu’ils ont réussi à sécuriser certaines zones au moins pendant des périodes prolongées et ont chassé les groupes djihadistes », ajoute-t-il.

Le Mali nie la présence d’entrepreneurs militaires russes dans le pays, mais les deux parties sont accusées par des groupes de défense des droits d’avoir commis des abus et des massacres de civils , et Acled a déclaré à la BBC que la violence contre les civils avait « monté en flèche » depuis le début de l’implication russe en décembre.

Dans de nombreux cas, les civils tués par les forces maliennes appartiennent au groupe ethnique peul, qu’ils considèrent comme la principale base sociale à partir de laquelle les islamistes recrutent, et parfois des civils sont ciblés sur de simples soupçons d’avoir collaboré avec des militants, ont déclaré des analystes à la BBC.

Le Mali, cependant, a toujours nié cela.

Ces dernières années, alors que leur influence s’est affaiblie au Moyen-Orient, le groupe État islamique et al-Qaïda ont de plus en plus concentré leurs efforts sur le Sahel.

Ils ont exploité les tensions existantes dans les communautés, dit M. Moncrieff, « le changement climatique et la diminution des ressources agricoles s’ajoutant à ce mélange très violent ».

« C’est un cercle vicieux », ajoute-t-il, « les gens étant exclus de leurs champs par l’insécurité, alors que cela les rend plus susceptibles de rejoindre des groupes qui sont soit de nature djihadiste, soit simplement des gangs criminels qui visent à voler du bétail, etc. »

La propagation de la violence djihadiste du nord au centre du Mali au cours des sept dernières années, et son émergence au Burkina Faso au cours des deux dernières années, a des implications ailleurs en Afrique de l’Ouest.

« On le voit aussi dans les Etats côtiers, notamment le Bénin, et plus récemment le Togo », précise M. Nsaibia.

« Jusqu’à présent, seul le Ghana a été épargné, pour ainsi dire, même s’il y a de fortes indications que des groupes militants utilisent le territoire ghanéen comme lieu de repos et de récupération. »

‘Un dernier recours’

De nombreuses personnes dans les pays sahéliens qui recherchent désespérément des solutions pensent que les gouvernements militaires peuvent mieux gérer l’insécurité que les gouvernements démocratiquement élus, mais les analystes préviennent que ce soutien populaire pourrait bientôt se détériorer.

« Nous vivons cela maintenant au Burkina Faso et au Mali », déclare M. Sawadogo. « Toute implication de l’armée dans les affaires politiques aggrave la situation sociale et sécuritaire de la nation… C’est un dernier recours. Chaque coup d’État au Burkina Faso a retardé le progrès du pays. »

« L’acclamation s’estompe lorsque les gens prennent conscience que l’armée au pouvoir n’a pas plus de poids dans les zones périphériques que les gouvernements civils », convient M. Moncrieff.

C’est un point de vue partagé par le président nigérien Mohamed Bazoum – qui a résisté à une tentative de coup d’État quelques jours avant sa prestation de serment officielle – ainsi que par le président ghanéen et chef de la CEDEAO Nana Akufo-Addo, qui a déclaré à la BBC en avril que « les preuves initiales ne Cela n’indique pas que le Mali fait mieux que le gouvernement civil contre l’insécurité et la lutte contre les djihadistes. »

Alors, comment le Burkina Faso et le Mali peuvent-ils apporter un changement durable ?

« Une meilleure gestion et organisation de leurs forces de sécurité, et une meilleure gestion des processus électoraux dans leurs pays », suggère M. Moncrieff d’ICG.

« La principale leçon est que vous devez avoir un plan – que vous soyez une puissance militaire ou civile – parce que le gouvernement civil n’en avait pas non plus », explique le politologue M. Idrissa.

Les démonstrations de puissance militaire, telles que les raids et la répression des groupes armés, ne suffisent finalement pas à établir le pouvoir de l’État, ajoute-t-il. Pour cela, il faut un État réformé, capable de garder le contrôle de son territoire.

Pour l’instant, la sécurité de base que les chefs militaires avaient promise aux populations du Burkina Faso et du Mali semble bien loin.

BBC, 30/07/2022

#Mali #Sahel #France #Russie #Wagner #Groupes_armés