Étiquette : Sahel

-

Diplomatie : Une action proactive

Algérie, diplomatie, Maroc, Sahara Occidental, Libye, Sahel,Il ne fait pas l’ombre d’un doute que la diplomatie algérienne a fait son grand retour sur la scène internationale. Mieux, en recul ces dernières années, elle compte désormais jouer un rôle de première importance en Afrique et dans le Monde arabe tout en tenant compte de ses intérêts.«L’action diplomatique de notre pays, au cours des prochaines années, sera orientée vers la défense des intérêts de la Nation, la contribution à la sécurité et la stabilité régionales, le renforcement des liens avec l’Afrique et le Monde arabe, le développement du partenariat et de la paix dans le monde et le redéploiement de la diplomatie économique au service de notre développement», indique le texte du plan d’action du gouvernement.«L’Algérie, de par son histoire, son poids et son emplacement géographique central entre l’Afrique, le Monde arabe et la Méditerranée sera engagée plus que jamais dans la promotion d’initiatives, de dynamiques de réconciliation et d’efforts en vue de contribuer à la solution aux crises et conflits dans la région à l’instar du conflit du Sahara occidental, la crise libyenne ou à l’instabilité dans la région sahélo-saharienne ainsi qu’à travers le continent africain, le Moyen-Orient et le bassin de la Méditerranée occidentale», annonce le plan d’action gouvernemental.Un engagement qui se fera conformément aux positions de l’Algérie sur tous les dossiers et des solutions qu’elle n’a eu de cesse de défendre.S’agissant du Sahara occidental, le conflit qui oppose le Maroc au Front Polisario doit trouver sa solution dans le cadre du processus de décolonisation et de l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous l’égide des Nations unies », précise le texte.En Libye, l’Algérie qui a abrité les 30 et 31 août dernier une réunion ministérielle des pays voisins, s’emploiera à conforter la dynamique de réconciliation du peuple libyen et l’organisation des élections, loin de toute interférence et ingérence étrangères.Au Sahel, l’Algérie redoublera d’efforts pour contribuer à la stabilité et la sécurité de cette région à laquelle elle appartient et à laquelle les pays sont liés par des liens historiques, politiques et humains, forts et multiples ainsi que par une communauté de destin face à des défis existentiels», explique le plan d’action.«Les dimensions arabe et africaine seront pleinement assumées dans le cadre de la redynamisation de l’action diplomatique algérienne en vue de consolider les liens de fraternité et d’amitié avec les pays de ces régions qui font partie de la profondeur stratégique et de l’enracinement civilisationnel de notre pays», précise-t-on.Au sein du Monde arabe, l’Algérie «œuvrera, au cours des prochains mois, à la refondation de l’action arabe commune grâce à la réunion des conditions optimales pour la tenue et le succès du prochain Sommet arabe», ajoute le plan d’action gouvernemental.«Sur la scène internationale, l’Algérie mènera une action proactive et multiforme afin de permettre à notre pays de se consolider en acteur créatif apportant sa contribution, comme par le passé, aux règlements des crises et tensions internationales et exerçant une influence sur le cours d’événements marquants dans l’histoire de la communauté internationale et dans la vie de l’humanité», ajoute la même source.El Moudjahid, 04/09/2021 -

Le Maroc, derrière le terrorisme au Sahel, le crime organisé et le trafic de drogue

Maroc, Sahel, Union Africaine, terrorisme,POUR L’AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER : Le Maroc, derrière le terrorisme au Sahel, le crime organisé et le trafic de drogueAbdelkader Taleb Omar, ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique à Alger, a affirmé que le Maroc « est désormais isolé après les échecs et les crises diplomatiques en série », qu’il a suscitées.Le diplomate sahraoui a également révélé »sa corrélation avec le crime organisé à travers le trafic de drogue finançant le terrorisme ».Intervenant aux travaux d’une Journée d’études sur le terrorisme au Sahel organisée au Cercle national de l’Armée par l’Institut national des études stratégiques globales (INESG), M. Taleb Omar a précisé que le Maroc est en conflit avec toute l’Afrique et non seulement avec le Sahara occidental et l’Algérie ou avec l’Espagne, l’Allemagne et l’Union européenne (UE) en général.Rabat a tenté d’exercer une pression sur l’Europe à travers l’émigration clandestine mais sans parvenir à réaliser son objectif en menant l’UE à emboîter le pas de l’ancien président américain, Donald Trump, qui a accordé une prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental occupé. Une décision au demeurant qui n’a pas été avalisée ni par le Président Biden et ni encore moins le Congrès.« Rabat est allée au point de faire des promesses pour la réalisation de projets fictifs dans certains États africains et « tend à nouveau la main » à l’Espagne après la grave crise qu’elle a provoquée et le « lâchage » de milliers de marocains jeunes en majorité sur une enclave espagnole.Le Maroc a adhéré à l’UA, poursuit le diplomate sahraoui, mais « il refuse que le règlement de la cause sahraouie soit panafricain ou onusien. Pis encore, il tergiverse quant à la désignation d’un envoyé onusien au Sahara occidental ». « Or, le peuple sahraoui parviendra à l’indépendance grâce à sa volonté et sa résistance, et l’atermoiement ou encore la tentative d’empêchement du processus référendaire signifient que le Maroc sait que les résultats seront en faveur des Sahraouis », a-t-il ajouté.Par ailleurs, il a salué le rôle de l’Algérie dans la lutte antiterroriste « émanant d’une vision globale qui dépasse les aspects sécuritaire et militaire, aux volets socio-économique, culturel et extérieur », soulignant, pour ce faire, la nécessaire « collaboration de tous en vue de lutter contre ce fléau et instaurer la sécurité et la paix ». »Le ministre des Affaires étrangères algérien , Ramtane Lamamra, a insufflé un nouveau souffle au processus de paix qui franchit des pas », a-t-il précisé, citant, entre autres, la réunion des pays du voisinage libyen, ouverte hier lundi à Alger , mais aussi les visites du chef de la diplomatie algérienne , effectuées à Tunis, en Égypte, au Soudan et en Ethiopie dans le cadre de la crise du Barrage de la Renaissance ».« Cela permet à l’Algérie de jouer, à nouveau, son rôle fondamental dans l’instauration de la paix dans son voisinage et en Afrique sur la base de la justice et la fraternité entre les peuples contrairement au trublion régime du Makhzen qui se base sur l’expansionnisme, l’espionnage et la production à grande échelle de la drogue ».Un intervenant a présenté une approche établissant un parallèle sur les situations au Sahara occidental et en Palestine.Pour cet intervenant les questions palestinienne et sahraouie « représentent les mêmes orientations vu la méthode suivie, soulignant qu’Israël et le Maroc, adoptent les mêmes stratégies à travers « la spoliation des territoires et le déplacement des populations pour y installer des colons ». Ces deux conflits ne sauraient prendre fin qu’à travers « la révolution armée et la résistance », a-t-il dit.À l’occasion de cette rencontre, deux analystes politiques, Ahmed Adhimi et Mustapha Saidj, ont présenté leurs nouveaux ouvrages sur le Sahara occidental dans lesquels ils ont étudié la cause sahraouie depuis la colonisation espagnole jusqu’a ce jour.M.B.Le Courrier d’Alérie, 31/08/2021 -

La chute de Kaboul, une alerte pour le Sahel

Afghanistant, Sahel,

Moussa TCHANGARI, membre de la Fondation Frantz Fanon et directeur d’Alternatives Niger propose une réflexion plus large de la chute de Kaboul, qui pour lui est une alerte pour le Sahel.

En Afghanistan, pays en guerre depuis 20 ans, les Talibans ont pris le contrôle de plusieurs villes, dont Kaboul, la capitale. Le président du pays, Ashraf Ghani, est en fuite; et les quelques hautes personnalités de son régime, encore présents dans le pays, se préparent à transmettre le pouvoir à leurs ennemis jurés. C’est ce que rapportent tous les grands médias mondiaux; et tout cela s’est joué en l’espace de quelques jours, à l’approche de l’échéance de retrait définitif de l’armée américaine, pilier principal de la coalition internationale qui a déclenché la guerre en 2001.

A Washington, Londres, Paris, Berlin et Ottawa, capitales des grandes puissances engagées, depuis bientôt 20 ans, dans la guerre en Afghanistan, les dirigeants sont dans le désarroi; ils assistent impuissants au retour au pouvoir des Talibans, n’ayant plus aucun projet pour ce pays où ils ont déployé des milliers des soldats et dépensé des sommes folles, en dehors de l’évacuation de leurs ressortissants et de leurs « collaborateurs » afghans. « Ceci n’est pas Saigon », dit un haut dirigeant américain; mais, il s’agit bien d’une débâcle. Elle est même, à certains égards, plus retentissante encore que celle enregistrée au Vietnam, en 1975, avec la chute de Saigon.

Au Sahel, région où certains des Etats mènent depuis quelques années une guerre rude contre des divers groupes armés idéologiquement proches des Talibans afghans, la chute de Kaboul sonne comme une alerte; elle préfigure ce qui pourrait y advenir, au cours des prochaines années, si les élites au pouvoir et leurs soutiens occidentaux continuent d’ignorer les appels à des réformes politiques audacieuses. La chute de Kaboul indique, en tout cas, et de manière fort magistrale, que la guerre contre les groupes armés djihadistes ne peut être gagnée en faisant l’économie des telles réformes, seules susceptibles de jeter dans la bataille la plus grande force politique et militaire, à savoir « le petit peuple ».

Après 20 ans de combats, qui ont entrainé d’énormes pertes en vies humaines, principalement au sein de la population afghane, les armées occidentales, dotées des moyens les plus sophistiqués, ont échoué face à des Talibans déterminés ; mais, cet échec est d’abord et surtout celui des dirigeants politiques occidentaux, eux qui ont engagé toutes leurs forces (soldats, armements, argents, expertises) dans cette guerre, en misant sur une élite corrompue, qui partage avec les Talibans le rejet profond de la démocratie. On se souvient encore des élections afghanes qui, bien supervisées par les « grands pays démocratiques », ont été marquées par les fraudes des plus grossières.

En Afghanistan, 20 ans de guerre ont enrichi une élite profondément corrompue, portée et maintenue au pouvoir par des armées étrangères ; mais, il faut dire que ces 20 ans de guerre ont enrichi également le complexe militaro-industriel occidental, les compagnies de sécurité et des experts en tout genre. L’argent englouti par cette guerre, les vies humaines qu’elle a emporté, ne sont une perte que pour le « petit peuple » d’Afghanistan et les petits contribuables des pays qui s’y sont engagés; et c’est parce que la guerre n’est pas un malheur pour tous qu’elle se poursuit toujours au Sahel, sur fond de corruption des élites, de déni des droits et du refus du dialogue et de réformes, au risque de voir un jour déferler sur les capitales des « Talibis en moto ».

Au Sahel, il est urgent que des hommes et des femmes de bonne volonté se lèvent et proclament que la guerre en cours ne peut pas être gagnée avec les mêmes armées étrangères qui ne l’ont pas gagnée en Afghanistan; mais aussi, avec le même type de dirigeants corrompus, qui n’ont aucune once de patriotisme, et le même type de forces de défense et de sécurité, qui commettent parfois des graves exactions et sont plombées par l’affairisme de leurs chefs. Cette guerre, si elle doit être gagnée, ne le sera qu’à travers une volonté large et des initiatives audacieuses visant à construire un nouveau contrat politique et social restituant au peuple sa souveraineté et créant les conditions d’une vie digne pour les millions de personnes qui en sont aujourd’hui privées.

Moussa Tchangari

-

Wikileaks : L’Algérie, allié des Etats-Unis au Maghreb

Algérie, Etats-Unis, Sahel, Maghreb, lutte antiterroriste, #Algérie, #Sahel, #Maghreb, Al-Qaïda,

Câbles WikiLeaks : l’Algérie passe de blague sécuritaire à alliée des Etats-Unis au Maghreb

Après les attentats suicide de 2007, les diplomates américains ont fustigé les forces de sécurité du pays, mais les relations se sont considérablement améliorées depuis lors

Le gouvernement algérien a été gravement secoué par les attentats d’Al-Qaida il y a trois ans alors que l’organisation terroriste ouvrait un nouveau front en Afrique du Nord et que les forces de sécurité « sclérosées et méfiantes » du pays avaient du mal à réagir, selon des câbles diplomatiques américains.

Mais des rapports secrets de l’ambassade américaine à Alger révèlent que la coopération en matière de renseignement avec les États-Unis s’est tellement améliorée depuis que Washington considère l’Algérie comme le pays le plus important combattant al-Qaida dans la région du Maghreb.

En décembre 2007, cependant, il y a eu un silence embarrassé du président Abdelaziz Bouteflika après que des attentats-suicides quasi simultanés contre un bâtiment de l’ONU et la Cour suprême de la capitale ont tué 41 personnes.

Les câbles de l’ambassade américaine montrent le désarroi, la confusion et une incapacité à gérer les problèmes de sécurité de base. Bouteflika a demandé l’aide européenne « pour mettre sur écoute les téléphones portables dont les cartes SIM sont changées », tandis que les États-Unis avaient été invités plus tôt à lutter contre les attentats à la voiture piégée, selon les documents.

De nombreux contacts algériens de l’ambassade ont attribué le silence du président après les attentats « à son embarras que les kamikazes étaient auparavant connus des services de sécurité » et avaient bénéficié d’un programme officiel de réconciliation pour les anciens djihadistes. Certains des plus de 250 islamistes qui avaient été amnistiés avaient rejoint al-Qaida au Maghreb islamique (Aqim).

En février 2008, cependant, la coopération des États-Unis avec le renseignement militaire algérien s’était améliorée et avait porté ses fruits. « C’est un groupe épineux et paranoïaque avec lequel travailler », a indiqué l’ambassade, « mais avec eux, nous avons mis en place plusieurs réseaux qui ont envoyé des djihadistes algériens en Irak ».

Un bureau du FBI avait été installé à l’ambassade pour établir des programmes de collaboration avec le ministère de l’Intérieur, « mais les Algériens ne se précipitent pas pour coopérer ». Dans la coopération militaire et sécuritaire, les Algériens sont restés « exceptionnellement prudents ».

En septembre 2008, AQMI a appelé à l’assassinat de la secrétaire d’État américaine de l’époque, Condoleezza Rice, lors de sa visite à Alger. Les forces de sécurité algériennes ont déjoué un complot visant à attaquer l’aéroport de Hassi Messaoud, agissant apparemment sur la base d’informations reçues d’une cellule d’Al-Qaida en Europe. Le plan présumé impliquait le détournement d’un avion et d’une voiture piégée.

Fin 2009, les documents américains montrent que l’Algérie avait « pris l’initiative » en persuadant ses voisins mauritanien, nigérien et malien de mettre en place un commandement régional pour des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme à Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie.

« AQMI », a déclaré un haut responsable algérien aux responsables américains, « veut s’implanter dans la région et, par conséquent, l’Algérie entendait mener le combat au-delà des frontières de l’Algérie. Comme un boxeur qualifié… la clé est de maintenir la pression sur votre adversaire et augmentez votre marge de manœuvre. »

Lorsque les Algériens ont insisté pour plus de partage de renseignements, un responsable américain de la défense a rétorqué que les survols de surveillance devraient être liés à une action directe sur le terrain puisque le coût d’une mission était d’environ 50 000 $, « nous devions donc être sûrs du résultat ». L’Algérie avait également besoin de brouilleurs d’engins explosifs improvisés sophistiqués, car les insurgés utilisaient des téléphones portables pour faire exploser ces bombes à distance.

Les câbles montrent que les Algériens étaient cinglants à l’égard du Mali, se plaignant que les responsables de la capitale, Bamako, « ont alerté les insurgés que leurs appels sur leurs téléphones portables étaient surveillés et la fuite de renseignements sensibles ». L’Algérie a également accusé le Mali de faciliter le paiement des rançons pour les otages et a qualifié le pays de « environnement commercial favorable pour les terroristes ».

Fin 2009, l’Algérie a tardé à répondre à une demande américaine d’autoriser des vols de surveillance par des avions EP-3 « pour surveiller l’environnement sigint (signal intelligence) dans les zones de Mauritanie et du Mali où AQMI opère ». Cela faisait suite à une visite du chef du commandement américain pour l’Afrique, le général William Ward, et était « une démonstration de la coopération renforcée en matière de sécurité que nous voulons soutenir face à la menace AQMI dans la région transsaharienne ».

Les vols ont ensuite été approuvés, mais un nouveau problème est apparu en janvier lorsque le ministre algérien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur des États-Unis, David Pearce, pour protester contre l’inscription du pays sur une liste de « contrôle renforcé » par l’Administration américaine de la sécurité des transports. Cela faisait suite à la tentative du jour de Noël dernier du « Lamikaze » envoyé par al-Qaida au Yémen pour abattre un avion de ligne au-dessus du Détroit.

« L’inscription de l’Algérie sur une liste qui inclut les Etats sponsors du terrorisme et les pays d’intérêt crée l’impression que l’Algérie fait partie du problème et n’est pas un partenaire à part entière dans la lutte contre le terrorisme », a déclaré l’envoyé.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons eu le feu vert pour développer de nouveaux liens à tous les niveaux, des militaires aux forces de l’ordre », a-t-il déclaré à Washington. « Cette lumière est maintenant devenue jaune ». Pearce a ajouté : « Il convient de rappeler qu’aucun pays n’est plus important que l’Algérie dans la lutte contre al-Qaida au Sahel et au Maghreb.

The Guardian, 06/12/2010

-

L’Algérie bouscule l’échiquier en Afrique du Nord

Algérie, Maroc, Afrique, Sahel, Libye, Sahara Occidental, #Algérie, #Maroc, SaharaOccidental, Western Sahara,

L’Algérie secoue l’échiquier en quête d’une plus grande influence au Maghreb et au Sahel

Alger, 25 août (EFE) – La décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, son rival dans la région, est le résultat d’une décision méditée depuis des mois et semble répondre à une stratégie visant à regagner de l’influence en Afrique du Nord et au Sahel et à isoler le Maroc dans une zone vitale de grande valeur pour les États-Unis et l’UE dans la nouvelle géostratégie mondiale.

C’est ce qu’expliquent aujourd’hui à Efe des experts et des diplomates basés dans la région, qui s’accordent à dire que le moment semble avoir été « soigneusement choisi » par Alger pour tenter de profiter de ce qu’elle perçoit comme la « faiblesse diplomatique » du Maroc après la décision du président américain Joe Biden d’ignorer la politique pro-marocaine de son prédécesseur, Donald Trump, sur le Sahara occidental, et les conséquences du conflit avec l’Espagne et l’Allemagne.

La nouvelle administration démocrate a non seulement décidé de ne pas appliquer l’ordre présidentiel républicain reconnaissant la souveraineté marocaine sur l’ancienne colonie espagnole, mais a également envoyé des signaux indiquant qu’elle préférait reprendre le dialogue par le biais de l’ONU, rompu depuis que Rabat a annoncé en 2018 que l’indépendance n’était plus une option et qu’elle n’accepterait qu’une « large autonomie ».

Berlin et Madrid ont reçu, pour leur part, le soutien fermé de l’Union européenne (UE), qui a assumé comme sien un conflit que la diplomatie marocaine entendait être bilatéral et qu’elle a encadré dans le cadre de son ambition que les puissances européennes rejoignent le courant de Trump et acceptent la souveraineté marocaine sur les territoires occupés comme condition de négociation.

« L’Algérie a observé avec inquiétude la stratégie du Maroc au Sahara et en particulier l’offensive conçue par (le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser) Burita », a déclaré à Efe un analyste militaire européen basé dans la région.

« Ces dernières années, elle a été très occupée à régler la situation interne avec le Hirak, mais maintenant elle veut retrouver son influence traditionnelle dans la région, en particulier en Libye et au Sahel, une zone essentielle avec laquelle elle partage une large et dangereuse frontière », ajoute l’expert, qui pour des raisons de sécurité préfère ne pas être identifié.

PERSPECTIVES RÉGIONALES

L’annonce de la rupture des relations, que les experts prédisaient depuis la normalisation des liens entre le Maroc et Israël et le début des échanges commerciaux et des visites, est intervenue un mois avant une importante réunion des pays voisins sur l’avenir de la Libye à Alger, que Washington a applaudie.

Lundi, Lamamra lui-même s’est rendu à Tunis pour l’occasion, au cours de laquelle il a rencontré et partagé ses projets avec l’envoyé spécial américain en Libye, Richard Nolan.

Un jour plus tôt, le ministère algérien des affaires étrangères a fait part de la crainte de l’Algérie d’une flambée de violence terroriste dans des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où les États-Unis et l’UE ont des bases, des soldats et des intérêts militaires, tandis que le général Said Chengriha, chef de l’armée et homme fort, a exhorté les forces armées à être « plus vigilantes ».

« La décision a un aspect régional important, elle bouscule l’échiquier au Sahel et au Maghreb, mais elle peut aussi être une opportunité », explique un diplomate arabe à Tunis.

« Il est clair que la géographie de l’Algérie, qui partage ses frontières avec le Sahel et la Libye, en fait un facteur nécessaire dans toute stratégie prévue pour la zone. En cela, elle a un avantage sur le Maroc, mais elle a aussi des obligations et des faiblesses », a déclaré la source militaire.

ÉNERGIE ET DJIHADISME

Analystes, militaires et diplomates s’accordent également à dire que la manœuvre algérienne – que Rabat a qualifiée d’ »injustifiable » et fondée sur des « prétextes fallacieux et absurdes » – aura un impact important sur la question énergétique, car elle pourrait affecter les gazoducs qui approvisionnent l’Europe et en particulier l’Espagne.

Et elle pourrait contribuer à déstabiliser une région où la pauvreté, le djihadisme et les mafias dédiées à la contrebande d’armes, de personnes et d’autres produits se développent, parallèlement à des systèmes économiques obsolètes gravement affectés par la croissance démographique et la crise climatique.

« En tant qu’Européens, nous devons garder un œil plus attentif sur cette région, qui a un impact direct sur nous », explique un diplomate européen basé à Alger. « Il ne semble pas s’agir d’une colère d’un jour, mais d’une décision qui vise à changer la dynamique dans une région fondamentale pour le présent et l’avenir », prévient-il. EFE

Swissinfo, 25/08/2021

-

Sahel. Des fusils serbes identifiés parmi les armes utilisées par des groupes armés violents

Sahel, armes, Mali, Bosnie, Niger, Burkina faso, Tchad, groupes armés, #Sahel,Des experts en armements d’Amnesty International ont identifié des armes de fabrication serbe dans des vidéos publiées par des groupes armés opérant dans le Sahel, notamment un groupe affilié à l’État islamique qui a revendiqué la mort de centaines de civils. Les nouveaux fusils, certains étant les modèles les plus récents qui existent, correspondent à des transactions entre la Serbie et le Burkina Faso, ce qui laisse à penser que ces armes ont été vendues récemment au gouvernement burkinabé avant de tomber entre les mains de groupes armés.L’analyse effectuée par Amnesty International des données relatives aux transactions commerciales montre aussi que la République tchèque, la France et la Slovaquie exportent de grandes quantités d’armes légères et de petit calibre aux gouvernements du Sahel depuis que cette région est le théâtre d’un conflit généralisé.En 2020, lorsque la Serbie a effectué son dernier transfert d’armes déclaré vers le Burkina Faso, les violences entre les groupes armés étaient déjà constatées.Patrick Wilcken, responsable du programme Entreprises, sécurité et droits humainsDepuis 2011, le Mali est confronté à une insurrection menée par divers groupes armés, parmi lesquels l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al Qaïda. Le conflit a gagné le Burkina Faso et le Niger. Les groupes armés mènent de multiples attaques contre les civils et la région sombre rapidement dans une crise humanitaire. La Serbie, la République tchèque, la France et la Slovaquie ont ratifié le Traité sur le commerce des armes (TCA), qui interdit tout transfert d’armes s’il existe un risque qu’elles servent à commettre ou faciliter des violations des droits humains.« Le conflit au Sahel se caractérise par de graves atteintes aux droits humains commises par toutes les parties concernées, notamment des massacres de civils imputables à des groupes armés qui n’ont pas de comptes à rendre. Plus d’un million de personnes sont déplacées dans la région et la crise humanitaire se mue rapidement en l’une des plus tragiques du monde, a déclaré Patrick Wilcken, responsable du programme Entreprises, sécurité et droits humains à Amnesty International.« Dans ce contexte qui ne cesse de s’aggraver, les États doivent faire preuve d’une extrême prudence en matière de transferts d’armes au Sahel. Il existe un risque inacceptable que les armes soient détournées vers des groupes armés, tandis que les armées et les forces de police nationales de la région présentent des bilans affligeants en termes de respect des droits humains. Alors que se tiendra la semaine prochaine la conférence annuelle sur le Traité sur le commerce des armes, nous engageons tous les États à se montrer à la hauteur de leurs obligations et à ne pas valider de transferts d’armes susceptibles de favoriser des violations des droits humains. »Le 30 août, des délégués de 110 pays se rencontreront à Genève à l’occasion de la septième Conférence des États parties au Traité sur le Commerce des Armes (TCA). Le TCA interdit aux États d’exporter des armes lorsqu’il existe un risque prépondérant que ces armes servent à commettre ou à faciliter des génocides, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou de graves atteintes aux droits humains. Cela englobe le risque que les armes vendues à des gouvernements soient cédées illégalement à des auteurs d’atteintes aux droits humains.Un conflit qui s’aggraveL’instabilité ne cesse de croître dans la région du centre du Sahel et les groupes armés prolifèrent dans ce contexte de conflit à multiples facettes et d’une grande violence. Selon l’ONG Armed Conflict Location Event Database Database (Base de données sur le lieu et le déroulement des conflits armés, ACLED), on a recensé plus de 6 000 morts parmi les civils entre 2017 et 2021 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Plus de 1 200 000 Burkinabés ont été déplacés depuis 2016, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).En juin 2021, des hommes armés non identifiés ont tué 130 civils dans le village de Solhan au Burkina Faso – l’attaque la plus meurtrière visant des civils observée jusqu’à présent dans le cadre du conflit. L’État islamique au Grand Sahara (EIGS) a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques contre des civils en 2021, dont une le 21 mars qui a fait 137 morts dans diverses localités au Niger.Les groupes « d’autodéfense », créés en réaction à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), se rendent eux aussi responsables de massacres de civils, enclenchant un cycle sanglant de représailles. En mars 2020, l’un de ces groupes, les Koglweogo, a lancé une série d’attaques contre des villages au Burkina Faso, qui ont fait au moins 43 morts. Un mois plus tôt, Dan na Ambassagou, une milice armée ethnique, a tué 32 villageois à Ogossagou, au Mali.Des armes serbes entre les mains des combattantsAmnesty International a recueilli et analysé plus de 400 contenus numériques en provenance du Burkina Faso et du Mali, dont des photos et des vidéos authentifiées, publiées sur les réseaux sociaux par des membres de groupes armés entre janvier 2018 et mai 2021. Ces images montrent des stocks d’armes, ainsi que des fusils entre les mains des combattants de divers groupes armés dont l’EIGS, le GSIM, Dozos, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les Koglweogo et Dan au Ambassagou, à la fois au Mali et au Burkina Faso.Si la plupart des armes visibles sont des Kalachnikovs héritées de l’ère soviétique, datant de plusieurs décennies, Amnesty International a identifié 12 cas dans lesquels les combattants avaient des armes plus récentes, fabriquées par l’entreprise serbe Zastava – notamment des mitrailleuses lourdes M02 Coyote et des fusils-mitrailleurs M92 et M05, dont les modèles dernier cri M05E3, qui n’étaient pas disponibles avant le début des combats dans le nord du Mali en 2011.S’il s’est avéré impossible de retracer précisément la chaîne de responsabilité, il est fort probable que ces armes aient été détournées vers des groupes armés, soit par des canaux illicites soit par des prises sur les sites des affrontements.Entre 2015 et 2020, la Serbie a indiqué dans ses rapports annuels au TCA avoir transféré au total 20 811 fusils et carabines, 4 000 fusils d’assaut, 600 revolvers et pistolets à chargement automatique, et 290 mitrailleuses au Burkina Faso.Le TCA exige des États parties qu’ils évaluent le risque de détournement des armes couvertes par le Traité – particulièrement les armes légères et de petit calibre, qui sont faciles à cacher et transporter. S’il existe un risque considérable que celles-ci soient détournées vers des utilisateurs finaux qui s’en serviront pour commettre ou favoriser des violations des droits humains, les exportations ne doivent pas être autorisées.« En 2020, lorsque la Serbie a effectué son dernier transfert d’armes déclaré vers le Burkina Faso, les violences entre les groupes armés étaient déjà constatées. Si la Serbie avait mené une réelle évaluation des risques, elle aurait conclu que les ventes d’armes au Burkina Faso risquaient fort de contribuer à des violations des droits humains », a déclaré Patrick Wilcken.Les armements vendus à des gouvernements de la région du Sahel risquent de tomber entre les mains de groupes armés violents et d’alimenter un conflit qui ne cesse de s’aggraver.Patrick WilckenAutres armes européennesD’après les données officielles du rapport annuel de l’Union européenne, depuis 2013, les États membres de l’UE ont accordé 506 licences pour des équipements militaires, pour un montant de 205 millions d’euros, au Mali et au Burkina Faso.La Slovaquie a indiqué avoir livré au Mali 1 000 armes d’assaut, 2 460 fusils et carabines, 550 mitrailleuses, 680 pistolets et revolvers, et 750 pistolets-mitrailleurs. La République tchèque a indiqué avoir livré au Burkina Faso 3 500 fusils d’assaut et 10 pistolets-mitrailleurs, et la France a livré au Mali 1 164 pistolets et revolvers à chargement automatique, 4 fusils et carabines, ainsi que 13 véhicules blindés de combat.« Les armes serbes que nous avons identifiées prouvent une nouvelle fois que les armements vendus à des gouvernements de la région du Sahel risquent de tomber entre les mains de groupes armés violents et d’alimenter un conflit qui ne cesse de s’aggraver, a déclaré Patrick Wilcken.« Alors que la situation se détériore au Sahel, tous les États exportateurs doivent adopter des garanties strictes afin d’empêcher que des armes ne soient détournées vers des groupes armés ou ne servent à commettre des violations des droits humains imputables à des forces armées. Si de telles garanties ne peuvent être mises en place, les transferts ne doivent pas avoir lieu. En outre, les États importateurs doivent lutter contre les ventes d’armes illicites et assurer la sécurité des stocks. »Amnesty International, 24/08/2021 -

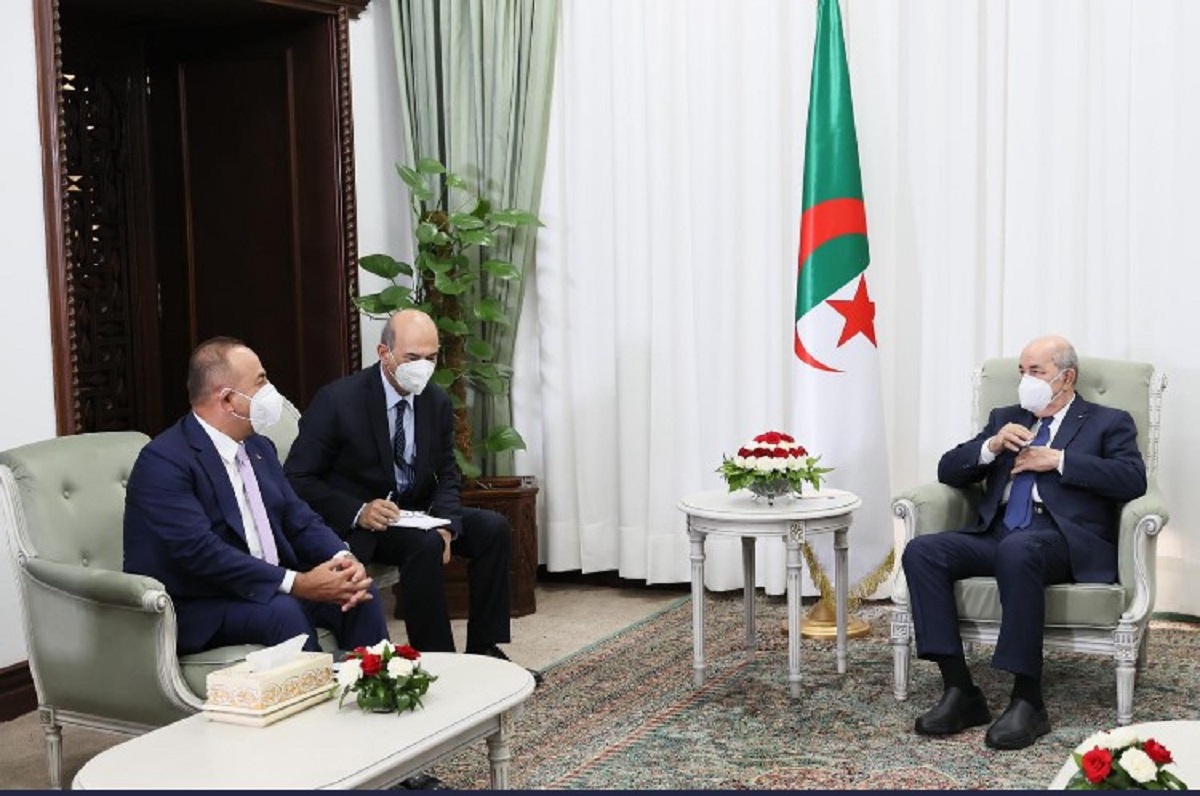

Algérie: Tebboune rencontre Cavusoglu

Algérie, Turquie, Libye, Tunisie, Sahel, Sahara Occidental, #Algérie, #Turquie, #SaharaOccidental, #Sahel,

Tebboune et Cavusoglu discutent du renforcement de la coopération pour atteindre la stabilité dans la région

– Lors d’une rencontre en Algérie entre le président algérien et le ministre turc des Affaires étrangères, selon un communiqué de la présidence

AA / Algérie / Abbas Mimouni

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu ont passé en revue, dimanche, les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays afin de parvenir à la stabilité dans la région.

C’est ce qui ressort d’une rencontre entre les deux hommes à Alger, dans le cadre d’une visite officielle de Cavusoglu dans ce pays arabe, entamée samedi et qui s’achève dimanche.

La présidence algérienne a indiqué, dans un communiqué, que « le ministre des Affaires étrangères de la République sœur de Turquie, Mevlut Cavusoglu, a fait part au président Abdelmadjid Tebboune, des salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que de ses condoléances, suite au martyre de citoyens suite aux incendies qui ont ravagé le pays. »

Tebboune a également chargé Cavusoglu « de transmettre ses sincères condoléances à son homologue turc, suite aux incendies et inondations qui ont frappé son pays. »

La présidence algérienne a indiqué que » l’entretien a porté sur les questions d’actualité régionale et internationale et a permis de confirmer la convergence de vues sur de nombreux dossiers, notamment les développements en Libye, au Sahara occidental, en Tunisie et dans les pays du Sahel, ce qui appelle à renforcer la coopération et à unifier les efforts pour contribuer à la réalisation de la stabilité dans la région. «

Au terme de cette rencontre, Cavusoglu a déclaré à la télévision d’État algérienne avoir transmis des informations au président Tebboune « concernant les questions discutées et celles qui seront abordées ultérieurement, lors de la rencontre avec mon frère, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. »

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, nous avons discuté des questions régionales et mondiales, et nous avons de ce fait recueilli les directives du président Tebboune, tout en lui faisant part de nos points de vue à leur sujet. »

Le ministre turc des Affaires étrangères a souligné que la Turquie a des points de vue « identiques » à ceux de l’Algérie sur de nombreuses questions, notamment « les développements en Libye, dans les pays du Sahel, en Tunisie, et d’autres questions internationales. »

Il a également souligné la poursuite de la coopération et de la solidarité avec l’Algérie pour assurer la stabilité et la sécurité dans toute la région.

-

Turquie: Convergence de vues avec l'Algérie sur les questions régionales et internationales

Algérie, Turquie, Tunisie, Libye, Sahel, Afrique,-Selon les déclarations du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à l’issue de sa rencontre avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra.AA/AnkaraLe chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a fait état d’une convergence de vues entre la Turquie et l’Algérie sur les questions régionales et internationales telles que la Libye, la Tunisie et l’Afrique.C’est ce qui ressort d’une conférence de presse tenue samedi par Cavusoglu au terme de sa rencontre avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, en marge d’une visite officielle de deux jours en Algérie.Cavusoglu a félicité Lamamra pour sa reconduction à la tête de la diplomatie algérienne, notant que le ministre algérien des Affaires étrangères saura servir son pays par son expérience.Le responsable turc a souligné qu’il apportera, – en coopération avec son homologue algérien -, d’importantes contributions à l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région.Cavusoglu, a déclaré que la Turquie et l’Algérie luttent contre les incendies et autres catastrophes naturelles.Le ministre turc a présenté ses condoléances à la partie algérienne pour les victimes des récents incendies.Il a également indiqué avoir discuté de tous les aspects des relations bilatérales, lors de sa rencontre avec Lamamra,« Nous avons défini une feuille de route pour les actions que nous pouvons accomplir ensemble au cours de la période à venir », a fait savoir le responsable turc.Il a expliqué que la visite prévue du Président Abdelmadjid Tebboune en Turquie, sera une occasion pour tenir la réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays ainsi que la réunion de la Commission mixte algéro-turque de coopération économique.« Nous continuerons également de négocier les accords entre les deux pays pour les signer dans les plus brefs délais », a-t-il ajouté.Cavusoglu a souligné que les efforts se poursuivront pour augmenter le volume du commerce bilatéral entre la Turquie et l’Algérie à hauteur de 5 milliards de dollars.Le chef de la diplomatie turque a fait observer que les deux parties sont déterminées à étendre la coopération économique dans tous les domaines.Il a déclaré à cet effet que plus de 1 300 entreprises turques sont actives en Algérie, faisant part de ses remerciements pour l’appui officiel des autorités algériennes en ce sens.Cavusoglu a souligné avoir discuté avec son homologue algérien de questions régionales et internationales, telles que la Libye, la Tunisie et le Sahel.« Je voudrais affirmer avec grand plaisir qu’il existe une convergence de vues entre l’Algérie et la Turquie sur ces questions », s’est-il félicité, et d’ajouter que son pays « estime qu’Alger a un rôle très important et utile à jouer pour préserver la paix et la stabilité dans la région ».« Nous avons convenu de travailler ensemble sur toutes les questions dont nous avons parlé », a conclu le ministre turc des Affaires étranges. -

La Turquie et l’Algérie ont des points de vue identiques…

#libye , #sahel , #tunisie , #algérie , #turquie, Algérie, Turquie, Tunisie, Libye, Sahel,

Çavuşoğlu: « La Turquie et l’Algérie ont des points de vue identiques sur plusieurs questions internationales »

Le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a déclaré que les points de vue de la Turquie et de l’Algérie sont identiques sur des questions internationales telles que la Libye, la Tunisie, la région du Sahel et l’Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a déclaré que les points de vue de la Turquie et de l’Algérie sont identiques sur des questions internationales telles que la Libye, la Tunisie, la région du Sahel et l’Afrique.

Mevlüt Çavuşoğlu a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra dans le cadre de ses contacts en Algérie.

Une conférence de presse conjointe s’est tenue à l’issue du tête-à-tête et des réunions inter-délégations.

Notant que la Turquie et l’Algérie sont aux prises des incendies et d’autres catastrophes naturelles, Çavuşoğlu a exprimé ses condoléances aux Algériens qui ont perdu la vie dans les incendies.Tous les aspects des relations bilatérales ont été discutés au cours de la réunion, a précisé M. Çavuşoğlu et déclaré qu’une feuille de route a été tracée pour ce qui peut être fait conjointement au cours de la période à venir.

Le chef de la diplomatie turque a souligné que les efforts continueront pour que le commerce bilatéral entre la Turquie et l’Algérie atteigne 5 milliards de dollars, ajoutant que les questions régionales et internationales ont également été discutées au cours de la réunion.

« Nous avons échangé sur des questions régionales telles que la Libye, la Tunisie, la région du Sahel et l’Afrique. Je voudrais dire avec plaisir que les points de vue de l’Algérie et de la Turquie sont identiques sur ces questions. Nous trouvons que le rôle de l’Algérie pour la paix et la stabilité de la région est très important et bénéfique » a noté M. Çavuşoğlu.

Le ministre algérien des Affaires étrangères Lamamra a également déclaré qu’il existe une coopération stratégique entre les deux pays, tout en soulignant que la coopération peut être développée dans des secteurs d’activité tels que l’agriculture, l’exploitation minière et le tourisme.

« La Turquie est un pays possédant une grande expérience dans ces trois secteurs. Nous pouvons élargir la coopération entre les deux pays dans ces domaines en profitant de l’expérience de la Turquie et nous diriger vers de nouveaux horizons » a estimé M. Lamamra.

TRT Français, 15.08.2021

-

Algérie-Mali :Le poids d’un message de paix

Algérie, Mali, MINUSMA, Sahel, #Algérie, #Mali, #MINUSMA,

La récurrence de l’appel au dialogue politique pour la résolution des conflits malien et libyen, est une victoire éclatante de la diplomatie algérienne. On se rappelle que l’Organisation des nations unies était très loin d’une pareille approche au lendemain du premier putsch militaire au Mali, comme dans l’offensive de l’Otan contre la Libye, deux guerres liées l’une à l’autre et qui avaient précipité les événements dans ce pays et permis à des groupes terroristes de se déployer dans la région.

En ces temps-là, l’ensemble des nations, la France, les Etats Unis et les pays membres de la CEDEAO avaient soutenu une intervention militaire massive dans la région. Appuyés même par les Nations unies, les va-t-en guerre maliens et libyens, soutenus par leurs alliés, avaient voulu faire croire au monde entier que les équations malienne et libyenne n’étaient pas si compliquées que cela.

Ils avaient même tenté d’induire les militaires en erreur en affirmant qu’une intervention au Sahel allait être facile à mener au sens où la région était totalement désertée par toute présence humaine, à l’exception des hommes armés. Partant de ce raisonnement, ils avaient estimé qu’une action militaire ne durerait que quelques semaines. Les partisans de l’usage de la force sans distinction entendaient se débarrasser définitivement de la rébellion Touaregs et partant, en finir militairement avec un problème d’ordre éminemment politique.

Ils avaient mis le paquet pour amener les dirigeants du monde à épouser leurs thèses. Ils avaient même réussi à convaincre les médias lourds internationaux de chanter les vertus de la guerre au nom de populations déshéritées, dont les grandes souffrances pouvaient passer en pertes et profits. Face à cette armada médiatico- militaire, un seul pays s’était dressé pour dire non à cette approche guerrière qui ne pouvait mener qu’à la catastrophe.

Patiemment, mais efficacement l’Algérie s’était employée à convaincre le monde entier de la nécessité d’une solution à plusieurs niveaux. Les diplomates algériens ont réussi la gageure de démontrer aux Français et aux Américains qu’il était prioritaire d’isoler les groupes armés politiquement et socialement avant de mener une quelconque action sur le terrain.

Aujourd’hui, avec un retour en force de la diplomatie algérienne, les accords d’Alger reprennent vie et l’opportunité d’agir de concert avec les puissances mondiales, en faveur d’une paix véritable. Que ce soit au Mali ou en Libye, le travail a porté ses fruits et aujourd’hui, le monde entier est d’accord avec l’Algérie qui a évité au Sahel la catastrophe d’une afghanisation.

Par Nabil G.

Ouest Tribune, 11/08/2021