Tags : Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, terrorisme, organisations djihadistes,

L’extrémisme violent au Sahel

Introduction

S’étendant du Sénégal à l’Érythrée, située entre le Sahara au nord et les tropiques africains au sud, la région du Sahel est depuis longtemps confrontée à des crises sécuritaires et humanitaires graves et complexes. Depuis leur indépendance dans les années 1960, de nombreux pays du Sahel ont connu un extrémisme violent en raison de la confluence d’une gouvernance faible et illégitime, du déclin économique et de l’aggravation des effets du changement climatique. La violence, les conflits et la criminalité ont augmenté au cours de la dernière décennie , transcendant les frontières nationales et posant des défis importants aux pays à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la région. Les épicentres de la violence et des catastrophes humanitaires se trouvent dans les sous-régions du Liptako-Gourma et du bassin du lac Tchad.

Le Liptako-Gourma se trouve au centre du Sahel, aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L’instabilité actuelle est associée à l’effondrement de l’État libyen en 2011, qui a entraîné la prolifération d’armes et de combattants armés dans la région. L’afflux d’extrémistes dans le nord du Mali a ravivé la rébellion touareg endormie [PDF] en 2012, qui avait déjà fait surface en 1963, 1990 et 2006. Représentant seulement 10 % de la population malienne, les Touaregle peuple, organisé sous le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), a cherché un État autonome et s’est aligné sur de multiples groupes islamistes, dont al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le Mouvement pour l’unité et le djihad en Afrique de l’Ouest ( MUJAO) et Ansar Dine pour repousser les forces gouvernementales hors du nord. Le président de l’époque, Amadou Toumani Touré, a été renversé lors d’un coup d’État en mars 2012 par l’armée, qui désapprouvait l’incapacité du gouvernement à réprimer la rébellion. L’effondrement des institutions étatiques qui en a résulté dans le nord a permis au MNLA de s’emparer des capitales régionales de Gao, Kidal et Tombouctou ; le groupe avait déclaré l’ État indépendant de l’Azawad [PDF] dans le nord du Mali en avril. Le MNLA s’est rapidement scindé d’Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes alliés en juin après leur tentative d’imposer la loi islamique et de déclarer un califat islamique sur le territoire du nord.

Après une période de calme relatif, la crise s’est détériorée en janvier 2013 alors qu’AQMI, le MUJAO et Ansar Dine poussaient plus au sud pour occuper Konna dans le centre du Mali. En août, le Mali est revenu à un gouvernement dirigé par des civils sous Ibrahim Boubacar Keïta, qui a ensuite signé un accord de paix avec une coalition de groupes indépendantistes touaregs, dont le MNLA en 2015. La coalition a exclu les organisations islamistes, qui ont rapidement profité de l’accord pour étendent leur contrôle , s’étendant plus loin dans le centre du Mali et le Burkina Faso et le Niger voisins. Le Liptako-Gourma est depuis devenu un foyer de l’extrémisme violent au Sahel.

Des attaques notables visant l’hôtel Radisson Blu au Mali, l’hôtel Splendid au Burkina Faso et l’hôtel L’Etoule du Sud en Côte d’Ivoire en 2015 et 2016 ont démontré l’étendue de la menace islamiste au Sahel et en Afrique de l’Ouest. En septembre 2016, l’ État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) a fait surface au Burkina Faso, lançant sa première attaque majeure contre un poste frontière près de la ville burkinabé de Markoye. En 2017, plusieurs affiliés d’al-Qaïda ont fusionné pour former Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM). L’émergence de l’ISGS et du JNIM, ainsi que la relation souvent controversée, parfois de coopération entre les deux, ont intensifié la violence au Sahel. Le JNIM et l’ISGS ont tous deux poussé plus au sud dans le Liptako-Gourma, menaçant la sécurité des États côtiers relativement stables d’Afrique de l’Ouest. Le JNIM a plus récemment pris le contrôle du territoire dans le nord et le centre du Mali, tandis que l’ISGS a été confiné au nord du Burkina Faso et à l’ouest du Niger en raison d’ affrontements avec le JNIM qui ont commencé en 2020.

L’extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad à l’intersection du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria a prévalu à la même période avec la réémergence de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Fondé par Muhammed Yusuf dans le nord-est du Nigeria en 2002, Boko Haram a été contraint à la clandestinité en 2009 après que les forces de police nigérianes aient tué plus de sept cents membres, dont Yusuf, lors d’un raid en juillet. Les membres restants se sont dispersés [PDF] en Afghanistan, en Algérie, au Tchad, dans le nord du Mali, au Niger et en Somalie. En juin et août 2011, Boko Haram a indiqué sa stratégie plus expansive et agressive en lançant des attentats-suicides [PDF] contre la police et le siège de l’ONU à Abuja, au Nigeria. Le groupe a acquis une notoriété internationale suite à son enlèvement de 276 filles de la ville de Chibok, au Nigeria, donnant naissance au mouvement mondial Bring Back Our Girls en avril 2014.

En 2015, Boko Haram a prêté allégeance à l’État islamique autoproclamé et s’est rebaptisé État islamique dans la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP). Une faction dissidente du premier Boko Haram était active jusqu’en 2021, lorsque l’ISWAP a tué son chef, absorbé son territoire et relégué ses membres dans des îles éloignées du lac Tchad. L’ISWAP a depuis établi le contrôle du nord-est du Nigeria et de certaines parties du Niger.

Les experts attribuent l’expansion de l’extrémisme violent au Sahel à une gouvernance toujours faible, caractérisée par la corruption , un recul démocratique, des déficits de légitimité et des violations des droits de l’homme. De nombreux pays de la région partagent des dynamiques internes d’inégalité similaires [PDF] – le pouvoir de l’État a tendance à être concentré dans les régions urbaines du sud, tandis que les régions rurales du nord restent sous-développées et propices à l’exploitation par des groupes extrémistes. Ainsi, les pays du Sahel sont systématiquement classés en tête de l’ indice des États fragiles , en particulier le Tchad, le Mali et le Nigéria. Les transferts de pouvoir fréquents sont également un problème : le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger ont connuun total de vingt-cinq coups d’État réussis entre 1960 et 2022, aboutissant le plus souvent au renversement militaire de gouvernements civils démocratiquement élus. Des coups d’État militaires consécutifs au Mali en 2020 et 2021, aboutissant à l’actuel gouvernement intérimaire du Mali sous la junte militaire, ont lancé la plus récente soi-disant épidémie de coup d’État dans la région, qui a connu des événements similaires au Burkina Faso, au Tchad et au Niger .

La mort du président tchadien Idriss Déby le 20 avril 2021 a créé une crise de leadership dans les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. Sous Déby, le Tchad et son armée ont joué le rôle de pivot dans les coalitions de sécurité régionales à la fois dans le Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad. La Force opérationnelle interarmées multinationale ( MNJTF) – composée du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria – a été activée en 2014 pour répondre à la menace de Boko Haram, du crime organisé et du banditisme dans le bassin du lac Tchad. En février 2017, la France et les pays du Groupe des Cinq pour le Sahel (G5) – Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger – ont annoncé la création de la Force du G5 Sahel., une force antiterroriste forte de cinq mille hommes visant à combattre les groupes militants avec un mandat élargi pour traverser les frontières dans la région du Sahel. L’augmentation du nombre de victimes civiles et de graves violations des droits de l’homme par les forces de sécurité au Tchad , au Mali et au Nigéria a encore sapé les efforts régionaux et nationaux.

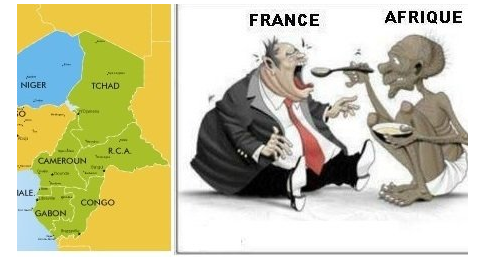

En 2013, l’engagement international a véritablement commencé lorsque les forces françaises sont entrées au Mali à la demande du gouvernement malien. L’opération Serval, transformée plus tard en opération Barkhane , est devenue une force de trois mille hommes basée à N’Djamena, au Tchad, axée sur l’éradication des extrémistes violents au Burkina Faso, au Mali et au Niger, en partenariat avec les gouvernements locaux et avec le soutien de Tchad et Mauritanie. En 2015, le mandat de l’opération Barkhane s’est élargi pour apporter un soutien supplémentaire à la MNJTF [PDF] dans sa lutte contre Boko Haram. L’opération Barkhane a rapidement été suivie par la mise en place de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et, en 2020, par le soutien de la force opérationnelle Takuba dirigée par l’Union européenne.. En 2020, la France avait déployé 5 100 soldats soutenus par 15 000 Casques bleus de l’ONU du monde entier . Les États-Unis ont également fourni un soutien logistique et consultatif [PDF] à la fois à la MNJTF et à la Force du G5 Sahel. En outre, l’ armée américaine a accru sa présence au Sahel, déployant environ 1 500 soldats dans la région et construisant une base de drones au Niger comme plate-forme pour des frappes contre des groupes à travers l’Afrique de l’Ouest et du Nord. Malgré la contingence relativement faible des forces américaines, les militaires américains ont été dans la ligne de tir directe. Le 4 octobre 2017, des membres de la US Special Operations Task Force ont été pris en embuscadepar un groupe affilié à l’État islamique à Tongo Tongo, au Niger, entraînant la mort de quatre militaires.

Malgré une implication internationale accrue, la campagne contre les militants a plutôt provoqué la propagation du militantisme dans les pays du Sahel . Cet échec, associé aux tensions croissantes et à l’impopularité de la France dans ses anciennes colonies, a conduit le président français Emmanuel Macron à annoncer le 13 juillet 2021 que l’opération Barkhane prendrait fin au premier trimestre 2022. Les extrémistes violents ont exploité le vide sécuritaire qui en résultait avec une attaques à travers le Sahel. De nombreuses attaques ont spécifiquement visé la MINUSMA, qui a été surnommée la plus dangereuse des Nations Unies Mission de maintien de la paix. Au lieu du soutien français, la junte militaire malienne a demandé l’assistance sécuritaire du groupe Wagner , une organisation mercenaire russe impliquée dans d’autres contextes fragiles, notamment la République centrafricaine, la Libye, le Mozambique, le Soudan, la Syrie et l’Ukraine. Depuis son introduction en décembre 2021, le groupe Wagner a déployé un millier de mercenaires au Mali hébergés dans quinze avant-postes, dont d’anciennes bases françaises.

Une crise humanitaire aiguë exacerbe la menace que représente l’extrémisme violent pour la stabilité régionale. La dernière décennie de conflit a déplacé 2,6 millions de personnes dans le Liptako-Gourma et 2,8 millions de personnes dans le bassin du lac Tchad, avec des centaines de milliers de réfugiés affluant vers les pays voisins. Les pays du Sahel se classent régulièrement [PDF] parmi les plus pauvres du monde avec des problèmes [PDF] aggravants de pauvreté, d’insécurité alimentaire , de chômage élevé et de la croissance démographique la plus rapide au monde. La crise du bassin du lac Tchad est depuis longtemps reconnue comme l’une des pires catastrophes humanitaires au monde en raison des graves dommages causés par le changement climatique et la faiblesse de la gouvernance dans les zones rurales. Les températures au Sahel augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, endommageant directement les moyens de subsistance de millions de personnes dépendant des ressources naturelles . La diminution des ressources en terre et en eau a entraîné des affrontements de plus en plus fréquents entre les communautés d’éleveurs, d’agriculteurs et de pêcheurs. Les organisations extrémistes violentes ont non seulement contribué à aggraver les conditions humanitaires, notamment en ciblant les travailleurs humanitaires, mais ont également exploité les conditions d’insécurité pour recruter et contrôler les populations du Sahel. En outre, les économies affaiblies et la prolifération des extrémistes violents ont accru les activités illiciteset des organisations criminelles dans la région, ce qui contribue encore à l’instabilité.

Préoccupations

La force persistante et croissante des organisations extrémistes violentes au Sahel menace d’exacerber la crise humanitaire et de propager l’instabilité à travers l’Afrique, ce qui pose des risques sécuritaires et financiers importants pour les États-Unis et l’Europe. L’effondrement imminent du soutien international à la lutte contre le terrorisme, ainsi que l’affaiblissement du leadership dans les efforts régionaux, ont créé un vide dans lequel l’extrémisme violent peut se développer. Le groupe Wagner a déjà profité de ce vide, s’installant au Mali et lançant des opérations aveugles contre les civils maliens. La convergence possible [PDF] des menaces à la sécurité, y compris une coopération accrue entre les organisations terroristes, principalement l’ISGSet l’ISWAP, et entre les organisations terroristes et criminelles, pourraient intensifier le danger que ces groupes représentent dans la région et au-delà.

En outre, le Sahel reste un point de transit principal pour les migrants voyageant d’Afrique subsaharienne vers les États côtiers du nord et vers l’Europe. De nouvelles violences pourraient augmenter de manière exponentielle le taux de déplacement et de migration de la région, aggravant les pressions sur les États d’Afrique du Nord et côtiers et sur l’Europe. Une aggravation de la situation humanitaire pèserait davantage sur les efforts d’aide américains et internationaux, d’autant plus que les États-Unis continuent d’avoir des engagements de longue date en matière de développement et de sécurité dans la région. Les États-Unis restent l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire ; avoir des engagements de longue date en matière de développement et de sécurité dans la région. Les États-Unis restent l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire ; continue àfournir une formation militaire, comme le programme Flintlock; et a livré des millions de dollars en ventes d’armes à la région.

Développements récents

En février 2022, la France et ses alliés européens comprenant la Force opérationnelle Takuba ont annoncé leur intention de retirer toutes les troupes du Mali, mettant fin à leur intervention de plusieurs décennies. Enhardies par le retrait des forces étrangères, les organisations extrémistes ont intensifié la violence dans la région. Les six premiers mois de 2022 ont vu une augmentation spectaculaire des attaques, en particulier dans la région du Liptako-Gourma et se répandant sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest. Plus de deux mille civils ont été tués au cours de cette période, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2021. Mars 2022 a été le mois le plus meurtrier enregistré par l’Armed Conflict Location and Event Data Project depuis 1997, coïncidant avec le regain d’activisme de l’ISGS . le long de la frontière Niger-Mali et le massacre de Moura dans le centre du Mali. Le 23 mars, des soldats maliens accompagnés de mercenaires russes du groupe Wagner ont lancé une attaque de cinq jours sur la ville pour extirper les militants islamistes, tuant plus de trois cents civils. Les Nations Unies ont depuis demandé une enquête sur l’incident, qui fait partie d’un schéma plus large de violations croissantes des droits de l’homme par les forces de sécurité maliennes depuis l’introduction du groupe Wagner en décembre 2021.

En mai 2022, le gouvernement malien a officiellement mis fin à son traité de coopération en matière de défense avec la France parallèlement à l’accord sur le statut des forces régissant autrefois les opérations de la France et de l’Union européenne dans le pays. Le gouvernement militaire du Mali s’est également retiré du G5 Sahel , diminuant considérablement la capacité de lutte contre le terrorisme de l’organisation. En juin, le JNIM a tué 132 villageois dans le centre du Mali, l’attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le coup d’État. Les modèles régionaux ont indiqué une augmentation marquée du ciblage des civils au Burkina Faso, au Mali et au Niger en particulier.

À la suite de violentes protestations contre les efforts de lutte contre le terrorisme du gouvernement, un coup d’État militaire au Burkina Faso dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président démocratiquement élu Roch Marc Christain Kaboré le 24 janvier 2022. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a par la suite interdit le Burkina Faso, et l’Union africaine a emboîté le pas. Depuis lors, l’EIGS a lancé une série d’attaques meurtrières, dont le massacre d’une centaine de civils dans le village septentrional de Seytenga en juin. En septembre, Damiba a été déposé par le capitaine Ibrahim Traoré lors d’un deuxième coup d’État militaire. Traoré a depuis dissous le gouvernement, suspendu la constitution et fermé les frontières du pays. Les spéculations concernant le lien de Traoré avec l’armée américaine ont suscité des enquêtes sur le rôle de l’entraînement militaire américain dans l’épidémie de coup d’État dans la région, car le Pentagone n’a pas été en mesure de confirmer ou de nier le lien avec Traoré.

Le 24 octobre 2022, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le rappel des responsables de l’ambassade d’Abuja, invoquant un risque accru d’attaque terroriste importante. Cette décision est intervenue après plusieurs vagues de violence armée dans le nord du Nigéria non officiellement attribuées à des organisations extrémistes, notamment un incident le même mois où un homme armé a ouvert le feu sur des villageois dans l’État nigérian de Benue, faisant trente-six morts.

En janvier 2023, des experts de l’ONU ont plaidé pour une enquête indépendante sur d’éventuels crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par les forces gouvernementales et le groupe Wagner au Mali. Les experts ont affirmé qu’un « climat de terreur et d’impunité totale » caractérisait les activités du groupe Wagner dans le pays, pointant du doigt le massacre de Moura en mars 2022.

Source