Tags : Al Qaïda au Maghreb Islamique, AQMI, EIGS, MUJAO, Etat Islamique, Daech, ISIS, Sahel,

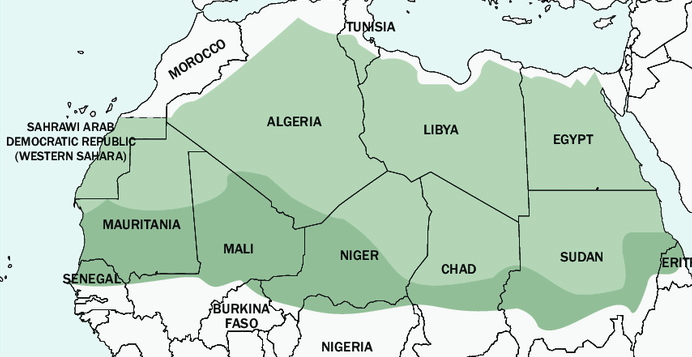

Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), branche du réseau Al-Qaida, a fait allégeance à Oussama Ben Laden le 13 septembre 2006 et est implanté dans la région du Sahel où il opère principalement. AQMI est organisée en deux commandements pour l’exécution de ses opérations : à l’Ouest sahélien, Mokhtar Belmokhtar dirige une unité qui concentre ses actions principalement sur la Mauritanie. A l’Est, Abou Zeid dirige et exécute des opérations armées au Nord du Mali jusqu’au Sud de la Tunisie.

AQMI a pour objectif de créer un « Emirat Islamique » à l’échelle du Maghreb, le but étant de fondre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie dans un unique Etat qui serait placé sous l’autorité d’un chef religieux, d’où la déstabilisation volontaire des régimes politiques de la sous-région. AQMI distingue généralement deux types d’ennemis : l’ennemi proche ou voisin qui fait référence aux pays maghrébins (qui se positionnent comme étant l’ennemi prioritaire à combattre) et l’ennemi lointain, qui renvoie à l’occident (et aux alliés des ennemies proches).

A l’image des autres groupes terroristes existants, Al Qaida dispose de divers modes d’actions. En effet, une première fatwa, remonte au début des années 90, autorisait le financement du djihad par des activités illicites. Mais c’est 2001 qu’une autre fatwa de l’égyptien Abou Bassir al-Tartousi, légitime le recours au vol, au trafic en tout genre, à la contrebande et au racket, si cela pouvait servir le djihad. Depuis, ces pratiques ont largement été mis en œuvre et restent les principaux modes d’actions de l’AQMI.

I. La prise d’otage ou les enlèvements

La prise d’otage pour les groupes terroristes et plus particulièrement pour AQMI, reste le moyen le plus sure pour s’attirer tout le réseau média et l’attention de toute la communauté internationale. Le rapt, souvent accompagné de menaces de mort si les revendications de ses auteurs ne sont pas respectées, reste la source financièrement la plus rentable.

Ainsi, les terroristes d’Al Qaida n’hésitent pas à recourir à ce moyen dès que l’occasion se présente pour d’une part, obtenir des rançons pour financer leur structure et acquérir des armements de plus en plus sophistiqué et puissants, et d’autre part, pour exiger la libération de membres terroristes emprisonnés dans les pays du Sahel. De ce fait, 90% des ressources d’AQMI proviennent des rançons versées et on évoque aussi 90 millions d’euros réclamés par AQMI, pour la libération des 4 otages (français enlevés au Niger en septembre 2010) encore retenus. Ce montant représente plus de deux fois l’aide annuelle de la France au Mali ou au Niger.

1. Aperçu sur le nombre d’otages enlevés et tués dans le Sahel et au Nigeria depuis 2009

3 juin 2009 : AQMI revendique la mort du Britannique Edwin Dyer, enlevé le 22 janvier dans la zone frontalière entre le Mali et le Niger. Trois autres touristes européens, deux Suisses et un Allemand enlevés avec lui sont libérés en avril et juillet.

25 juillet 2010 : AQMI revendique l’exécution du Français, Michel Germaneau, un ancien ingénieur de 78 ans, enlevé dans le nord du Niger le 19 avril puis transféré au Mali.

8 janvier 2011 : Antoine De Léocour et Vincent Delory (deux français) sont tués au cours d’une opération de sauvetage franco-nigérienne en territoire malien, au lendemain de leur enlèvement par des membres d’Aqmi dans un restaurant de Niamey.

24 novembre 2011 : Philippe Verdon et Serge Lazarevic (deux Français) sont enlevés par des hommes armés dans le Nord-Mali. Un rapt qui porte aussi la griffe d’AQMI.

25 novembre 2011 : Un Allemand est tué en tentant de résister à son enlèvement à Tombouctou (nord du Mali) par des hommes armés qui kidnappent trois autres touristes se trouvant avec lui. AQMI, qui a revendiqué l’enlèvement, a menacé en janvier dernier de tuer les trois otages, un Suédois, un Néerlandais et un Britannique ayant aussi la nationalité sud-africaine.

8 mars 2012 : Deux ingénieurs britannique et italien, otages au Nigeria depuis le 12 mai 2011 sont tués. Les otages ont été « assassinés » par leurs ravisseurs appartenant au groupe islamiste Boko Haram.

Les prises d’otages les plus marquantes restent celles des deux humanitaires espagnols Albert Vilalta et Roque Pascual enlevé en novembre 2009 puis libéré en mars 2010 en contrepartie d’une rançon estimée entre 5 et 10 millions de dollars versés à AQMI. Un français Pierre Camatte enlevée au Mali en 2009 a quant à lui été libéré en échange de la libération de quatre islamistes de l’organisation détenu par Bamako. Aujourd’hui, au total, 12 Européens dont 6 Français, sont encore retenus au Sahel par AQMI et le MUJAO.

Si AQMI qui dispose de réseaux dans plusieurs pays sahéliens (Mauritanie, Mali, Niger, nord du Nigeria…) est bien derrière l’enlèvement des nombreux occidentaux, elle a aussi démontré qu’elle pouvait frapper les intérêts occidentaux dans toute la région sahélienne. Pour rappel, après la fin de la rébellion touareg au Niger en 2009, certains membres de la communauté touareg ont tissé des liens avec des islamistes armés et il leur arrive de vendre leurs services pour des enlèvements ou des trafics, sans pour autant partager leur idéologie, le but étant purement financier.

Aussi, pour repérer ses cibles, AQMI s’appuie également sur le soutien des populations locales qui informe le groupe de la présence de touristes ou d’humanitaires dans la région et ce, par intérêt ou pour des raisons de solidarité ou par complicité. C’est dans ce sens que des groupes autonomes sans appartenance terroriste kidnappent et revendent des otages.

Aujourd’hui il est difficile de chiffrer le nombre de prises d’otages dans le Sahel en raison de la nature même de ce type de crime. Les informations restent peu fiables et peu vérifiables car ce genre d’événements n’est pas toujours publiquement rapporté et les autorités des pays « victimes » ne sont pas toujours coopératifs. Cependant des consultants spécialisés dans la prise d’otage estiment qu’il y aurait annuellement entre 20.000 et 30.000 enlèvements dans le monde.

2. Evolution de l’industrie de l’enlèvement dans le Sahel

Au cours de cette décennie, ce sont près de 120 millions de dollars qui ont été collectés par les organisations terroristes en matière de paiements de rançons, avec en tête l’AQMI qui a encaissé le plus d’argent depuis 2008.

A titre d’exemple, l’Espagne aurait payé 8 à 9 millions d’euros pour obtenir la libération de ses otages, le Canada quelques millions d’euros, l’Autriche entre 2 et 3,5 millions d’euros pour la libération de deux Autrichiens. L’Italie 3 millions d’euros en 2002/2003, l’Allemagne aurait payé 5 millions d’euros pour la libération d’otages européens, idem pour la Suisse. Des pays comme la Grande-Bretagne ne paient jamais de rançons.

L’autre constat inquiétant, est l’augmentation continue des montants des rançons exigées, passant de 4,5 millions de dollars en 2010 à 5,4 millions de dollars en 2011. A titre d’exemple, une filiale d’Al-Qaïda aurait tenté d’extorquer des paiements annuels importants, estimés à des millions d’euros, auprès d’une société (probablement Areva) basée en Europe, en échange de la promesse de ne pas porter atteinte à ses intérêts en Afrique. Mais cela n’est que le début d’un cercle vicieux : en réalité payer une sorte de redevance annuelle à des groupes terroristes reviendrait à financer d’autres opérations d’enlèvements qui, à leur tour, conduisent à la demande d’autres rançons.

Les américains appelleraient donc les gouvernements européens à ne plus payer de rançons, alors que les européens acceptent mal cette position car au final, tous les pays concernés finissent sous la pression et sous la menace d’exécuter les otages par payer des rançons pour voir libérer leurs ressortissants otages d’AQMI au Sahel. Lorsque ce ne sont pas les gouvernements qui paient, ce sont des entreprises privées qui sont sollicitées pour régler la rançon.

II. Trafics, contrebande et racket

Si le Sahel est considéré comme étant un véritable « hub » énergétique, il en est de même en matière de trafics en tout genre et de contrebande. La zone sahélienne est devenue le lieu de passage privilégié pour de nombreuses filières criminelles qui font aujourd’hui du Sahel une plaque tournante de plusieurs trafics. Aux portes de l’Europe (premier consommateur mondial), cette zone reste incontrôlée et l’Amérique du Sud n’est pas la seule région d’où provient la drogue qui transite par le Sahel : cocaïne et héroïne en provenance d’Afghanistan transit aussi par cette zone. Les marchandises remontent, ensuite vers l’Europe, empruntant des itinéraires clandestins à travers le Tchad, le Mali et le Niger. On estime ainsi aujourd’hui que le Sahel sert de transit à 50 voire 70 tonnes sur les 200 à 250 tonnes de cocaïne produite en Amérique du Sud.

AQMI n’intervient donc pas directement dans le trafic, mais prélève une taxe imposée et illégale sur les transits de drogue, en contrepartie du contrôle et de la sécurité qu’elle assure aux trafiquants chargés d’approvisionner les pays du Sahel et lors des passages de convois.

La contrebande de cigarettes à travers le Sahel est également une pratique très courante et génératrice de revenus difficilement chiffrable, mais qui se compterait annuellement en plusieurs centaines de millions d’euros. Les marchés visés par ces trafics sont d’abord ceux du Maghreb, de l’Egypte et du Moyen-Orient. Cette contrebande très lucrative attire fortement les groupes terroristes locaux qui, s’ils ne s’impliquent pas directement, imposent un « service de protection » aux contrebandiers contre une dîme sur la marchandise, d’où l’implication particulière de Mokhtar Belmokthar, un des responsables d’AQMI alias « Mister Marlboro», dans le trafic de cigarettes au Sahel.

III. Appuis et investissements extérieurs

Ces appuis sont constitués de dons plus ou moins volontaires en provenance des communautés maghrébines installées en Europe et plus généralement à l’étranger. Ces fonds sont transférés via des organismes financiers de transferts de fonds (Western Union…). Le rapatriement de ces fonds est peu contrôlé et les traces difficiles à remonter, compte tenu du fait que de faux documents et renseignements justifiant l’origine et la destination des fonds sont présentés.

Aussi, AQMI serait soutenu voire assister financièrement et militairement par des pays comme : l’Arabie Saoudite, la Libye, l’Iran ou encore le Pakistan. L’objectif étant de bénéficier de la protection d’AQMI pour ce qui est de leurs intérêts économiques et financiers dans la région du Sahel.

Depuis la prise en otage de 16 personnes travaillant pour la multinationale Areva, au Niger, en septembre 2010, AQMI tirerait aussi ses soutiens financiers de firmes multinationales qui utilisent AQMI comme un moyen criminel pour atteindre des fins stratégiques.

IV. Recrutements, Kamikazes et le réseau Internet

AQMI ne compterait aujourd’hui que 500 combattants actifs, autour de Abdelmalek Droukdal, le chef du Groupe salafiste pour la prédication et le combat, au nord-est de l’Algérie. On compte 400 autres combattants logés dans le nord du Mali, soit un faible nombre de terroristes, au sein d’une organisation marquée par des tensions internes entre chefs rivaux et dont certains sont idéologiquement intransigeants et d’autres tout simplement des trafiquants. Au total, d’après les données qui circulent dans le milieu du renseignement, il y aurait entre 500 et un millier de terroristes membres d’AQMI, essentiellement répartis entre les katibas du Sahel et celles du nord de l’Algérie. Pour information, au moins 150 terroristes auraient été arrêtés, tués ou se sont rendus entre janvier et octobre 2012.

Les moyens d’action d’AQMI ne sont pas que financiers, ils sont aussi humains, notamment à travers le recrutement des jeunes maghrébins généralement en détresse pour en produire des postulants au martyre. Le recrutement se fait principalement en Algérie, dont 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le recrutement se fait également au niveau des prisons (notamment françaises) où cohabitent délinquants mineurs et terroristes. Ces derniers enrôleraient des jeunes en leur inculquant une idéologie meurtrière durant des séances d’endoctrinement.

Si ce n’est pas au sein des prisons, c’est sur le réseau Internet que le groupe AQMI attire des volontaires à travers des vidéos (diffusées en plusieurs langues pour toucher le maximum de zones géographiques) et des messages de vengeance à l’encontre des apostats, des juifs et des « mécréants ». Le but étant une propagande très bien étudiée pour promouvoir le djihad et inciter les jeunes au service de la cause d’AQMI.

Enfin pour reprendre Jean Luc Marret, spécialiste des questions de violence, du terrorisme et des Etats fragiles, AQMI est « une entreprise politique, composée de professionnels, exigeant une formation, poursuivant une carrière et pratiquant un métier, ayant des partenaires (…) disposant d’un capital, à la recherche de publicité et dont le nom équivaudrait à une marque ».