Topics : Afrique, néocolonialisme, Franc CFA, bitcoin, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Guinée, Tchad,

La France utilise encore le colonialisme monétaire pour exploiter 15 nations africaines. Bitcoin pourrait-il être une porte de sortie ?

À l’automne 1993, la famille de Fodé Diop économisait pour son avenir. Brillant jeune de 18 ans vivant au Sénégal, Fodé avait devant lui un brillant parcours de basketteur et d’ingénieur. Son père, instituteur, l’avait aidé à trouver l’inspiration dans les ordinateurs et à se connecter au monde qui l’entourait. Et ses talents d’athlète lui avaient valu des offres pour étudier en Europe et aux États-Unis.

Mais quand il s’est réveillé le matin du 12 janvier 1994, tout avait changé. Du jour au lendemain, sa famille a perdu la moitié de ses économies. Non pas à cause d’un vol, d’un braquage de banque ou d’une faillite d’entreprise, mais d’une dévaluation de la monnaie, imposée par une puissance étrangère basée à 5 000 kilomètres.

La veille au soir, des responsables français ont rencontré leurs homologues africains à Dakar pour discuter du sort du «franc de la Communauté financière africaine» (ou franc de la Communauté financière africaine), largement connu sous le nom de franc CFA ou «seefa» en abrégé. . Pendant toute la vie de Fodé, son franc CFA avait été indexé sur le franc français à un taux de 1 pour 50, mais lorsque la réunion de fin de soirée s’est terminée, une annonce à minuit a fixé la nouvelle valeur à 1 pour 100.

L’ironie cruelle était que le destin économique de millions de Sénégalais était complètement hors de leurs mains. Aucune protestation ne pourrait renverser leurs maîtres économiques. Pendant des décennies, de nouveaux présidents sont venus et sont partis, mais l’arrangement financier sous-jacent n’a jamais changé. Contrairement à une monnaie fiduciaire typique, le système était beaucoup plus insidieux. C’était du colonialisme monétaire.

LA MÉCANIQUE DU SYSTÈME CFA

Dans leur livre révélateur, « La dernière monnaie coloniale de l’Afrique : l’histoire du franc CFA », les économistes Fanny Pigeaud et Ndongo Samba Sylla racontent l’histoire tragique et parfois choquante du franc CFA.

La France, comme d’autres puissances européennes, a colonisé de nombreuses nations à travers le monde à son apogée impériale, souvent brutalement. Après son occupation par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, « l’Empire colonial français » a commencé à se désintégrer. Les Français se sont battus pour garder leurs colonies, infligeant un lourd tribut humain dans le processus. Malgré une série de guerres mondiales coûteuses, l’Indochine a été perdue, puis la Syrie et le Liban, et, finalement, le territoire français en Afrique du Nord, y compris la chère colonie de colons riche en pétrole et en gaz, l’Algérie. Mais la France était déterminée à ne pas perdre ses territoires en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ceux-ci avaient fourni de la main-d’œuvre militaire pendant les deux guerres mondiales et offert une corne d’abondance de ressources naturelles – notamment de l’uranium, du cacao, du bois et de la bauxite – qui avaient enrichi et soutenu la métropole.

A l’approche de 1960, la décolonisation semblait inéluctable. L’Europe était unie pour se désengager de l’Afrique après des décennies de déprédations et de pillages parrainés par l’État. Mais les autorités françaises ont réalisé qu’elles pouvaient avoir leur gâteau, et le manger aussi, en cédant le contrôle politique tout en conservant le contrôle monétaire.

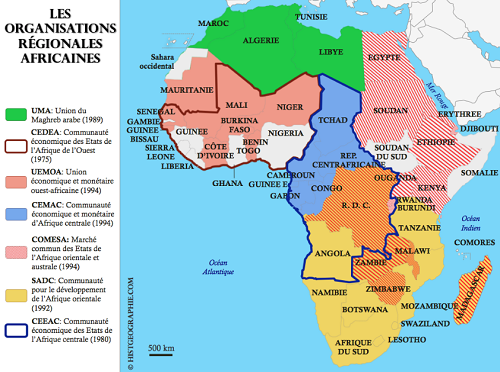

Cet héritage perdure encore aujourd’hui dans 15 pays qui parlent français et utilisent une monnaie contrôlée par Paris : Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, République du Congo et Comores. En 2021, les Français exercent toujours un contrôle monétaire sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés de territoire africain, soit 80 % de la taille de l’Inde.

La France a commencé la décolonisation formelle en 1956 avec « La Loi-cadre Defferre », un texte législatif donnant aux colonies plus d’autonomie et créant des institutions démocratiques et le suffrage universel. En 1958, la constitution française a été modifiée pour établir La Communauté (La Communauté): un groupe de territoires d’outre-mer autonomes et démocratiquement administrés. Le président Charles de Gaulle a fait le tour des colonies à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour offrir une autonomie sans indépendance par le biais de la Communauté ou une indépendance totale immédiate. Il a précisé qu’il y aurait des avantages et de la stabilité avec le premier, et de grands risques et même le chaos avec le second.

En 1960, la France avait en fait une population plus importante – environ 40 millions de personnes – que les 30 millions d’habitants de ce qui sont aujourd’hui les 15 nations CFA. Mais aujourd’hui, 67 millions de personnes vivent en France et 183 millions en zone CFA. Selon les projections de l’ONU, d’ici l’an 2100, la France en comptera 74 millions et les pays CFA plus de 800 millions. Étant donné que la France tient toujours son destin financier entre ses mains, la situation ressemble de plus en plus à l’apartheid économique.

Lorsque le franc CFA a été introduit en 1945, il valait 1,7 franc français. En 1948, il a été renforcé à 2 francs français. Mais au moment où le franc CFA a été rattaché à l’euro à la fin des années 1990, il valait 0,01 franc français. Soit une dévaluation totale de 99,5 %. Chaque fois que la France a dévalué le franc CFA, elle a augmenté son pouvoir d’achat vis-à-vis de ses anciennes colonies et a rendu plus cher pour elles l’importation de biens vitaux. En 1992, les Français ont pu se prononcer sur l’adoption ou non de l’euro lors d’un référendum national. Les ressortissants du CFA se sont vu refuser un tel droit et ont été exclus des négociations qui rattacheraient leur argent à une nouvelle monnaie.

Le mécanisme exact du système CFA a évolué depuis sa création, mais les fonctionnalités de base et les méthodes d’exploitation sont inchangées. Ils sont décrits par ce que Pigeaud et Sylla appellent la « théorie de la dépendance », où les ressources des pays périphériques en développement sont « continuellement épuisées au profit des pays riches du noyau… les pays riches n’investissent pas dans les pays à faible revenu pour les enrichir… [ cette] exploitation a évolué au fil du temps, passant de régimes d’esclavage brutaux à des moyens plus sophistiqués et moins évidents de maintenir la servitude politique et économique.

Trois banques centrales desservent aujourd’hui les 15 pays CFA : la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour les pays d’Afrique de l’Ouest, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour les pays d’Afrique centrale et la Banque Centrale des Comores (BCC) pour les Comores. Les banques centrales détiennent les réserves de change (c’est-à-dire l’épargne nationale) pour les nations individuelles de leur région, qui doivent conserver à tout moment un étonnant 50% auprès du Trésor français. Ce nombre, aussi élevé soit-il, est le résultat de négociations historiques. A l’origine, les anciennes colonies devaient conserver 100% de leurs réserves en France, et ce n’est que dans les années 1970 qu’elles obtinrent le droit d’en contrôler certaines et d’en céder « seulement » 65% à Paris. Les pays du CFA n’ont aucune latitude quant à leurs réserves stockées à l’étranger. En réalité, ils ne savent pas comment cet argent est dépensé. Pendant ce temps, Paris sait exactement comment l’argent de chaque pays CFA est dépensé, car il gère des «comptes d’opérations» pour chaque pays auprès des trois banques centrales.

À titre d’exemple de la façon dont cela fonctionne, lorsqu’une entreprise de café ivoirienne vend pour 1 million de dollars de marchandises à un acheteur chinois, le yuan de l’acheteur est échangé en euros sur un marché des changes français. Ensuite, le Trésor français prend en charge les euros et crédite le montant en francs CFA sur le compte ivoirien à la BCEAO, qui crédite alors le compte du caféier sur le marché intérieur. Tout passe par Paris. Selon Pigeaud et Sylla, la France fabrique toujours tous les billets et pièces utilisés dans la région CFA – facturant 45 millions d’euros par an pour le service – et détient toujours 90% des réserves d’or CFA, soit environ 36,5 tonnes.

Le système CFA confère cinq avantages majeurs au gouvernement français : des réserves de bonus à utiliser à sa discrétion ; de grands marchés pour les exportations coûteuses et les importations bon marché ; la capacité d’acheter des minéraux stratégiques dans sa monnaie nationale sans épuiser ses réserves ; des prêts favorables lorsque les pays CFA sont créditeurs, et des taux d’intérêt favorables lorsqu’ils sont endettés (pendant des périodes de l’histoire, le taux d’inflation français a même dépassé le taux d’intérêt des prêts, ce qui signifie, en fait, que la France obligeait les pays CFA à payer une redevance à stocker leurs réserves à l’étranger) ; et, enfin, un «double emprunt», dans lequel une nation CFA empruntera de l’argent à la France et, en cherchant à déployer le capital, n’aura guère d’autre choix compte tenu des circonstances macroéconomiques perverses que de contracter avec des entreprises françaises.

Cela conduit à une sorte de « recyclage des pétrodollars ».» phénomène (similaire à la façon dont l’Arabie saoudite prendrait les dollars gagnés grâce aux ventes de pétrole et les investirait dans les bons du Trésor américain), car les exportateurs CFA vendaient historiquement des matières premières à la France, une partie des recettes étant collectée par la banque centrale régionale et « réinvestie » réendettement de la métropole par la dette publique française ou, aujourd’hui, européenne. Et puis il y a la convertibilité sélective du franc CFA. Les entreprises peuvent facilement vendre leurs francs CFA contre des euros aujourd’hui (anciennement francs français), mais les citoyens transportant des francs CFA en dehors de leur zone de banque centrale ne peuvent les échanger formellement nulle part. Ils sont à peu près aussi inutiles que des cartes postales. Si une Ivoirienne quitte son pays, elle doit d’abord échanger les billets contre des euros, où le Trésor français et la Banque centrale européenne (BCE) extraient le seigneuriage par le biais du taux de change.

La répression monétaire en jeu est que la France oblige les pays du CFA à conserver une énorme quantité de réserves dans les coffres parisiens, empêchant les Africains de créer du crédit intérieur. Les banques centrales régionales finissent par prêter très peu à des taux très élevés, au lieu de prêter davantage à des taux bas. Et les nations CFA finissent, malgré elles, par acheter de la dette française ou, aujourd’hui, européenne, avec leurs réserves stratégiques.

La partie la plus surprenante, peut-être, est le privilège spécial du droit de premier refus sur les importations et les exportations. Si vous êtes un producteur de coton malien, vous devez d’abord proposer vos marchandises en France, avant de vous diriger vers les marchés internationaux. Ou si vous êtes au Bénin et que vous souhaitez construire un nouveau projet d’infrastructure, vous devez considérer les offres françaises, avant les autres. Cela signifie historiquement que la France a pu accéder à des biens moins chers que le marché de ses anciennes colonies et vendre ses propres biens et services à des prix supérieurs à ceux du marché.

Pigeaud et Sylla appellent cela la continuation du « pacte colonial », qui s’articulait autour de quatre principes fondamentaux : « les colonies se voyaient interdire de s’industrialiser, et devaient se contenter de fournir des matières premières à la métropole qui les transformait en produits finis puis revendus aux colonies ; la métropole jouissait du monopole des exportations et des importations coloniales ; elle détenait également le monopole de l’expédition des produits coloniaux à l’étranger ; enfin, la métropole accordait des préférences commerciales aux produits des colonies.

Il en résulte une situation dans laquelle « les banques centrales disposent d’importantes réserves de change rémunérées à des taux faibles voire négatifs en termes réels, dans laquelle les banques commerciales détiennent des liquidités excédentaires, où l’accès au crédit des ménages et des entreprises est rationné et où les États sont de plus en plus obligés, pour financer leurs projets de développement, de contracter des emprunts en devises à des taux d’intérêt insoutenables, ce qui encourage encore plus la fuite des capitaux.

Aujourd’hui, le système CFA a été « africanisé », ce qui signifie que les billets montrent désormais la culture, la flore et la faune africaines, et les banques centrales sont situées à Dakar, Yaoundé et Moroni – mais ce ne sont que des changements superficiels. Les billets sont toujours fabriqués à Paris, les comptes d’opérations sont toujours gérés par les autorités françaises et les responsables français siègent toujours aux conseils d’administration des banques centrales régionales et détiennent de facto un droit de veto. C’est une situation remarquable où un citoyen gabonais a un bureaucrate français qui prend des décisions en son nom. Tout comme si la BCE ou la Réserve fédérale avaient des Japonais ou des Russes prenant des décisions pour les Européens et les Américains.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont historiquement travaillé de concert avec la France pour faire appliquer le système CFA et critiquent rarement, voire jamais, sa nature exploitante. En fait, dans le cadre du système de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale – où les Américains dirigeraient la Banque mondiale et les Européens dirigeraient le FMI – le poste de directeur général du FMI a souvent été occupé par un fonctionnaire français, plus récemment, Christine Lagarde. Au fil des ans, le FMI a aidé la France à faire pression sur les pays CFA pour qu’ils poursuivent les politiques souhaitées. Un exemple frappant était au début des années 1990, lorsque la Côte d’Ivoire ne voulait pas dévaluer sa monnaie, mais que les Français poussaient pour un tel changement. Selon Pigeaud et Sylla, « fin 1991, le FMI a refusé de continuer à prêter de l’argent à la Côte d’Ivoire, offrant au pays deux options. Soit le pays a remboursé les dettes contractées auprès du Fonds, soit il a accepté la dévaluation. La Côte d’Ivoire et d’autres pays du CFA ont cédé et accepté la dévaluation trois ans plus tard.

Contredisant les valeurs de «liberté, égalité, fraternité», les responsables français ont soutenu des tyrans dans la zone CFA au cours des six dernières décennies. Par exemple, trois hommes – Omar Bongo au Gabon, Paul Biya au Cameroun et Gnassingbé Eyadéma au Togo – ont accumulé 120 ans de pouvoir à eux deux. Tous auraient été jetés par leur peuple bien plus tôt si les Français n’avaient pas fourni d’argent, d’armes et de couverture diplomatique. Selon Pigeaud et Sylla, entre 1960 et 1991, « Paris a mené près de 40 interventions militaires dans 16 pays pour défendre ses intérêts ». Ce nombre est certainement plus élevé aujourd’hui.

Au fil du temps, le système CFA a servi à permettre à l’État français d’exploiter les ressources et la main-d’œuvre des nations CFA, sans leur permettre d’approfondir leur accumulation de capital et de développer leurs propres économies axées sur l’exportation. Les résultats ont été catastrophiques pour le développement humain.

Aujourd’hui, le PIB par habitant ajusté à l’inflation (en dollars) de la Côte d’Ivoire est d’environ 1 700 dollars, contre 2 500 dollars à la fin des années 1970. Au Sénégal, ce n’est qu’en 2017 que le PIB par habitant corrigé de l’inflation a dépassé les sommets atteints dans les années 1960. Comme le notent Pigeaud et Sylla, « 10 États de la zone franc ont enregistré leurs plus hauts niveaux de revenu moyen avant les années 2000. Au cours des 40 dernières années, le pouvoir d’achat moyen s’est dégradé presque partout. Au Gabon, le revenu moyen le plus élevé a été enregistré en 1976, un peu moins de 20 000 dollars. Quarante ans plus tard, il a diminué de moitié. La Guinée-Bissau a rejoint le [système CFA] en 1997, année où elle a enregistré le pic de son revenu moyen. 19 ans plus tard, cela a chuté de 20 %.

Un nombre stupéfiant de 10 des 15 pays de la CFA sont considérés parmi les «pays les moins développés» du monde par les Nations Unies, aux côtés d’Haïti, du Yémen et de l’Afghanistan. Dans divers classements internationaux, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée-Bissau sont souvent comptés comme les pays les plus pauvres du monde. Les Français maintiennent, en effet, une version extrême de ce qu’Allen Farrington a appelé la « capital strip mine ».

L’homme politique sénégalais Amadou Lamine-Guèye a un jour résumé le système CFA comme des citoyens n’ayant « que des devoirs et aucun droit », et que « la tâche des territoires colonisés était de produire beaucoup, de produire au-delà de leurs propres besoins et de produire au détriment de leurs intérêts les plus immédiats, afin de permettre à la métropole un meilleur niveau de vie et un approvisionnement plus sûr ». La métropole , bien sûr, résiste à cette description. Comme l’a déclaré le ministre français de l’Economie Michel Sapin en avril 2017, « la France est là en tant qu’amie ».

Maintenant, le lecteur peut se demander : les pays africains résistent-ils à cette exploitation ? La réponse est oui, mais ils paient un lourd tribut. Les premiers dirigeants nationalistes de l’ère des indépendances africaines ont reconnu la valeur critique de la liberté économique.

« L’indépendance n’est que le prélude à une nouvelle lutte plus complexe pour le droit de mener nos propres affaires économiques et sociales [..] sans être entravé par le contrôle et l’ingérence néo-colonialistes écrasants et humiliants », a déclaré Kwame Nkrumah en 1963, qui dirigeait le mouvement qui a fait du Ghana la première nation indépendante d’Afrique subsaharienne. Mais tout au long de l’histoire de la région CFA, les dirigeants nationaux qui se sont opposés aux autorités françaises ont eu tendance à mal s’en tirer.

En 1958, la Guinée tente de revendiquer l’indépendance monétaire. Dans un discours célèbre, le nationaliste incendiaire Sekou Touré a déclaré à un Charles de Gaulle en visite: « Nous préférerions avoir la pauvreté dans la liberté que l’opulence dans l’esclavage », et peu de temps après, il a quitté le système CFA. Selon le Washington Post , « en réaction, et en guise d’avertissement aux autres territoires francophones, les Français se sont retirés de la Guinée sur une période de deux mois, emportant avec eux tout ce qu’ils pouvaient. Ils ont dévissé des ampoules, retiré des plans de canalisations d’égouts à Conakry, la capitale, et même brûlé des médicaments plutôt que de les laisser aux Guinéens.

Ensuite, en guise de représailles déstabilisatrices , les Français ont lancé l’opération Persil, au cours de laquelle, selon Pigeaud et Sylla, les services de renseignement français ont contrefait d’énormes quantités de nouveaux billets de banque guinéens, puis les ont déversés « en masse » dans le pays. « Le résultat », écrivent-ils, « a été l’effondrement de l’économie guinéenne ». Les espoirs démocratiques du pays ont été anéantis avec ses finances, car Touré a pu cimenter son pouvoir dans le chaos et commencer 26 ans de régime brutal.

En juin 1962, le leader de l’indépendance du Mali, Modibo Keita , a annoncé que le Mali quittait la zone CFA pour frapper sa propre monnaie. Keita a expliqué en détail les raisons de cette décision, telles que la surdépendance économique (80 % des importations du Mali provenaient de la France), la concentration des pouvoirs de décision à Paris et le retard de la diversification et de la croissance économiques.

« C’est vrai que le vent de la décolonisation est passé sur le vieil édifice mais sans trop l’ébranler », a-t-il dit à propos du statu quo. En réponse, le gouvernement français a rendu le franc malien inconvertible. Une crise économique profonde a suivi et Keita a été renversé lors d’un coup d’État militaire en 1968. Le Mali a finalement choisi de réintégrer la zone CFA, mais les Français ont imposé deux dévaluations sur le franc malien comme conditions de réintégration et n’ont pas autorisé la réintégration. jusqu’en 1984.

En 1969, lorsque le président Hamani Diori du Niger a demandé un arrangement plus « souple », où son pays aurait plus d’indépendance monétaire, les Français ont refusé. Ils l’ont menacé en retenant le paiement de l’uranium qu’ils récoltaient dans les mines du désert qui donneraient à la France l’indépendance énergétique grâce au nucléaire. Six ans plus tard, le gouvernement Diori est renversé par le général Seyni Kountché, trois jours avant une réunion prévue pour renégocier le prix de l’uranium nigérien. Diori voulait augmenter le prix, mais son ancien maître colonial n’était pas d’accord. L’armée française était stationnée à proximité lors du coup d’État mais, comme le notent sèchement Pigeaud et Sylla, elle n’a pas levé le petit doigt.

En 1985, le chef militaire révolutionnaire Thomas Sankara du Burkina Faso a été interrogé dans une interview : « Le franc CFA n’est-il pas une arme pour la domination de l’Afrique ? Le Burkina Faso envisage-t-il de continuer à porter ce fardeau ? Pourquoi un paysan africain dans son village a-t-il besoin d’une monnaie convertible ? Sankara a répondu : « Que la monnaie soit convertible ou non n’a jamais été la préoccupation du paysan africain. Il a été plongé contre son gré dans un système économique contre lequel il est sans défense.

Sankara est assassiné deux ans plus tard par son meilleur ami et commandant en second, Blaise Compaoré. Aucun procès n’a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Compaoré a pris le pouvoir et a gouverné jusqu’en 2014, un serviteur loyal et brutal du système CFA.

LA LUTTE DE FARIDA NABOUREMA POUR LA LIBERTÉ FINANCIÈRE DES TOGOLAIS

En décembre 1962, le premier dirigeant postcolonial du Togo, Sylvanus Olympio, a officiellement décidé de créer une Banque centrale du Togo et un franc togolais. Mais le matin du 13 janvier 1963, quelques jours avant qu’il ne soit sur le point de cimenter cette transition, il est abattu par des soldats togolais qui avaient reçu une formation en France. Gnassingbé Eyadéma faisait partie des militaires qui ont commis le crime. Il a ensuite pris le pouvoir et est devenu le dictateur du Togo avec le soutien total de la France, régnant pendant plus de cinq décennies et faisant la promotion du franc CFA jusqu’à sa mort en 2005. Son fils règne à ce jour. Le meurtre d’Olympio n’a jamais été résolu.

La famille de Farida Nabourema a toujours été impliquée dans la lutte pour les droits humains au Togo. Son père était un leader actif de l’opposition et a été prisonnier politique. Son père s’est opposé aux Français à l’époque coloniale. Aujourd’hui, elle est une figure de proue du mouvement démocratique du pays.

Farida avait 15 ans lorsqu’elle a appris que l’histoire de la dictature togolaise était intimement liée au franc CFA. À cette époque, au début des années 2000, elle avait commencé à se rapprocher de son père et lui avait posé des questions sur l’histoire de son pays. « Pourquoi notre premier président a-t-il été assassiné quelques années seulement après notre indépendance ? » demanda-t-elle.

La réponse : il a résisté au franc CFA.

En 1962, Olympio entame le mouvement vers l’indépendance financière vis-à-vis de la France. Le parlement a voté en faveur du début d’une telle transition, de la création d’un franc togolais et de la détention de leurs réserves dans leur propre banque centrale. Farida a été choquée d’apprendre qu’Olympio avait été assassiné deux jours seulement avant que le Togo ne soit censé quitter le CFA. Comme elle l’a dit : « Sa décision de rechercher la liberté monétaire a été considérée comme un affront à l’hégémonie en Afrique francophone. Ils avaient peur que d’autres suivraient.

Aujourd’hui, dit-elle, pour de nombreux militants togolais, le CFA est la principale raison de rechercher une plus grande liberté. « C’est ce qui anime beaucoup dans le mouvement d’opposition. »

Les raisons sont claires. Farida a déclaré que la France conserve plus de la moitié des réserves du Togo dans ses banques, où le peuple togolais n’a aucun contrôle sur la façon dont ces réserves sont dépensées. Souvent, ces réserves, gagnées par les Togolais, servent à acheter de la dette française pour financer les activités des Français. En effet, cet argent est souvent prêté à l’ancien maître colonial à rendement réel négatif. Les Togolais paient Paris pour garder leur argent pour eux et, ce faisant, financer le niveau de vie des Français.

En 1994, la dévaluation qui a volé les économies de la famille de Fode Diop au Sénégal a également durement touché le Togo, provoquant une énorme augmentation de la dette nationale, une réduction du financement public des infrastructures locales et une augmentation de la pauvreté.

« N’oubliez pas », a déclaré Farida, « notre gouvernement est obligé de donner la priorité à la détention de nos réserves dans la banque française plutôt qu’aux dépenses à la maison, donc quand un choc frappe, nous devons nous dégrader, pour nous assurer qu’une bonne quantité d’argent est entre les mains des Parisiens .”

Cela crée un climat national de dépendance, où les Togolais sont obligés d’expédier des matières premières et d’apporter des produits finis, sans jamais creuser leur chemin.

Farida a déclaré qu’il y a environ 10 ans, le mouvement anti-CFA a commencé à gagner du terrain. Grâce aux téléphones portables et aux médias sociaux, les gens ont pu s’unir et s’organiser de manière décentralisée. Auparavant, seuls les Ivoiriens et les Togolais luttaient séparément, a-t-elle dit, mais maintenant il y a un effort régional entre les militants.

Pendant des décennies, il y a eu l’idée d’une monnaie « Eco », pour tous les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), y compris les puissances économiques régionales que sont le Nigeria et le Ghana. Farida a déclaré que les Français avaient tenté de détourner ce plan, y voyant un moyen d’étendre leur propre empire financier. En 2013, le président de l’époque, François Hollande, a formé une commission qui a créé un document pour l’avenir de la France en Afrique. Dans ce document, ils ont déclaré qu’il était impératif d’impliquer des pays anglophones comme le Ghana.

L’administration d’Emmanuel Macron tente maintenant de renommer le franc CFA l’Eco, dans un processus continu d’«africanisation» du système financier colonial français. Le Nigeria et le Ghana se sont retirés du projet Eco, une fois qu’ils ont réalisé que les Français allaient continuer à avoir le contrôle. Rien ne s’est encore formellement passé, mais les pays actuellement gérés par la banque centrale de la BCEAO sont en bonne voie pour passer à cette monnaie Eco d’ici 2027 . Les Français auront toujours la capacité de prendre des décisions, et il n’y a aucun plan formel pour ajuster la banque centrale des pays CFA d’Afrique centrale ou des Comores.

« C’est le comble de l’hypocrisie pour des dirigeants français comme Macron d’aller à Davos et de dire qu’ils en ont fini avec le colonialisme », a déclaré Farida, « alors qu’en fait, ils essaient de l’étendre ».

Elle a dit qu’à l’origine, le franc CFA a été créé sur la base du plan monétaire utilisé par les occupants nazis de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a créé une monnaie nationale pour les colonies françaises afin de pouvoir facilement contrôler les importations et les exportations en utilisant un seul levier financier. Lorsque la guerre a pris fin et que les Français ont retrouvé leur liberté, ils ont décidé d’utiliser le même modèle exact pour leurs colonies. Ainsi, a déclaré Farida, la fondation du franc CFA est vraiment nazie.

Le système a un génie sombre, dans la mesure où les Français ont pu, au fil du temps, imprimer de l’argent pour acheter des biens vitaux à leurs anciennes colonies, mais ces pays africains doivent travailler pour gagner des réserves.

« Ce n’est pas juste, ce n’est pas l’indépendance », a déclaré Farida. « C’est de l’exploitation pure. »

La France affirme que le système est bon parce qu’il offre stabilité, faible inflation et convertibilité au peuple togolais. Mais la convertibilité tend à finir par faciliter la fuite des capitaux — alors qu’il est aujourd’hui facile pour les entreprises de fuir le CFA et de parquer leurs profits en euros — tout en enfermant les Togolais dans un régime de seigneuriage. Chaque fois que le CFA est converti – et il doit l’être, car il ne peut pas être utilisé en dehors de la zone économique d’un citoyen – les Français et la BCE prennent leur part.

Oui, a déclaré Farida, l’inflation est faible au Togo par rapport aux pays indépendants, mais une grande partie de leurs revenus va combattre l’inflation au lieu de soutenir la croissance des infrastructures et de l’industrie chez eux. Elle a souligné la croissance du Ghana, qui a une politique monétaire indépendante et une inflation plus élevée au fil du temps que les pays CFA, par rapport au Togo. Quelle que soit la mesure – soins de santé, croissance de la classe moyenne, chômage – le Ghana est supérieur. En fait, quand on fait un zoom arrière, elle dit qu’aucun pays CFA ne figure parmi les 10 pays les plus riches d’Afrique. Mais sur les 10 derniers les plus pauvres, la moitié se trouve dans la zone CFA.

Farida dit que le colonialisme français va au-delà de l’argent. Elle affecte également l’éducation et la culture. Par exemple, a-t-elle dit, la Banque mondiale donne 130 millions de dollars par an pour aider les pays francophones à payer leurs livres pour les écoles publiques. Farida dit que 90% de ces livres sont imprimés en France. L’argent va directement de la Banque mondiale à Paris, pas au Togo ni à aucun autre pays africain. Les livres sont des outils de lavage de cerveau, a déclaré Farida. Ils se focalisent sur la gloire de la culture française, et sapent les acquis des autres nations, qu’elles soient américaines, asiatiques ou africaines.

Au lycée, Farida a demandé à son père : « Est-ce qu’on utilise une autre langue que le français en Europe ? Il rit. Ils n’ont appris que l’histoire de France, les inventeurs français et les philosophes français. Elle a grandi en pensant que les seules personnes intelligentes étaient françaises. Elle n’avait jamais lu un livre américain ou britannique avant de voyager à l’étranger pour la première fois.

En général, dit Farida, l’Afrique française consomme 80% des livres que les Français impriment. Le président Macron veut étendre cette domination et a promis de dépenser des centaines de millions d’euros pour dynamiser le français en Afrique, déclarant qu’il pourrait être la « première langue » du continent et le qualifiant de « langue de la liberté ». Compte tenu des tendances actuelles, d’ici 2050, 85 % de tous les francophones pourraient vivre en Afrique. La langue est un pilier de soutien à la survie du franc CFA.

La politique en est une autre. Une partie importante du système CFA est le soutien français à la dictature. À l’exception du Sénégal, pas un seul pays du bloc CFA n’a jamais connu une démocratisation significative. Chaque tyran qui a réussi en Afrique francophone, a déclaré Farida, a eu le plein soutien de l’État français. Chaque fois qu’il y a un coup d’État contre la démocratie, les Français soutiennent les putschistes tant qu’ils sont amis avec le régime CFA. Mais dès que quelqu’un a des tendances anti-françaises, vous voyez des sanctions, des menaces ou même des assassinats.

Farida cite l’exemple du Tchad et du Mali aujourd’hui. Les deux pays sont menacés par le terrorisme et la rébellion. Au Tchad, le défunt dictateur militaire Idriss Deby a été soutenu par la France pendant trois décennies jusqu’à sa mort en avril. Selon la constitution tchadienne, le chef du parlement est normalement le prochain à être le président, mais à la place, l’armée a installé le fils de Deby, un général dans l’armée. Le gouvernement français a applaudi cette transition illégale et le président Macron s’est même rendu au Tchad il y a deux mois pour célébrer ce simulacre. Dans un discours d’hommage, il a qualifié Deby d’ »ami » et de « soldat courageux » et a déclaré que « la France ne laissera personne remettre en cause ou menacer aujourd’hui ou demain la stabilité et l’intégrité du Tchad ». Le fils, bien sûr, fera la promotion du franc CFA.

Le Mali, en revanche, a déclaré Farida, a eu un coup d’État un mois après celui du Tchad. La junte et la population sont moins favorables à Paris et semblent chercher en Russie un nouveau partenaire pour contrecarrer le terrorisme. Ainsi, le gouvernement français a qualifié le coup d’État « d’ inacceptable », menace de retirer les troupes du Mali pour « les laisser seuls avec les terroristes », comme l’a dit Farida, et prépare des sanctions. Le Mali est puni par la France pour avoir fait la même chose que le Tchad. Il y a du despotisme et de la corruption des deux côtés. La seule différence est que le Mali voulait s’éloigner du contrôle monétaire français, tandis que le Tchad coopère toujours.

« Quand vous êtes un dictateur, tant que vous travaillez pour la France, ils continueront à trouver des excuses pour vous aider à rester au pouvoir », a déclaré Farida. Ils ont fait de même en 2005 dans son pays, le Togo, ce qui a conduit un fils à succéder à son père dictateur et à son propre réveil politique.

LA MISSION DE FODE DIOP D’AMENER LE BITCOIN AU SÉNÉGAL

Ce n’est que lorsque Fodé Diop a eu l’occasion de voyager aux États-Unis qu’il a pu commencer à regarder son pays le Sénégal de l’extérieur.

Dans un premier temps, la dévaluation du franc CFA en 1994 avait mis en péril son avenir universitaire. Il a eu l’opportunité d’aller étudier et de jouer au basket dans une université du Kansas, mais les économies de sa famille ont été détruites. Plus chanceux que la plupart des gens autour de lui, sa famille avait une option de plus : son père avait des droits sur les livres pour le matériel pédagogique qu’il avait créé, et il pouvait les utiliser pour emprunter ce qui était nécessaire pour amener Fodé à l’école.

Un jour, quelques années après avoir obtenu son diplôme universitaire, alors qu’il vivait aux États-Unis et travaillait sur un nouveau site de vidéo à la demande avec son frère, Fodé est tombé sur une vidéo YouTube du Dr Cheikh Anta Diop, un scientifique et historien sénégalais, parler de la façon dont l’argent et la langue étaient des outils pour contrôler les esprits et les moyens de subsistance des gens.

Fodé avait déjà entendu parler du Dr Diop – la plus grande université du Sénégal portait son nom – mais il n’avait pas écouté sa critique du système CFA. Cela a durement frappé Fodé. Il dit que c’était comme le moment dans « The Matrix », l’un de ses films préférés, lorsque Neo prend la pilule rouge de Morpheus et sort de son pod dans le monde réel d’une brutalité discordante. Il a finalement vu l’eau dans laquelle il a nagé en grandissant.

« C’était la première fois de ma vie que je commençais à penser par moi-même », a déclaré Fodé. « La première fois que j’ai réalisé que la monnaie de mon propre pays était un mécanisme de contrôle. »

Il a dit que c’est plus qu’un simple contrôle de la monnaie. Parce que les Français impriment et contrôlent l’argent à travers les comptes d’opérations de chaque pays, ils ont des données.

« Ils savent ce qui va où, ils ont des informations sur tous les pays. Ils ont un avantage sur ces pays. Ils savent qui est corrompu. Ils savent qui achète une propriété en France. Ils savent ce qui est disponible. Ils ont le premier droit de refus sur les prix préférentiels à l’importation et à l’exportation. Ils ont une domination totale », a déclaré Fodé.

Il réfléchira plus tard à la dévaluation de 1994. À l’époque, il n’avait que 18 ans, il ne comprenait donc pas ce qui s’était passé, à part le fait que les finances de la famille étaient devenues beaucoup plus difficiles.

« Ils ont mis un sac sur votre tête pour que vous ne remarquiez pas votre réalité », a-t-il déclaré.

Mais rétrospectivement, il y a eu un grand débat public à ce sujet. Les gens se sont rendu compte que lorsqu’ils allaient se convertir au franc français, ils n’en auraient que la moitié pour leur argent, même s’ils faisaient la même quantité de travail. Le raisonnement français, a déclaré Fodé, était de rendre les exportations moins chères afin que les pays africains puissent produire de manière plus compétitive. Mais Fodé le voit différemment : cela a permis à la France de faire claquer le fouet et d’acheter des biens moins chers.

Fodé aurait deux autres moments de « pilule rouge ». Le suivant est venu en 2007, alors qu’il travaillait à Las Vegas sur la scène technologique. Il regardait une vidéo de Steve Jobs, qui venait d’annoncer l’iPhone au monde. Fodé était abasourdi : un téléphone mobile doté d’un navigateur à écran tactile natif. La même chose qui était sur votre ordinateur était maintenant sur votre téléphone. Il sut instantanément que cela changerait le monde. Sa réflexion suivante : comment intégrer les paiements natifs dans les applications iPhone, afin que les personnes sans compte bancaire ni carte de crédit puissent utiliser l’argent mobile ?

La dernière pilule rouge pour Fodé a été d’apprendre l’existence de Bitcoin en 2010. Il vivait à Los Angeles lorsqu’il a lu pour la première fois le livre blanc de Satoshi Nakamoto pour un « système de paiement électronique peer-to-peer ». Dès qu’il l’a lu, Fodé a pensé : Pour la première fois, nous avons une arme pour lutter contre l’oppression et le colonialisme. L’argent du peuple, non contrôlé par les gouvernements. « C’est exactement ce dont nous avons besoin », a-t-il dit.

Des années plus tôt, Fodé avait lu « Out Of Control » de Kevin Kelly. L’un des chapitres portait sur les monnaies électroniques. Il savait qu’à terme, tout l’argent serait numérique, faisant partie d’une grande révolution électronique mondiale. Mais il n’avait jamais réfléchi trop profondément au pouvoir de transformation que pourrait avoir l’argent numérique, jusqu’à Bitcoin.

« Qu’est-ce que l’argent ? D’où est ce que ça vient? En posant ces questions, c’est ce que Bitcoin a fait pour moi », a-t-il déclaré. « Avant cela, vous ne vous posez pas la question. »

Peut-être, pensait-il, un jour, la France n’aurait plus le droit ou la capacité d’imprimer et de contrôler l’argent du peuple sénégalais.

Fodé et son colocataire à Las Vegas resteront éveillés tard plusieurs fois au cours des années à venir, pensant à ce que Bitcoin pourrait rendre possible pour les paiements, l’épargne et toute activité économique. Il a appris ce qui s’est passé lorsque vous avez glissé votre carte de crédit, quel type d’informations cela a révélé. Et ce que les tiers faisaient avec ces informations.

Il pensait que le mariage du smartphone et du Bitcoin ferait un incroyable outil d’autonomisation. Fodé retournait fréquemment au Sénégal, et chaque fois qu’il y allait, il apportait avec lui un tas de téléphones à donner. Il les considérait comme des liens avec le monde extérieur pour ses amis restés au pays.

Au cours des années à venir, il a travaillé dans différentes startups, toutes dans l’industrie de la numérisation de différentes parties de nos vies. En 2017, il quitte Vegas et se rend à San Francisco. Il a rejoint un bootcamp de codage et a décidé de devenir ingénieur en informatique. Au départ, il s’est beaucoup impliqué dans la scène de la crypto-monnaie dans son ensemble, mais finalement, il dit qu’il « est tombé amoureux » d’Ethereum, juste au moment où il a commencé à assister aux séminaires Socratic de San Francisco avec le fondateur de River, Alex Leishman. Il a rencontré de nombreux développeurs principaux de Bitcoin et les premiers utilisateurs de Lightning.

En 2019, il a remporté un hackathon des transports, créant une facture Lightning qui déverrouillerait une Tesla. Cela lui a donné un grand coup de pouce de confiance qu’il pourrait aider à changer le monde. Il a décidé de rentrer au Sénégal pour diffuser l’éducation Bitcoin. En chemin, Elizabeth Stark, PDG de Lightning Labs, lui a offert une bourse de voyage pour la conférence Lightning à Berlin. Là, il a rencontré Richard Myers de GoTenna et le développeur Will Clark, qui réfléchissaient à la manière de lutter contre la censure d’Internet avec des réseaux maillés. Fodé pensait : Au Sénégal, le télécom français Orange contrôle tous les réseaux téléphoniques. Peut-être pourraient-ils trouver un moyen de contourner le contrôle français sur les communications et la capacité de « désactiver Internet » via Bitcoin et Lightning.

Les passerelles de télécommunications du Sénégal sont contrôlées par la France et peuvent être fermées en cas de protestations contre le dirigeant du pays, qu’elles soutiennent tant qu’il s’en tient au système CFA. Mais, il est possible de trouver des terminaux, a déclaré Fodé, via d’autres fournisseurs. Il peut s’agir d’autres réseaux téléphoniques nationaux ou même de connexions par satellite. Fodé a créé une boîte qui capterait ces autres signaux. Les téléphones portables pourraient se connecter à cette boîte, permettant aux utilisateurs de se connecter même lorsque les Français ont éteint Internet. Pour inciter les gens à gérer de telles boîtes, il les paierait en bitcoins. Pour le routage des données et la maintenance de ces boîtiers au Sénégal, on est payé via Lightning. C’est ce sur quoi Fodé travaille aujourd’hui.

« C’est très risqué », a déclaré Fodé. « Vous pouvez faire face à la prison ou à des amendes. Mais avec des incitations monétaires, les gens sont prêts.

La prochaine fois qu’Orange éteindra Internet pour protéger son allié au gouvernement, le peuple aura peut-être une nouvelle façon de communiquer que le régime ne peut pas arrêter.

La foudre, a déclaré Fodé, est tout.

« Nous avons besoin de paiements instantanés et bon marché. Nous ne pouvons pas effectuer de paiements Bitcoin en chaîne. Les frais sont tout simplement trop chers. Nous devons utiliser Lightning. Il n’y a pas d’autre option », a-t-il déclaré. « Et il fonctionne. »

Cela sonne particulièrement vrai dans le domaine des envois de fonds, qui, selon la Banque mondiale , sont une source majeure de PIB pour de nombreux pays CFA. Par exemple : 14,5 % du PIB des Comores est basé sur les envois de fonds. Pour le Sénégal, il est de 10,7 % ; Guinée-Bissau, 9,8 % ; Togo, 8,4 % ; et Mali, 6%. Étant donné que le coût moyen d’envoi d’un envoi de fonds de 200 $ vers l’Afrique subsaharienne est de 8 % et que le coût moyen d’envoi de 500 $ est de 9 %, et étant donné que les services de transfert de fonds basés sur Bitcoin comme Strike peuvent réduire les frais à bien moins de 1 %, entre 0,5 % et 1 % du PIB des pays CFA pourraient être économisés en adoptant un modèle Bitcoin. En zoom arrière, chaque année, environ 700 milliards de dollars sont renvoyés chez eux par les expéditeurs dans le monde. Entre 30 et 40 milliards de dollars pourraient être économisés, soit à peu près le même montant que les États-Unis dépensent chaque année en aide étrangère.

Fodé comprend pourquoi les Occidentaux pourraient être sceptiques à propos de Bitcoin. « Si vous avez Venmo et Cash App, vous ne voyez peut-être pas pourquoi c’est important. Vous avez toutes les commodités d’un système monétaire moderne. Mais quand on va au Sénégal, plus de 70% de nos gens n’ont jamais mis les pieds dans une banque. Maman n’a jamais eu de carte de crédit ou de débit », a-t-il déclaré.

Il se demande : Comment vont-ils jamais participer au système financier mondial ?

Il a déclaré que le mariage des smartphones et du Bitcoin libérerait les gens et changerait la société. Fodé a mentionné « The Mobile Wave », le livre que le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a écrit sur la révolution des ordinateurs de poche, comme étant « si important ». Lorsque Fodé a touché l’iPhone pour la première fois, il savait que c’était ce qu’il attendait. L’univers conspirait, pensa-t-il. En quelques années seulement, il a vu l’iPhone, la grande crise financière, la sortie de Bitcoin par Satotshi et sa propre transition pour devenir citoyen américain.

Il a dit que depuis qu’il a passé la moitié de sa vie en Afrique et l’autre moitié aux États-Unis, il peut voir une voie à suivre.

«Quand je rentre chez moi, je vois comment les gens sont retenus. Mais de la même manière que nous avons dépassé les lignes fixes et sommes allés directement aux téléphones portables, nous allons sauter les banques et aller directement au Bitcoin.

Un autre effet qu’il constate au Sénégal est que lorsque les gens sont exposés au Bitcoin, ils commencent à économiser.

« Aujourd’hui, à la maison, je réfléchis à la façon d’aider les gens à économiser de l’argent », a-t-il déclaré. « Personne ne sauve rien ici. Ils dépensent juste chaque franc CFA qu’ils peuvent obtenir.

Fodé est « éternellement reconnaissant » pour le BTC que Leishman lui a donné, car il a fini par le donner en petites parties aux Sénégalais – ceux qui sont venus aux événements ou qui ont posé de bonnes questions. Les gens ont vu sa valeur augmenter avec le temps.

Il a observé ce qui s’est passé au Salvador avec beaucoup d’enthousiasme. Lorsqu’il s’est tenu dans une salle de conférence à Miami au début du mois et a écouté le fondateur de Strike, Jack Mallers, annoncer qu’un pays avait ajouté le bitcoin comme monnaie légale, Fodé a déclaré qu’il avait déchiré. Il pensait que cela n’arriverait jamais.

« Ce qui a commencé comme une réserve de valeur évolue maintenant vers un moyen d’échange », a-t-il déclaré.

El Salvador présente certaines similitudes avec les pays de la zone CFA. C’est une nation plus pauvre, attachée à une devise étrangère, dépendante des importations, avec une base d’exportation plus faible. Sa politique monétaire est contrôlée par une puissance extérieure. 70% du pays n’est pas bancarisé et 22% du PIB national dépend des envois de fonds.

« Si cela pouvait être une bonne option pour eux », pensa Fodé, « peut-être que cela pourrait fonctionner pour nous ».

Mais il sait qu’il y a des obstacles majeurs.

L’un est la langue française. Il n’y a pas beaucoup d’informations en français sur GitHub, ou dans les documents de documentation pour Lightning ou Bitcoin core. Actuellement, Fodé travaille à traduire une partie de cela en français afin que la communauté locale des développeurs puisse s’impliquer davantage.

Une communauté Bitcoin Beach pourrait-elle éventuellement voir le jour au Sénégal ? Oui, a dit Fodé. C’est pourquoi il est revenu, et c’est pourquoi il organise des rencontres, collecte des dons via un bocal à pourboires Lightning et crée une version citoyenne de Radio Free Europe basée sur Bitcoin .

« Ils pourraient m’emprisonner », a-t-il dit. « Mais à travers les rencontres, je fais en sorte que je ne sois pas un seul point d’échec. »

Il pense qu’il sera difficile de faire adopter le Bitcoin au Sénégal, à cause de l’influence française.

« Ils ne sortiront pas sans se battre », a-t-il déclaré.

Comme l’a dit Ndongo Samba Sylla , « Aujourd’hui, la France fait face à un déclin économique relatif dans une région qu’elle a longtemps considérée comme sa chasse gardée. Même face à la montée en puissance d’autres puissances comme la Chine, la France n’a pas l’intention d’abdiquer sa maîtrise, elle se battra jusqu’au bout.

Mais peut-être qu’au lieu d’une révolution violente, il pourrait s’agir d’une révolution pacifique progressive au fil du temps qui expulse le colonialisme.

« Pas un arrêt soudain, mais un système parallèle, où les gens peuvent s’inscrire au fil du temps par eux-mêmes », a déclaré Fodé. « Aucune contrainte. »

Quant aux gens qui pensent que nous devrions simplement demander au gouvernement de protéger nos droits ?

« Ils ne savent pas que les démocraties comme la France ont ce mauvais côté », a déclaré Fodé. « Ils ne nous offriront pas la liberté. Au lieu de cela, nous devrions suivre les traces des cypherpunks et saisir nos libertés avec du code open source.

Interrogé sur les chances de Bitcoin de remplacer la banque centrale, Fodé a déclaré que l’idée « peut sembler folle aux Américains, mais pour les Sénégalais ou les Togolais, les banques centrales sont un parasite de notre société. Nous devons riposter. »

Fodé considère que Bitcoin « change la vie ».

« Jamais auparavant nous n’avions eu un système où l’argent pouvait être frappé de manière décentralisée. Mais c’est ce que nous avons aujourd’hui. C’est une solution pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour la première fois, nous disposons d’un outil puissant pour lutter contre l’oppression », a-t-il déclaré. «Ce n’est peut-être pas parfait, mais nous devons utiliser les outils dont nous disposons aujourd’hui pour nous battre pour le peuple. Ne pas attendre que quelqu’un vienne nous aider.

LA SÉPARATION DE L’ARGENT ET DE L’ÉTAT

En 1980, l’économiste camerounais Joseph Tchundjang Pouemi écrivait « Monnaie, servitude et liberté : La répression monétaire de l’Afrique ». La thèse : la dépendance monétaire est à la base de toutes les autres formes de dépendance. Les derniers mots du livre sonnent particulièrement fort aujourd’hui : « Le destin de l’Afrique sera forgé par l’argent ou il ne sera pas forgé du tout.

L’argent et la monnaie sont enfouis sous la surface dans le mouvement mondial des droits de l’homme. Ils ne sont presque jamais évoqués lors des conférences sur les droits de l’homme et sont rarement discutés entre militants. Mais demandez à un défenseur de la démocratie d’un régime autoritaire à propos de l’argent, et il vous racontera des histoires étonnantes et tragiques. Démonétisation en Érythrée et en Corée du Nord, hyperinflation au Zimbabwe et au Venezuela, surveillance de l’État en Chine et à Hong Kong, gel des paiements en Biélorussie et au Nigéria et pare-feux économiques en Iran et en Palestine. Et maintenant : le colonialisme monétaire au Togo et au Sénégal. Sans liberté financière, les mouvements et les ONG ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Si leurs comptes bancaires sont fermés, les billets démonétisés ou les fonds dégradés, leur pouvoir est limité et la tyrannie continue.

La répression monétaire continue d’être cachée et de ne pas être évoquée dans les cercles polis. La réalité aujourd’hui pour les 182 millions de personnes vivant dans les pays CFA est que, bien qu’ils puissent être politiquement indépendants de nom, leurs économies et leur argent sont toujours sous la domination coloniale, et les puissances étrangères abusent et prolongent encore cette relation pour tirer et exploiter autant de valeur de leurs sociétés et leurs géographies que possible.

Ces dernières années, les citoyens de la zone CFA se soulèvent de plus en plus. Le slogan « France Dégage ! est devenu un cri de ralliement. Mais les détracteurs les plus virulents du système, Pigeaud et Sylla parmi eux, ne semblent pas proposer d’alternative viable. Ils rejettent le statu quo et la servitude du FMI, pour suggérer soit une monnaie régionale, contrôlée par les dirigeants locaux, soit un système où chaque nation CFA crée et gère sa propre monnaie. Mais ce n’est pas parce que le Sénégal ou le Togo obtiennent l’indépendance monétaire de la France qu’ils seront performants ou que les dirigeants du pays n’abuseront pas de la monnaie.

Il y a toujours la menace d’une mauvaise gestion dictatoriale nationale ou d’une nouvelle capture par des puissances étrangères russes ou chinoises. Il est clair que les gens ont besoin d’un argent qui casse la roue, un argent qu’ils peuvent contrôler et qui ne peut être manipulé par aucun gouvernement. Tout comme il y a eu une séparation historique de l’Église et de l’État qui a ouvert la voie à une société humaine plus prospère et plus libre, une séparation de l’argent et de l’État est en cours.

Les citoyens des pays CFA pourraient-ils, au fil du temps, avec un accès croissant à Internet, populariser le Bitcoin au point que les gouvernements seraient obligés de l’adopter de facto, comme cela s’est produit dans des pays d’Amérique latine comme l’Équateur avec la « dolarización popular » ? L’histoire reste à écrire, mais une chose est sûre : la Banque mondiale et le FMI résisteront à toute tendance en ce sens. Déjà, ils sont sortis en force contre El Salvador.

Il y a quelques semaines, l’acteur Hill Harper était cité dans le New York Times concernant son activisme pour le Bitcoin dans la communauté afro-américaine. Il a dit, tout simplement, « Ils ne peuvent pas coloniser Bitcoin. »

Farida Nabourema est d’accord. « Bitcoin », a-t-elle déclaré, est « la première fois qu’il y a de l’argent qui est réellement décentralisé et accessible à n’importe qui dans le monde, quelle que soit sa couleur de peau, son idéologie, sa nationalité, sa richesse ou son passé colonial ».

Elle dit que c’est la monnaie du peuple, et va même plus loin.

« Peut-être, » dit-elle, « nous devrions appeler Bitcoin la monnaie de la décolonisation. »

ALEX GLADSTEIN

Bitcoin Magazine, 21 SEPT. 2021

#Françafrique #Néocolonialisme #Mali #Sénégal #BurkinaFaso #Niger #FCFA #Franc_CFA