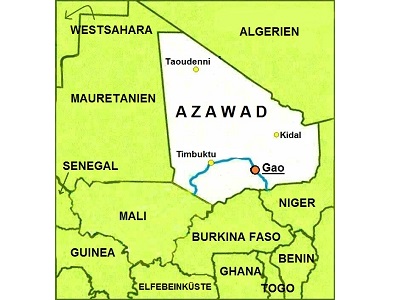

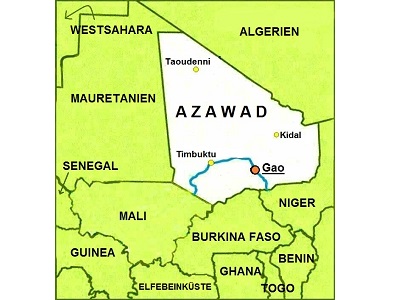

Etiquettes : Mali, Azawad, CMA, Touaregs, Accord d’Alger, Algérie,

Dans son communiqué numéro 065, le gouvernement de transition du Mali fait part de développements critiques concernant l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger signé en 2015. Il expose trois points :

1. La transformation de certains groupes signataires en acteurs terroristes, poursuivis par la justice malienne après des actes terroristes revendiqués.

2. L’échec de la médiation internationale à faire respecter les obligations des groupes armés signataires, malgré les plaintes du gouvernement de la transition exprimées dans une lettre datée du 24 février 2023.

3. Ce qu’il appelle les actes d’hostilité et d’instrumentalisation de l’accord par les autorités algériennes, chefs de file de la médiation internationale, comme mentionné dans le communiqué n° 064 du 25 janvier 2024.

𝐅𝐚𝐜𝐞 à 𝐜𝐞𝐬 é𝐯é𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐣𝐮𝐠é𝐬 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬, 𝐥𝐞 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝é𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐚 𝐟𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐦é𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞. Il réaffirme son engagement pour une résolution pacifique de la crise malienne, en tirant les leçons des accords précédents et en consolidant leurs acquis. Le gouvernement invite les groupes signataires non terroristes et les partenaires du Mali à participer au dialogue intermalien, promu par le chef de la transition Goïta Assimi.

Texte du communiqué

Le Gouvernement de la Transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d’actes inamicaux, de cas d’hostilité et d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République Algérienne Démocratique et Populaire, toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali.

Au nombre de ces cas que nous condamnons, figurent, entre autres :

1. L’imposition d’un délai de Transition aux Autorités maliennes, de manière unilatérale ;

2. L’accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l’Etat Algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne, pour actes de terrorisme ;

3. L’existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, devenus aujourd’hui des acteurs terroristes ;

4. La volonté des autorités Algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le Mouvement des Non Alignés et la Fédération de Russie s’y opposaient dans l’intérêt du Mali qui demandait la levée dudit régime ;

5. La main cachée des autorités Algériennes dans une manoeuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, sans le consentement des Autorités maliennes.

À l’argument des autorités Algériennes selon lequel, elles ne sont pas à l’initiative du Chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s’opposer, au niveau des experts, à l’amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir, au préalable, l’assentiment des plus hautes autorités Algériennes.

Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités Algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un Etat paillasson, sur fond de mépris et de condescendance.

Par ailleurs, le Gouvernement de la Transition prend à témoin l’opinion nationale et internationale et les invite à constater l’écart entre les manoeuvres d’hostilité des autorités Algériennes d’une part et d’autre part la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Gouvernement de la Transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités Algériennes de cesser immédiatement leur hostilité.

En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables, qui doivent être guidés par le sens de l’empathie et le respect mutuel.

Le Gouvernement de la Transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités Algériennes, si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l’Etat, des représentants du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie.

Le Gouvernement de la Transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités Algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L’un des points majeurs de l’amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d’Algérie, lors de laquelle, le Mali a notamment:

– offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud;

– participé aux affrontements armés contre le colonisateur français, en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines, sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens;

défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques, jusqu’au recouvrement de leur indépendance.

Le Mali invite les autorités Algériennes à se remémorer également leur responsabilité dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S’il est vrai que l’intervention de l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) a exacerbé la menace terroriste, il n’en demeure pas moins que c’est l’installation dans le Sahara du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) algérien, puis son allégeance à Al-Qaida qui marquent l’avènement du terrorisme international dans la région.

#Algérie #Mali #Azawad #Touaregs #AcoordDalger #CMA #Sahel