Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Monarchies du Golfe, Emirats Arabes Unis, EAU, Arabie Saoudite, Qatar, Sahara Occidental,

Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont connu des troubles politiques depuis les soulèvements du printemps arabe de 2011. Le Qatar, les Émirats arabes unis et, dans une moindre mesure, l’Arabie saoudite ont profité de leur vulnérabilité, influençant ainsi la dynamique régionale interne et plus large au Maghreb. En ignorant ces dynamiques, les États-Unis risquent d’être affectés, car l’ingérence du Golfe affaiblit la gouvernance et la stabilité au Maghreb, ce qui permettra à son tour la croissance des violations des droits de l’homme, des flux migratoires ingérables et de l’extrémisme. En encourageant indirectement ou directement le développement d’un Maghreb stable et harmonieux, Washington peut faire avancer ses propres intérêts stratégiques sans dépenser de ressources supplémentaires.

L’importance stratégique du Maghreb

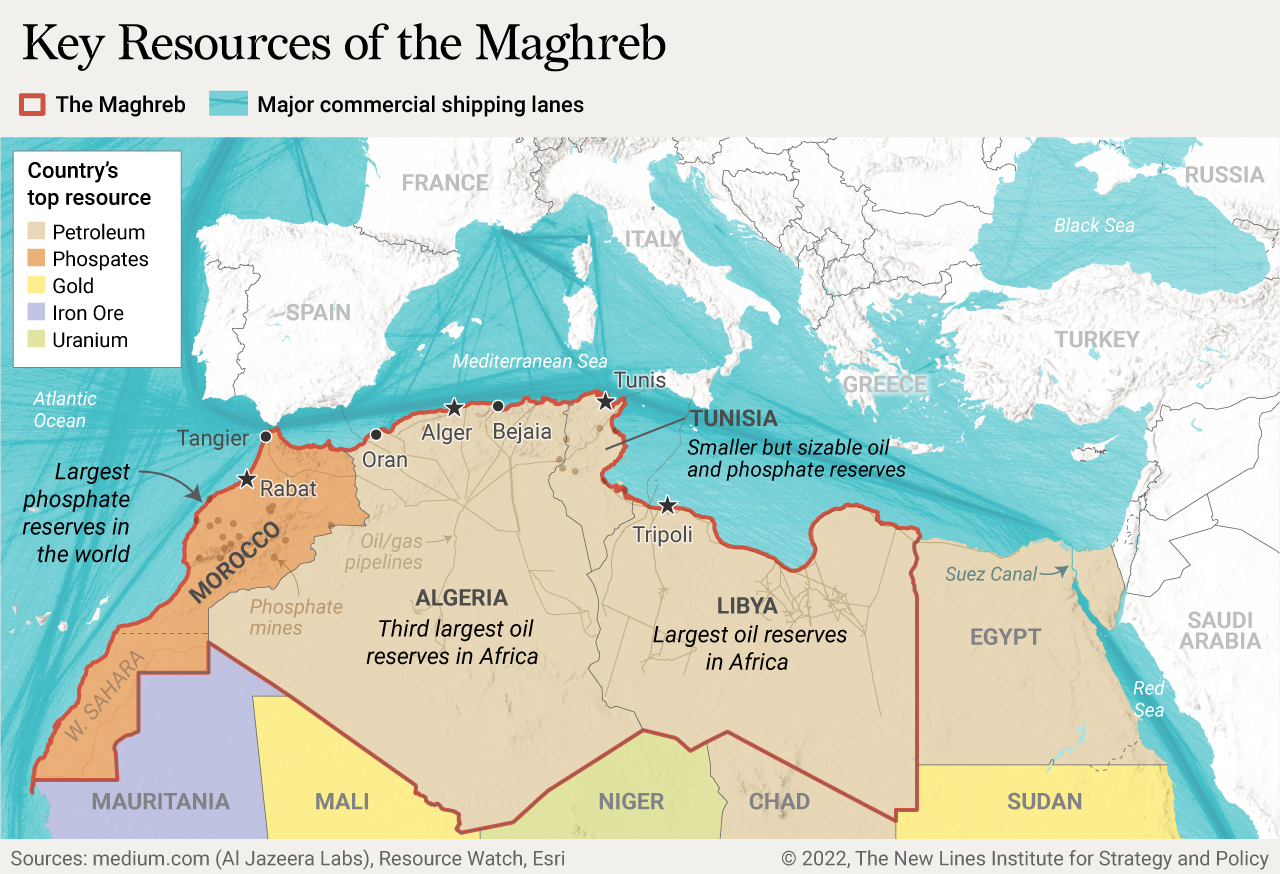

Le Maghreb s’étend de l’Atlantique à la Méditerranée jusqu’au cœur du Moyen-Orient, couvrant un territoire vital pour la sécurité nationale des États-Unis. La région est riche en ressources énergétiques et les principaux axes de transport transméditerranéens reliant l’Europe et l’Afrique subsaharienne passent par Rabat, Tunis et Alger. Une présence chinoise croissante dans la région menace de remplacer les alliances traditionnelles avec les États-Unis et l’Europe, non seulement par le commerce, mais aussi par une coopération croissante en matière de défense et de sécurité. Entre-temps, la Russie a renouvelé son engagement militaire, économique et diplomatique dans la région, notamment par des achats d’armes et un soutien militaire sur le terrain. Alors que les capacités militaires russes dans la région sontpotentiellement exagérés , ils reflètent les visées géostratégiques de Moscou en Afrique.

La Libye et l’Algérie possèdent toutes deux de vastes territoires méridionaux liés au Sahel, une région largement non gouvernée et essentielle pour lutter contre l’ extrémisme violent . Le manque de stabilité en Libye a influencé la contrebande et les activités extrémistes, qui se nourrissent également de la faiblesse de la gouvernance au Mali, au Niger, au Tchad et au Soudan. Cette activité s’est propagée en Tunisie et en Algérie, avec des frontières poreuses contribuant aux attaques perpétrées par des groupes extrémistes, y compris dans les principales destinations touristiques . Du point de vue des alliés européens, le renforcement de la stabilité au Maghreb contribuera à sécuriser les sources d’énergie, à réduire la criminalité à la périphérie sud de l’Europe et à lutter contre l’immigration clandestine.

Malgré son importance stratégique, le Maghreb a historiquement suscité un intérêt limité de la part des États-Unis, et ses relations avec les pays du Golfe vont souvent à l’encontre de son objectif de stabilité et de démocratie au Maghreb. En particulier, des alliances étroites avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont traduites par un soutien aux interventions du Golfe au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye qui sapent les efforts de ces pays pour développer des démocraties fortes ou répondre aux demandes de leurs populations.

Influence des États du Golfe au Maghreb

Historiquement, les liens entre le Golfe arabe et l’Afrique du Nord n’ont pas été particulièrement forts . Ces dernières années, cependant, poussés par une compétition entre blocs d’États du Moyen-Orient pour l’influence régionale, les pays d’Afrique du Nord sont devenus un point chaud pour l’intervention du Golfe . Bien que les stratégies et les alignements entre les acteurs du Golfe aient changé au cours de la dernière décennie, les interventions militaires et les rivalités intenses se transformant en un engagement diplomatique timide, les pays du Maghreb restent largement incapables d’empêcher une telle ingérence d’affecter négativement leur développement démocratique.

Les pays du Golfe reconnaissent le rôle central du Maghreb dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont tous deux cherché à diversifier leurs alliances en matière de sécurité afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis et d’étendre leur influence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors que les Émirats arabes unis ont principalement cherché à diversifier leur économie et à renforcer leur armée, le Qatar a tenté de se présenter comme une voix alternative au Moyen-Orient, utilisant sa richesse pour financer le très influent réseau Al Jazeera et construire une identité qatarie distincte .. L’Arabie saoudite a été moins active au Maghreb récemment, préférant consacrer plus de ressources à contrer l’influence iranienne. Alors que d’autres poids lourds régionaux tels que la Turquie étendent leurs activités au Maghreb – notamment en soutenant les forces politiques alliées islamistes et non islamistes – les pays du Golfe ont façonné leurs engagements économiques et sécuritaires au Maghreb en conséquence.

Le printemps arabe a offert au Qatar et aux Émirats arabes une opportunité de poursuivre leurs ambitions. Alors que les mouvements d’opposition islamistes précédemment réprimés commençaient à remporter les élections post-soulèvement, les Émirats arabes unis, dont les dirigeants se sentaient menacés par ce mouvement de force anti-autoritaire, sont passés à une politique étrangère musclée impliquant des ventes d’armes, le renforcement de leur armée et des interventions dans les conflits armés. S’appuyant sur ses liens étroits avec Washington et certaines capitales européennes, Abu Dhabi a justifié cela en invoquant la nécessité de protéger les régimes anti-islamistes autoritaires du terrorisme.

Le Qatar, en revanche, a vu les soulèvements comme une chance de démontrer ses références en tant que source d’identités alternatives pour le Moyen-Orient. Compte tenu de ses liens de longue date avec plusieurs mouvements d’opposition islamistes d’Égypte, de Libye et d’ailleurs, Doha a choisi de soutenir les islamistes sunnites, en particulier les Frères musulmans, dans leur quête d’accès au pouvoir. Cela l’a souvent mis aux prises avec les Emirats et l’Arabie saoudite – une rivalité qui s’est jouée dans les pays du Maghreb.

Le Maroc, l’Algérie et le conflit du Sahara occidental

Le Maroc a historiquement entretenu les liens les plus solides et les plus cohérents avec les monarchies conservatrices du Golfe, en particulier avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La structure du régime monarchique commun, les liens familiaux et le triangle d’alliance commune avec les États-Unis, qui ont soutenu la revendication du Maroc sur le Sahara occidental, ont tous contribué à cette proximité.

Lorsque le printemps arabe a atteint le Maroc, les pays riches du Golfe ont promis une assistance afin de pouvoir plus tard faire appel à des faveurs politiques, telles que le soutien à l’escapade menée par les Saoudiens au Yémen . Cela faisait partie d’un schéma de longue date d’interventions économiques du Golfe au Maghreb, y compris des prêts, des programmes d’aide et des investissements étrangers directs.

Le Maroc s’est surtout efforcé de faire preuve de prudence avec l’aide du Golfe. Les Émirats arabes unis y avaient accumulé des investissements importants avant même 2011, concentrés dans l’immobilier, le tourisme, les infrastructures et la construction. Ces dernières années, l’équilibre entre les donateurs et les investisseurs du Golfe au Maroc a changé, les investissements qatariens augmentant tandis que les investissements saoudiens diminuaient. Cela a à peu près coïncidé avec la domination du Parti islamiste de la justice et du développement (PJD), jusqu’aux dernières élections de 2021. Cette augmentation de l’influence qatarie s’est peut-être plus clairement reflétée lorsqu’en 2017 le Maroc a adopté une position neutre vis-à-vis du blocus par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite contre le Qatar et a même envoyé des expéditions de nourriture à Doha par voie aérienne.

Contrairement au Maroc, l’Algérie n’a jamais eu de relations chaleureuses avec les monarchies conservatrices du Golfe. Au lieu de cela, Alger a traditionnellement promu une politique féroce de non-alignement, limitant ses liens avec Riyad, Abu Dhabi et Doha.

Les tentatives des pays du Conseil de coopération du Golfe d’intégrer les pays maghrébins dans leurs sphères d’influence ont été facilitées par la rivalité de longue date entre l’Algérie et le Maroc sur le statut du Sahara occidental. En août 2020, les États-Unis ont aidé à négocier les accords d’Abraham, qui ont normalisé les relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Quelques mois plus tard, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, après quoi les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cela a renforcé le constat selon lequel la monarchie continue d’essayer d’équilibrer les relations entre le Qatar d’une part et le camp saoudo-émirati – défini par l’alignement sur les États-Unis et l’opposition croissante à l’Iran plutôt qu’à Israël – d’autre part.

Fin 2021, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant son voisin d’ »actions hostiles », notamment le non-respect de ses engagements bilatéraux concernant le Sahara occidental. Les États du Golfe ont exploité cette rivalité pour développer leurs propres investissements, et ils continuent de surveiller de près la politique intérieure des deux pays, d’autant plus que les troubles et la paralysie économique en Algérie persistent. Dubai Ports World – un outil émirati clé pour la propagation du pouvoir économique et politique – a commencé en 2008 à exploiter les ports d’Alger et le port oriental de Djen Djen. L’Algérie, qui achète traditionnellement de grandes quantités d’armes à la Russie, a également effectué d’importants achats d’équipements militairesdes EAU. Les relations diplomatiques se sont également améliorées entre l’Algérie et les États du Golfe, comme en témoignent une série de visites et de discussions de haut niveau sur les investissements et le commerce en 2020 et 2021. Cela est probablement dû aux préoccupations croissantes de l’Algérie concernant la sécurité régionale et la stabilité économique.

Concurrence politique en Tunisie

Avant la chute de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali en 2011, les relations tunisiennes avec les monarchies conservatrices du Golfe étaient cordiales mais pas profondes. Cela a changé lorsque les premières élections post-Ben Ali en octobre 2011 ont porté au pouvoir un gouvernement de « troïka » dirigé par le parti islamiste Ennahda, auparavant interdit. Les relations de la Tunisie avec les Émirats arabes unis se sont rapidement refroidies à tel point qu’en 2013, l’ambassadeur émirati a été rappelé de Tunis. Dans le même temps, sur la base de sa position favorable à l’islam politique, les relations du Qatar avec Tunis se sont approfondies grâce à l’expansion des investissements, des prêts, des contrats de construction, de l’aide étrangère et humanitaire, de la formation professionnelle et de la coopération militaire.

En 2014, un nouveau gouvernement tunisien a été élu, dirigé par Béji Caïd Essebsi et son parti laïc Nida Tounis. Si Caïd Essebsi a d’abord été courtisé par les Émirats arabes unis, qui espéraient le persuader de réduire le pouvoir de ses opposants islamistes, il a tentégarder une certaine distance. Puis, en 2021, le président Kais Saied, qui avait été élu en 2019 à la suite du décès de Caid Essebsi, a gelé le Parlement et limogé le Premier ministre, ce que beaucoup ont interprété en partie comme une mesure contre l’islam politique. Notamment, le gouvernement a fait une descente dans les bureaux du média qatari al Jazeera à Tunis le lendemain de la prise de pouvoir de Saied, et peu de temps après, l’Arabie saoudite a promis une assistance pour soutenir la crise du COVID-19 en Tunisie. En plus de faire à nouveau basculer le pendule vers l’axe saoudo-émirati au sein du Conseil de coopération du Golfe divisé, la prise de pouvoir de Saied a suscité des inquiétudes parmi les islamistes du reste de l’Afrique du Nord, ainsi que des inquiétudes quant à la stabilité générale de la région.

Les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite ont tous cherché depuis 2011 à exercer subtilement leur influence en Tunisie. Dès les premières semaines qui ont suivi les soulèvements de 2011, ces pays ont mobilisé leurs réseaux médiatiques pour lancer des campagnes qui ont contribué à approfondir la polarisation entre partisans et opposants à l’islam politique. Les médias tunisiens ont bénéficié de financements externes mal réglementés du Qatar et des Émirats arabes unis pour diffuser de faux messages, sapant la liberté des médias nouvellement acquise par les Tunisiens. Ces pays ont également utilisé leurs réseaux médiatiques pour courtiser les partis et les politiciens avant les élections , promettant des investissements et d’autres formes de soutien. Comme en Libye, les analystes ont identifié des preuves de campagnes coordonnéesparmi des comptes basés en Arabie saoudite, en Égypte et aux Émirats arabes unis poussant un récit anti-islamiste dans les jours qui ont suivi la prise de pouvoir de Saed, créant l’apparence d’un soutien populaire à sa décision. De telles actions ont contribué aux inquiétudes concernant l’ingérence étrangère, affaiblissant la confiance des Tunisiens dans la démocratie.

Après la chute du gouvernement Ben Ali en Tunisie, certains à l’intérieur du pays craignaient que des acteurs du Golfe tels que le Qatar ne profitent du chaos pour financer des associations caritatives, des prédicateurs et d’autres activités qui favoriseraient la marque de l’islam qu’ils soutenaient. Bien que le financement de cette forme d’intervention soit particulièrement difficile à suivre et que, contrairement à l’intervention militaire, ses effets ne soient pas aussi concrets, beaucoup l’attribuent à la montée de l’extrémisme en Tunisie. Compte tenu de l’environnement extrêmement restreint auquel les islamistes ont été confrontés sous Ben Ali, cette affirmation a probablement un certain mérite.

Guerre et diplomatie en Libye

Lorsque les soulèvements du printemps arabe ont éclaté en février 2011 en Libye, le Qatar et les Émirats arabes unis ont vu dans leur intérêt de soutenir le renversement de Mouammar Kadhafi. Une aide financière inconditionnelle et bilatérale ainsi que du matériel, des combattants et de la formation des deux pays ont immédiatement commencé à affluer vers les groupes rebelles anti-Kadhafi, ainsi qu’un soutien enthousiaste à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Le Qatar et les Émirats ont cependant soutenu différents groupes rebelles, sur la base des liens existants, ce qui les a finalement conduits à soutenir les factions libyennes opposées et a jeté les bases de leur rivalité ultérieure, qui a émergé à l’été 2014.

Le soutien du Golfe aux Libyens individuels semble également contribuer à alimenter le conflit. Par exemple, le soutien qatari à Abdelhakim Bilhaj – un ancien membre du groupe d’opposition libyen islamique combattant – a peut-être contribué à la défaite de Bilhaj dans sa candidature à un siège au Congrès national général en 2012, certains l’accusant d’être un agent du Qatar. . L’ancien ambassadeur de Libye aux Émirats arabes unis, Aref al-Nayed, a profité de ses liens avec Abou Dhabi pour lancer sa propre carrière politique, aspirant à devenir président de la Libye à l’issue des élections initialement prévues en décembre 2021. Les Émirats ont également provoqué un scandale en embauchantL’envoyé spécial de l’ONU Bernardino León en tant que directeur général de son académie diplomatique après avoir terminé son mandat de principal médiateur entre les deux parties en conflit en 2015. Cela a soulevé des questions légitimes concernant le comportement de Leon en tant qu’arbitre impartial, sapant l’autorité de l’ONU.

Au fil du temps, les approches du Qatar et des Émirats arabes unis en matière d’engagement militaire dans le conflit libyen ont évolué. À partir de 2013 environ, l’implication du Qatar a diminué, en raison des réactions négatives d’autres pays de la région, de son propre changement de leadership et d’une prise de conscience croissante de sa capacité limitée à réaliser le type d’influence qu’il avait autrefois envisagé malgré son alliance avec la Turquie. Pendant ce temps, l’implication des Emirats s’est accrue, en particulier à mesure que les tensions montaient entre les coalitions s’identifiant à l’islam politique ou s’y opposant. L’intervention des Émirats arabes unis dans le conflit libyen a évolué vers une stratégie à plusieurs volets parallèle à celle au Yémen, impliquant l’utilisation d’acteurs par procuration, une alliance solide avec l’Égypte (nécessaire pour sa puissante armée), travaillant par l’intermédiaire de tribus et d’expatriés (comme Nayed) et un engagement potentiel contre le terrorisme.

Bien que ni les objectifs du Qatar ni ceux des Émirats arabes unis n’aient changé au Maghreb, depuis 2011, tous deux ont transformé leurs engagements en une diplomatie plus pragmatique. Pour le Qatar, cela a pris la forme d’un partenariat direct avec le gouvernement d’entente nationale (GNA) internationalement reconnu basé à Tripoli. Le GNA d’ici 2019 était fortement soutenu par la Turquie – un autre poids lourd régional avec des ambitions géostratégiques et économiques en Libye et dans l’ensemble du Maghreb.

Après le départ début 2021 du président américain Donald Trump – avec qui les EAU avaient été très proches – et la défaite de la coalition anti-GNA en Libye, les EAU ont commencé à approfondir leur diplomatie dans toute la région, y compris avec son ancien rival en Libye, Turquie. Alors que le conflit cinétique en Libye s’est calmé pour le moment, son processus politique s’est également effondré, et beaucoup perçoivent ces dynamiques régionales changeantes comme instables.

Conclusion

Bien que les stratégies du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats pour faire avancer leurs programmes au Maghreb aient changé depuis 2011, leurs objectifs n’ont pas changé. Ils visent à faire progresser leur influence régionale tout en protégeant leurs propres régimes. Les formes et les niveaux d’intervention du Golfe au Maghreb varient dans le temps, mais ils sont toujours dans l’intérêt des États du Golfe, et non du Maghreb. Bien que les interventions puissent avoir des effets en aval bienvenus – par exemple, la création d’emplois grâce à de lourds investissements du Golfe dans des secteurs clés – ces investissements s’accompagnent de coûts politiques qui sapent le développement démocratique en décourageant les tentatives de négociation et de compromis politiques.

Les États-Unis et leurs alliés européens devraient veiller à ce que les valeurs libérales soutiennent les forces menacées par les interventions du Golfe. Par exemple, l’administration Biden devrait faire preuve de vigilance sur le terrain alors que la Tunisie continue de connaître des tumultes politiques et économiques afin de s’assurer que sa politique n’est pas dictée par la volonté de ses alliés du Golfe. Les États-Unis peuvent également continuer à soutenir la réglementation des plateformes de médias sociaux, notamment Facebook et Twitter, afin qu’elles ne soient pas utilisées par des pays étrangers pour propager des campagnes de désinformation qui, à leur tour, perpétuent les conflits.

par Karim Mezran, Sabina Henneberg

Karim Mezran est directeur de l’Initiative nord-africaine et chercheur principal résident au Centre Rafik Hariri du Conseil de l’Atlantique.

Sabina Henneberg est l’auteur de Gérer la transition : la première phase post-soulèvement en Tunisie et en Libye.

Newlines Institute, 01 juin 2022

#Algérie #Maroc #Tunisie #Libye #Maghreb #Monarchies_du_Golfe #EAU #ArabieSaoudite #Qatar #SaharaOccidental