France: L’anti-impérialisme de Sartre est encore trop radical – crimes de l’empire, Frantz Fanon, colonialisme, Algérie, Vietnam,

UNE ENTREVUE AVEC OLIVIER GLOAG

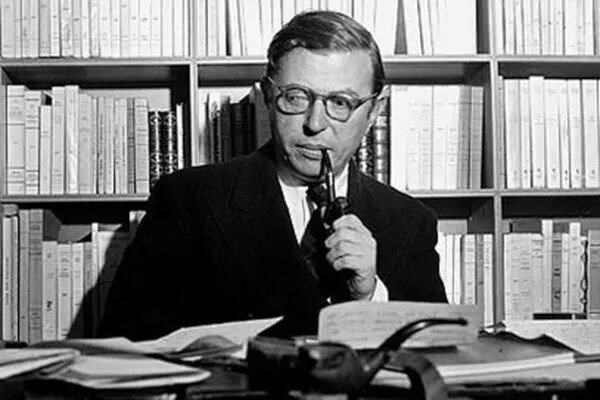

L’opposition sans concession de Jean-Paul Sartre aux crimes de l’empire en fait une figure taboue de la culture française. Le courant politique français est toujours dans le déni de l’histoire sanglante du colonialisme.

Le philosophe français Jean-Paul Sartre était l’un des penseurs les plus influents du siècle dernier. Sa mort, en 1980, a laissé de nombreuses personnes en France et dans le monde entier se sentir privées de direction politique.

L’une des principales questions éthiques et politiques qu’il a abordées dans son travail était la relation coloniale entre les pays occidentaux et les pays du Sud. De la guerre brutale de son propre pays en Algérie à l’invasion américaine du Vietnam, Sartre s’est prononcé avec acharnement contre les crimes de l’empire.

Oliver Gloag enseigne le français et les études francophones à l’Université de Caroline du Nord et est l’auteur d’ Albert Camus : une très courte introduction . Ceci est une transcription éditée du podcast Long Reads de Jacobin . Vous pouvez écouter l’épisode ici .

DF- Quand Sartre a-t-il commencé à s’intéresser à la question des colonies françaises et quelles ont été ses premières interventions publiques à ce sujet ?

OG- La première réaction publique à la guerre coloniale de la France en Indochine est survenue en décembre 1946, après le début de la guerre. C’était un éditorial du Temps modernes . Sartre était le directeur de cette publication, mais l’éditorial n’était pas signé. Il a fait une comparaison entre le rôle de l’armée française en Indochine et le rôle de l’armée allemande en France. C’était une condamnation absolue de l’intervention de la France et une attaque contre son hypocrisie.

Même si Sartre n’a pas écrit l’éditorial, il a été pointé du doigt par François Mauriac, une figure très importante de la littérature et des milieux intellectuels français, qui était une sorte d’auteur anticolonialiste de droite. Mauriac est extrêmement choqué par la comparaison entre la France et l’armée d’occupation allemande.

Sartre a répondu avec Maurice Merleau-Ponty dans un autre éditorial, intitulé « SOS Indochine ». Ils prennent position, anticipant l’argument qu’Aimé Césaire fera plus tard dans son Discours sur le colonialisme en refusant de hiérarchiser les massacres et les occupations. Ils ont insisté sur le fait qu’il était légitime de comparer ce que les puissances coloniales ont fait aux peuples et aux pays colonisés avec ce que l’Allemagne a fait en Europe, lorsqu’elle a de facto colonisé la France.

La première intervention publique en son nom propre intervient au début des années 1950, avec l’affaire Henri Martin. Martin était un marin de la marine française qui avait cru aux affirmations du gouvernement selon lesquelles la guerre en Indochine était une guerre contre l’impérialisme japonais, puis avait découvert que ce n’était pas le cas. À son retour en France, il devient un militant anti-guerre et est arrêté et emprisonné pendant cinq ans.

Sartre a signé une pétition contre l’emprisonnement d’Henri Martin avec des intellectuels et des membres du Parti communiste français. Finalement, Martin a été libéré sous la pression populaire, en 1953. Il y avait un livre publié cette année-là avec un résumé de Sartre, où il a attaqué l’entreprise coloniale et le système judiciaire français. Je dirais que c’était son premier engagement public à l’égard de l’anticolonialisme

DF – Quel rapport Sartre a-t-il eu avec le mouvement de la négritude et des personnalités comme Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Senghor ?

OG- Cela a commencé en 1947, avec une publication intitulée African Presence , qui est devenue la voix principale de la négritude . Dans sa présentation, Sartre a pris à partie l’hypocrisie des Français métropolitains qui se considéraient comme tolérants et compréhensifs parce qu’ils socialisaient avec des hommes noirs dans la métropole. Mais qu’en est-il de ceux des colonies ? Sartre a demandé rhétoriquement. Qu’en est-il de l’exploitation et de la misère là-bas ?

Il s’est concentré sur l’oppression concrète. Il a parlé des salaires, du prix du boeuf, de la richesse que ces colonies généraient pour la métropole. Il était attentif aux conditions de vie.

Sartre a déclaré qu’il ne suffirait pas d’accepter simplement quelques Noirs en France métropolitaine dans le cadre d’une tentative de réprimer ou de nier l’oppression et l’exploitation économiques en cours des hommes et des femmes africains dans les colonies. Il a également souligné le fait que le racisme n’était pas le seul aspect du colonialisme : il y avait aussi la classe. C’est devenu un problème théorique important pour Sartre : lequel est venu en premier ?

Sartre a souligné que les auteurs comme lui ne devraient pas être condescendants en regardant cette poésie naissante. Il ne s’agissait pas d’être à la hauteur de la culture française mais plutôt de tourner la langue française dans des directions différentes, d’injecter du sang révolutionnaire et politique dans cette langue et de lui donner un nouveau sens. Dans African Presence , le romancier Richard Wright était également en tête de mât, il faisait donc le lien entre les Afro-Américains et les auteurs africains francophones. Sartre a contribué au lancement de ce projet et lui a prêté son prestige.

L’autre grande intervention fut sa préface à l’anthologie de la poésie noire et malgache de Léopold Senghor. Ce fut un grand moment pour Sartre. A l’époque, les guerres de libération nationale n’avaient pas encore pris l’importance qu’elles auraient plus tard. Sartre était un nouveau venu en politique, écrivant dans un paysage où l’indépendance des colonies en Afrique était encore un espoir et pas encore une lutte armée en cours.

Il a commencé l’essai en défiant l’attente condescendante d’exotisme du lecteur blanc lorsqu’il a ouvert le livre. Il a appelé de manière préventive leur surprise face aux poèmes et leur inconfort à la réalisation que le regard des Blancs était subverti. Ils étaient maintenant l’objet de regards noirs. Avec ce renversement, Sartre s’est moqué de la prise de conscience soudaine du lecteur blanc qu’ils possèdent une race, et qu’eux aussi peuvent être l’objet d’un regard.

Je vais citer ce qu’il a dit ici : « Voici des hommes noirs debout, qui nous regardent, et j’espère que vous, comme moi, ressentirez le choc d’être vu. Depuis trois mille ans, l’homme blanc jouit du privilège de voir sans être vu. C’était le passage d’ouverture, qui était crucial et qui fondait la perspective de Sartre. Il ne regardait pas cela d’un point de vue paternaliste.

La préface compare le statut des Européens dans le monde à celui des aristocrates français sous l’ancien régime. Il les qualifia d’ »Européens de droit divin » et annonça prophétiquement que le mouvement culturel de la négritude allait se développer en une force politique qui renverserait l’ancien ordre colonial, tout comme l’institution de la monarchie avait été renversée à travers l’Europe.

Ce fut un moment crucial. Il a cité quarante-quatre passages de poèmes de personnalités telles que Senghor, Césaire et David Diop, et a donné un aperçu de ce contre quoi la négritude se battait. L’essai allait au-delà d’une description immédiate et d’une dénonciation du racisme. Elle a inscrit la race et le colonialisme dans l’histoire.

La partie la plus controversée de la préface de Sartre était qu’elle décrivait également l’idée d’une dialectique où, d’une part, nous aurions un racisme blanc et un colonialisme blanc et, d’autre part, nous aurions un « racisme antiraciste ». Dans une troisième étape, les deux finiraient par s’annuler, et nous arriverions à une conscience de classe générale et à la phase ultime de libération universelle.

On peut comparer cela à Aimé Césaire. Il a exposé cette dialectique, incorporant la violence noire libératrice dans un processus d’émancipation universelle, dans sa pièce de 1958 And the Dogs Were Silent , sur un descendant d’esclaves qui s’est rebellé contre l’autorité coloniale. La marque d’universalisme de Césaire était également présente dans ses travaux antérieurs. En fait, je pense que Césaire a joué le rôle d’intermédiaire entre Sartre et un autre interlocuteur important, Frantz Fanon, très influencé par la négritude.

DF – Comment Sartre et ses associés ont-ils répondu à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie qui a débuté en 1954 ?

Cela a commencé par Le Temps modernes . La guerre d’indépendance du peuple algérien débute officiellement à l’automne 1954 et se termine à l’été 1962. Au printemps 1955, paraît un numéro spécial des Temps modernes sur l’Algérie. L’éditorial s’intitulait « L’Algérie n’est pas la France ». C’était une réprimande cinglante et une réplique aux paroles officielles des ministres du gouvernement français tels que François Mitterrand , le futur président, qui avait dit : « L’Algérie, c’est la France ».

Sartre compare le statut des Européens dans le monde à celui des aristocrates français sous l’ancien régime.

Tout au long de la guerre, Le Temps modernes devient un espace de voix en faveur de l’indépendance algérienne. Ce fut une fantastique chambre d’écho pour la lutte anticoloniale. Bien sûr, c’était censuré. Je pense que le journal a été saisi six fois au total.

Il ouvrit ses colonnes à Aimé Césaire, qui prédit la mort des colonies dans un article très important. Il a protesté contre les exécutions. Sartre lui-même a écrit de nombreux éditoriaux et articles, ainsi qu’une préface pour le livre du journaliste Henri Alleg, La Question , sur l’usage systématique de la torture en Algérie.

Son premier article en 1956 était intitulé « Le colonialisme est un système ». C’était à un moment important, alors que le gouvernement français poussait vraiment, avec le soutien du Parti communiste français, à la guerre contre l’Algérie. Dans cet article très célèbre, Sartre parlait des réalités spécifiques du colonialisme français.

Il a donné des chiffres en termes de richesse et en termes de terres saisies par le gouvernement français aux Algériens. Il a raconté comment l’agriculture algérienne a été détruite, avec toute la culture du blé supprimée pour faire place à la production de vin. Bien sûr, les musulmans ne boivent pas, et tout cela était destiné à l’exportation.

C’est aussi le moment de la rupture de Sartre avec le parti communiste. Il signe le « Manifeste des 121 », dans lequel 121 intellectuels et personnalités publiques soutiennent le refus des soldats français de servir en Algérie. Il souhaite explicitement la défaite de l’armée française. Certains journalistes qui ont signé cette pétition sont allés en prison pendant deux ou trois semaines, et beaucoup d’universitaires et d’employés de l’État qui l’ont signée ont été rétrogradés.

Sartre a écrit un certain nombre d’articles qui reliaient les impératifs économiques derrière le projet colonial. Sa rhétorique n’arrêtait pas de s’intensifier à mesure que l’intensité des combats augmentait. Il a pris à partie l’hypocrisie française dans des passages très célèbres. Dans l’une d’elles, il disait : « Nous, Français, devons faire face à ce spectacle inattendu, le strip-tease de notre humanisme. La voici complètement nue et pas belle. Ce n’était qu’une idéologie illusoire. L’exquise justification du pillage, sa tendresse et son affection, sanctionnaient nos actes d’agression.

Il s’est adressé à des gens qui ne voulaient pas choisir leur camp et leur a dit : « Vous savez très bien que nous sommes les exploiteurs, vous savez très bien que nous avons pris l’or, les métaux et le pétrole des pays, non sans d’excellents résultats — palais, cathédrales, capitales industrielles. Et puis chaque fois que la crise menaçait, les marchés coloniaux étaient le coussin.

Cet engagement a culminé lorsqu’il s’est défini comme un « porteur de valises ». Il existait un réseau souterrain de citoyens français, connus sous le nom de porteurs de valises, qui travaillaient avec le Front de libération nationale , les aidant à transporter des armes, des fonds et des communications. Sartre a défié le gouvernement français de l’arrêter. Il a également été témoin dans de nombreux procès, défendant ces porteurs de valises.

Sartre a participé à de nombreuses manifestations, comme celles qui ont suivi le massacre de Paris en octobre 1961. Il a été présent publiquement de manière très agressive. C’était au grand risque pour sa vie. Il a été la cible de deux tentatives d’assassinat, mais il a continué. Cette période a beaucoup influencé ses écrits : sa Critique de la raison dialectique a été rédigée pendant la guerre d’indépendance algérienne.

DF- Dans ce contexte plus large, quelle était la relation entre Sartre et Frantz Fanon , dont l’œuvre propre était indissociable de la lutte pour l’indépendance algérienne ?

OG- Le rapprochement entre Sartre et Fanon peut sembler un peu délicat, car Fanon a critiqué l’essai de Sartre sur la négritude, Black Orpheus , dans son premier livre, Black Skins, White Masks . Il a critiqué l’inclusion de la négritude par Sartre dans une dialectique universelle comme une étape négative qui allait être transcendée. Ce faisant, selon Fanon, Sartre avait relégué l’expérience d’être noir dans de nombreuses colonies françaises à un statut destiné à céder rapidement la place à un autre. Il a dit que le schéma hégélien de Sartre ignorait ou effaçait l’expérience et l’individualité au profit de l’universel.

Cependant, même dans sa critique d’ Orphée noir , Fanon ne ferme pas complètement la porte à un avenir universel. Il a finalement partagé l’objectif de Sartre. Il y a une citation célèbre à la fin de Black Skin, White Masks : « Le soldat estropié du Pacifique dit à mon frère : ‘Habitue-toi à ta couleur comme je m’habitue à mon moignon — nous sommes tous les deux des victimes’ », a déclaré Fanon. , « De tout mon être, je refuse d’accepter cette amputation. Je sens mon âme aussi vaste que le monde, vraiment une âme aussi profonde que le plus profond des fleuves. Ma poitrine a le pouvoir de se dilater à l’infini.

Je pense que Sartre et Fanon ont finalement partagé plus que le but final de l’universalisme. Ils étaient tous les deux préoccupés par la façon de transformer les griefs empiriques en une lutte mondiale, et leur dialogue portait sur la meilleure façon de s’y prendre. Si l’on regarde Les Misérables de la Terre , le grand traité de Fanon sur les conséquences du colonialisme et comment le combattre, il écrivait qu’il n’était pas question pour le colonisé de concurrencer le colon : ils voulaient prendre sa place.

Il a décrit le colonialisme comme une violence nue et a déclaré que la réponse à cela était une plus grande violence – la violence avait une sorte de valeur thérapeutique. Pour Fanon, en effet, la contre-violence du colonisé était rédemptrice. En fin de compte, la violence a créé la reconnaissance de l’ancien esclave en tant qu’être humain, et cela est né de la peur du maître.

Ce n’était pas un appel insensé à l’abattage, mais plutôt une refonte de la dialectique maître-esclave, l’ancien esclave cherchant à être reconnu par la résistance armée. C’était un approfondissement et une complication de la deuxième étape de Sartre dans Black Orpheus .

Sartre en a été influencé et l’a synthétisé par une formulation provocatrice dans sa préface aux Misérables de la Terre , où il a dit qu’abattre un Européen faisait d’une pierre deux coups : faire d’une pierre deux coups : faire disparaître à la fois un oppresseur et un opprimé. Ce qui restait était un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sentit un sol national sous ses pieds.

Bien sûr, les gens ont violemment critiqué Sartre pour cela. Je pense que la controverse s’articule autour d’une distinction entre la force et la violence : dans cette compréhension, la force est quelque chose que l’État a le droit d’utiliser, tandis que la violence est par définition illégale et laissée à la classe inférieure ou aux colonisés.

En fin de compte, Sartre a été profondément influencé par Fanon et a cessé de parler d’universalisme et l’a critiqué à la place. Il s’est retiré de l’accent mis sur l’universalisme et s’est concentré sur la lutte identitaire liée à ce système colonial. Ce fut un grand échange d’influence entre les deux, tout en luttant pour un universalisme subversif, plutôt que l’universalisme du colonialisme et de l’État français.

DF- Qu’ont dit Sartre et Les Temps modernes de la guerre américaine au Vietnam telle qu’elle s’est progressivement intensifiée au cours des années 1960 ?

OG- Le Temps modernes est devenu, comme pour l’Algérie, un espace où les intellectuels écrivaient contre la guerre du Vietnam et lançaient des idées comme le Tribunal Russell, un lieu où d’anciens soldats américains pouvaient témoigner des horreurs de la guerre. Des dirigeants et des militants qui ont suivi Ho Chi Minh y ont également publié des articles. Le Temps modernes a poursuivi cette mission courageuse d’être le lieu de contestation intellectuelle de la guerre du Vietnam comme aucun autre espace de la presse française.

Pour Sartre, il y a eu un durcissement de sa position. À l’époque de la résolution sur le golfe du Tonkin au Congrès américain, Sartre était censé se rendre à une conférence à Cornell et parler de son livre sur Gustave Flaubert. Mais Sartre a alors déclaré qu’il n’y avait plus aucune possibilité de dialogue et a refusé d’aller aux États-Unis. Il a annulé la conférence prévue juste au moment où les États-Unis intensifiaient leurs bombardements sur le Vietnam. Ce fut un moment crucial, et il a généré une énorme polémique.

Puis, en 1965, dans une série intitulée « Un plaidoyer pour les intellectuels », Sartre a défini le rôle d’un intellectuel comme quelqu’un qui n’était pas seulement un spécialiste dans son propre domaine mais qui était prêt à risquer sa position de spécialiste et à aller dans d’autres domaines, prendre position sur des questions politiques qui ne correspondaient pas au statu quo. Il défiait ce qu’il appelait les intellectuels organiques, des intellectuels qui étaient là pour défendre les intérêts de leur classe sociale. Il a qualifié ces spécialistes de « faux intellectuels ». Le romancier Paul Nizan les appelait « les chiens de garde du système ».

L’exemple que Sartre a donné était l’intellectuel pacifiste incarné par Albert Camus . Il l’a paraphrasé en disant : « Nos méthodes coloniales ne sont pas ce qu’elles devraient être, il y a trop d’inégalités dans nos territoires d’outre-mer, mais je suis contre toute violence ». C’était, pour Sartre, une approbation de la violence ultime, la violence infligée aux colonisés par leurs gouvernants — exploitation, chômage, malnutrition.

Pour Sartre, un véritable intellectuel était quelqu’un qui n’était ni moraliste ni idéaliste, et qui allait prendre position sur l’attaque américaine contre le Vietnam. Cela, pour lui, était le test décisif. C’était la définition de Sartre d’un intellectuel :

Il sait que la seule véritable paix au Vietnam coûtera du sang et des larmes. Il sait que cela commence par le retrait des troupes américaines et la fin des bombardements, donc par la défaite des USA. En d’autres termes, la nature de ses contradictions l’oblige à s’engager et à s’impliquer dans tous les conflits de notre temps, car ils sont tous — conflits de classe, de nationalisme ou de race — des conséquences particulières de l’oppression des défavorisés par les dominants. classe.

À ce moment-là, pour Sartre, tout d’un coup, la guerre du Vietnam était tout. C’était le combat ultime. Le Tribunal Russell a été organisé pour répondre à la question de savoir si les États-Unis étaient engagés dans une activité génocidaire au Vietnam – une question posée par Lord Bertrand Russell. Il devait se tenir à Paris, mais Charles de Gaulle, le légitimant paradoxalement, a dit qu’on ne pouvait pas avoir ce tribunal en France. Ce n’était pas valable, a-t-il insisté, car la justice est inséparable de l’État. Ils l’avaient en Suède et au Danemark à la place.

Il y avait toutes sortes de témoins – des Vietnamiens, des soldats américains et des officiels. Cela a pris environ un an. L’accusation de génocide était basée sur la définition des Nations Unies de 1948, qui nécessite essentiellement une preuve d’intention uniquement. C’était une accusation large, avec une norme inférieure à celle de prouver qu’un génocide avait eu lieu. Bien sûr, beaucoup d’allégations de massacres se sont avérées plus tard vraies, avec des cas comme My Lai, où des villages entiers ont été massacrés par des soldats américains, ainsi que les attentats à la bombe autorisés par des politiciens américains comme Henry Kissinger .

Le verdict de Sartre est sorti sous la forme d’un livre intitulé Sur le génocide . Ce fut aussi un énorme scandale. Son résumé de clôture était crucial. Il a déclaré: «Nous devons faire preuve de solidarité avec le peuple vietnamien parce que son combat est le nôtre, parce que c’est le combat contre l’hégémonie américaine – le Vietnam se bat pour nous – le groupe que les États-Unis veulent intimider et terroriser par le biais de la nation vietnamienne est la race humaine dans son ensemble.

DF- Les Temps modernes ont publié un numéro spécial célèbre et célèbre après la guerre des Six jours entre Israël et les États arabes en 1967. Quelle était la signification de cela pour le débat sur Israël en France et à l’extérieur également ?

OG- Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière sur l’influence de l’occupation allemande de la France et de l’Holocauste sur le développement intellectuel de Sartre. Son premier grand texte sur une forme de racisme est Antisémite et Juif , paru en 1946. Sartre a toujours vu en Israël un lieu de refuge pour le peuple juif, qui avait été opprimé, attaqué et tué à une si grande échelle. , même après le soutien israélien à l’invasion de l’Égypte par la Grande-Bretagne et la France en 1956, qu’il a condamnée. Parallèlement, il s’est engagé dans la lutte contre le colonialisme dans le monde arabe, non seulement en Algérie mais aussi au Maroc et en Tunisie.

À un moment donné au milieu des années 1960, Sartre a déclaré dans une interview pour un journal égyptien qu’il était déchiré entre des amitiés opposées. Ce sentiment d’être complètement déchiré a été en partie l’impulsion pour créer ce numéro du Temps modernes – environ mille pages. Il a été largement divisé en deux parties, avec des intellectuels israéliens et des intellectuels arabes qui ont discuté de la question de la Palestine et d’Israël. L’idée était d’essayer de favoriser le dialogue entre Arabes et Israéliens.

Pour se préparer à l’émission, Sartre fait le tour de la région. En Egypte, il rencontre Gamal Abdel Nasser. Il est allé au Liban, en Syrie et en Israël. Il est allé dans des camps de réfugiés palestiniens. Ce fut pour lui une période très difficile en Israël : il refusa de rencontrer des militaires ou des partis politiques de droite, mais il rencontra la presse et la gauche israélienne.

En fin de compte, la position de Sartre était de soutenir l’existence de l’État d’Israël, mais il voulait aussi un État légitime et une souveraineté pour la Palestine. Cela a enragé les deux côtés et l’a mis dans une position très difficile, même au sein de son propre groupe d’amis. Claude Lanzmann, qui était très proche de Simone de Beauvoir et qui publia alors ses travaux dans Le Temps modernes , partit au milieu du voyage, tant il était furieux des critiques de Sartre contre Israël.

L’ironie était que ce numéro est sorti juste après la guerre des Six jours en 1967, bien que tout ce qu’il contenait ait été écrit auparavant. Dans son éditorial, intitulé « Pour la vérité », Sartre ne prend pas vraiment position dans un sens ou dans l’autre. Une pétition est sortie en France, juste avant la guerre, dans laquelle des intellectuels français de gauche disaient qu’ils ne voulaient pas assimiler Israël à l’impérialisme américain et qu’ils pensaient toujours qu’Israël devait avoir le droit d’exister. Sartre a signé cette pétition, puis, peu de temps après, la guerre a éclaté.

Rien de ce que Sartre a fait n’était une approbation de la guerre sous quelque forme que ce soit, mais cela a créé un énorme choc. Le prestige de Sartre dans le monde arabe était sur une énorme trajectoire descendante, peut-être à l’exception des pays du Maghreb – certainement l’Algérie. Il y avait aussi une fracture dans la gauche française. À ce jour, Sartre est toujours attaqué par certains segments de la gauche pour ne pas avoir suffisamment soutenu la Palestine.

Cependant, je pense que si nous regardons ce que Sartre a écrit et dit, il était pour l’existence d’Israël, mais il n’a jamais reculé sur sa croyance dans les droits des Palestiniens. Cette question est importante car elle nous aide à clarifier le dossier. Sartre était déchiré — il voulait être en faveur des deux côtés ; il voulait une solution à deux États.

DF – Quel est l’état du discours public en France sur son histoire coloniale ? Où pensez-vous que Sartre et son héritage se situent dans ce débat ?

OG- Je pense que la façon de commencer cette discussion est de regarder ce que Sartre a dit juste après la guerre d’indépendance en Algérie, qui s’est terminée par une victoire douce-amère :

Il faut dire que la joie n’a pas sa place. Depuis sept ans, la France est un chien enragé traînant chaque jour une casserole attachée à sa queue, devenant un peu plus terrifié par son propre vacarme. Aujourd’hui, personne n’ignore que nous, la France, avons ruiné, affamé et massacré une nation de pauvres gens pour la mettre à genoux. Ils restent debout, mais à quel prix ? Pendant que les délégations mettaient fin aux affaires de guerre, 2 400 000 Algériens restaient dans les camps de la mort lente. Nous en avons tué plus d’un million. Après sept ans, l’Algérie doit repartir de zéro ; il faut d’abord gagner la paix, et ensuite s’accrocher avec le plus grand mal à la misère que nous avons créée. Ce sera notre cadeau d’adieu.

Cette citation peut être interprétée comme un appel au règlement des comptes et à la mémoire de l’état des choses. Bien sûr, c’est exactement le contraire de ce qui s’est passé en France après la guerre. Le paysage politique actuel de l’histoire coloniale de la France est un mélange de déni et de manipulation. La guerre d’indépendance algérienne n’a été officiellement considérée comme une guerre qu’en 1999. En 2005, le Parlement français a adopté une loi pour dire que le colonialisme était dans l’ensemble bénéfique au peuple colonisé. Le président de droite de l’époque, Jacques Chirac, a pris un décret pour abroger cette loi.

En octobre 1961, il y a eu une manifestation contre le couvre-feu des Algériens dans les rues de Paris. Ils sont massacrés par la police : des centaines de corps sont jetés dans la Seine. C’était complètement absent de l’histoire de France. Les livres à ce sujet ne sont apparus que dans les années 80 et 90. Il y a eu deux grands romans, Meurtres pour mémoire de Didier Daeninckx et La Seine était rouge de Leïla Sebbar , en 1983. En 2012, il y a eu une commémoration par François Hollande où il n’a pas pointé du doigt la police comme coupables, et, plus récemment, celle d’Emmanuel Macron en octobre dernier, à l’occasion du cinquantième anniversaire, qui ne s’excusait pas spécifiquement pour les crimes de l’État français.

Nous sommes dans un endroit très étrange. Macron a récemment eu une querelle publique avec le gouvernement algérien parce qu’il a invité des descendants de colons colonialistes et leurs alliés indigènes au palais de l’Élysée. Au cours de cette réunion, il a essentiellement dit qu’il n’y avait pas de nation algérienne avant que la France n’envahisse l’Algérie en 1830. C’était un sujet de discussion colonialiste d’extrême droite et une tentative de voler la base de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour.

Aujourd’hui, la France est encore objectivement une puissance impériale. Son contrôle des anciennes colonies en Afrique est plus subtil qu’avant la décolonisation, mais pas de beaucoup. Ces anciennes colonies ont leurs ports et leurs infrastructures majoritairement détenus par des entreprises françaises, bien que la Chine se profile également à l’arrière-plan. Fondamentalement, la monnaie de la plupart des anciennes colonies françaises est contrôlée par la Banque de France : c’est le franc CFA , indexé sur l’euro.

C’est une situation qui perdure, dénoncée par Sartre lui-même, mais que la quasi-totalité de la classe intellectuelle française ferme aujourd’hui les yeux. Afin de maintenir cet état de déni qui permet la poursuite de l’exploitation des anciennes colonies françaises, il est nécessaire de vilipender le plus grand opposant intellectuel au colonialisme et au néocolonialisme français, qui est ce qu’était Sartre.

Dans les grands champs politiques et culturels de la France d’aujourd’hui, il y a une forte réticence à accepter le passé colonial et un refus obstiné de condamner le néocolonialisme. Dans ce contexte idéologique, Sartre ne peut pas être largement célébré pour ses écrits politiques ou philosophiques dans la France du XXIe siècle. Il ne peut pas être complètement ignoré – vous pouvez avoir des livres sur sa vie, sa biographie – mais les tentatives infaillibles de Sartre pour relier race et colonialisme rendent impossible de le revendiquer tout en renonçant simultanément à un engagement en faveur d’un changement social radical.

La quasi-totalité de la classe intellectuelle française et les politiciens du Parti socialiste français ont renoncé de cette façon depuis 1968. Aujourd’hui, nous avons encore ces chiens de garde du système, qui sont attachés à l’ordre néolibéral et doivent donc rejeter Jean-Paul Sartre .

A PROPOS DE L’AUTEUR

Oliver Gloag est professeur agrégé d’études françaises et francophones à l’Université de Caroline du Nord, Asheville. Il est l’auteur de Albert Camus: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2020).

À PROPOS DE L’INTERVIEWEUR

Daniel Finn est l’éditeur de fonctionnalités chez Jacobin . Il est l’auteur de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA .Jacobin, 24/04/2022

#France #Colonialisme #Jean_paul_sartre #Crimes #empire #Algérie #Vietnam