Maghreb, Algérie, France, Emmanuel Macron, Mali, Sahel, Chine, Russie, #Maghreb, #Macron, #Algérie, #Mali, #Sahel, #Barkhane, #Chine, #Russie, #Wagner,

La crise actuelle entre l’Algérie et la France révèle l’émergence d’un nouvel ordre en Afrique du Nord, dans lequel la France n’a pas grand-chose à dire.

Lorsqu’Emmanuel Macron s’est lancé dans la course à la présidence française il y a cinq ans, il s’est présenté comme le candidat du changement. Indépendant, non lié aux partis politiques traditionnels, il semblait voir l’histoire coloniale de la France sous un angle nouveau et être favorable à des solutions innovantes. Sa voix était inattendue – et résolument moderne.

Le candidat à la présidence française a même prononcé des mots qu’aucun président français, même de gauche, n’avait jamais osé prononcer, qualifiant la colonisation française de l’Algérie de crime contre l’humanité.

Cinq ans plus tard, le même Macron, dans son rôle actuel de président de la France, a fait des déclarations incroyablement condescendantes remettant en question l’identité précoloniale de l’Algérie en tant que nation.

Touchant un sujet difficile s’il en est un – le passé colonial de l’Algérie – ses remarques ont suscité une colère généralisée parmi les Algériens.

Cette réaction de colère est la conséquence d’une divergence d’opinion fondamentale sur un sujet hautement sensible. Car remettre en cause l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation française revient à justifier implicitement le colonialisme lui-même.

Un revirement spectaculaire

Comment s’est opéré le spectaculaire retournement de Macron ? Comment un homme qui avait auparavant des opinions politiques et économiques intérieures et internationales aussi peu conventionnelles a-t-il pu utiliser une rhétorique remettant en cause non seulement la notion d’existence d’une nation algérienne précoloniale, mais suggérant un fossé entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et les militaires algériens ?

S’agit-il d’une simple gaffe ou d’une nouvelle interprétation de l’histoire visant à recadrer la perception des relations franco-algériennes ?

Ou Macron a-t-il été influencé par les courants politiques algériens et français qui soutiennent que le régime algérien est sérieusement affaibli à la suite du Hirak, ou du mouvement de protestation ? Serait-ce une simple question de complaisance, voire d’arrogance, de la part du président français ?

Seul le temps et les futurs biographes de Macron nous le diront. Mais une chose est sûre : les accusations de propagande électorale ne tiennent pas la route. Les commentaires controversés de Macron risquent de lui faire plus de mal que de bien.

Pendant ce temps, le Macron d’aujourd’hui semble avoir perdu son chemin. Le seul président français à avoir montré une volonté, du moins au début, de remettre en question les politiques hégémoniques de la Francafrique – sans toutefois réussir à rompre complètement avec elles – tente maintenant de nettoyer le désordre diplomatique dans l’espoir de conserver des privilèges français qui sont clairement intenables à long terme.

Car la France est aujourd’hui une puissance économique et militaire réduite qui n’a pas les moyens de façonner les politiques de l’Afrique.

C’est ainsi que Macron a renié sa très attendue nouvelle politique africaine, tout en se laissant entraîner dans la spirale infernale de la Francafrique, où il tente de colmater les fuites d’un navire manifestement en perdition.

Car, en termes économiques, la France ne peut pas rivaliser avec la Chine. Non seulement les investissements chinois en Afrique éclipsent ceux de la France, mais ils dépassent également les investissements de tous les pays occidentaux réunis. Les exportations de la France vers l’Afrique en 2020 représentaient 5,3 % du total de ses exportations mondiales pour cette année-là. Elles sont désormais inférieures à celles de l’Allemagne, bien que l’Afrique ne soit pas une priorité pour l’Allemagne.

Les exportations françaises vers l’Afrique représentent à peine un quart de celles des Chinois, malgré l’arrivée relativement récente de la Chine sur le continent.

Les limites de l’intervention

Sur le plan militaire, la France a atteint les limites de son intervention au Sahel, les opérations Serval et Barkhane n’ayant pas permis d’éliminer les groupes islamistes armés qui prolifèrent dans la région.

La France avait espéré former une coalition de nations africaines et européennes, mais les premières n’avaient pas les moyens de s’engager, et les secondes ne voulaient pas s’impliquer dans ce qu’elles craignaient être une guerre ingérable et impossible à gagner.

Mais pour la France, le coup le plus dur est survenu au début de l’automne, après l’annonce que les États-Unis formaient un pacte de sécurité dans le Pacifique sans la France.

Avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et d’Irak, Washington signale son intention de se concentrer sur ce qu’il considère comme le plus grand défi du 21e siècle : la bataille économique du Pacifique.

En signant le pacte avec la Grande-Bretagne et l’Australie d’abord, puis avec l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, les États-Unis ont déclenché une crise avec la France en annulant de fait le contrat de sous-marins de 57 milliards de dollars conclu entre Naval Group et l’Australie.

Le marché a été arraché à la France au profit d’entreprises américaines, et le camouflet infligé à la France a été profondément ressenti.

Négligée par ses anciens alliés occidentaux, la France pensait pouvoir s’imposer sur la scène internationale en affirmant son leadership dans certaines régions déchirées par des conflits.

Hélas, la junte militaire intérimaire au Mali, qui entretiendrait des liens étroits avec la Russie, s’est détournée de Paris de manière inattendue. Après la décision unilatérale de la France de réduire sa présence dans la région, le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maiga a accusé la France d’ »abandonner le Mali en plein vol ».

Le nouveau régime malien n’a pas apprécié que la France lui présente une affaire réglée. Là encore, la réponse française a été remarquablement maladroite, affichant un niveau d’arrogance que les alliés de la France ont de plus en plus de mal à supporter. La ministre française des Armées, Florence Parly, a qualifié les propos du Premier ministre malien d’ »indécents » et d’ »inacceptables ».

La Russie prête à intervenir

Convaincue qu’elle a toujours le dessus, la France poursuit cependant une stratégie malienne fondée sur l’hypothèse que la survie de la junte au pouvoir est liée à la présence de l’armée française – et ignore deux faits cruciaux.

D’une part, si elle a permis de contenir l’expansion des groupes extrémistes armés, la présence française n’a pas permis de résoudre la crise malienne. D’autre part, d’autres options sont disponibles.

Dans l’éventualité d’un retrait des troupes françaises, la Russie est prête à intervenir. Des discussions seraient en cours entre le Mali et l’organisation mercenaire russe controversée, le Groupe Wagner.

La Russie, qui a déjà un pied en Libye, espère étendre son influence au Sahel. Historiquement, les États-Unis ont fourni un soutien logistique aux opérations militaires françaises dans la région, bien qu’aucune troupe américaine ne soit présente sur le terrain.

Mais avec l’abandon des théâtres symboliques de l’Afghanistan et de l’Irak et le refus d’intervenir directement au Yémen, les efforts des États-Unis sont entièrement axés sur la garantie de la prééminence stratégique de l’Amérique dans la région du Pacifique – la question de savoir s’ils vont continuer à le faire est une autre question.

Par conséquent, la région délaissée du Sahel est à saisir, et la Russie, alliée de longue date de l’Algérie, est prête à intervenir.

Et les dirigeants frustrés de la France ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent ni rivaliser avec la Chine sur le plan économique, ni avec la Russie sur le plan militaire.

Pire encore, les dirigeants français n’ont pas réussi à saisir la nature changeante des structures de pouvoir tant en Algérie qu’au Mali, dont les nouveaux régimes au pouvoir ont moins de liens historiques et économiques avec la France.

Ainsi, lorsque Macron a annoncé la décision du gouvernement français de réduire considérablement le nombre de visas accordés aux dirigeants algériens, il s’est trompé de cible : les personnes visées par cette nouvelle politique ne sont plus aux commandes.

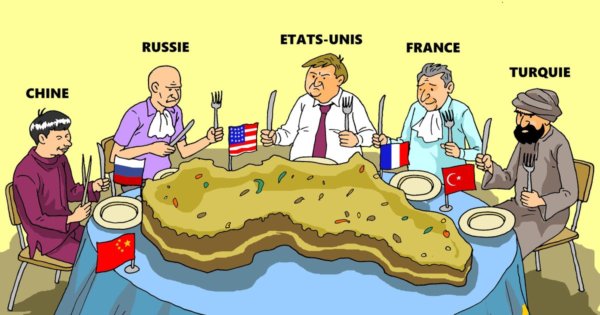

En fin de compte, le schéma général des choses en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest va changer de façon spectaculaire. La France ne peut plus se permettre de régner en maître, et les États-Unis ont d’autres priorités. La Chine et la Russie – la première sur le plan économique, la seconde sur le plan militaire – vont inévitablement supplanter les anciens réseaux et intérêts, la Turquie entrant également dans la danse.

La main forte de l’Algérie

Dans le contexte actuel, précaire et en mutation rapide, l’Algérie a les coudées franches et entend s’imposer comme un partenaire stratégique, et non comme un simple sous-traitant. Grâce à ses relations économiques étroites avec la Chine et à ses accords militaires avec la Russie, l’Algérie est déjà prête à devenir un élément central, sinon central, du bloc régional émergent.

Macron a négligé d’envisager les relations franco-algériennes sous un tel angle, se contentant de jouer le jeu traditionnel de la politique étrangère française, dans laquelle les pays africains sont considérés comme des alliés naturels, voire des vassaux. Qu’une nation africaine rappelle son ambassadeur à Paris, ferme son espace aérien aux avions militaires français et envisage de prendre d’autres mesures encore plus radicales était pratiquement impensable.

Avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et d’Irak, Washington signale son intention de se concentrer sur ce qu’il considère comme le plus grand défi du 21e siècle : la bataille économique du Pacifique.

En signant le pacte avec la Grande-Bretagne et l’Australie d’abord, puis avec l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, les États-Unis ont déclenché une crise avec la France en annulant de fait le contrat de sous-marins de 57 milliards de dollars conclu entre Naval Group et l’Australie.

Le marché a été arraché à la France au profit d’entreprises américaines, et le camouflet infligé à la France a été profondément ressenti.

Négligée par ses anciens alliés occidentaux, la France pensait pouvoir s’imposer sur la scène internationale en affirmant son leadership dans certaines régions déchirées par des conflits.

Hélas, la junte militaire intérimaire au Mali, qui entretiendrait des liens étroits avec la Russie, s’est détournée de Paris de manière inattendue. Après la décision unilatérale de la France de réduire sa présence dans la région, le Premier ministre de transition Choguel Kokalla Maiga a accusé la France d’ »abandonner le Mali en plein vol ».

Le nouveau régime malien n’a pas apprécié que la France lui présente une affaire réglée. Là encore, la réponse française a été remarquablement maladroite, affichant un niveau d’arrogance que les alliés de la France ont de plus en plus de mal à supporter. La ministre française des Armées, Florence Parly, a qualifié les propos du Premier ministre malien d’ »indécents » et d’ »inacceptables ».

La Russie prête à intervenir

Convaincue qu’elle a toujours le dessus, la France poursuit cependant une stratégie malienne fondée sur l’hypothèse que la survie de la junte au pouvoir est liée à la présence de l’armée française – et ignore deux faits cruciaux.

D’une part, si elle a permis de contenir l’expansion des groupes extrémistes armés, la présence française n’a pas permis de résoudre la crise malienne. D’autre part, d’autres options sont disponibles.

Dans l’éventualité d’un retrait des troupes françaises, la Russie est prête à intervenir. Des discussions seraient en cours entre le Mali et l’organisation mercenaire russe controversée, le Groupe Wagner.

La Russie, qui a déjà un pied en Libye, espère étendre son influence au Sahel. Historiquement, les États-Unis ont fourni un soutien logistique aux opérations militaires françaises dans la région, bien qu’aucune troupe américaine ne soit présente sur le terrain.

Mais avec l’abandon des théâtres symboliques de l’Afghanistan et de l’Irak et le refus d’intervenir directement au Yémen, les efforts des États-Unis sont entièrement axés sur la garantie de la prééminence stratégique de l’Amérique dans la région du Pacifique – la question de savoir s’ils vont continuer à le faire est une autre question.

Par conséquent, la région délaissée du Sahel est à saisir, et la Russie, alliée de longue date de l’Algérie, est prête à intervenir.

Et les dirigeants frustrés de la France ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent ni rivaliser avec la Chine sur le plan économique, ni avec la Russie sur le plan militaire.

Pire encore, les dirigeants français n’ont pas réussi à saisir la nature changeante des structures de pouvoir tant en Algérie qu’au Mali, dont les nouveaux régimes au pouvoir ont moins de liens historiques et économiques avec la France.

Ainsi, lorsque Macron a annoncé la décision du gouvernement français de réduire considérablement le nombre de visas accordés aux dirigeants algériens, il s’est trompé de cible : les personnes visées par cette nouvelle politique ne sont plus aux commandes.

En fin de compte, le schéma général des choses en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest va changer de façon spectaculaire. La France ne peut plus se permettre de régner en maître, et les États-Unis ont d’autres priorités. La Chine et la Russie – la première sur le plan économique, la seconde sur le plan militaire – vont inévitablement supplanter les anciens réseaux et intérêts, la Turquie entrant également dans la danse.

La main forte de l’Algérie

Dans le contexte actuel, précaire et en mutation rapide, l’Algérie a les coudées franches et entend s’imposer comme un partenaire stratégique, et non comme un simple sous-traitant. Grâce à ses relations économiques étroites avec la Chine et à ses accords militaires avec la Russie, l’Algérie est déjà prête à devenir un élément central, sinon central, du bloc régional émergent.

Macron a négligé d’envisager les relations franco-algériennes sous un tel angle, se contentant de jouer le jeu traditionnel de la politique étrangère française, dans laquelle les pays africains sont considérés comme des alliés naturels, voire des vassaux. Qu’une nation africaine rappelle son ambassadeur à Paris, ferme son espace aérien aux avions militaires français et envisage de prendre d’autres mesures encore plus radicales était pratiquement impensable.

Historiquement, la politique étrangère française a considéré les nations africaines comme de simples sentinelles veillant sur les intérêts de la France, qui se trouvaient également être dans leur intérêt. Cela a été le cas pour un certain nombre de pays, et certains acceptent encore aujourd’hui de jouer le rôle de sous-traitant ou de vassal.

Mais même la voix soi-disant impeccablement moderne de Macron n’a pas pu se défaire de la vieille habitude de la Francafrique. D’où la réprimande cinglante des nations aspirant à une nouvelle donne plus équitable.

Même le Mali, malgré son extrême instabilité, change de cap. Pourquoi un des pays les plus pauvres du monde, sans perspectives sérieuses, choisirait-il de rester dans la sphère d’influence étouffante de la France ? Après tout, en 50 ans de post-indépendance, les politiques de la Francafrique n’ont rien accompli.

Pendant ce temps, l’Algérie, dont la population devrait dépasser les populations respectives de l’Italie et de l’Espagne au milieu du siècle, sera sans doute une force avec laquelle il faudra compter à la future table des négociations, malgré les défaillances institutionnelles et économiques qui la freinent pour l’instant.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.

Abed Charef

Middle East Eye, 15/10/2021