Etiquettes : Sahel, Argelia, Magreb, Niger, Mali, Burkina Faso, CEDEAO, intervención militar, Francia,

Abed Charef

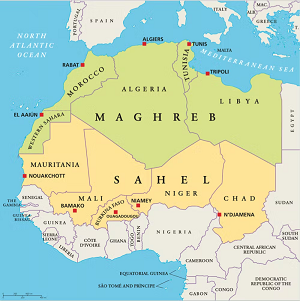

Limitando con varios países en crisis en el Sahel y el Magreb, Argelia aboga por soluciones muy elaboradas. Pero su enfoque se enfrenta a dos obstáculos: requiere una ingeniería compleja y depende de un apoyo internacional difícil de obtener.

Desde el inicio de la crisis en Níger, con el golpe de Estado que destituyó al presidente Mohamed Bazoum a favor del general Abderrahmane Tchiani el 26 de julio, Argelia se ha visto obligada a gestionar una fuerte tensión con cinco de los siete países vecinos que la rodean.

Al oeste, la frontera con Marruecos está cerrada desde hace casi treinta años, y las relaciones diplomáticas están rotas desde hace dos años. El territorio del Sáhara Occidental es escenario de un conflicto armado entre Marruecos, que reclama un plan de autonomía bajo su soberanía, y el Frente Polisario, respaldado por Argelia, que aboga por un referéndum de autodeterminación.

Al este, desde la caída de Muammar Gaddafi hace doce años, Libia no tiene un estado central capaz de controlar su territorio.

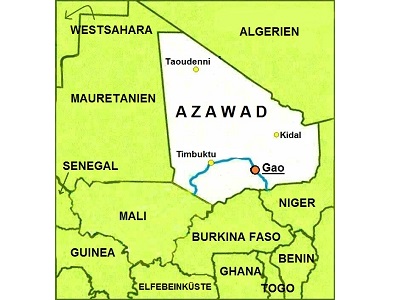

Al sur, Malí y Níger, con quienes Argelia comparte respectivamente 1,300 y 1,000 kilómetros de fronteras, han sido recientemente escenario de golpes de estado liderados por militares, lo que ha generado una fragilidad interna agravada por poderosas presiones externas (Francia, antigua potencia colonial, se niega a reconocer el nuevo gobierno en Níger). Todo esto sin olvidar el terrorismo que afecta a la región.

LEA TAMBIEN : Argelia – Marruecos : La venganza es un plato que se sirve frío

Solo Mauritania, al suroeste, y Túnez, al este, son excepciones, ofreciendo una vecindad sin hostilidades particulares.

Una doctrina compleja

Esta situación recuerda a Argelia su geografía. En efecto, a primera vista, el país parece un estado mediterráneo orientado hacia Europa, preocupado principalmente por sus relaciones con una Europa próspera y un mundo desarrollado exigente.

Sin embargo, la fachada mediterránea de Argelia es en realidad de tamaño modesto en comparación con las vastas fronteras desérticas que comparte con sus otros vecinos, que son cuatro veces más extensas.

Y en la actualidad, es a través de estas fronteras desérticas que se perfilan las amenazas más urgentes. Por ejemplo, a través de estas fronteras tuvo lugar la operación terrorista más grande llevada a cabo en territorio argelino durante la última década.

El ataque, reivindicado por disidentes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), al complejo gasífero de Tiguentourine, un secuestro que ocurrió en enero de 2013 y en el que, según el balance oficial argelino, murieron 37 rehenes y 29 agresores, fue organizado desde el norte de Malí, pasando por Níger y Libia.

Esta convivencia con países fuertemente desestabilizados ha llevado a Argelia a desarrollar gradualmente una doctrina para gestionar la crisis en los países del Sahel.

Se trata de una doctrina compleja, con un modus operandi muy elaborado, pero que tiene dos desventajas principales. Por un lado, la complejidad de las soluciones propuestas por Argelia dificulta su implementación. Por otro lado, estas soluciones se basan en un consenso interno e internacional muy difícil de lograr, ya que las crisis son el resultado de conflictos internos exacerbados por potencias externas a África.

LIRE AUSSI : Maniobras estadounidenses en el Magreb: El Sáhara Occidental, Argelia y los Estados Unidos

Los elementos de esta doctrina se encuentran en todas las propuestas de Argelia con respecto a los países en crisis en el Sahel y Libia.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, las retomó ampliamente al presentar el plan argelino para Níger el 29 de agosto: dar prioridad a soluciones políticas inclusivas, con la participación de todas las partes políticas y sociales, excepto aquellas que promueven la violencia; rechazar cualquier intervención militar externa; oponerse a cambios inconstitucionales; organizar conferencias nacionales inclusivas que puedan llevar a un período de transición. Además, la estrategia enfatiza el desarrollo económico y social con el apoyo de la comunidad internacional.

En la iniciativa argelina de seis puntos sobre Níger, el Ministro de Relaciones Exteriores argelino abogó por el « rechazo de la intervención militar », haciendo una clara referencia a la que fue considerada por la CEDEAO, y llamó a « dar prioridad a las negociaciones y la solución política ».

Según él, es « imperativo priorizar la solución política y descartar el uso de la fuerza », buscar « el respaldo de todas las partes en torno a la opción pacífica, lejos de cualquier intervención militar » y garantizar « la participación y aprobación de todas las partes en Níger, sin exclusiones ».

Según el Sr. Attaf, este enfoque debería ser respaldado por « una conferencia internacional sobre el desarrollo en el Sahel », con el objetivo de « movilizar los fondos necesarios para implementar programas de desarrollo en esta región », que « necesita desesperadamente ».

LIRE AUSSI : Confidencias de Sarkozy sobre Ucrania, Argelia, Darmanin…

En el caso de Malí, el acuerdo patrocinado por Argelia en 2015, pero aún no aplicado hasta la fecha, era aún más detallado. Establecía lo que parecía ser un nuevo orden constitucional, con una « mejor representación de las comunidades que componen el país », incluso si eso implicaba revisar la Constitución.

El acuerdo incluso abogaba por una nueva organización del territorio, incluyendo, para el año 2018, « la transferencia del 30 % del presupuesto del Estado a favor de las entidades locales » que tendrían amplios poderes.

También preveía la adopción de una « Carta para la paz, la unidad y la reconciliación nacional », y la organización de una « conferencia de conciliación nacional ».

Las medidas a implementar estaban definidas con precisión, aunque con un calendario bastante flexible. Sin embargo, todo esto requiere una ingeniería que falta en los países en crisis.

Por otro lado, la estrategia argelina se basa en un apoyo internacional hipotético, ya sea en Malí, Níger o Libia.

Por ejemplo, el acuerdo de 2015 sobre Malí prevé el « compromiso de la comunidad internacional de garantizar la implementación efectiva y el respeto de las disposiciones » del acuerdo, proporcionándole « apoyo político, diplomático, financiero, técnico y logístico ».

LEA TAMBIEN : Argelia tensa aún más la cuerda con España

Los mismos principios se aplican a Libia, donde Argelia ha afirmado su « absoluto rechazo a cualquier interferencia extranjera », al tiempo que llama « a todas las facciones y partes libias a regresar rápidamente al proceso de diálogo nacional inclusivo ».

La estrategia argelina se encuentra en desacuerdo con la acción de numerosos actores extranjeros, ya sean grandes potencias o actores de menor tamaño.

Consensos cada vez más difíciles de alcanzar

De hecho, si la inestabilidad en el Sahel está relacionada con los conflictos internos, también es el resultado de influencias sobre las cuales los africanos tienen poco control.

Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Europa y, en un segundo plano, Turquía, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, todos intentan influir en el destino del continente.

La « Françafrique » y el Grupo Wagner son los actores externos más destacados, pero su influencia, en declive en el primer caso, y difícil de comprender en el segundo, se enfrenta a una fuerte competencia por parte de otros actores que desean establecerse en un continente que se espera que alcance los 2,5 mil millones de habitantes, cinco veces más que Europa, antes del final de siglo.

Esta feroz competencia deja poco espacio para los compromisos y consensos, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra de las soluciones propuestas por Argelia.

LEA TAMBIEN : Sáhara Occidental: la peligrosa disputa entre Argelia y España

Porque si una solución requiere el aval de todos los actores, la falla de uno solo de ellos es suficiente para hacerla fracasar. Y en el estado actual de las relaciones internacionales, con tensiones exacerbadas por la crisis en Ucrania, los consensos se vuelven cada vez más difíciles de alcanzar.

La situación se complica aún más cuando son los aliados tradicionales los que dejan de cumplir. Este es el caso, por ejemplo, de la presencia rusa en Libia y Mali.

En Libia, Rusia ha decidido respaldar al Mariscal Khalifa Haftar, quien controla el este del país. Haftar cuenta con el apoyo de elementos del grupo Wagner, que se estima que están en número de alrededor de 1,200 junto a él.

Argelia, que apoya al gobierno de Abdel Hamid Dbeibah, reconocido por la ONU, se opone a la presencia de mercenarios. Incluso ha hecho de su retirada una condición previa para resolver las crisis en el Sahel. Esto ha generado una seria discordia con Rusia, aunque se ha tratado discretamente hasta ahora.

A pesar de estos obstáculos, la diplomacia argelina sigue trabajando activamente. Y su enfoque parece ganar terreno. Un signo de este avance es que Estados Unidos parece estar alineado con sus planteamientos.

Al menos eso se desprende de la última reunión entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y Ahmed Attaf el 9 de agosto en Washington.

Según el informe de la parte argelina, los dos ministros habrían destacado « la convergencia de las posiciones de ambos países » y sus « esfuerzos para priorizar soluciones pacíficas a estas crisis y evitar los riesgos de la opción militar en la región ».

LEA TAMBIEN : Sánchez fracasa en su intento de movilizar la OTAN contra Argelia

Si se confirma, el respaldo estadounidense podría cambiar la situación. Y permitir a la región del Sahel vislumbrar soluciones diferentes a las impuestas hasta ahora, soluciones que solo han llevado a la violencia, golpes de Estado y terrorismo.

Middle East Eye, 06/09/2023

#Argelia #Francia #Niger #Mali #Sahel #BurkinaFaso #CEDEAO #intervención #Militar